Welk

WelkMit Prof. Dr. Alexander Welk (Universität Greifwald), Dr. Michael Patyna (Universität Mainz), Prof. Dr. Anahita Jablonski-Momeni (Universität Marburg), PD Dr. Gerhard Schmalz (Universität Leipzig) und Dentalhygienikerin Vanessa Faber (Medical School 11, Heidelberg) hatten Moderator Prof. Dr. Dirk Ziebolz (Universität Leipzig) und Prof. Dr. Werner Birglechner (praxisDienste Institut für Weiterbildung) bewusst Experten/-innen aus den verschiedenen zahnmedizinischen Fachbereichen eingeladen, um die gesamte Präventionsbreite mit ihren verschiedenen Indikationen und Bedürfnissen abzudecken.

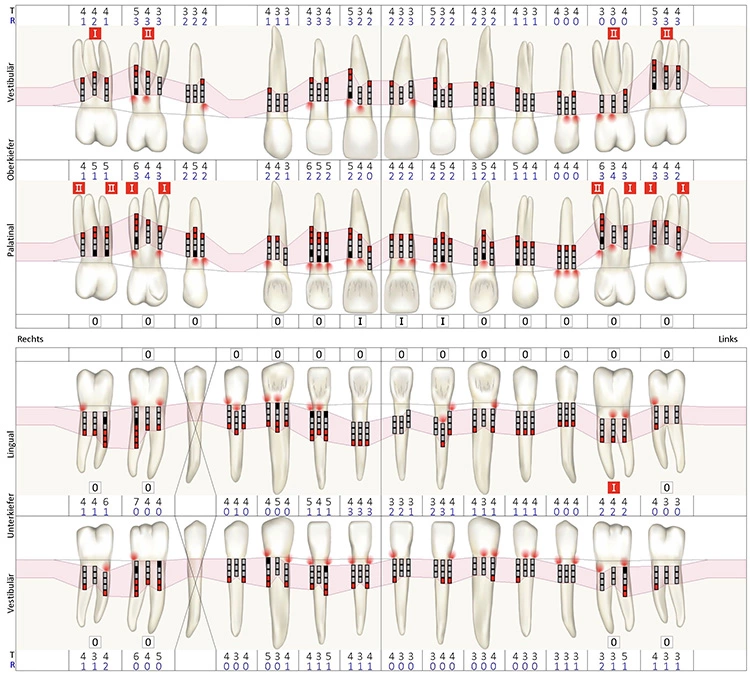

Prof. Dr. Alexander Welk, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsmedizin Greifswald führte in seinem Impulsvortrag aus, dass trotz aller Errungenschaften in der Prävention oraler Erkrankungen in Deutschland jährlich immer noch ca. 10 Millionen Zähne aufgrund von Karies und Parodontitis extrahiert werden und laut der fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) die Prävalenz von moderaten und schweren Parodontalerkrankungen bei den 65- bis 74-Jährigen 64,6% beträgt.

Aufgrund der letztendlich doch schwierig zu erreichenden nachhaltigen Behandlungserfolge in der Parodontologie ist Welk der Ansicht, dass man bereits beim Auftreten einer Gingivitis wirksame Maßnahmen ergreifen sollte und nicht erst bei einer Parodontitis. Hinlänglich bekannt sind auch die Wechselwirkungen von Erkrankungen der Mundhöhle und verschiedenen Allgemeinerkrankungen, wie Diabetes mellitus oder kardio-vaskuläre Erkrankungen. Somit haben die präventiven Maßnahmen über die Mundhöhle hinaus einen positiven Einfluss auf die Allgemeingesundheit und sollten auch den Patienten/-innen in diesem Kontext vermittelt werden.

Charakteristik von Plaque bzw. Biofilm

Der orale Biofilm enthält auf 1 mg um die 200 Millionen Bakterien, wobei je nach Subtypen-Unterteilung in 350 bis 500 und mehr Bakterienarten differenziert werden kann. Trotz der Fortschritte in Genomics, Proteomics und Metabolomics ist unser Wissen über das orale Mikrobiom fragmentär, sodass sich Welk wundert, „warum Milliarden ausgegeben werden, um auf dem Mars Spuren mikrobiellen Lebens zu finden, wenn wir noch nicht einmal alle Bakterien der Mundhöhle kennen, geschweige denn deren Interaktionen, Stoffwechsel- und Kommunikations- sowie Organisationsverhalten“.

Die von den Mikroorganismen gebildeten extrazellulären Polysaccharide bilden die organische Matrix mikrobieller Agglomerate, wie den oralen Biofilm. Damit wird ein geschützter Raum für die im Biofilm lebenden Mikroorganismen geschaffen, die es ihnen ermöglicht, sich antimikrobiellen und sogar antibiotischen Wirkstoffen erfolgreich zu widersetzen. Nur durch eine regelmäßig durchgeführte suffiziente häusliche Mundhygiene lässt sich ein Shift von einer kommensalen Mundflora hin zur Etablierung eines Karies-, Gingivitis- und Parodontitis-induzierenden pathogenen Biofilms vermeiden.

Kein leichtes Unterfangen bezüglich der Patientenwahrnehmung: Einer repräsentativen Forsa-Umfrage mit 1.008 Befragten in allen Altersstufen ab dem 18. Lebensjahr zufolge geben 96% der deutschen Bevölkerung ihre eigene Mund- und Zahnpflege als gut und sehr gut an. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Zahlen aus der DMS V und dem häufig klinischen Eindruck in der Patientenbetreuung. Demnach sind Praxen weiterhin konfrontiert mit Wissensdefiziten oder mangelnden kognitiv-motorischen Fähigkeiten in der Umsetzung einer adäquaten häuslichen Mundhygiene.

In einer strukturierten, professionellen Präventionssitzung in der Praxis (inkl. PZR) ist für Welk die Instruktion bzw. das Training der Patienten/-innen in der richtigen Handhabung der Hygienehilfsmittel das wichtigste Element. Nichtsdestotrotz bleibt es für die Patienten/-innen eine Herausforderung, die Empfehlungen der Prophylaxeprofis zuhause konsequent umzusetzen. Daher ist die kontinuierliche Prophylaxesitzung inkl. der Erfolgskontrolle der richtigen Umsetzung der häuslichen Mundhygiene und der Remotivation bzw. Reinstruktion für die Gesunderhaltung der Patienten/-innen essenziell.

Mechanische Plaquekontrolle

Für Welk ist die mechanische Plaque-/Biofilmkontrolle der wichtigste Bestandteil der häuslichen Mundhygiene.Zur Effektivitätssteigerung bzw. Kompensation von kognitiv-motorischen Defiziten führte er die elektrischen Zahnbürsten an. Dabei sind die zusätzlichen Features wie Anpressdruck, Zeitvorgabe oder auch elektronische Putzkontrolle für die Erhöhung der Patientencompliance vorteilhaft. Allerdings müssen die Patienten/-innen auch bei einer elektrischen Zahnbürste in deren richtigen Anwendung instruiert werden, so Prof.

Welk, da der hydrodynamische Effekt generell überschätzt wird und es eine relativ hohe Kontaktenergie zwischen Biofilm und Bürstenfilament braucht, um den Biofilm suffizient zu zerreißen bzw. zu entfernen. Dies ist der Grund, warum auch bei der Anwendung von elektrischen Zahnbürsten nicht auf die mechanischen Interdentalreinigung verzichtet werden kann. Allerdings ist die richtige Anwendung für viele Patienten/-innen schwierig und für einige, trotz professionellen Instruktionen nicht erreichbar.

Orale Antiseptika und ihre Einordnung

Genau hier setzt die chemische Biofilmkontrolle zur Unterstützung der mechanischen Zahnreinigung unter der Beachtung der Nutzen-Risiko-Analyse ein. Welk weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man mit Wasser kein Bakterium beeindruckt. Während Mutagenität und Kanzerogenität ausgeschlossen sein müssen, bewegt sich die Nutzen-Risiko-Analyse von Antiseptika innerhalb einer konzentrationsabhängigen Balance zwischen Bakterienreduktion und Zytotoxizität, inkl. der Umweltverträglichkeit. In dieser Diskussion kommt Welk manchmal der Fakt einfach zu kurz, dass immer noch Millionen Zähne in Deutschland extrahiert werden müssen.

Natürlicher wäre es von Vorteil, man könnte Systeme einsetzen, die lediglich die Anhaftung von pathogenen Bakterien z.B. durch Modifizierung bakterieller Adhäsine oder die, die Ausbildung von pathogenen Biofilmen durch Förderung der kommensalen Mundflora verhindern. Jedoch konnten diese Ansätze bisher nicht erfolgreich umgesetzt werden. Somit bleiben die konventionellen Ansätze der bakteriostatischen bzw. bakteriziden Wirkmechanismen in der Plaquehemmung bis zum jetzigen Zeitpunkt bestehen. Allerdings ist für die Hemmung der Biofilmausbildung nicht nur die Wirkungsstärke der eingesetzten Substanz entscheidend, sondern vor allen Dingen deren Substantivität, also die Bioverfügbarkeit einer Wirksubstanz am Wirkort.

Chlorhexidin (CHX) ist per se gar nicht das stärkste wirksame Antiseptikum. Aber CHX ist zweifach positiv und lagert sich hierdurch sehr gut z.B. am Pellikel und an der Mundschleimhaut an, womit es eine hohe Substantivität erreicht. Genau das ist der Grund, warum CHX im weit verbreitetem Konzentrationsbereich von 0,1% bis 0,2% immer noch der Golden Standard in der Plaquehemmung ist. Allerdings gelten alle Produkte ≤ 0,1% als Therapeutikum und sind aufgrund der bekannten Nebenwirkungen, wie beispielsweise Geschmacksirritationen, Verfärbungen etc. nicht für den Langzeitgebrauch geeignet.

Die im Handel frei verkäuflichen, niedriger konzentrierten chlorhexidinhaltigen Präparate (0,05%/0,06% CHX) sind im Vergleich zu den höher konzentrierten Präparaten deutlich wirkungsreduziert und können dadurch nicht zum Golden Standard in der Plaquehemmung gerechnet werden. Daher werden folgende Antiseptika in der S3 Leitlinie „Häusliches chemisches Biofilmmanagement in der Prävention und Therapie der Gingivitis“ mit aufgeführt:

- Ätherische Öle

Der für die Lösung der lipophilen ätherischen Öle notwendige Ethanolgehalt (bis zu 27 Vol%) führt zur Erhöhung der Penetrationstiefe der ätherischen Öle in den Biofilm. Das ist auch der Grund, warum die Alternativpräparate ohne Alkohol geringere antimikrobielle Eigenschaften aufweisen als die Präparate mit Alkohol.

- Aminfluorid/Zinnfluorid

Sowohl Aminfluoride als auch Zinnfluoride zeigen antimikrobielle Eigenschaften. Allerdings überwiegt dabei die antikariogene Wirkung der Fluoride, sodass sie eher in der Initialkariestherapie bzw. Kariesprävention eingesetzt werden sollten.

- Cetylpyridiniumchlorid (CPC)

Dieser Wirkstoff gehört zu den quartären Ammoniumverbindungen, die kationisch und oberflächenaktiv sind. Sie weisen eine antibakterielle Wirkung gegenüber grampositiven, jedoch nur eine schwache gegenüber gramnegativen Mikroorganismen auf. Außerdem ist ihre Substantivität relativ gering, sodass sie keine große Rolle unter den Antiseptika spielen.

Aufgrund der Bedeutung der Antiseptika in der Unterstützung der mechanischen Biofilmkontrolle wird weiterhin nach Alternativen gesucht. Eine davon ist Polihexanid. So konnte gezeigt werden, dass eine Polyhexametylen-Biguanid-Mundspüllösung effektiv die Neubesiedlung von Plaque hemmt und die Anzahl der oralen Bakterien nach vier Tagen reduziert, allerdings weniger wirksam als CHX im therapeutischen Bereich.

Octenidindihydrochlorid (OCT) verfügt über ein breites Wirkungsspektrum sowohl gegen gramnegative als auch grampositive Bakterien sowie Pilze und Hefen und wird in der Wunddesinfektion angewendet. OCT weist eine höhere Biokompatibilität als CHX auf. In ersten Studien konnte eine gebrauchsfertige OCT-Mundspülung ihre antimikrobielle Wirkung in der Mundhöhle zeigen. Inwieweit sich diese durch eine Konzentrationserhöhung noch steigern lässt, muss in zukünftigen Studien abgeklärt werden. Für eine generelle Empfehlung reicht die Studienlage bisher nicht aus.

Bezüglich der Biokompatibilität von antimikrobiellen Substanzen sind körpereigene Abwehrsysteme interessant, da bei ihnen weder mit Nebenwirkungen noch mit Resistenzen im Langzeitgebrauch zu rechnen ist. Beim Thiocyanat-Lactoperoxidase-Wasserstoffperoxide-System (LPO-System) vermittelt die Lactoperoxidase die Oxidation von Thiocyanat (SCNˉ) in das antibakteriell sehr effektive Hypothiocyanit (OSCNˉ), wobei Wasserstoffperoxid (H₂O₂) als Sauerstoffdonator fungiert. So verlockend dieses System für Welk auch ist, so schwierig ist es aus eigenem Erleben für ihn, daraus ein effektives Hygieneprodukt herzustellen. Das Potential von Enzymen ist zwar groß, in der Mundhöhle jedoch verhalten sie sich „wie Diven“. Sie sind sehr sensitiv gegenüber Temperatur, pH-Wert und Konzentrationsverhältnissen der einzelnen Komponenten, was für die Erreichung eines Optimums in der Mundhöhle definitiv eine Herausforderung darstellt.

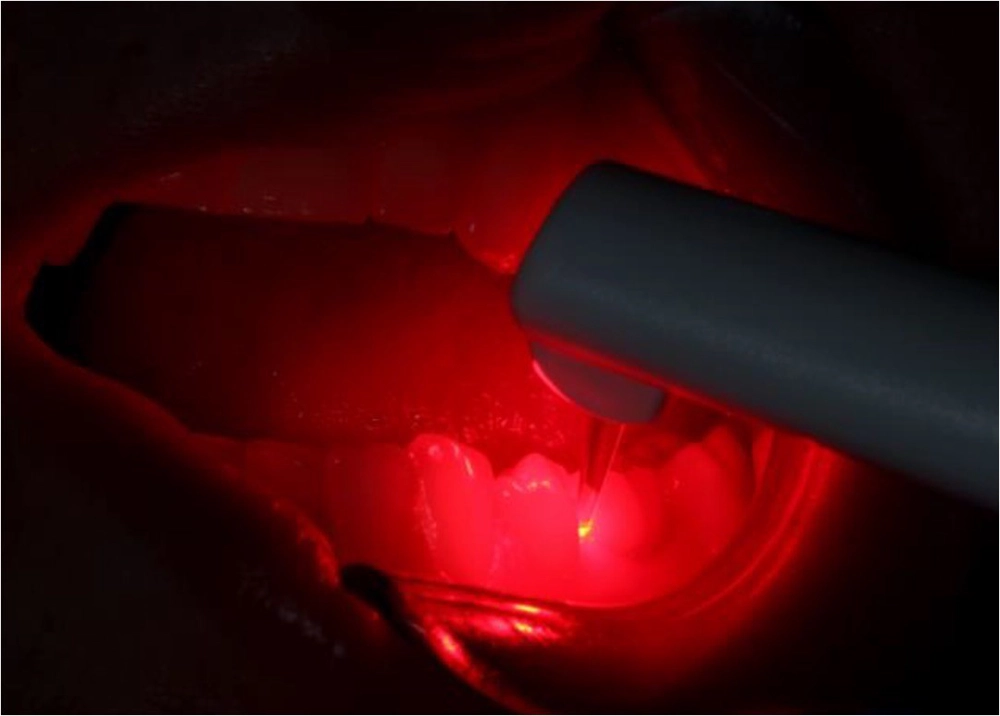

Photodynamische Therapie in der Homecare-Anwendung

Auf der Suche nach neuen antimikrobiellen Substanzen bzw. Ansätzen ist Welk auf der letzten IDS in Köln auf Lumoral aufmerksam geworden. Hierbei handelt es sich um ein Medizinprodukt, dass die photodynamische Therapie mit einer photothermischen Blaulichtherapie in einem zuhause anwendbaren Mundstück kombiniert. Interessant wäre es natürlich zu wissen, inwieweit diese Kombination über den therapeutischen Bereich hinaus in der Zahn-Mundpflege generell eingesetzt werden könnte. Während insbesondere zur photodynamischen Therapie (in unterschiedlichen Indikationsbereichen) viele Studien vorhanden sind, wäre der Langzeiteinsatz von Lumoral in der täglichen Mundhygiene unter dem Nutzen/Risiko-Aspekt noch zu untersuchen.

Auf alle Fälle wäre für Welk der Bedarf für ein Mundhygieneprodukt, das für die Unterstützung der täglichen Mundhygiene älterer Senioren (75- bis 100-Jährige) mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten auch von Pflegenden unkompliziert eingesetzt werden könnte, schon heute da. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass die stetige Steigerung der professionellen und häuslichen Mundhygienemaßnahmen der letzten Jahrzehnte einerseits zu einer erfreulichen Zunahme der Zahnanzahl sowie von festsitzendem Zahnersatz auch im hohen Alter geführt haben, aber andererseits auch zu einer großen Herausforderung in der Pflege. Hier könnte ein ergänzendes Homecare-Produkt wie Lumoral hilfreich sein.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.