|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Rezidivierende Aphthen treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern, seltener werden sie bei alten Menschen diagnostiziert. Eine familiäre Häufung findet man bei 30 bis 40% der Patientinnen und Patienten [1]. Die Ätiologie oropharyngealer Aphthen ist nach wie vor unklar. Es scheint ein multifaktorieller ätiologischer Hintergrund zu bestehen: Neben einer genetischen Prädisposition, bakteriellen und viralen Infektionen, Nahrungsmittelallergien und Mangel an Spurenelementen, systemischen Erkrankungen, hormonalen Dysbalancen, mechanischen Traumata scheint auch Stress dabei eine Rolle zu spielen [1]. Daher besteht auch aktuell weiterer Forschungsbedarf.

Die Aktualisierung der Leitlinie Diagnostik und Therapieoptionen von Aphthen und aphthoiden Läsionen der Mund- und Rachenschleimhaut ergab sich nicht zuletzt aus der Notwendigkeit, Aphthen und aphthoide Läsionen der Mund- und Rachenschleimhaut von präkanzerösen Vorläuferläsionen differenzialdiagnostisch abzugrenzen, um präventiv der Entstehung eines oropharyngealen Karzinoms zu begegnen bzw. dessen Diagnose in einem sehr frühen Stadium zu sichern. Dies ist entscheidend, denn eine Therapieverzögerung von mehr als vier Wochen führt bei oropharyngealen Karzinomen zu einer signifikant schlechteren Überlebensrate [2,3] und zur Notwendigkeit multimodaler und aggressiverer Therapiestrategien.Differenzialdiagnosen der Aphthen sind Malignome und deren Vorstufen,andere Stomatopathien, reaktive Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut, gastrointestinale Syndrome, mukokutane Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, bullöse und lichenoide Dermatosen sowie Infektionskrankheiten.

Diagnostische und therapeutische Unsicherheiten der behandelnden Ärztinnen und Ärzte bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzte können aus der unklaren Ätiologie oraler und pharyngealer Aphthen sowie aphthoider Läsionen, dem Auftreten mit unterschiedlich beeinträchtigenden Häufigkeiten und Erscheinungsbildern, möglichen im Zusammenhang stehenden systemischen Erkrankungen und den sich daraus ergebenden verschiedenen differenzialdiagnostischen Abwägungen entstehen. Die Dauer der rezidivierenden Aphthen kann sich über wenige Monate bis über 40 Jahre erstrecken. Obgleich kausale Therapieansätze fehlen, stehen symptomatische Behandlungsmaßnahmen zur Verfügung mit den Zielen der Schmerzlinderung, der Verkürzung der Präsenz der Aphthen, der Verlängerung symptomfreier Intervalle und bestenfalls einer Verhinderung der Entstehung neuer Aphthen.

Der Kreis der Adressaten der Leitlinie wurde gegenüber der Vorgängerversion der Leitlinie erweitert: Zahnärzte/-innen und Fachzahnärzte/-innen, zudem Ärzte/-innen Fachärzte/-innen, insbesondere für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie oder Hals-, Nasen‑, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie sowie z.B. Fachärzte/-innen für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Innere Medizin und Gastroenterologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-/Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie, Kinder- und Jugend- Rheumatologie und Pathologie sowie zur Information von Ärzten/-innen weiterer Fachrichtungen. Darüber hinaus wurde der Bezug zu weiteren Leitlinien der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) erweitert: S2k-Leitlinie „Diagnostik und Management von Vorläuferläsionen des oralen Plattenepithelkarzinoms in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ (AWMF-Register-Nr. 007-092) [4], S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Pemphigus vulgaris/foliaceus und des bullösen Pemphigoids“ (AWMF-Register-Nr. 013-071) [5 bis 7] und S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Schleimhautpemphigoids“ (AWMF-Register-Nr. 013-102) [8].

Ergänzungen zur Pathomorphologie

Hinsichtlich der Definition der Aphthen und aphthoiden Läsionen und der Epidemiologie gab es keine Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen Version der Leitlinie, allerdings wurde ein ergänzender Abschnitt über die Pathomorphologie in das Kapitel zur Morphologie der Aphthen aufgenommen: Der Begriff Aphthe bzw. aphthoide Läsion beschreibt zunächst lediglich eine makroskopisch sichtbare Schädigung der Schleimhaut des Mundbereiches.

Histologisch werden derartige Läsionen in (oberflächliche) Erosionen und (tiefe) Ulzerationen differenziert. Dabei ist die Erosion eine Destruktion der plattenepithelialen Bedeckung der Mundschleimhaut ohne Erreichen der angrenzenden Submukosa, die intakt bleibt. Erosionen können von der sehr oberflächlich gelegenen Schädigung nur weniger plattenepithelialer Zellagen bis zu tiefreichenden, fast die gesamte Breite des Epithels einnehmenden Veränderungen reichen.

Oberflächlich findet sich häufig Fibrin auf dem geschädigten Epithel. In der Nachbarschaft der Läsion besteht meist ein moderates inflammatorisches Infiltrat. Demgegenüber zeigt sich bei der Ulzeration eine vollständige Destruktion des Oberflächenepithels unter Erfassen der Submukosa und ggf. tieferer Weichgewebeschichten sowie angrenzender Strukturen. Das klassische Ulkus weist im Bereich des vollständigen Epithelverlustes einen geschichteten Aufbau aus oberflächlichem Fibrinbelag, angrenzend Granulationsgewebe mit begleitender Inflammation und unterschiedlich tiefer Fibrose auf. Der Rand einer Ulzeration ist typischerweise aufgeworfen und zeigt reaktive Epithelatypien.

Während bei der klassischen Aphthe keine weiteren charakterisierenden histologischen Veränderungen vorliegen, finden sich bei einer Reihe aphthoider Läsionen mit definierter Ätiologie zusätzliche typische histologische Alterationen. Dazu zählen bspw. vaskulitische Veränderungen (z.B. beim Behçet-Syndrom) oder Fremdmaterial (bei mechanisch bedingten aphthoiden Läsionen) sowie ggf. Erreger bzw. erregerbedingte zytopathische Veränderungen (bei Infektionen). Histologisch abzugrenzen sind bei makroskopischer Unsicherheit das Vorliegen neoplastischer Läsionen der Mundschleimhaut im Sinne einer squamösen intraepithelialen Neoplasie (SIN) als Präkanzerose und das (frühe) manifeste Plattenepithelkarzinom mit seiner typischen Histologie. Beide Läsionen stellen keine Aphthen/aphthoiden Läsionen im engeren Sinne dar, imitieren diese aber nicht selten makroskopisch.

Aktualisierungen zur Diagnostik

Zur Diagnostik werden folgende konsensbasierte Empfehlungen gegeben:

- Eine umfassende Anamneseerhebung und klinische Untersuchung mit intraoraler sowie extraoraler Untersuchung (Inspektion und Palpation) sind Grundlage der Diagnostik oraler Aphthen oder aphthoider Läsionen.

- Bei differenzialdiagnostischen Abwägungen sollten etwaige Malabsorptions- oder Mangelzustände, Arzneimittelunverträglichkeiten oder systemische Erkrankungen berücksichtigt werden.

- Beim Verdacht auf eine hämatologische oder immunologische Erkrankung als Hintergrund einer aphthoiden Läsion sollte eine weiterführende spezialisierte Diagnostik erfolgen.

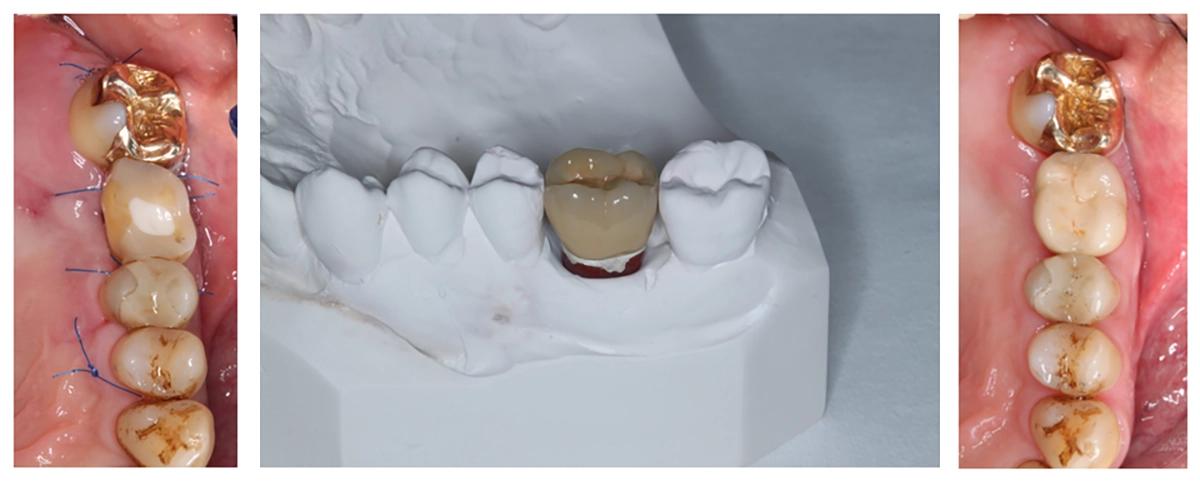

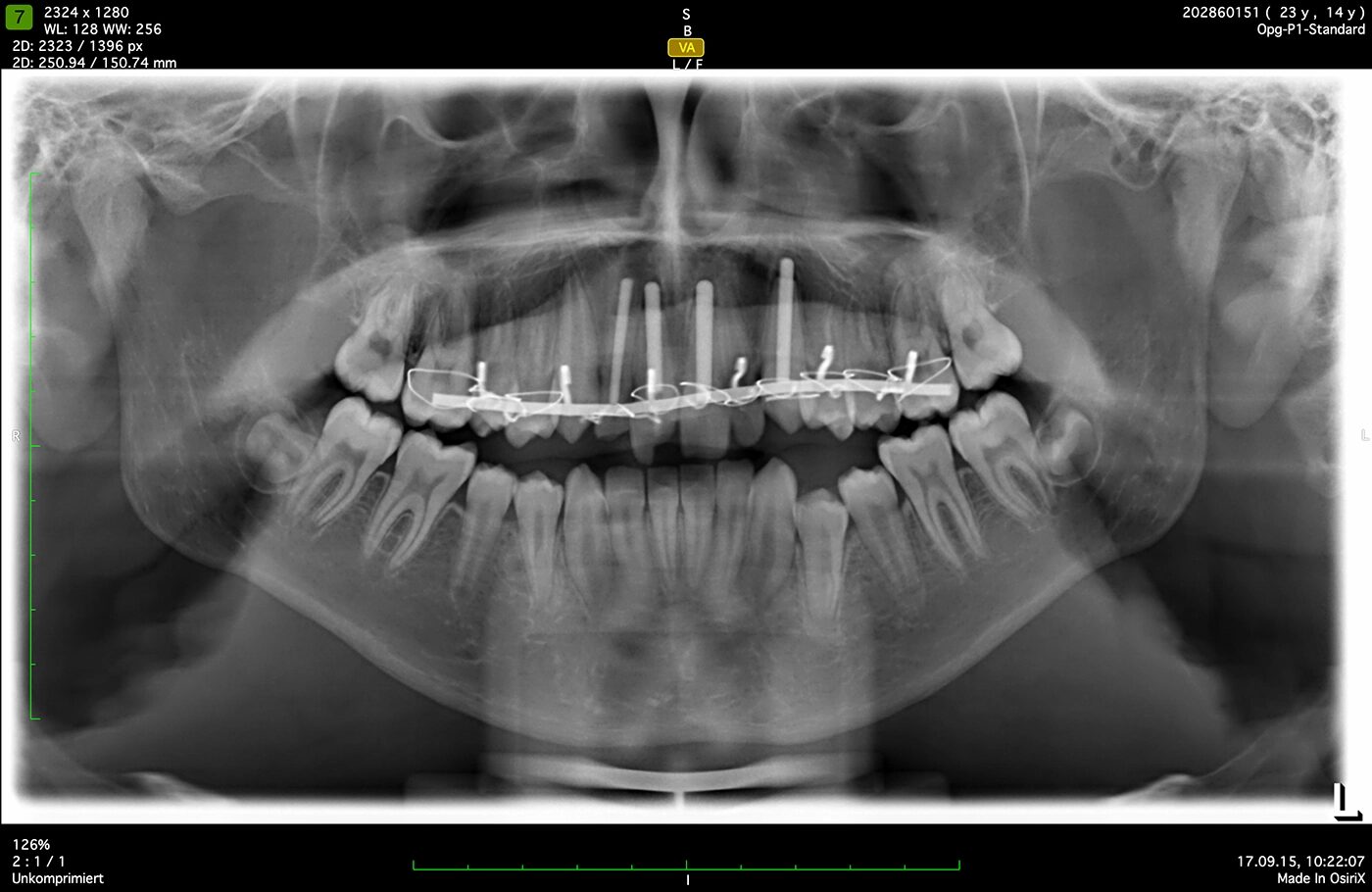

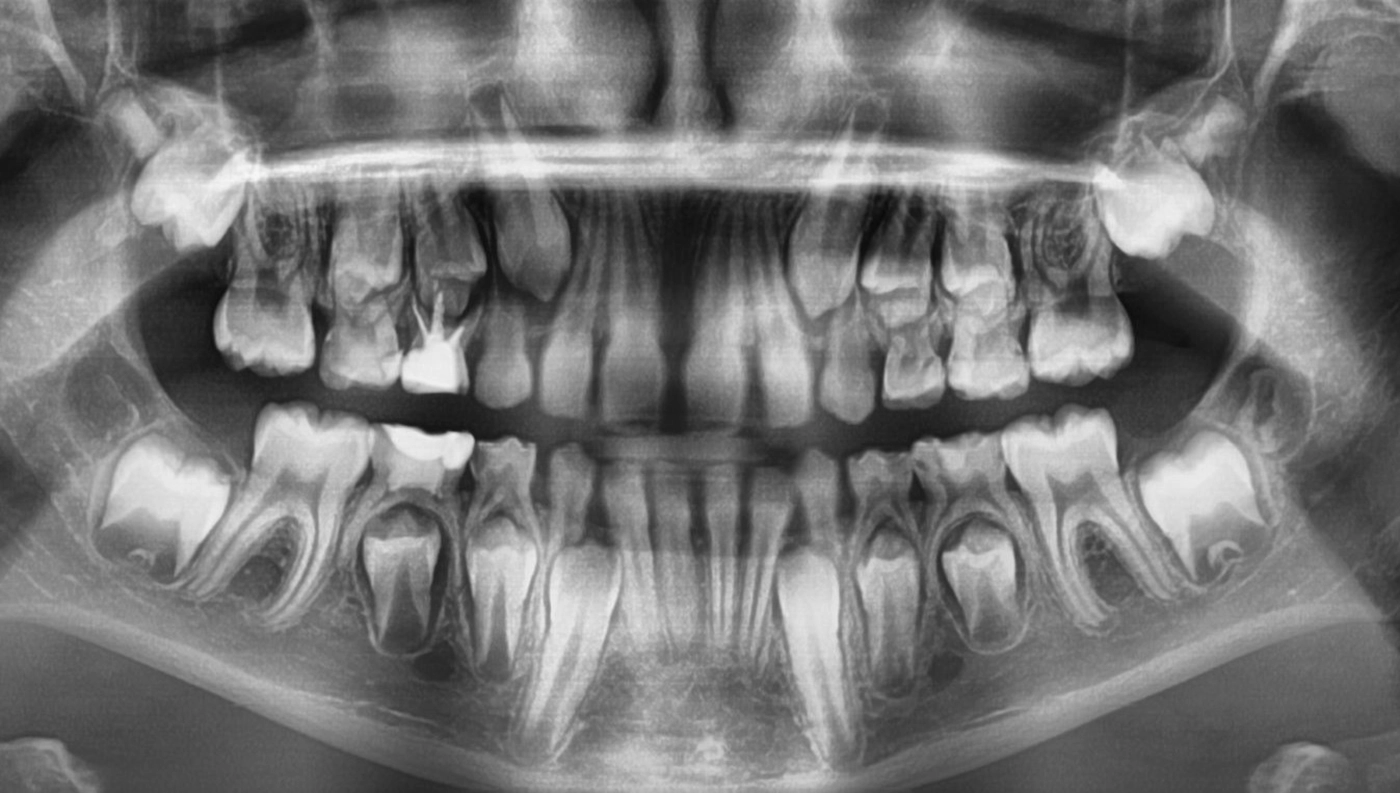

- Lokal begrenzt auftretende aphthoide Läsionen sollten anamnestisch und klinisch zunächst im Hinblick auf mögliche mechanische Ursachen (z.B. durch Prothesendruckstellen oder Halteelemente von Prothesen, mechanische Irritationen durch Restaurationen, persistierende Fadenreste nach operativen Eingriffen im Mund- oder Rachenbereich oder nach zahnärztlichen Behandlungen (z.B. Irritationen durch Watterollen o.Ä.), chemische oder thermische Irritationen oder lokale Einwirkungen von Medikamenten abgeklärt werden.

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine weitere Empfehlung zur Diagnostik:

- Nach der S2k-Leitlinie der DGMKG (Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie) und DGZMK (Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) „Diagnostik und Management von Vorläuferläsionen des oralen Plattenepithelkarzinoms in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ (AWMF-Register-Nr. 007-092) [4] soll bei einer unklaren Mundschleimhautveränderung, die nach einer Beobachtung oder Therapie über zwei Wochen keine Rückbildungstendenz zeigt und sich nicht eindeutig einer definierten Grundkrankheit oder Ursache zuordnen lässt, eine histologische Abklärung zum Ausschluss eines Plattenepithelkarzinoms und seiner Vorläuferläsionen erfolgen. In gleicher Weise soll bei Rachenschleimhautveränderungen verfahren werden.

Aktualisierungen zur Therapie

Die Therapie von Aphthen ist symptomatisch ausgerichtet, weil die Ätiologie der rezidivierenden benignen Aphthen bislang weitgehend ungeklärt ist. So ist die Behandlung von chronisch-rezidivierenden oropharyngealen Aphthen auf die Schmerzlinderung, ein Nachlassen der aphthös bedingten funktionellen Einschränkungen, eine Reduzierung der Häufigkeit der Aphthenschübe und eine Abnahme des Schweregrades der Rezidive ausgerichtet. Bei habituellen Aphthen stellen lokal anzuwendende Präparate wegen des niedrigen Risikos systemischer Nebenwirkungen die Therapie der Wahl dar. Bei extrem häufiger und die Lebensqualität der Patienten/-innen deutlich einschränkender Rezidivneigung können systemische Behandlungen (z.B. mit Glukokortikoiden) in seltenen Fällen erforderlich werden. Bei länger dauernder topischer Applikation von Kortikosteroiden sollte die Möglichkeit des Auftretens einer Mykose berücksichtigt werden [9].

Bei komplexen Aphthosen werden lokale Maßnahmen und systemische Therapien im Rahmen einer interdisziplinären Betreuung durch spezialisierte Fachzentren angewandt, hier insbesondere durch spezialisierte Zahnärzte/-innen, Fachzahnärzte/-innen und Fachärzte/-innen und Fachärzte/-innen insbesondere für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie oder Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie Fachärzte/-innen für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Innere Medizin und Gastroenterologie, Kinder- und Jugendmedizin oder Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-/Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie sowie -Pathologie.

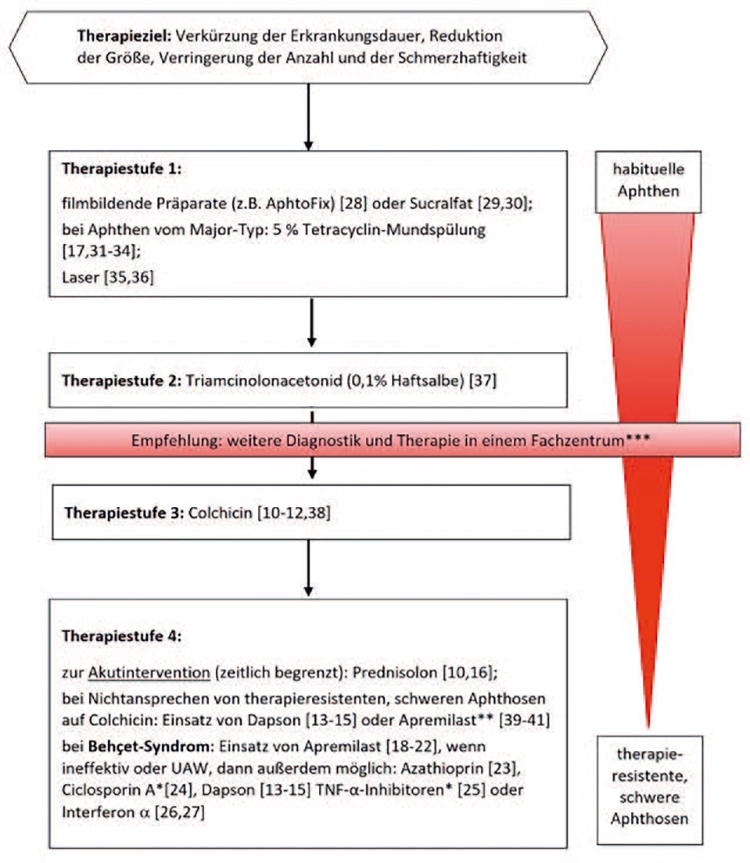

Therapieresistente, schwere Aphthosen können mit Kolchizin [10 bis 12] oder – bei Nichtansprechen – mit Dapson [13 bis 15] behandelt werden. Die Rolle von Kolchizin bei der Behandlung von rekurrenten oralen aphthoiden Ulzera ist in der wissenschaftlichen Literatur nach wie vor Gegenstand der Diskussion [17]. Für die Akutintervention kann Prednisolon zeitlich begrenzt zum Einsatz kommen [10,17]. Beim Behçet-Syndrom kann bei nicht ausreichender Wirkung anderer Therapiemaßnahmen Apremilast [18 bis 22] eingesetzt werden. Falls dieses ebenfalls ineffektiv ist oder unerwünschte Arzneiwirkungen (UAW) verursacht, können inausgewählten Fällen auch Azathioprin [23], Ciclosporin A (Off-Label-Use) [24], Dapson [13 bis 15], ein TNF-α-Inhibitor (Off-Label-Use) [11,25] oder Interferon [26,27] angewandt werden. Ein ausgewählter Fall liegt vor, wenn aufgrund des Nichtansprechens auf Kolchizin oder alternativ Dapson oder beim Behçet-Syndrom alternativ Apremilast keine Besserung der Symptome erreicht werden kann. Auf Basis der individuell an die Bedingungen und Bedürfnisse der Patientin bzw. des Patienten (z.B. Berücksichtigung der Arzneimittelinteraktionen, Profil der Arzneimittelwirkungen und unerwünschten Wirkungen, Verfügbarkeit) angepassten Entscheidungen können dann alternativ weitere Medikamente wie Azathioprin, Ciclosporin A, TNF-α-Inhibitoren oder Interferon im Rahmen der Behandlung an Fachzentren verordnet werden. Bei zugrundeliegenden autoimmunologischen bzw. autoinflammatorischen Erkrankungen sollte sich die Therapie nach der weiteren Organbeteiligung richten.

die Autoren

die AutorenIm Zusammenhang mit der Behandlung des Behçet-Syndroms mit Augenbeteiligung kam Ciclosporin A mit einer mittleren Dauer von 44 Wochen zum Einsatz, und hierbei wurde auch die Linderung oraler Aphthen beschrieben [24]. In Deutschland sind nur Kortikosteroide und topische Antiseptika/Antiphlogistika zugelassen. Kontrollierte Studien existieren vorwiegend für das Erwachsenenalter. Die Indikation für Kinder und Jugendliche sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit ist wegen einer unzureichenden Datenlage im Einzelfall gesondert zu überprüfen. Die meisten anderen Substanzen sind Off-Label-Therapeutika. „Off-Label-Use“-Kriterien sind: nachgewiesene Wirksamkeit, günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis oder ein fehlender Alternativheilversuch. Ein Off-Label-Use ist daher nur bei schwerwiegenden Verlaufsformen mit dem Fehlen therapeutischer Alternativen statthaft. Dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechend muss die begründete Aussicht bestehen, dass die Behandlung erfolgreich verläuft. Außerdem unterliegt die Aufklärung einer zusätzlichen besonderen Verpflichtung. Die Patientinnen bzw. Patienten sind auf den Umstand des „Off-Label-Use“ und der daraus resultierenden möglichen Handlungskonsequenzen aufmerksam zu machen. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung ist notwendig. Die verschiedenen Therapiestufen und -möglichkeiten sind in Abbildung 1 veranschaulicht [1].

Alternativ zur topischen oder systemischen Anwendung von Medikamenten konnten auch beim Einsatz eines CO2-, Dioden- oder Nd:YAG-Lasers eine rasche bzw. nach wenigen Tagen merkliche Schmerzreduktion sowie ein schnellerer Heilungsverlauf bei RAS beobachtet werden [35,36]. Dabei stellt die Laseranwendung (CO2-Laser; Nd:YAG-Laser; Dioden-Laser) eine therapeutische Möglichkeit mit einem geringen Risiko von Nebenwirkungen dar, die zu einer Remission der klinischen Symptomatik bei beschleunigter Heilung der aphthösen Läsion führt. Eine Handreichung für eine Standard-Laseranwendung ist nach gegenwärtigem Forschungsstand nicht identifizierbar. Die vorliegenden Studien sind durch die fehlende einheitliche Methodik zur Evaluierung der Wundheilung von aphthoiden Läsionen nach Laseranwendung, die meist geringe Zahl der Studienteilnehmer/-innen und die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Studien aufgrund der verschiedenen eingesetzten Lasertypen und der spezifischen Applikationsmodalitäten in ihrer Aussagekraft begrenzt [35].

Bei Erwachsenen ist bei länger bestehenden Läsionen eine Biopsie obligat, wenn klinisch eine eindeutige Zuordnung zu habituellen Aphthen (Typus minor) nicht möglich ist. Nach der S2k-Leitlinie „Diagnostik und Management von Vorläuferläsionen des oralen Plattenepithelkarzinoms in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ (AWMF-Register Nr. 007/092) [4] sind Vorläuferläsionen von morphologisch ähnlichen Erkrankungen der Mundhöhle und des Rachens, zu denen auch dierezidivierenden oropharyngealen Aphthen (K12.0, dieser ICD-10-Code gilt nur für rezidivierende orale Aphthen)gehören, abzugrenzen. Bei Kindern ist dagegen bei länger bestehenden Aphthen nur im Ausnahmefall eine Biopsie indiziert. Hier steht die klinische Abklärung möglicher weiterer Differenzialdiagnosen durch erfahrene Pädiater oder Dermatologen im Vordergrund.

Primär werden Medikamente topisch angewendet. Zum Einsatz kommen dabei grundsätzlich Präparate mit folgender Wirkung:

- adstringierend (Tinctura myrrhae et ratanhiae)

- antiseptisch (chlorhexidinhaltige Gele)

- antiinflammatorisch (kortisonhaltige Salben)

- lokalanästhetisch (Lokalanästhetika)

- antibiotisch (Tetrazyklin, Minozyklin; ab dem 8. Lebensjahr [42])

Topisch einzusetzende Medikamente mit lokalanästhetischer Wirkung sollten vor der Einnahme von Mahlzeiten verabreicht werden, ansonsten werden Tinkturen, Gele und Salben nach den Mahlzeiten aufgetragen und mit einem Tupfer vorübergehend abgedeckt.

- Mit Tinctura myrrhae et ratanhiae können gelegentlich auftretende Aphthen behandelt werden.

- Chlorhexidinhaltige Gele oder kortisonhaltige Salben können bei rezidivierendem Verlauf zwei- bis dreimal täglich topisch appliziert werden.

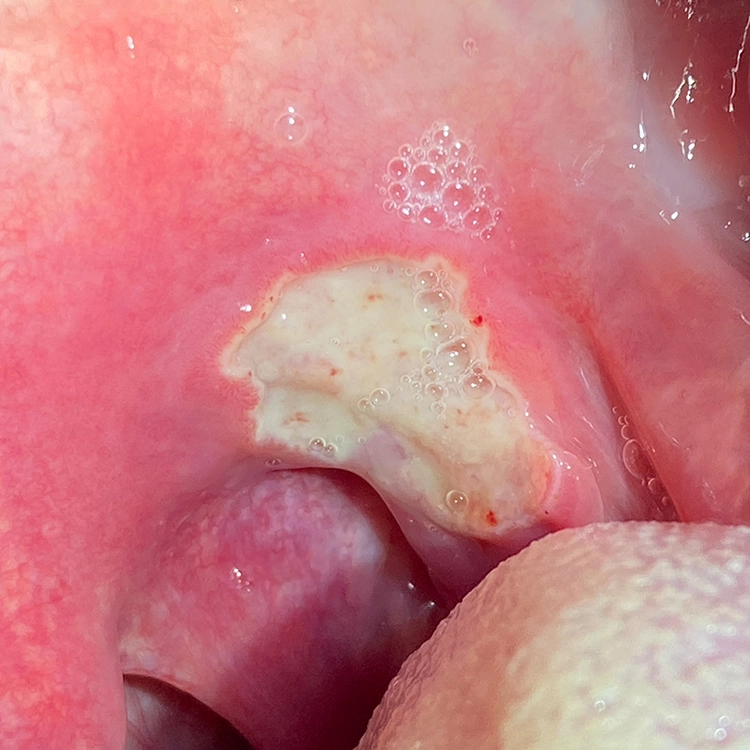

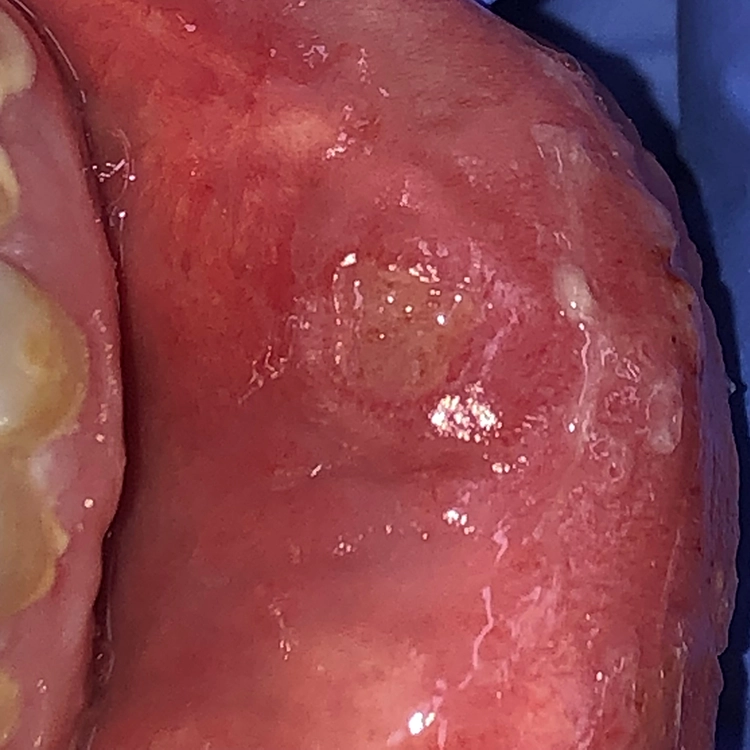

Bei Aphthen vom Major-Typ (Abb. 2 und 3) können wiederholte tägliche Mundspülungen mit Tetrazyklinlösung zum Einsatz kommen, um Superinfektionen zu unterdrücken [17,31 bis 34,43,44]. Die Wirkung der Tetrazykline beruht hierbei nicht nur auf den antibakteriellen Eigenschaften, sondern auch auf der Inhibition der zum Entzündungsprozess beitragenden Matrixmetalloproteinasen [45,46].

die Autoren

die Autoren die Autoren

die AutorenAuch die Mitarbeit der Patienten/-innen hat eine große Bedeutung. Diese sollten dahingehend beraten werden, dass sie die orale oder die Rachenschleimhaut reizende Lebensmittel (z.B. zu heiße, scharf gewürzte oder säurehaltige Speisen oder Getränke) vermeiden, andererseits jedoch auf eine ausreichende und ausgewogene Ernährung achten, um einer Mangelernährung vorzubeugen. Zudem sind die Patienten/-innen anzuleiten, eine schonende, aber effektive Mundhygiene durchzuführen. Es sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchzuführen, um ggf. bestehende lokale Reizfaktoren durch zahnärztliche Maßnahmen (z.B. Korrektur an Füllungen oder Prothesen) zu beseitigen.

| Die Aktualisierung der S2k-Leitlinie zur Diagnostik und zu den Therapieoptionen von Aphthen und aphthoiden Läsionen der Mund- und Rachenschleimhaut [1] wurde nach den Regularien der AWMF unter Mitwirkung von Mandatsträgern verschiedener in die Diagnostik und Therapie von Aphthen oder aphthoiden Läsionen bzw. damit im Zusammenhang stehenden Erkrankungen involvierten Fachdisziplinen durchgeführt. Zu den beteiligten Fachgesellschaften, Vereinigungen und Interessenverbänden gehörten die DGZMK und der Interdisziplinäre Arbeitskreis Oralpathologie und Oralmedizin (AKOPOM) sowie die DGMKG, außerdem die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG), die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC), die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), die Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) und der Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP), die Arbeitsgemeinschaft Oral- und Kieferchirurgie bei der DGZMK (AGOKi), der Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO), die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die BAG Selbsthilfe Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V. |

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.