Das Nichterfassen von Wurzelkanälen und somit eine mangelhafte chemomechanische Präparation (CMP) gelten als die Hauptursachen von Misserfolgen von Wurzelkanalbehandlungen [1]. Durch die Verwendung von Vergrößerungshilfen wie dem Dentalmikroskop, die präoperative Diagnostik mit dem DVT oder Röntgenaufnahmen mit unterschiedlichen Projektionen wird die Identifikation der Kanalanatomie deutlich erleichtert, was vor allem in schwer einzusehenden Unterkiefer-Prämolaren elementar ist.

Variationen der äußeren und inneren Wurzelmorphologie bergen zusätzliche Herausforderungen in Bezug auf die Zugangskavität, Präparation, Desinfektion und Obturation des Kanalsystems [2]. Unterkiefer-Prämolaren können eine enorme Vielfalt an Normvarianten der Wurzel- und/oder Kanalanatomie aufweisen. Dies bedingt ein hohes Risiko für einen ausbleibenden Erfolg der endodontischen Therapie, falls zusätzliche Wurzelkanäle nicht erkannt werden [2,3]. Slowey et al. [4] beschrieben Unterkiefer-Prämolaren sogar als die Zähne mit der höchsten Fehlerrate der endodontischen Behandlung aufgrund der teils komplexen Anatomie und dem erschwerten Zugang zu „zusätzlich“ vorhandenen Kanälen [5].

Raabe

RaabeEntgegen der gängigen Annahme, Unterkiefer-Prämolaren hätten vorhersagbar eine Wurzel und einen leicht detektierbaren Wurzelkanal, zeigt die Studienlage eine gewisse Varianz in der Kanalanatomie. Der erste Unterkiefer-Prämolar hat in 98% der Fälle nur eine Wurzel; zwei Wurzeln sind selten (1,8%) und drei Wurzeln mit 0,2% äußerst rar [5]. Das Pulpakavum liegt meist zentral und weist eine in bukkolingualer Richtung ovale Form auf. Vertucci [6] gab die Häufigkeit einkanaliger erster Unterkiefer-Prämolaren mit 70 bis 74% an, die zweikanaliger zwischen 25,5 und 29,5% [6]. Weitere Studien legen allerdings ethnische Einflüsse auf die Entwicklung der Unterkiefer-Prämolaren nahe [7]. In einigen Bevölkerungsgruppen ergeben sich so nahezu gleiche Häufigkeiten für ein- und zweikanalige erste Prämolaren. Verzweigungen des Wurzelkanals, häufig im mittleren oder apikalen Wurzeldrittel, sind ebenfalls keine Seltenheit [8] (Abb. 1).

Prävalenz

Der zweite untere Prämolar zeigt ähnliche Varianten auf wie der erste, allerdings kommen diese deutlich seltener vor. Er hat noch häufiger eine Wurzel als der erste untere Prämolar (in ca. 99,6% der Fälle). Zwei und drei Wurzeln sind hier absolute Raritäten (0,3 bzw. 0,1%). Mehr als ein Kanal liegt in ca. 9% aller Fälle vor [5]. Viele Faktoren wie Ethnie, Alter, Geschlecht und das Studiendesign beeinflussen die Prävalenzen der Variationen hinsichtlich Wurzelanzahl und Kanalsystem.

In Bezug auf erste Unterkiefer-Prämolaren zeigten Männer im Vergleich zu Frauen eine signifikant größere Varianz hinsichtlich der Anzahl von Wurzeln und Kanälen [2,9]. Jedoch ist die Studienlage auch hier widersprüchlich und variiert je nach untersuchter Population [5]. Eine erhöhte Inzidenz für Zähne mit zusätzlichen Wurzeln oder Kanälen wurde in chinesischen, australischen und afrikanischen Populationen festgestellt [6]. Die niedrigste Inzidenz fand sich hingegen in westeuropäischen, japanischen und amerikanisch-arktischen Populationen [6].

Konfiguration, Topografie und Morphologie der Unterkiefer-Prämolaren

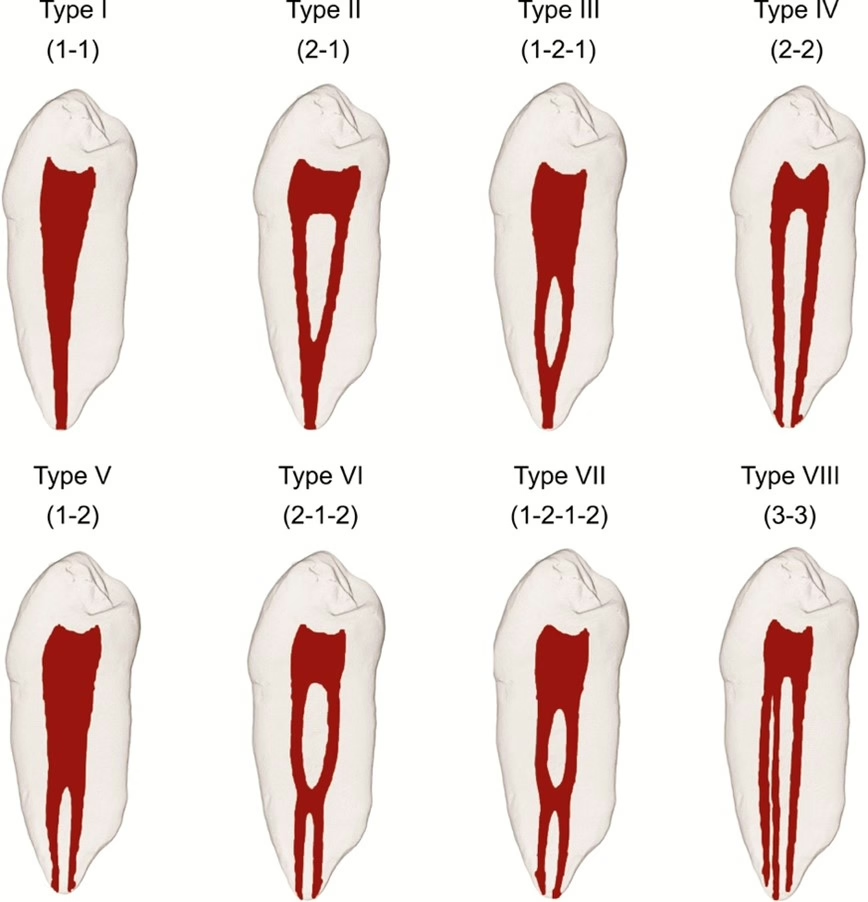

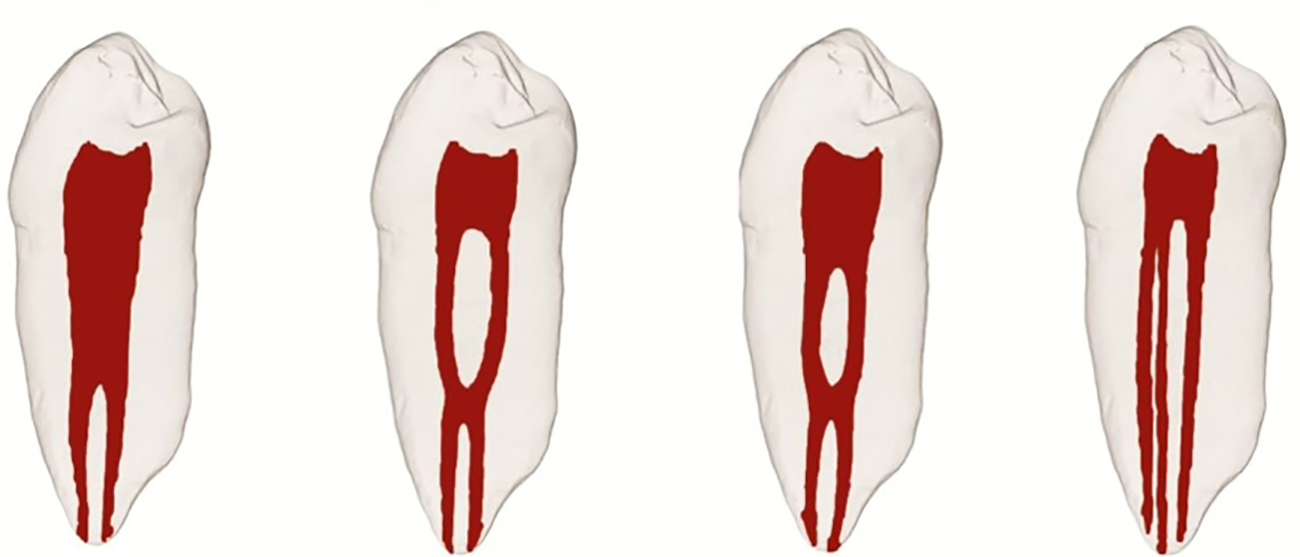

Unterkiefer-Prämolaren können bis zu drei Wurzeln aufweisen. Auch ihre Kanalanatomie unterliegt einer großen Bandbreite an Variationen. Zur Definition der verschiedenen Kanalkonfigurationen wurden verschiedene Klassifikationen erarbeitet. Vertucci untersuchte an 2.400 extrahierten Zähne deren Kanalanatomie und fasste die gewonnenen Erkenntnisse in seiner bekannten Klassifikation zusammen [10], die bis dato die meistverwendete Einteilung der Wurzelkanalkonfigurationen darstellt. Vertucci beschrieb acht unterschiedliche Kanalkonfigurationen (Abb. 2):

Raabe

Raabe- Typ I: Einzelner Kanal von der Pulpakammer bis zum Apex (1-1-Konfiguration).

- Typ II: Zwei separate Kanäle verlassen die Pulpakammer, vereinigen sich aber kurz vor dem Apex zu einem Kanal (2-1-Konfiguration).

- Typ III: Ein einzelner Kanal spaltet sich in zwei getrennte Kanäle auf, die sich kurz vor dem Apex wieder vereinigen (1-2-1-Konfiguration).

- Typ IV: Zwei getrennte Kanäle verlaufen von der Pulpakammer bis zum Apex (2-2-Konfiguration).

- Typ V: Ein einzelner Kanal spaltet sich im apikalen Drittel in zwei Kanäle auf (1-2-Konfiguration).

- Typ VI: Zwei einzelne Kanäle verlassen die Pulpakammer, konfluieren im mittleren Kanaldrittel, trennen sich anschließend und enden in zwei Ausgängen (2-1-2-Konfiguration).

- Typ VII: Ein einzelner Kanal, der sich im Verlauf aufspaltet, vereinigt und im apikalen Drittel wieder aufspaltet (1-2-1-2-Konfiguration).

- Typ VIII: Drei getrennt verlaufende Kanäle von der Pulpakammer bis zum Apex (3-3-Konfiguration) [10].

Durch Verbesserungen digitaler Analysesysteme wie DVT oder Micro-CT sowie die Verwendung von Vergrößerungshilfen in der klinischen Praxis wurden weitaus häufiger komplexe Kanalanatomien diagnostiziert, deren Konfiguration auch von Vertuccis Einteilung nicht abgedeckt wurde. Ahmed et al. stellten 2017 ein neues Klassifikationssystem vor, das die Einordnung der Wurzel- und Kanalstrukturen einfacher und nachvollziehbarer gestalten sollte [11]. Es beschränkt sich nicht nur auf die Anzahl der Wurzelkanäle, sondern bezieht sich auch auf die der Wurzeln sowie Kanalein- und -ausgänge. Typ I (nach Vertucci) findet sich am häufigsten, sowohl bei ersten (ca.65%) als auch bei zweiten (ca. 91,1%) UK-Prämolaren.

Kanalsysteme mit zwei Kanälen finden sich am zweithäufigsten, hauptsächlich bei ersten Prämolaren: Typ V zu ca. 14% und Typ IV zu ca. 13% [6], bei zweiten Prämolaren seltener. Die Prävalenzen variieren hier je nach Studie und Bevölkerungsgruppe. Das Vorliegen von drei Kanälen mit drei separaten Foramina in Unterkiefer-Prämolaren ist sehr selten. Diese Zähne erfordern spezielle Präparations- und Obturationstechniken [12].

Raabe

RaabeDiagnostik

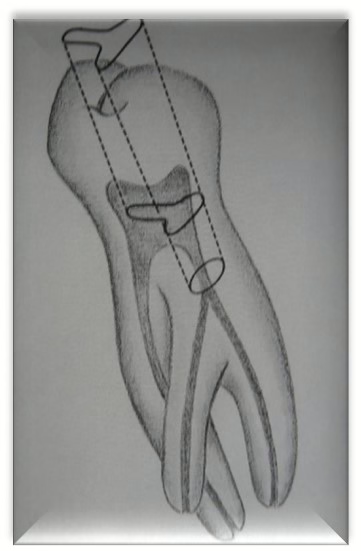

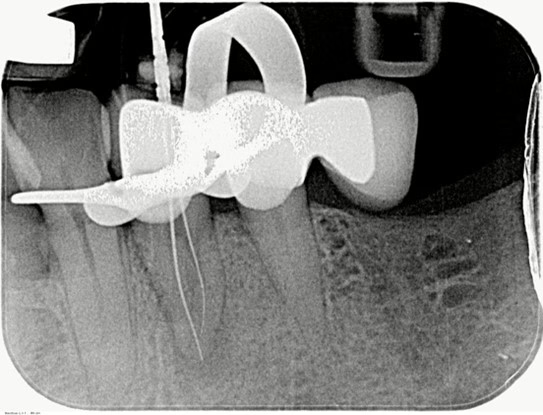

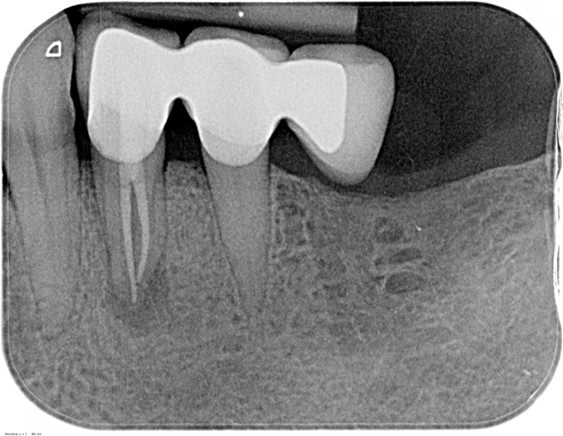

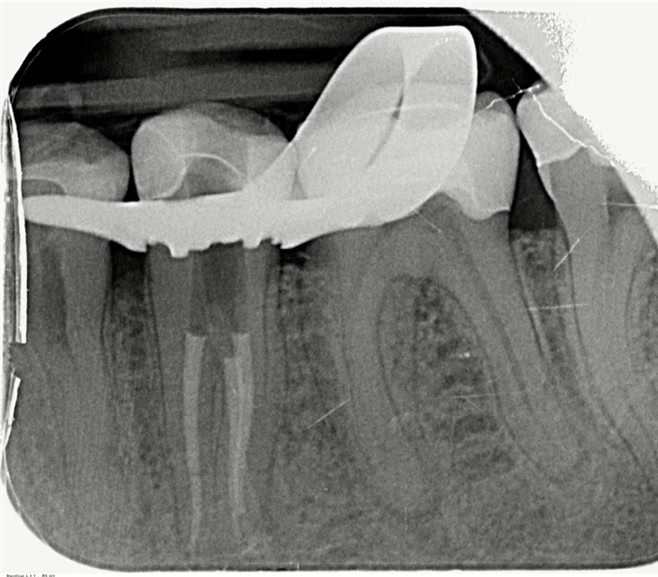

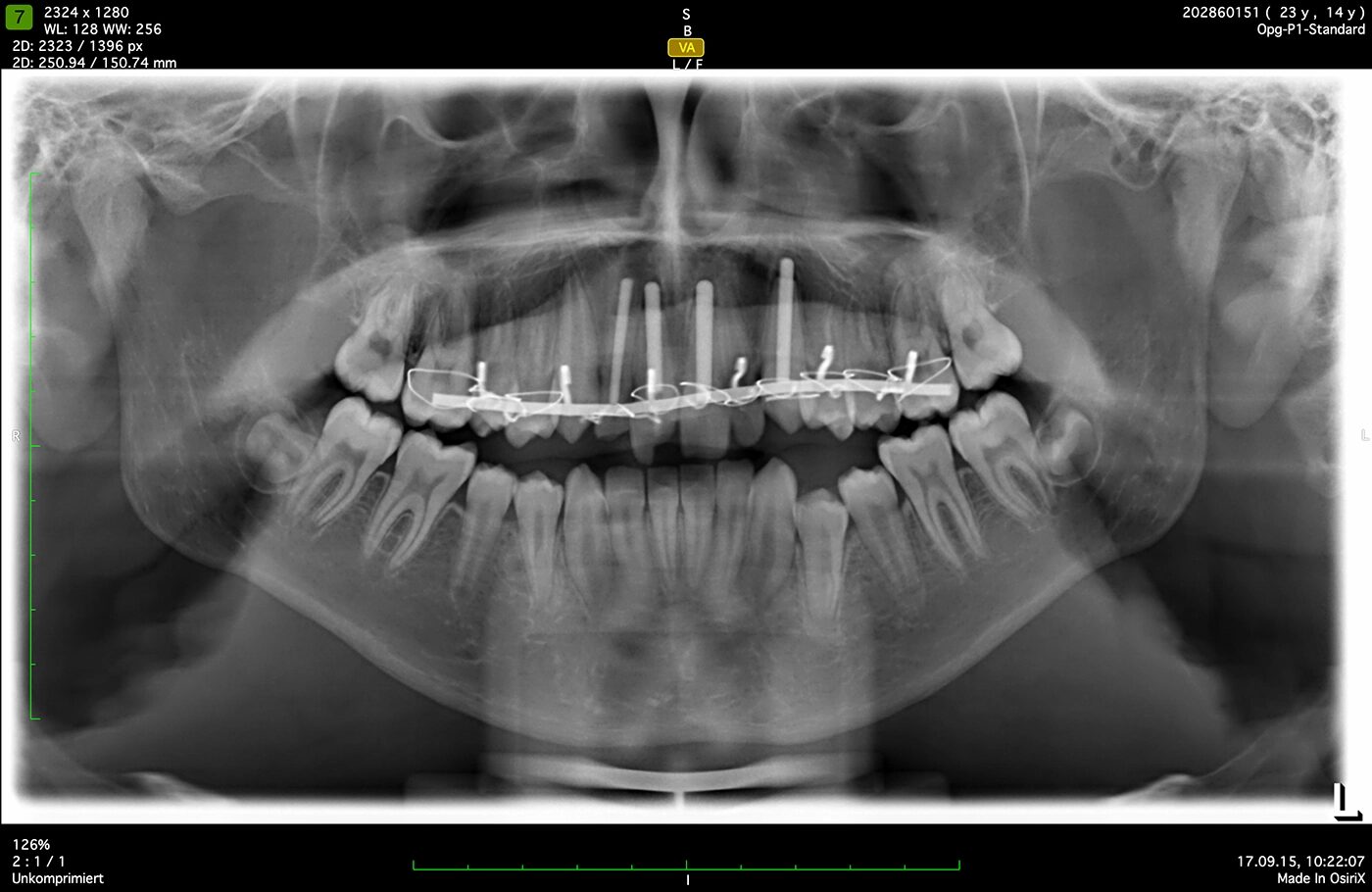

Vor der Behandlung sollte eine regelhafte klinische und radiologische Diagnostik erfolgen, um Hinweise auf Kanalaufzweigungen oder gegebenenfalls zusätzliche Wurzeln zu finden. Für die klinische Diagnostik ist vor allem die engmaschige zirkuläre Sondierung im Sulkus von großer Bedeutung, da auf diesem Wege eine Aufgabelung in zwei bukkale Wurzeln bereits präoperativ ertastet werden kann (Abb. 3). Im Röntgenbild erkennbare untypische Wurzelformen lassen auf eine eventuelle Aufzweigung oder einen zweiten Wurzelkanal schließen.

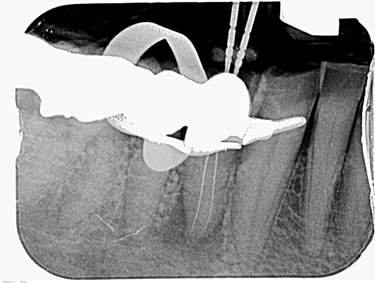

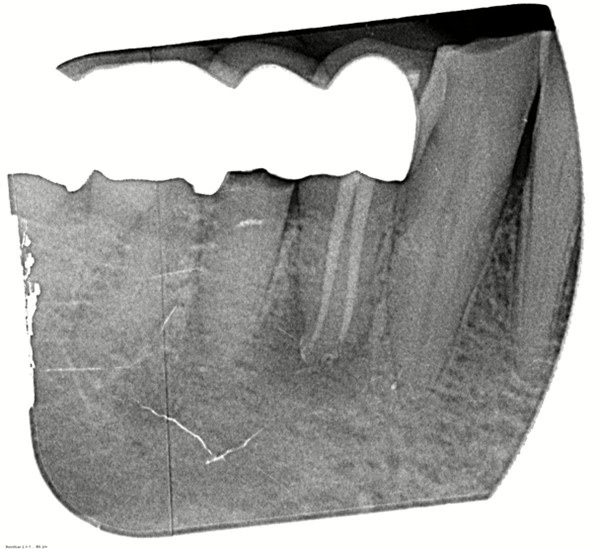

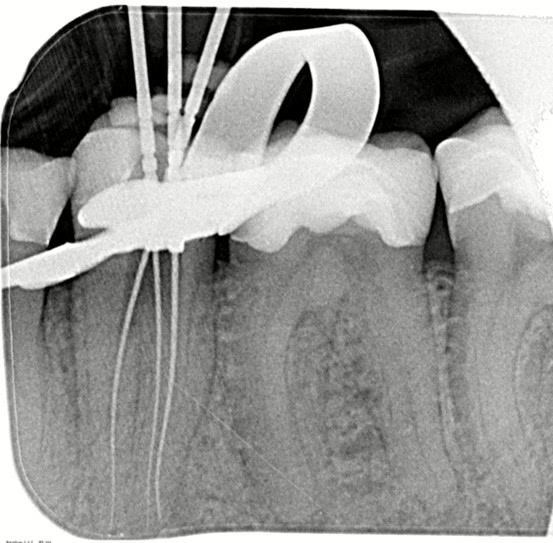

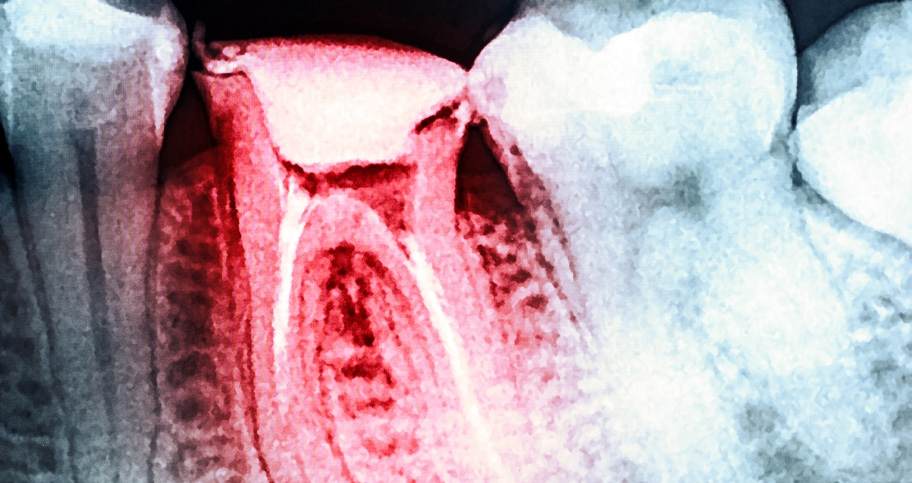

Verschwindet ein im Röntgenbild koronal gut sichtbarer Kanal scheinbar im Verlauf nach apikal oder ist nur noch schwach zu erkennen, ist dies häufig ein Hinweis auf eine Kanalaufzweigung [13]. Weitere Hinweise sind die exzentrische Lage des Hauptkanals innerhalb der Wurzel, Kontinuitätsänderungen innerhalb der Wurzel oder an der Außenseite, Wurzeldoppelkonturen oder die exzentrische Lage eines in den Wurzelkanal eingebrachten Instruments [14,15,16] (Abb. 4a und b).

Raabe

Raabe Raabe

RaabeDie Zugangskavität sollte ausreichend weit in orovestibulärer Richtung präpariert werden, um eine gute Übersicht über den Pulpakammerboden zu gewinnen. Auch die eventuell sichtbare „endodontische Landkarte“, dunkle Linien auf dem Pulpakammerboden, die gegebenenfalls Kanaleingänge verbinden, sollte Beachtung finden. Aufgrund der stark ausgeprägten Kronenflucht nach lingual muss bei der Gestaltung der ovalen Zugangskavität gegebenenfalls ein teilweiser Verlust des vestibulären Höckers in Kauf genommen werden. Ein häufiger Fehler ist die Kanalsuche zu weit bukkal. Es ist daher wichtig, die Kronenflucht während der Trepanation zu beachten.

Liegen drei Wurzelkanäle vor, handelt es sich in der Regel um einen größeren lingualen und zwei bukkale, die zumeist mesio- und distobukkal angeordnet sind (Abb. 1). Findet sich bei einem scheinbar zweikanaligen Unterkiefer-Prämolar bukkal ein weit mesial oder distal liegender Kanaleingang anstelle der normalerweise mittig bukkal und lingual lokalisierten Öffnungen, sollte dies zur intensiven Suche nach einem weiteren bukkalen Wurzelkanal führen.

Zu beachten ist, dass sich u.U. zunächst in Höhe des Pulpakammerbodens der bukkale und der linguale Kanal trennen und die Aufgabelung des zunächst ovalen bukkalen Wurzelkanals in einen mesio- und einen distobukalen Wurzelkanal erst etwas tiefer apikalwärts erfolgt. Die resultierende Form der Zugangskavität wird auch als „T-Through-Access“ bezeichnet (Abb. 5 und 6).

Raabe

Raabebukkalen Wurzelkanäle erfolgt erst etwas tiefer apikalwärts.

Raabe

Raabedes „T-Through-Access“.

Fallbeispiele

Im Folgenden wird exemplarisch der Behandlungsverlauf bei drei Unterkiefer-Prämolaren mit mehr als einem Wurzelkanal und unterschiedlichen Kanalkonfigurationen dargestellt.

Fall 1

Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

RaabeMessaufnahme, c) nach abgeschlossener Präparation und Obturation und d) vier Monate später, e) Ansicht durch das Dentalmikroskop auf die Kanaleingänge, f) nach Obturation.

Fall 2

Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

RaabeFall 3

Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

Raabe Raabe

RaabeFazit

Die Varianz der Wurzel- und Kanalanatomie von Unterkiefer-Prämolaren weist eine große Bandbreite auf. Das Wissen um die teilweise komplexen Strukturen der Kanalsysteme von Unterkiefer-Prämolaren ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche endodontische Therapie. Eine adäquate Diagnostik zusätzlicher Kanäle setzt neben dem sorgfältigen Studium der präoperativen Röntgenaufnahme(n) und der aktiven Suche nach Auffälligkeiten, die auf Variationen hinsichtlich der Wurzel- oder Kanalanatomie hindeuten, eine ausreichend nach lingual dimensionierte primäre Zugangskavität voraus. Eine Vergrößerungshilfe in Form eines Dentalmikroskops oder einer Lupenbrille ist dabei essenziell. Das Lesen der „endodontischen Landkarte“ kann helfen, zusätzliche Kanäle aufzuspüren. Ein präoperatives DVT ist standardmäßig nicht zu empfehlen, kann aber bei strenger Indikationsstellung ein gutes zusätzliches diagnostisches Mittel darstellen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.