![Abb. 1: Wurzelkanalanatomien nach Hess (1917) [48].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/1_Zaehne_01.jpg.webp) Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

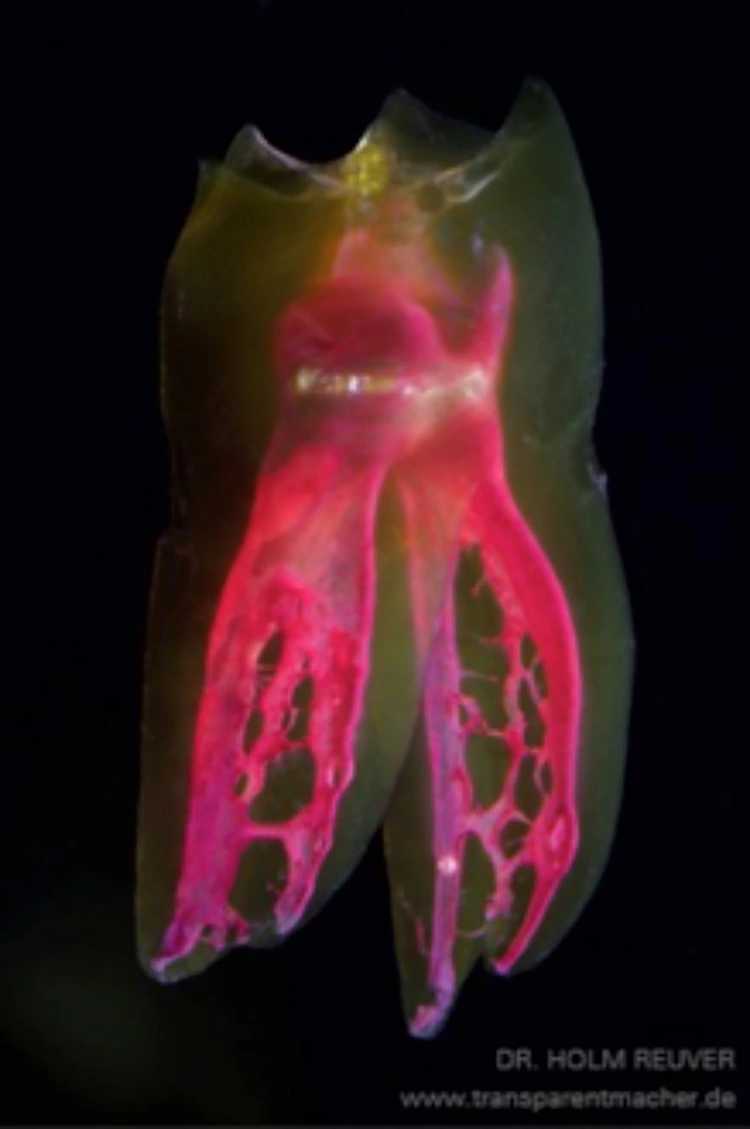

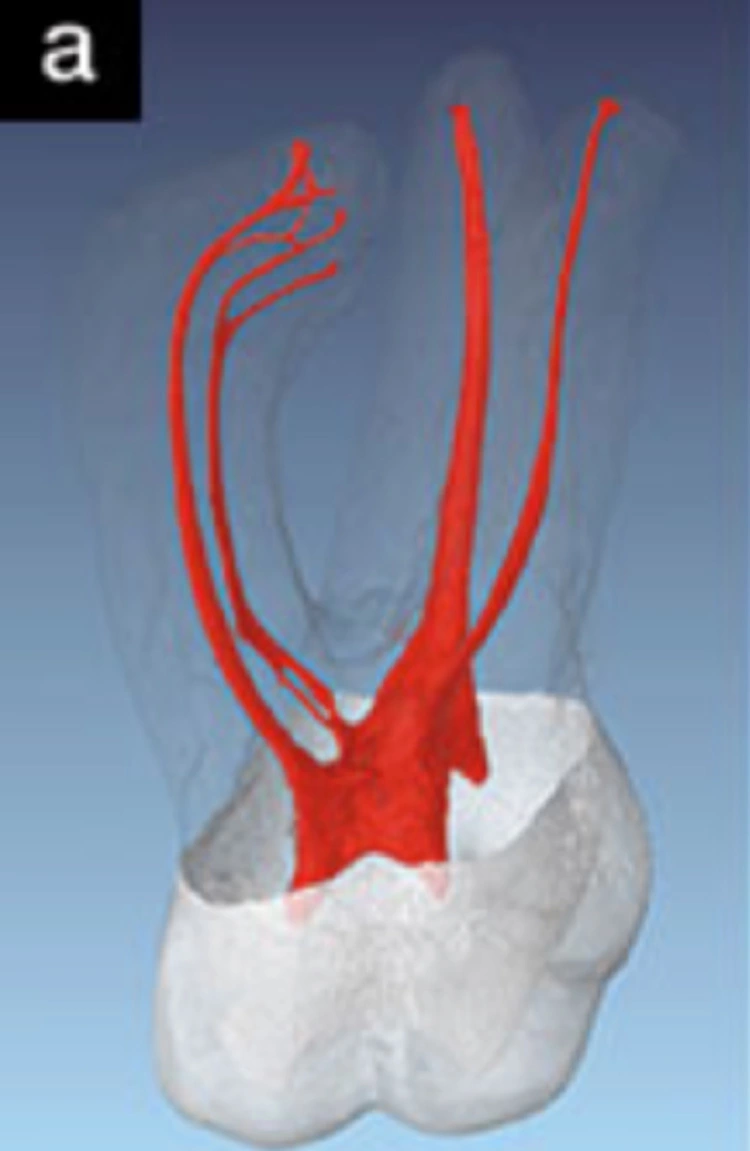

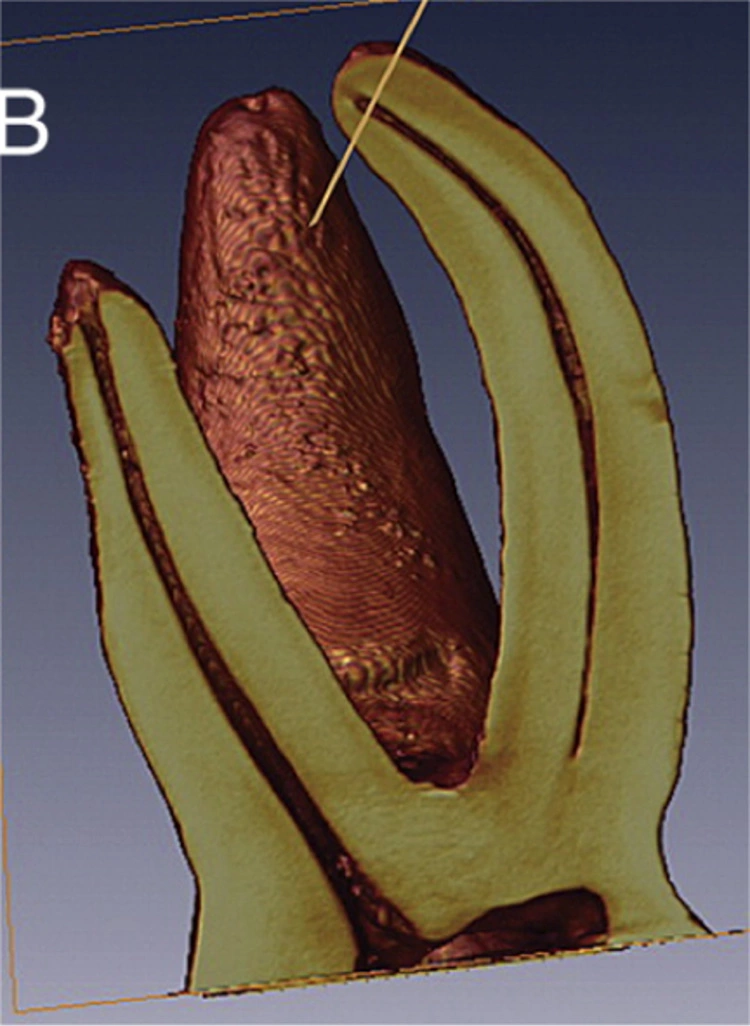

Einen genaueren und faszinierenden Einblick in die komplizierte Anatomie der menschlichen Pulpa geben die Arbeiten von Holm Reuver, der mithilfe eines speziellen Verfahrens die Pulpa extrahierter Zähne „sichtbar“ macht (Abb. 2) [2]. Ein weiterer Meilenstein im Bereich der Darstellung der Anatomie war die Einführung des Micro-CT durch die Arbeitsgruppe um Frank Paque (Abb. 3) [3]. Dr. Schlichting

Dr. Schlichting Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Unabhängig vom Zahntyp können in der Endodontie anatomische Besonderheiten den Behandler vor große Herausforderungen stellen. Dabei sollte vor Therapiebeginn immer die Ursache für einen notwendigen endodontischen Eingriff bedacht werden. So spielt die Anwesenheit von Bakterien im Wurzelkanalsystem immer eine entscheidende Rolle in der Pathologie der Pulpitis und apikalen Parodontitis [4]. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um bakterielle Mischinfektionen mit vielen unterschiedlichen Bakterienspezies [5].

Dabei befinden sich die Bakterien in unterschiedlichen „Aggregatzuständen“. Zum einen liegen sie als „freie“ planktonische Bakterien vor und schwimmen sozusagen in der Gewebeflüssigkeit, zum anderen finden sie sich im sogenannten „Biofilm“ [6]. Darunter versteht man Konglomerate unterschiedlicher Bakterienspezies, eingebettet in einer auf Oberflächen festhaftenden extrapolysacchariden Matrix, die durch die beteiligten Bakterienspezies selbst produziert wird [7].

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

All diese Maßnahmen stellen die Grundlage für jedes antimikrobielle endodontische Konzept dar. Betrachtet man die Aufbereitung der Wurzelkanalsysteme, werden die mechanischen Schritte der Aufbereitung von den chemischen Maßnahmen unterschieden [9]. Gemeinsam mit der Aktivierung der chemischen Spüllösungen werden diese Schritte als chemomechanische Reinigung bezeichnet.

In diesem Beitrag wird die mechanische Aufbereitung komplexer Wurzelkanalsysteme erläutert. Dies dient dem mechanischen Abtrag von infiziertem Dentin und infizierten Geweberesten sowie Bakterien und Biofilm. Gleichzeitig ermöglicht diese mechanische Erweiterung Desinfektionslösungen auch bis in die apikalen Anteile des Wurzelkanalsystems vorzudringen [10].

Komplexe Wurzelkanalsysteme

Generell sollte jedes Wurzelkanalsystem als Komplex betrachtet werden. Besonders häufig stellen uns jedoch folgende Kanalsysteme vor besondere Herausforderungen:

- obliterierte Wurzelkanäle

- enge Wurzelkanäle

- stark gekrümmte Wurzelkanäle

- enge und stark gekrümmte Kanalsysteme

Die mechanische Aufbereitung

Die mechanische Aufbereitung des Wurzelkanalsystems kann in mehrere Phasen gegliedert werden:

- Schaffung eines korrekten Zugangs zum Wurzelkanalsystem

- Erschließung des gesamten Wurzelkanalsystems

- initiale Erweiterung des Kanalsystems (Gleitpfad)

- finale Aufbereitung des Kanalsystems

Der Schlüssel zum Erfolg: die Zugangskavität

Der geradlinige Zugang zu den Wurzelkanaleingängen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche endodontische Behandlung. So ermöglicht der sogenannte „straightline access“, Instrumente, Spülkanülen, Medikamente und Obturationsmaterialien geradlinig in die Wurzelkanäle einzuführen. Darüber hinaus gestattet ein geradliniger Zugang auch die bessere Visualisierung der einzelnen Behandlungsschritte [11,12].

Generell kann die Präparation der Zugangskavität in 2 Abschnitte untergliedert werden. Zunächst wird der geradlinige Zugang zu den Kanaleingängen (straight-line access) geschaffen. Dieser Abschnitt beinhaltet natürlich auch das Auffinden der Kanalsysteme.

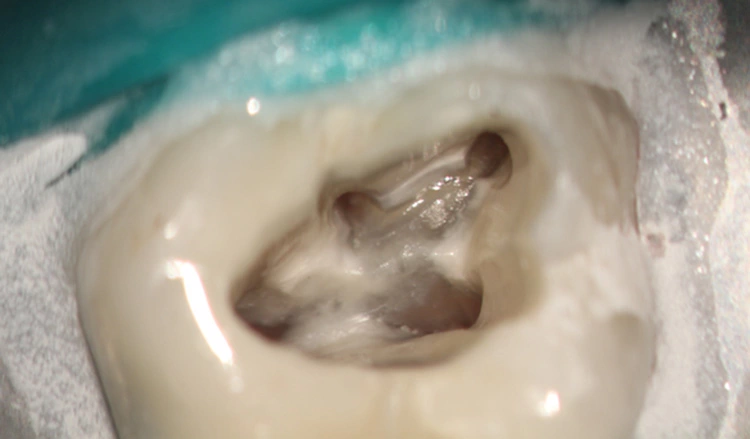

Die Präparation des geradlinigen Zugangs kann mit rotierenden Instrumenten und speziellen minimalinvasiven Ultraschallansätzen erfolgen [13]. Der 2. Abschnitt bei der Präparation der Zugangskavität dient der initialen Eröffnung des Wurzelkanaleingangs sowie der Schaffung eines ungehinderten Zugangs zu den weiter apikal gelegenen Kanalabschnitten. Die Gestaltung der sogenannten „Ameisentrichterform“ wird im Englischen als „coronal preflaring“ bezeichnet.

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Die Ausdehnung der endodontischen Zugangskavität steht aktuell immer wieder im Mittelpunkt wissenschaftlicher Diskussionen. Die traditionelle endodontische Zugangskavität (TEC) betont eine großzügige Entfernung von Hartsubstanz im Sinne des Konzepts „extension for prevention“ [18]. Bei der konservativen Zugangskavität (CEC) wird sehr viel Wert auf den Erhalt von möglichst viel Zahnhartsubstanz gelegt, ohne aber das Ziel eines geradlinigen Zugangs zu den Wurzelkanaleingängen aufzugeben [19].

Der sogenannte „ninja access“ oder „ultrakonservative Zugang“ erfolgt minimalinvasiv, wobei oftmals nicht einmal das Pulpakammerdach komplett abgetragen wird [20]. Einige Studien beschreiben eine geringere Frakturgefahr der endodontisch behandelten Zähne bei Gestaltung einer ultrakonservativen Zugangskavität [21,22].

Die weitaus überwiegende Zahl von Studien kommt jedoch zu dem Schluss, dass der „ninja access“ keinerlei Vorteile hat. So konnte gezeigt werden, dass der im Mittelpunkt stehende Erhalt von Zahnhartsubstanz oftmals sehr zu Lasten der chemomechanischen Desinfektion geht, was einen langfristigen Zahnerhalt konterkarieren würde [23].

Die Erschließung des gesamten Kanalsystems – Scouting und Gleitpfad Nach Schaffung einer suffizienten Zugangskavität erfolgt erstmalig der Versuch, das Kanalsystem auf die gesamte Länge zu erschließen. Dieser Arbeitsschritt ist für den weiteren Behandlungsablauf von enormer Bedeutung und wird im Englischen als Scouting oder Negotiation bezeichnet. Das Scouting sollte im apikalen Drittel immer unter endometrischer Kontrolle durchgeführt werden und erlaubt erste Rückschlüsse hinsichtlich verschiedener wichtiger Faktoren.

Kann der Kanal leicht auf Arbeitslänge erschlossen werden? Gibt es im Kanalsystem Engstellen, Obliterationen oder starke Krümmungen [24]? Diese Informationen erlauben es, die weitere Aufbereitungsstrategie festzulegen.

Im einfachsten Fall kann der Kanal mit einem Handinstrument der ISO-Größe 10 (oder größer) leicht bis auf die Arbeitslänge erschlossen werden. Es liegt sozusagen ein „physiologischer Gleitpfad“, also das natürliche Lumen des Wurzelkanalsystems, vor. Unter einem Gleitpfad versteht man die Durchgängigkeit eines Kanalsystems von koronal bis zum apikalen Endpunkt der Aufbereitung [25].

Nach West et al. ist die Etablierung eines Gleitpfades beendet, wenn eine ISO 10 K-Feile locker im Kanalsystem auf Arbeitslänge gebracht werden kann [26]. Die weitere Kanalaufbereitung sollte nun mit modernen NiTi-Feilensystemen erfolgen. Ist dieses einfache Erschließen des Kanalsystems nicht möglich, muss von einem engen komplexen Kanalsystem ausgegangen werden.

Enge, komplexe Kanalsysteme

Obliterierte Kanalsysteme

Die Zahl älterer Patienten steigt durch die steigende Lebenserwartung stetig an [27]. Aufgrund der Fähigkeit der Pulpa zur Apposition von Sekundär- und Tertiärdentin besitzen ältere Patienten tendenziell engere Wurzelkanalsysteme [28]. Aber auch bei jüngeren Patienten können nach Trauma [29], als Reaktion auf kariöse Läsionen [30] oder nach orthodontischer Therapie [31] kalzifizierte oder koronal obliterierte Wurzelkanalsysteme vorliegen.

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Hierbei wird nach einer DVT-Aufnahme eine Bohrschablone hergestellt und minimalinvasiv ein Zugang zu den gängigen Kanalanteilen präpariert. Neben der Schonung von Zahnhartsubstanz sind der geringere Zeitaufwand und die verringerte Fehlermöglichkeit als Vorteile dieses neuartigen Verfahrens zu benennen [32].

Enge Kanalsysteme

Enge oder eng gekrümmte Kanalsysteme müssen initial erweitert werden, um Raum für die Verwendung rotierender Instrumente zu schaffen. Wie bereits oben erwähnt, bezeichnet man diesen Vorgang als Etablierung eines Gleitpfades. Die initial manuelle Etablierung eines Gleitpfades weist mehrere Vorteile auf [33]:

- Minimierung von Torquebelastungen auf den Zahn

- Minimierung von Torquebelastungen auf die Instrumente

- Minimierung von Kanaltransportationen

- Verringerung von Debrisüberpressungen

Oft gestaltet sich die primäre Etablierung eines Gleitpfades schwierig. Dies liegt unter anderem an 2 wichtigen Faktoren, nämlich der Kanalanatomie und dem Instrumentendesign. Enge Kanalsysteme weisen häufig im koronalen oder aber im mittleren Kanalanteil Engstellen auf, die eventuell auch erst durch Apposition von Tertiärdentin entstanden sein können.

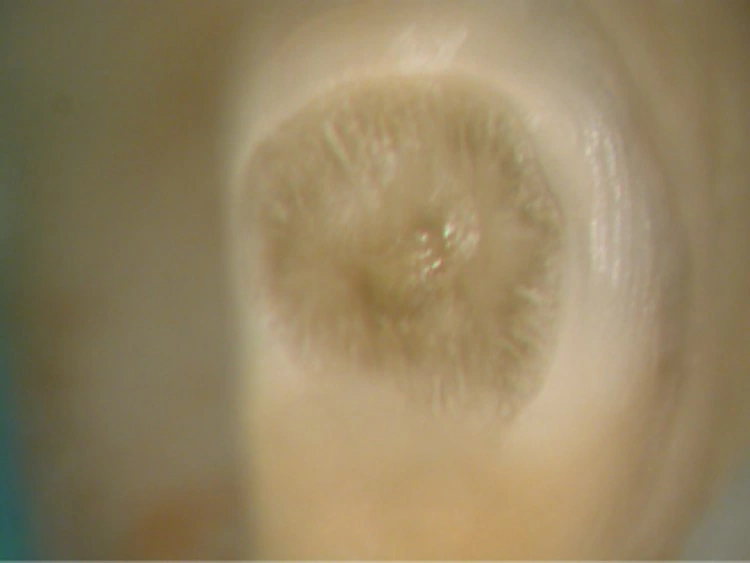

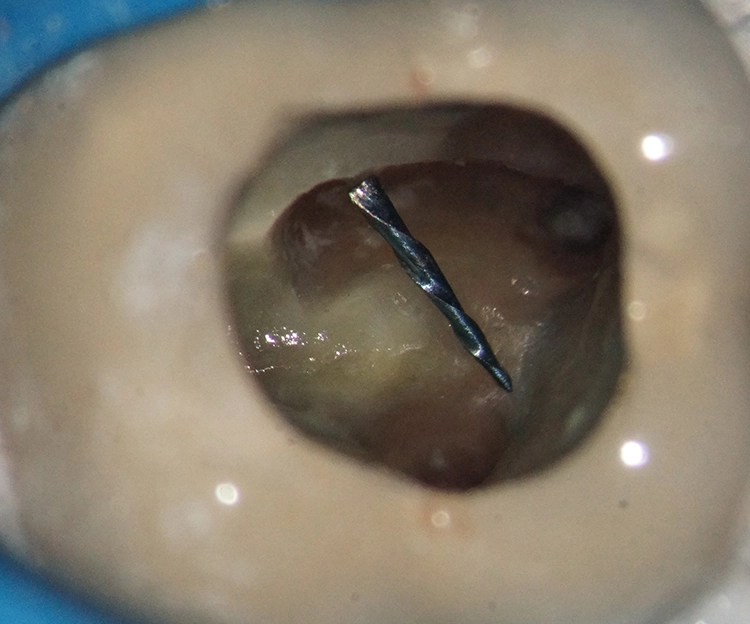

Auch ganz natürlicherweise können solche Engstellen im Kanalsystem auftreten. Dies kann heute auch in Micro-CT-Bildern eindrucksvoll visualisiert werden (Abb. 8). Bei dem Versuch, die Anatomie komplexer Kanalsysteme mathematisch zu beschreiben, ergab sich ebenfalls das Vorliegen von Verengungen im koronalen zum mittleren Kanaldrittel [34]. Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

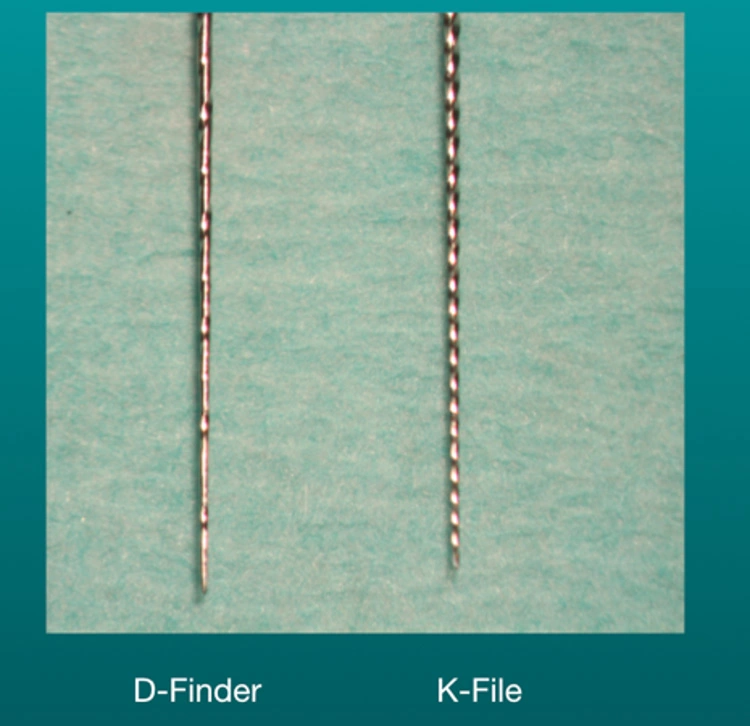

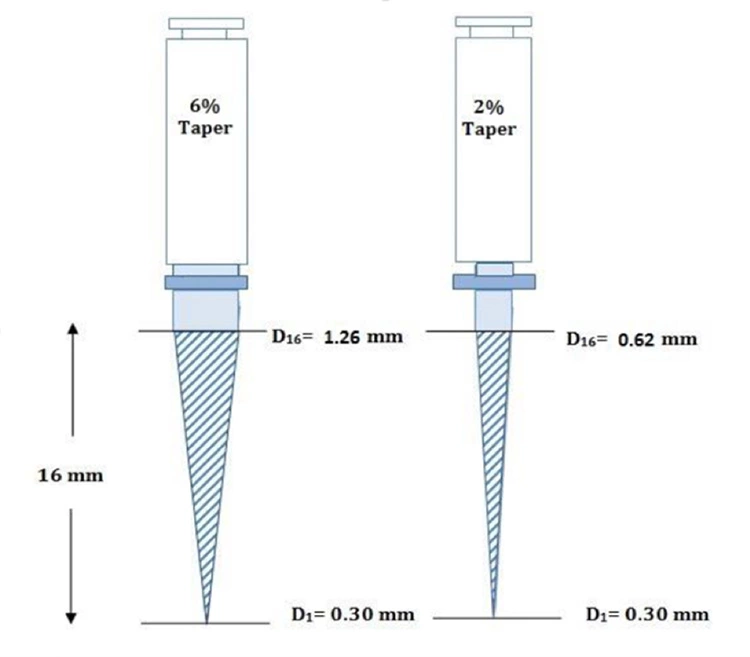

Ein 2. Einflussfaktor ist das Design der Handfeilen. In der ISONorm 3630 ist dieses Design näher definiert. So sollen alle Handfeilen über einen 16 mm langen Arbeitsteil mit einem konstanten Taper von 2% von der Instrumentenspitze bis zum Ende des Arbeitsteils verfügen.

Betrachtet man eine ISO-8-Handfeile, beträgt der Durchmesser dieser Feile nach der Hälfte des Arbeitsteils bereits 0,24 mm (ISO 24) und am Ende des Arbeitsteils bereits 0,4 mm (ISO 40). Daraus kann gefolgert werden, dass viele Feilen nicht im Bereich der Instrumentenspitze, sondern im Übergang vom mittleren zum apikalen Anteil Friktion mit den hier oftmals parallelen Kanalwänden haben und deswegen nicht weiter nach apikal vordringen können.

Auch das Design der Schneidekanten kann in diesem Zusammenhang von Nachteil sein. So besitzen fast alle Feilen Schneidekanten entlang des ganzen Arbeitsteils. Hier sind also viele Flächen für Friktion vorhanden.

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Wie können diese Engstellen nun überwunden werden? Wenn die Scouting-Feile nicht weiter nach apikal vordringen kann, erfolgt eine Erweiterung der gängigen Kanalabschnitte mit der nächstgrößeren Feile bzw. den 2 darauffolgenden Feilengrößen. Danach wird wieder auf die Scouting-Feile gewechselt und versucht, weiter nach apikal vorzudringen, bis mithilfe endometrischer Kontrolle Patency erreicht ist. Unter Umständen kann es nötig sein, dieses Vorgehen mehrmals zu wiederholen, um die Arbeitslänge zu erreichen.

Der Vollständigkeit halber wird hier nochmals darauf hingewiesen, dass zwischen jedem der hier beschriebenen Arbeitsschritte eine intensive Spülung des Kanalsystems und eine Reinigung der Instrumente erfolgen müssen. In einem modernen Aufbereitungskonzept endet die manuelle Aufbereitung bereits bei sehr kleinen Aufbereitungsgrößen von ca. ISO 10 oder ISO 12 [35]. So sind heute rotierende oder reziproke Gleitpfadfeilen bereits in sehr kleinen Durchmessern verfügbar.

Gegenüber der Handaufbereitung zeigten sich bei der frühzeitigen Verwendung rotierender Instrumente Vorteile wie ein geringeres Risiko für Aufbereitungsfehler, eine die Zahnsubstanz schonendere Aufbereitung sowie Zeitersparnis bei der Aufbereitung [36]. In einem Literaturreview zeigte sich eine signifikant geringere Kanaltransportation im mittleren und apikalen Kanalanteil bei rotierender Gleitpfadgestaltung verglichen mit manueller Gleitpfadgestaltung [37].

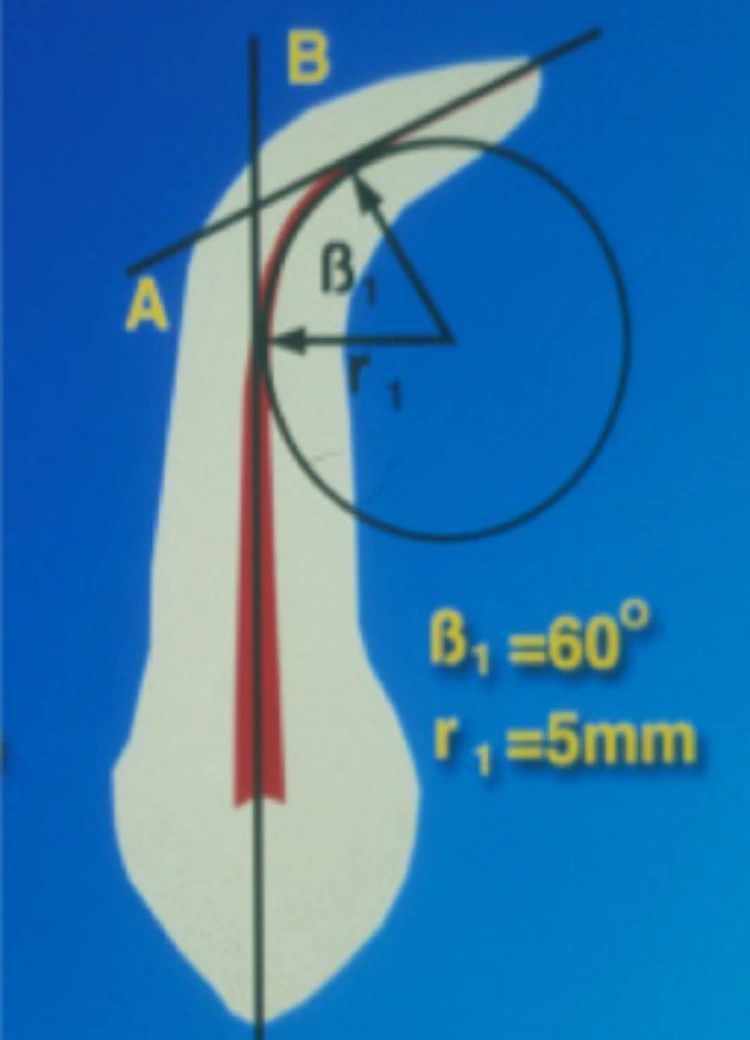

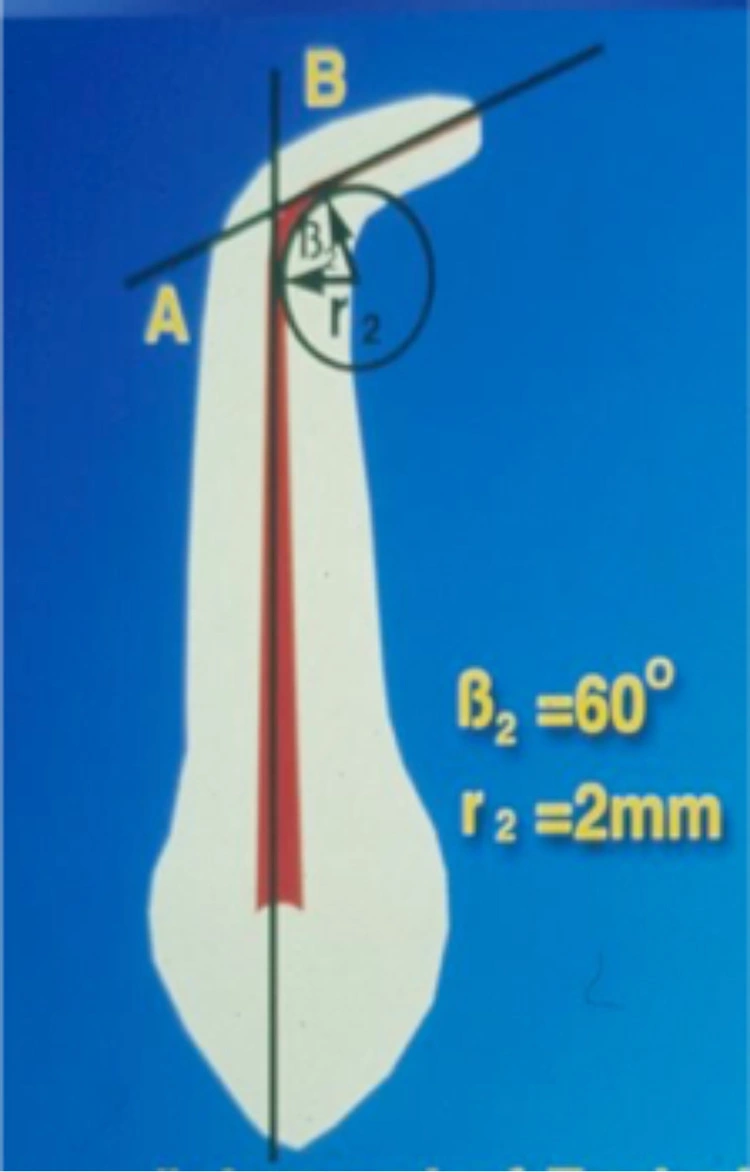

Enge Kanalsysteme mit starker apikaler Krümmung Enge, gekrümmte Kanalsysteme können den Behandler vor große Herausforderungen stellen. Eine der am häufigsten angewendeten Methoden, um die Kanalbiegung zu beschreiben, wurde von Schneider et al. publiziert [38]. Hier wird ausschließlich der Winkel der Angulierung des Wurzelkanalsystems angegeben.

Dabei wird aber ein zweiter wichtiger Parameter, der Krümmungsradius, nicht berücksichtigt. Bei gleicher Angulierung, aber geringerem Krümmungsradius ergibt sich so eine viel abruptere Kanalkrümmung, die den Schwierigkeitsgrad der mechanischen Aufbereitung deutlich erhöhen kann [39,40] (Abb. 10 a und b). Dr. Schlichting

Dr. Schlichting Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Wie bereits mehrfach dargestellt, ist auch hier die akkurate Ausgestaltung der Zugangskavität von entscheidender Bedeutung. So vermindert der geradlinige Zugang zu einem engen, stark gekrümmten Kanalsystem das Risiko einer Instrumentenfraktur [41]. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass ein ausreichendes koronales Preflaring zu einer besseren Zentrierung rotierender Feilensysteme im apikalen Kanaldrittel führt [42].

Neben diesen Aspekten spielt auch die Auswahl der verwendeten Feilen eine sehr wichtige Rolle, um enge Kanalsysteme mit starken Krümmungen vorhersagbar bearbeiten zu können. Das Feilendesign hat dabei entscheidenden Einfluss auf die Kinematik einer rotierenden oder reziprok arbeitenden Feile. So beeinflussen die Feilengröße, der Feilenquerschnitt, der Taper und die metallurgischen Eigenschaften das Frakturverhalten von NiTi-Feilen [43].

Die Flexibilität und der Widerstand gegen zyklische Ermüdung werden ganz maßgeblich vom Taper einer Feile bestimmt. Ein kleinerer Feilendurchmesser und geringerer Taper führen zu größerer Flexibilität [44].

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Ein weiterer wichtiger Parameter hinsichtlich Flexibilität und Frakturverhalten ist die von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Wärmebehandlung der NiTi-Feilen. Über Veränderungen bei der Nachbehandlung der Feilen kann die Mikrostruktur der Legierungen verändert werden, was letztendlich wiederum die Flexibilität der Feilen beeinflussen kann [46].

Generell weisen aber wärmebehandelte NiTI-Feilen eine höhere Flexibilität im Vergleich zu konventionellen NiTi-Feilen auf [47]. Aus diesen Überlegungen ergeben sich einige Anforderungen, die eine Feile für den Einsatz in engen, gekrümmten Kanalsystemen erfüllen sollte:

- geringer Taper

- kleiner Durchmesser

- wärmebehandelte, sehr flexible Legierung

- hohe Resistenz gegenüber zyklischer Ermüdung

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Zusammenfassung

Die Behandlung komplexer Wurzelkanalsysteme stellt den Behandler immer noch vor große Herausforderungen. Jeder einzelne Behandlungsschritt sollte dabei die mikrobiologischen Ziele der Endodontie, nämlich die bestmögliche Elimination von Mikroorganismen aus dem Kanalsystem, im Blick behalten. Unabhängig von Kontroversen über die Ausdehnung der Zugangskavität stellt die korrekte Gestaltung einen entscheidenden Schritt im Verlauf der endodontischen Therapie dar.

Dr. Schlichting

Dr. Schlichting

Gerade bei gekrümmtem Kanalsystem erleichtern moderne, sehr flexible und sichere rotierende bzw. reziproke Aufbereitungssysteme die Aufbereitung. Aber auch Erfahrung, ständige Weiterbildung, Geduld und Freude sind wichtige Faktoren für ein erfolgreiches und effizientes Arbeiten.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

![Wurzelkanalanatomien nach Hess (1917) [48].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/1_Zaehne.jpg.webp)

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.