|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Anatomie und Funktion der NNH Die Nasennebenhöhlen (NNH) sind mit Schleimhaut ausgekleidete knöcherne Hohlräume, die über enge Spalten und Öffnungen mit der Nasenhaupthöhle in Verbindung stehen. Über diese Spalträume besteht eine permanente Ventilation und eine dauerhafte Sekretdrainage. Die Durchgängigkeit dieser Belüftungs- und Drainagewege ist maßgeblich für eine normale Funktionsweise der Nasennebenhöhlen verantwortlich, die somit die Klimafunktion der Nase mit Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft unterstützt. Daneben wird den NNH auch ein Beitrag zur Verminderung des Gewichts des Gesichtsschädels, als Pufferzone zum Schutz des Hirns bei Kopftraumen sowie ein Effekt für die Sprachresonanz und als Pufferzone zum Schutz des Hirns bei Kopftraumen zugeschrieben [1].

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

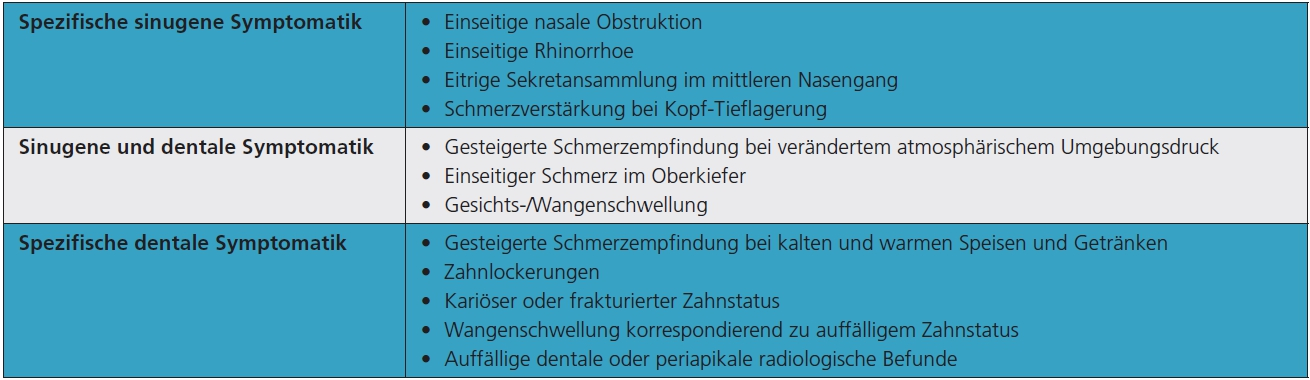

Vielfältige Erkrankungen können die Kieferhöhle direkt und indirekt betreffen und aus Veränderungen der auskleidenden Schleimhaut hervorgehen, aber auch die knöcherne Begrenzung direkt betreffen. Auch Erkrankungen der benachbarten NNH und der umgebenden Strukturen, insbesondere der Zähne und des Zahnhalteapparates wie auch der oralen Mukosa und der Weichteilstrukturen retromaxillär, können direkt zu Erkrankungen der Kieferhöhle führen. Eine differentialdiagnostische Betrachtung verschiedener Krankheitssymptome ist somit für den Zahnarzt wichtig. Seitdem die Techniken der Implantologie immer breitere Anwendung erfahren haben, ergeben sich auch andere wichtige therapeutische Entscheidungen.

Entzündliche Erkrankungen der NNH

Obwohl aus pathophysiologischer Sicht das Siebbein und der mittlere Nasengang die wichtigsten anatomischen Strukturen bei der Genese entzündlicher Nasen- und NNH-Erkrankungen sind, manifestieren sich die Krankheitssymptome häufig spürbar im Bereich der Kieferhöhle und der Zahnarzt wird in die Abklärung und Behandlung mit einbezogen. Typischerweise entstehen etwa eine Woche nach Beginn eines akuten respiratorischen Infektes die ersten Krankheitszeichen als Schmerzen im Oberkiefer- oder Stirnbereich. Charakteristischerweise verlaufen die meist viral bedingten Erkrankungen kurzzeitig über 5 Tage, können danach aber einen zweiten Erkrankungsschub entwickeln, in dessen Verlauf der Patient Fieber, ausgeprägte Kopfschmerzen und eitrige nasale Rhinorrhoe mit nasaler Obstruktion entwickelt. Diese Zeichen sprechen dann für eine bakterielle Rhinosinusitis, deren akuter Verlauf 2 bis 4 Wochen anhält. Kommt es innerhalb von 12 Wochen zur vollständigen Erholung, liegt definitionsgemäß eine „akute Rhinosinusitis“ (ARS) vor [5].

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

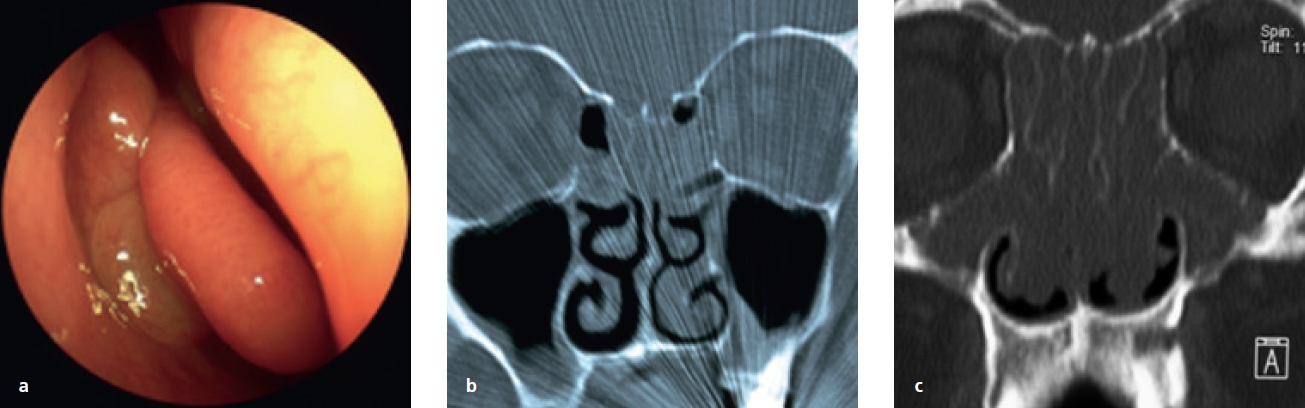

Aktuell mehren sich die Hinweise, dass nicht ein einzelner Endotyp der CRS existiert, sondern zahlreiche verschiedene Formen mit unterschiedlichen Pathophysiologien und verschiedenen Formen chronischer Entzündungen der Nasenschleimhaut zu einem vergleichbaren Phänotyp führen können. Auf der Grundlage endoskopischer und bildgebender Untersuchungen wird die CRS in die chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) und ohne nasale Polypen (CRSsNP) unterteilt. Auch wenn allen Formen der CRS eine Schleimhautentzündung zugrunde liegt, spielen bei der Pathogenese von nasalen Polypen eine ganze Reihe von Komponenten des Immunsystems (Chemokine, Interleukine, Eosinophiles Kationisches Protein (ECP) und Eotaxin) eine bedeutende Rolle. Weitere Unterteilungen beziehen sich auf Assoziationen zu anderen Krankheiten wie Mukoviszidose, Pilzsinusitis, Aspirinintoleranz, Asthma bronchiale u.a. [9]. Die spezifische Therapie ist heute an die vorliegenden Endotypen angepasst. Die Basistherapie stellen heute die topische Behandlung mit kortisonhaltigen Nasensprays und die regelmäßige Salzwasserspülung der Nase mit einer Nasendusche dar. Bei ausgeprägten Befunden mit Nasenpolypen und unwirksamer Lokaltherapie kommt die endoskopische NNH-Chirurgie zum Einsatz, die heute mit präzisen Techniken angewendet wird. Spezialisiertes Instrumentarium und chirurgische Navigation erlauben effektive und sichere Operationsergebnisse.

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

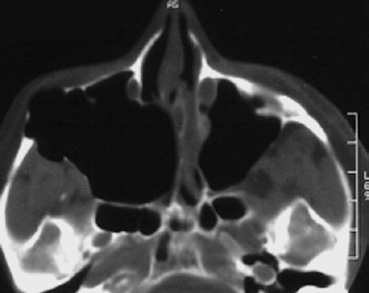

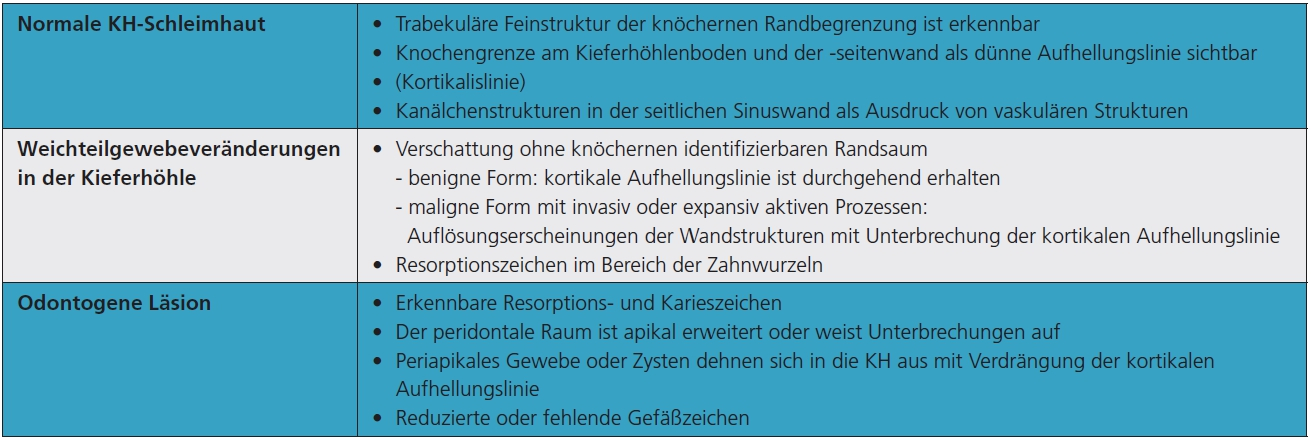

- Art und Weise der erkennbaren Verschattung des Kieferhöhlenlumens (ein- oder beidseitig, partiell, vollständig, homogen, inhomogen, knochen- oder metalldichte Einschlüsse)

- Beschaffenheit der knöchernen Randstrukturen (Knochendicke, Dehiszenzen, Verlagerungen, Auflösungen)

- Strukturveränderungen in der unmittelbaren Umgebung (Orbita, retromaxillärer Raum, Maxillakonturen, angrenzende NNH)

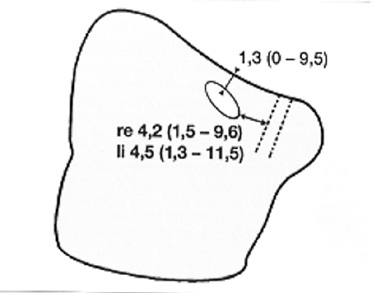

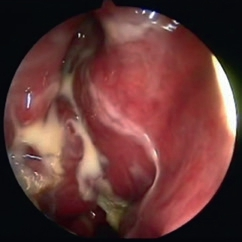

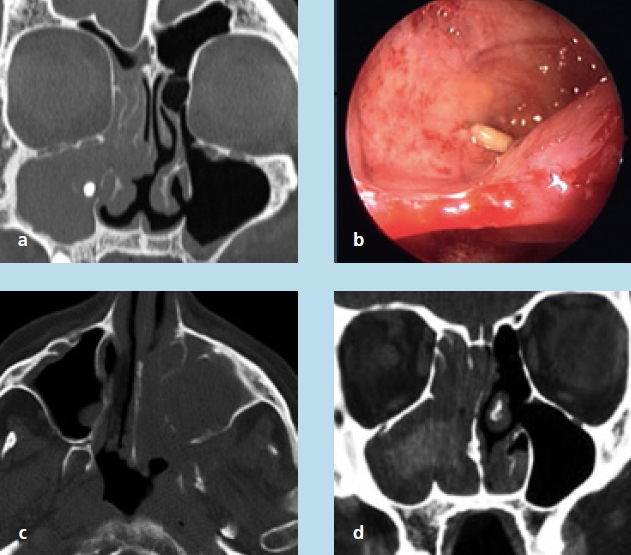

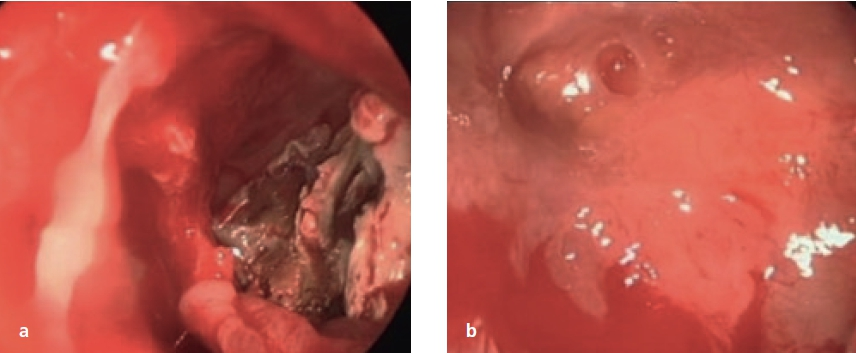

Eine kugelige homogene Verschattung in der Höhle wird im Rahmen der zahnmedizinischen und HNO-Behandlung häufig beobachtet (Abb. 5). Schmerz oder Druckgefühl werden in der Regel nicht angegeben. Bei diesen Retentionszysten handelt es sich oft um Zufallsbefunde, die bei bis zu 14% der Bevölkerung industrialisierter Länder gesehen wurden. Sie sind die Folge umschriebener intraepithelialer Sekretstörungen der Sinusschleimhaut und bedürfen im Falle klinischer Beschwerdefreiheit keiner Behandlung. Nur sehr große Zysten oder homogene Totalverschattungen sollten therapiert werden (Abb. 6). Häufig beklagen die Betroffenen ablaufende Nasensekrete mit unangenehmem Geruch und Geschmack. Im mittleren Nasengang sind endoskopisch eingedickte Sekretbefunde sichtbar (Abb. 7). Besondere Beachtung benötigen inhomogene Verschattungen mit gegebenenfalls sehr dichten Einschlüssen. Hier sind spezifische Infektionen (Pilzball), Tumoren oder Fremdkörper suspekt. Auch im Falle einer deutlichen Restbelüftung muss die Kieferhöhle exploriert und der Befund histologisch geklärt werden (Abb. 8a bis d). Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Kieferhöhlenerkrankungen dentaler Ursache

Geschätzt hat nur jeder 8. bis 10. Fall einer behandlungsbedürftigen Kieferhöhlenerkrankung eine dentoalveoläre Ursache. Dabei lassen sich 3 wesentliche Gründe auflisten:

- Pulpanekrosen, periapikale Veränderungen, periodontale Entzündungen und Mund-Antrum-Verbindungen nach oralchirurgischer Behandlung

- Überstopfte und in die Kieferhöhle verlagerte Wurzelkanal- Füllmaterialien

- Peri- oder postimplantologische Reaktionen durch eingebrachte Knochenaufbaumaterialien und verlagerte dentale Implantate

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

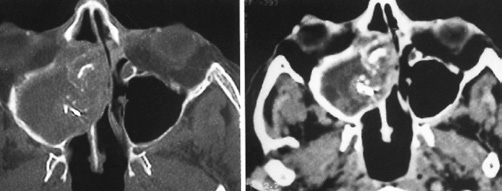

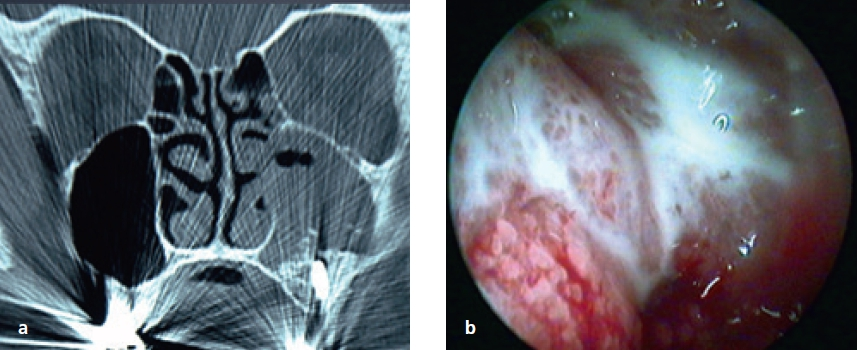

Bei anhaltender klinischer Symptomatik nach erfolgter Zahnbehandlung sollten gegebenenfalls eine rhinochirurgische Behandlung zur Verbesserung der maxillären Clearance und Entfernung des entzündlichen Débris aus der Höhle über einen erweiterten supraturbinalen Zugang eingeleitet werden. Kritisch sind überstopfte Füllmaterialien, da diese gehäuft zur Ausbildung von Pilzkugeln in der KH führen. Histologisch werden dabei überwiegend Pilzhyphen und typische Fruchtköpfe gefunden. Mikrobiologisch lassen sich meist Aspergillus-Stämme nachweisen. Charakteristisch ist die Kalzifizierung der Pilzhyphen, die bei einer Verdichtung kalkdichte Konkremente bilden und als Rhinolithen im CT oder DVT erkennbar werden (Abb. 10) [14]. Einer chirurgischen Sanierung durch vollständige Entfernung des Pilzmaterials über einen erweiterten endonasalen Zugangsweg ist hier der Vorrang einzuräumen [15]. Die Erfolgsrate nach diesen Behandlungen kann als sehr hoch eingeschätzt werden (Abb. 11a und b). Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

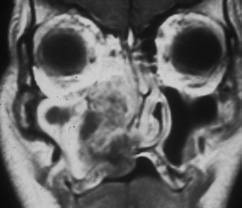

Von dieser Form der Pizerkrankung ist die allergische Pilzsinusitis (AFS, allergic fungal sinusitis) abzugrenzen [16]. Diese immunologische Erkrankung geht mit einer generalisierten NNH-Entzündung (Pansinusitis), Asthma und Polyposis einher (Abb. 12).

Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

- Erfassung der Anamnese in Bezug auf rhinologische Erkrankungen (bekannte CRS, typische klinische Symptome)

- suffiziente radiologische Diagnostik (Verschattung der KH?),

- schonende implantologische Technik mit Schonung der Kieferhöhlen- Schleimhaut, insbesondere beim Sinuslift optimierte Implantat-Platzierung

Bei erkennbaren entzündlichen Komplikationen kann durch eine zeitnahe rhinochirurgische Behandlung mit Entlastung des entzündeten Sinus eine Lockerung und ein möglicher Implantatverlust vermieden werden (Abb. 14a und b). Eine interdisziplinäre Abstimmung wird hier dringend angeraten [18–20]. Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

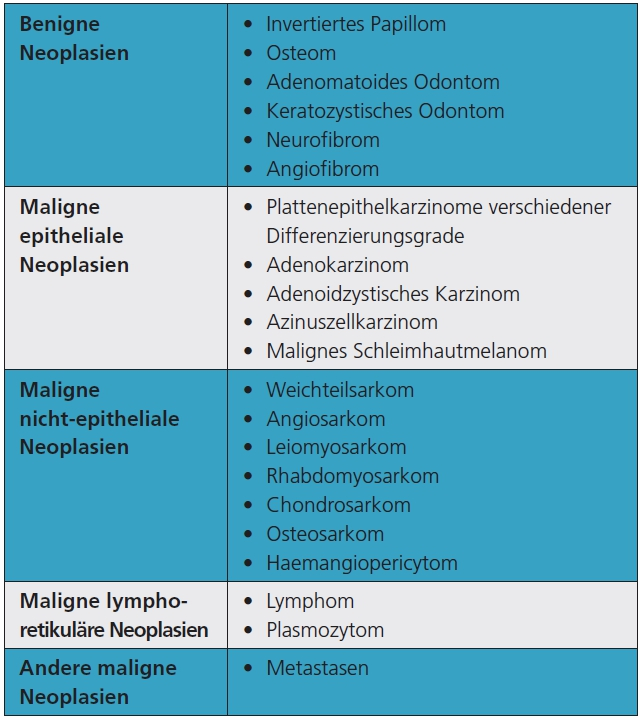

Tumorerkrankungen der Kieferhöhle und im perimaxillären Bereich

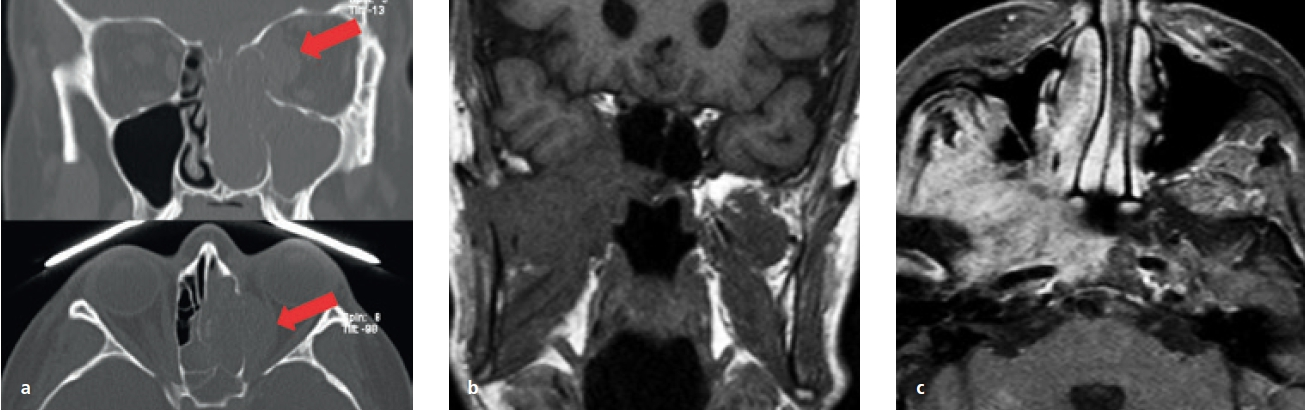

Eine Übersicht neoplastischer Formationen in der Kieferhöhle und auch in der unmittelbaren Umgebung ist in der Tabelle 3 zu sehen. In Bezug auf das Auftreten aller malignen Neubildungen sind sie vergleichsweise selten. Dennoch sind die malignen Erkrankungen der Kieferhöhle viel häufiger als die der anderen NNH [7,21–23). Im klinischen Alltag hat sich gezeigt, dass eine Früherkennung schwierig ist, da sich die Symptome nur wenig von der entzündlichen Symptomatik unterscheiden. Suspekt sind immer Formveränderungen der Kieferhöhlenwandungen und Okklusionsstörungen. Aber auch persistierende Schmerzen (Abb. 15a bis c) sollten als Warnsignal bewertet werden. Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke Prof. Dr. O. Kaschke

Prof. Dr. O. Kaschke

Ein bedeutendes diagnostisches Hilfsmittel ist die radiologische Untersuchung (siehe Tab. 2). Es ist deshalb zu erwägen, dass alle unklaren Befunde innerhalb und im Bereich der Kieferhöhle einer histologischen Analyse zugeführt werden. Der Rhinochirurg kann mit einer suffizienten endoskopischen Technik alle anatomischen Abschnitte der Kieferhöhle kontrollieren. Dabei ist zuweilen neben dem klassischen supraturbinalen Zugang über den mittleren Nasengang auch ein erweiterter Zugang im Bereich der medialen Kieferhöhlenwand erforderlich. Ebenso praktizierbar und für den Patienten ohne ausgeprägte Belastungen sind endoskopisch gestützte Techniken mit Zugang über den unteren Nasengang oder die Fossa canina. Im Falle der Bestätigung einer malignen Tumorerkrankung sind interdisziplinäre Behandlungskonzepte erforderlich, die in Tumorkonferenzen beraten und koordiniert werden.

Fazit

Die Behandlung der Kieferhöhle erfordert insbesondere bei entzündlichen Erkrankungen sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Auswahl des optimalen Therapieverlaufes eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Besondere Synergieeffekte lassen sich dabei aus der klinischen Erfahrung des Zahnmediziners wie auch des HNO-Arztes schöpfen. Bei prolongiertem und untypischem Krankheitsverlauf sind spezifische Entzündungsformen oder Neoplasien in und im Bereich der Kieferhöhle in die Differentialdiagnose einzubeziehen.

Der Beitrag erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Privat-Institut für Weiterbildung und Entwicklung in der HNO (www.imwe-berlin.de).

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.