|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Die Therapie parodontal kompromittierter Oberkiefermolaren ist anspruchsvoll. Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Prognose dieser Zähne [1 bis 4]. Anatomische Besonderheiten wie Furkationen, Wurzelproximitäten, Schmelzperlen und -zungen, Wurzelkonkavitäten, Einziehungen am Wurzelstamm oder interradikuläre Furchen fördern die Akkumulation von Plaque und erschweren dadurch die tägliche Mundhygiene und die professionelle parodontale Therapie [5,6].

Verschiedene zahnerhaltende Therapiemöglichkeiten sind beschrieben und werden in der täglichen Praxis mit unterschiedlichem Erfolg angewendet. Das Spektrum reicht von konservativen, nicht-chirurgischen Verfahren über resektive bis hin zu regenerativen chirurgischen Techniken. Allerdings hat das Interesse an diesen parodontologischen Maßnahmen in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Die Gründe hierfür sind einerseits entsprechende Komplikationen und Misserfolge der vielschichtigen oft interdisziplinären Therapie sowie eine zunehmende Präferenz dentaler Implantate als valide therapeutische Option. Die hohe Prävalenz peri-implantärer Erkrankungen bei Parodontitispatienten und die jüngsten Fortschritte in der parodontalen Diagnostik, auch basierend auf der dreidimensionalen Bildgebung, könnten nun aber zu einer Renaissance der traditionellen Parodontalchirurgie führen [7]. In dieser Übersicht werden die klinischen Herausforderungen in der Therapie furkationsbefallener Molaren im Oberkiefer beleuchtet und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Häufigkeit einer Furkationsbeteiligung im OK und Prognose dieser Zähne

Eine Untersuchung von Patienten/-innen mit Parodontitis unterschiedlichen Schweregrades zeigte, dass etwa 50% der Oberkiefermolaren mindestens eine Region mit fortgeschrittenem Furkationsbefall (FB) Grad II oder III aufwiesen [8]. Bei den Personengruppen mit generalisierter fortgeschrittener Parodontitis lag die Prävalenz sogar bei 90% [9]. In einer retrospektiven Studie unter Einschluss von Patienten/-innen unterschiedlicher parodontaler Krankheitsbilder wurden bei Molaren im Oberkiefer häufiger Furkationsdefekte diagnostiziert als im Unterkiefer (72 versus 50%) [10]. Oberkiefermolaren mit interradikulärem Attachmentverlust haben ein erhöhtes Risiko für eine Progredienz des Attachmentverlustes und demnach eine eingeschränkte Langzeitprognose. Unter parodontal vorgeschädigten Zähnen gehen Oberkiefermolaren am häufigsten verloren [1,11].

Mehrere Parameter beeinflussen die Prognose furkationsbefallener Zähne:

- zahnbezogene Faktoren wie Grad der Furkationsbeteiligung, insbesondere FB Grad III [3,10] und der vorhandene Knochenverlust zu Beginn der Parodontaltherapie [10,42],

- dentitionsbezogene Faktoren wie die Anzahl fehlender Molaren [10],

- patientenbezogene Faktoren wie Schwierigkeiten bei der täglichen Mundhygiene oder Rauchgewohnheiten [10 bis 12],

- die angewandte Therapieform [1].

So wiesen furkationsbefallene Molaren 2 Jahre nach verschiedenen nicht-chirurgischen und chirurgischen Therapien einen weiteren Attachmentverlust im Furkationsbereich auf. Im Gegensatz zu konventionellen Behandlungsmethoden zeigten Molaren nach bestimmten parodontalchirurgischen Eingriffen jedoch bessere Ergebnisse mit einer geringeren Verlustrate [13].

Zur Verfügung stehende diagnostische Verfahren

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerEine genaue Diagnose des FB ist für die Entscheidungsfindung und die synoptische Behandlungsplanung unerlässlich, vor allem dann, wenn weitergehende therapeutische Maßnahmen zu diskutieren oder angedacht sind. Die Furkationsdiagnostik beinhaltet die Einschätzung des horizontalen und vertikalen Attachmentverlustes, die Beurteilung des verbliebenden inter- und periradikulären Knochens aller Wurzeln, die Analyse der Wurzelmorphologie bezüglich der Ausdehnung des Wurzelstamms und der Wurzellänge sowie den Grad der Wurzelspreizung (Abb. 1).

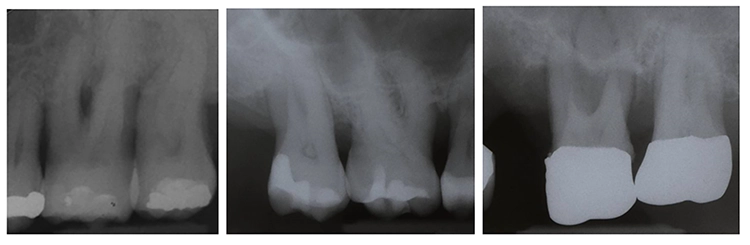

Sind diese morphologischen Details präoperativ nicht bekannt, können während eines parodontalchirurgischen Eingriffs unvorhergesehene Situationen eintreten, die ggf. eine Änderung des Behandlungsplans nach sich ziehen. Die konventionelle Diagnostik basiert traditionell auf klinisch-parodontologischen und zweidimensionalen radiologischen Befunden. Sie umfasst die parodontalen Sondierungstiefen (ST), das Ausmaß des bereits verloren gegangenen Attachments (vertikaler [PAL-V] und horizontaler Attachmentlevel [PAL-H]), die Blutung auf Sondieren (BAS) und standardisierte periapikale Röntgenbilder [13].

Klinische Diagnostik

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerDer Furkationsbefall wird klinisch an jeweils 3 Stellen (bukkal, mesiopalatinal und distopalatinal) der Oberkiefermolaren gemessen. Dazu wird eine speziell gekrümmte, skalierte Sonde verwendet (z.B. Nabers-Sonde; PQ2N, HU-Friedy), die in 2- oder 3-mm-Schritten markiert ist (Abb. 2) [14,15]. Die mesiale Furkation ist aufgrund der größeren bukkolingualen Ausdehnung der mesiobukkalen Wurzel leichter von palatinal her sondierbar. Der distale Furkationseingang liegt zumeist in der Mitte der distalen Zahnfläche und wird entweder von bukkal oder palatinal sondiert [16].

Die meisten Klassifikationen der Furkationsbeteiligung beschreiben den Schweregrad in Relation zum horizontalen Attachmentverlust. Die Einteilung nach Hamp et al. wurde vor kurzem durch eine Subklassifikation des Furkationsgrades II modifiziert [14,18]. Der zusätzliche Furkationsgrad II–III ermöglicht eine Differenzierung des horizontalen Attachmentverlustes von mehr als 6 mm ohne sondierbare Durchgängigkeit (Tab. 1).

Einteilung des Furkationsgrades

| Grad 0: | Furkationseingang nicht detektierbar |

| Grad I: | horizontaler Verlust an parodontalem Stützgewebe ≤ 3 mm |

| Grad II: | horizontaler Attachmentverlust > 3 mm, aber ≤ 6 mm |

| Grad II–III: | horizontaler Attachmentverlust > 6 mm, aber keine nachweisbare Durchgängigkeit |

| Grad III: | vollständig durchgängige Furkation |

Die Unterscheidung von Furkationsbefall Grad II [14] in 2 Unterkategorien (horizontaler Attachmentverlust > 3 bis 6 mm und > 6 mm, aber nicht durchgängig) ist hilfreich für die Beurteilung, ob die bukkale Furkation eines Oberkiefermolaren mit Grad-IIFurkationsbeteiligung beispielsweise für regenerative Verfahren geeignet ist oder nicht. Ein horizontaler Attachmentverlust ≥ 5 mm ist ein ungünstiger Einflussfaktor für den Erfolg der Regeneration [19]. Furkationsbeteiligung Grad III bedeutet, dass die Furkation durchgängig ist. Dies impliziert jedoch nicht zwangsläufig, dass sich die Sonde unbedingt so in einen Furkationseingang schieben lässt, dass sie am gegenüberliegenden Furkationseingang wieder sichtbar wird. Insbesondere bei den approximal gelegenen Furkationseingängen lässt sich auch bei durchgängigen Furkationen die Furkationssonde nicht immer komplett durch den Furkationskanal schieben [20].

Wenn 2 gegenüberliegende Furkationseingänge sondiert werden und jeweils einen Grad II oder II–III aufweisen, ist die Breite des betreffenden Zahnes auf Höhe der Furkation zu berücksichtigen und in die diagnostischen Überlegungen mit einzubeziehen. Wenn sich die horizontalen Attachmentverluste (PAL-H), die an 2 gegenüber liegenden Furkationseingängen gemessen werden, zu einem Wert addieren, der gleich oder größer ist als die Breite des Zahnes auf Höhe der Furkation, ist diese als durchgängig zu bewerten, auch wenn sich die Furkationssonde nicht komplett bis zum gegenüberliegenden Furkationseingang schieben lässt [20].

In vielen Fällen ist jedoch eine genaue klinische Analyse der Furkationsbeteiligung aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit, morphologischer Besonderheiten und/oder Messfehlern sehr schwierig oder gar unmöglich. In der einschlägigen Literatur wird mitunter diskutiert, inwiefern man die Furkationsbeteiligung an Oberkiefermolaren auf der Basis klinischer Messungen überhaupt abschätzen kann. Während Eickholz [21] sowie Eickholz und Kim [22] unter Verwendung einer Nabers-Sonde nur geringfügige Unterschiede zwischen klinischen und intraoperativen Furkationsbefunden aufzeigten, dokumentierten Mealey et al. [23] eine deutliche Unterschätzung der klinisch gemessenen vertikalen und horizontalen Furkationsdefekte [21 bis 23].

Ein gezieltes Aufsuchen der knöchernen Defektgrenzen unter Lokalanästhesie, ein sogenanntes „bone sounding“, verbesserte jedoch die Genauigkeit der klinischen Furkationsdiagnostik im Vergleich zum Goldstandard der intraoperativen Evaluationen [23]. Zappa et al. [24] zeigten anhand intraoperativ erhobener Messungen und mit Hilfe spezieller Silikonabformungen, dass 27% der tatsächlichen Grad-III-Furkationen zuvor klinisch unterschätzt wurden, während 18 bis 21% der Grad I und 21% des FB Grad II klinisch überschätzt worden waren [24]. Die Unterschiede zwischen den klinischen und den intraoperativen Befunden betrugen teilweise bis zu 9 mm, was die Aussagekraft der klinischen Furkationsmessungen zumindest in Frage stellt [23].

Zweidimensionale radiologische Diagnostik mit periapikalen Röntgenbildern

Die Furkationsdiagnostik anhand von Röntgenbildern ist problematisch, da radiologisch nur mineralisierte Knochenstrukturen dargestellt werden können und eine Transluzenz auch als Folge einer geringen Knochendichte auftreten kann. Zudem verläuft der Furkationskanal zwischen mesio- und distopalatinalem Furkationseingang in der Filmebene senkrecht zum Zentralstrahl und kann von der palatinalen Wurzel überlagert sein [17]. Auf periapikalen Röntgenbildern von Oberkiefermolaren ist bei FB häufig eine kleine, dreieckige radiologische Transluzenz an der mesialen oder distalen Wurzel, der sogenannte „Furkationspfeil“, zu finden [25] (Abb. 3a bis c). Eine solche radiologische Struktur war bei fortgeschrittenem Furkationsbefall signifikant häufiger zu finden als bei unbeteiligten Furkationen, jedoch wiesen etwa die Hälfte der Grad-II- oder III-Furkationsdefekte keinen solchen Furkationspfeil auf [26]. Bei der klinischen Messung des FB wird hingegen auch das bindegewebige Attachment beurteilt, sodass das Stoppen der Sonde im Bindegewebe trotz Knochenverlust nicht unbedingt ein „falsch negatives“ Ergebnis ist.

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerDie Limitationen der radiologischen Furkationsdiagnostik beruhen größtenteils auf Variationen der Wurzelform, einer Überlagerung der palatinalen Wurzel, der Dicke des Alveolarknochens oder anderen morphologischen Faktoren [25,28]. Demnach ist eine zuverlässige Furkationsdiagnostik, die nur auf Röntgenbildern basiert, nicht möglich [17]. Das klinische Sondieren der Furkationen ist nach wie vor erforderlich, um das Vorhandensein und den Schweregrad des FB zu diagnostizieren [16].

Zur Verlaufskontrolle des interradikulären Knochens von Molaren, beispielsweise nach chirurgischen Eingriffen mit zusätzlichen regenerativen Maßnahmen, eignet sich die digitale Subtraktionsradiographie (DSR) [29 bis 32]. Dabei werden 2 konsekutiv hergestellte Röntgenbilder (z.B. vor Therapie und 6 Monate postoperativ) des gleichen Zahnes so überlagert, dass alle entsprechenden Strukturen exakt übereinander liegen und so verglichen werden können. Die DSR stellt allerdings hohe Anforderungen an die Standardisierung der Projektionsgeometrie. Deshalb hat diese Technik bisher keine breite klinische Anwendung gefunden, sondern wurde praktisch ausschließlich in wissenschaftlichen Studien eingesetzt.

Dreidimensionale radiologische Diagnostik

Unzureichende Informationen bezüglich des noch vorhandenen Attachments und des interradikulären Knochens können zu inadäquaten Therapieentscheidungen führen, z.B. darüber, ob der Zahn überhaupt noch zu erhalten ist oder welche Wurzel(n) eines betroffenen Molaren zu entfernen sind. Die intraoperative Änderung des Behandlungsplans nach Beurteilung des Furkationdefektes unter direkter Sicht ist eine unangenehme Folge dieser Unzulänglichkeit. Dreidimensionale diagnostische Verfahren mit hochauflösender Computertomographie werden in der Parodontologie seit über 20 Jahren angewendet. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine CT-basierte Identifikation und Klassifizierung des FB der makroskopischen Evaluation in vitro gleichwertig ist [33]. Wesentliche Nachteile dieser CT-Technik sind neben den Kosten die große Strahlenbelastung, insbesondere von sensiblen Organen im Schädelbereich, wie der Augenlinse und der Schilddrüse.

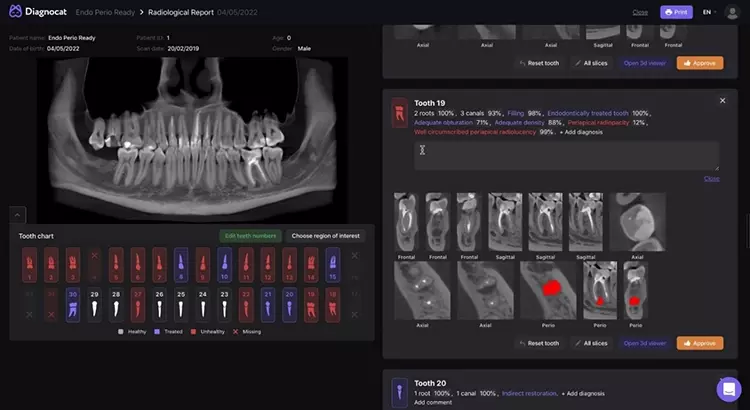

In den letzten Jahren wurde mit der sogenannten „dental cone-beam computed tomography“ (CBCT, digitale Volumentomographie DVT) eine gute Bildqualität bei gleichzeitig geringerer Strahlenbelastung im Vergleich zu konventionellen CT-Geräten erreicht [34,35]. Bei der Gegenüberstellung verschiedener radiologischer Techniken (periapikale Röntgenbilder, Panoramaschichtaufnahmen, CT und DVT) mit den entsprechenden histologischen Präparaten zeigte sich, dass die Beurteilung des FB in bukkolingualer Richtung auf den intraoralen Röntgenaufnahmen limitiert war, während sich die DVT durch eine höhere Bildqualität (Kontrast, Helligkeit, Verzerrung, Klarheit der Knochenstrukturen und Fokus) auszeichnete [36]. Darüber hinaus scheint die DVT zur Beurteilung von Furkationsbeteiligungen und kraterförmigen Defekten besser geeignet zu sein, während periapikale Röntgenbilder hinsichtlich des Kontrasts, der Darstellung der Knochenqualität und der Abgrenzung der Lamina dura in älteren Studien vorteilhaftere Ergebnisse erzielten [37].

In-vitro-Studien zeigten eine gute Genauigkeit der DVT bei linearen und volumetrischen Messungen von Knochendefekten [38,39]. Das diagnostische Potenzial der DVT für die Behandlungsplanung furkationsbefallener Oberkiefermolaren wurde erstmalig 2009 in einem klinischen Setting evaluiert [18]. Die Beurteilung des Schweregrades des FB basierte zunächst auf konventioneller Diagnostik, bestehend aus klinischen Messungen und periapikalen Röntgenbildern.

Die Befunde wurden in der DVT in 27% der untersuchten Furkationen bestätigt, während 29% klinisch überschätzt und 44% klinisch unterschätzt worden waren. Fast 2 Drittel der klinischen Grad-II-Furkationen und die Mehrheit der Furkationsgrade II–III wiesen im DVT einen Furkationsgrad III auf. Alle klinisch geprüften Grad-III-Furkationen wurden in der DVT als durchgängige Läsionen bestätigt. In einem 2. Schritt wurden die DVT-Befunde mit intraoperativ erhobenen Daten verglichen. Insgesamt wurden 84% der im DVT erhobenen Furkationsbefunde intraoperativ bestätigt. Während 14,7% unterschätzt wurden (DVT < intraoperativer Wert), kam es in nur 1,3% der Fälle zu einer Überschätzung im Vergleich zum intraoperativen Befund [40].

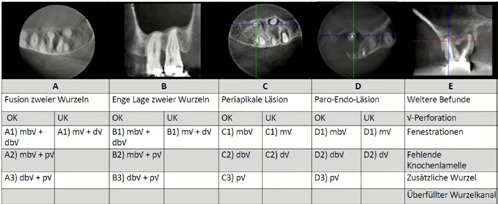

Die DVT-Analysen lieferten darüber hinaus zahlreiche weitere Befunde, die für die Therapieplanung relevant waren (Tabelle 2). Die Autoren zeigten zudem, dass diese DVT-Befunde die prächirurgische Entscheidungsfindung im Oberkiefer-Seitenzahngebiet offenbar klinisch relevant beeinflussen können [18]. Hochstehende Evidenz zur Aussagekraft der DVT bei Molaren Mittlerweile ist einige Zeit ins Land gegangen und verschiedene Arbeitsgruppen haben zur DVT-gestützten Diagnostik in der Parodontologie gearbeitet. Eine aktualisierte systematische Übersichtsarbeit liegt zur Thematik vor [41].

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerIn diesem systematischen Review lieferten 11 von insgesamt 19 eingeschlossenen Studien Daten zur Furkationsdiagnostik bzw. zur DVT-basierten Entscheidungsfindung. Die Patientenzahlen variierten zwischen 11 und 83 Individuen. Die Anzahl der untersuchten Zähne betrug zwischen 20 bis 85 Zähnen. Insgesamt wurden 70 erste und 56 zweite Oberkiefermolaren sowie 27 erste, 26 zweite und 2 dritte Unterkiefermolaren bzw. 1.006 Furkationseingänge untersucht.

In 8 Studien zeigten diese Zähne mehrheitlich Furkationsgrad II oder III und in 2 Studien überwiegend Furkationsgrad 0 oder I. In 7 Studien wurden die DVT-Befunde mit den klinischen Befunden in Form von Furkationsgraden/-tiefen verglichen. In einer Studie wurden zusätzlich periapikale Röntgenbilder ausgewertet, 3 Studien haben intraoperative Messungen erhoben. In einer Studie wurden sowohl klinische als auch intraoperative Untersuchungen durchgeführt. DVT im Vergleich zu klinischen und/oder zweidimensionalen radiologischen Messungen Bei Oberkiefermolaren wurden 18 bis 27% der klinischen Befunde in der DVT bestätigt, während 29 bis 58% überschätzt (FB in DVT < FB klinisch) und 19 bis 46% unterschätzt wurden (FB in DVT > FB klinisch).

Ein klinischer Furkationsgrad III wurde in allen Fällen in der DVT bestätigt, während die Übereinstimmung bei Furkationsgrad I oder II zwischen 0 und 29% lag. Bei Unterkiefermolaren wurden 23 bis 84% der klinischen Befunde in der DVT bestätigt, während 0 bis 58% überschätzt (FB in DVT < FB klinisch) und 16 bis 20% unterschätzt wurden (FB in DVT > FB klinisch). In einer Studie wurden die Daten von Ober- und Unterkiefermolaren gepoolt und bei 60% eine Übereinstimmung der DVT mit den klinischen Befunden dokumentiert.

DVT im Vergleich zu intraoperativen Messungen

Bei Oberkiefermolaren wurden 82 bis 84% der Befunde in der DVT intraoperativ bestätigt. Die Übereinstimmung war bei Zähnen mit Furkationsgrad I bis III hoch (98 bis 100%) und bei Zähnen mit Furkationsgrad 0 niedriger (31%). In 3 Studien wurde der FB als kontinuierlicher Parameter gemessen. 2 Studien zeigten dabei eine Übereinstimmung zwischen der DVT und den intraoperativen Befunden, während in einer Studie eine Unterschätzung durch die DVT beobachtet wurde.

Potenzieller Nutzen der DVT

In einer Studie wurden Therapieempfehlungen für Oberkiefermolaren verglichen, die auf klinischen Untersuchungen und periapikalen Röntgenbildern mit und ohne zusätzliche DVT-Bildgebung basierten. Während eine DVT eine präzise präoperative Planung mit eindeutiger Therapieempfehlung ermöglichte, gab es ohne DVT meist mehr als eine Behandlungsoption für einen entsprechenden Zahn.

Die Diskrepanz zwischen den DVT-basierten und den klinischen Therapieansätzen lag zwischen 59 und 82% [18]. Eine Kosten-Nutzen-Analyse hat finanzielle und zeitliche Vorteile bei Anfertigung einer zusätzlichen DVT gezeigt, wenn invasivere, d.h. resektive Verfahren mit vorheriger Wurzelkanalbehandlung gewählt wurden. Bei den zweiten Oberkiefermolaren waren die Vorteile der DVT im Vergleich zu ersten Oberkiefermolaren deutlicher ausgeprägt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass überzeugende Evidenz für die Genauigkeit und den Nutzen der DVT bei der Untersuchung von FB-Molaren besteht. Wichtig ist dennoch festzuhalten, dass eine DVT im Vergleich zu konventionellen zahnärztlichen Röntgenbildern, wie periapikalen Röntgenbildern und Panoramaschichtaufnahmen, eine höhere Strahlenbelastung darstellt. Demzufolge sind in jedem Einzelfall eine genaue Indikationsstellung mit hoher therapeutischer Relevanz sowie adäquate technische Einstellungsparameter wie z.B. ein möglichst kleines Bestrahlungsfenster FoV (field of view) nötig, um nicht noch zu einer unnötigen Erhöhung der Strahlendosis beizutragen.

Systematische Parodontalbehandlung

Die systematische Parodontalbehandlung beginnt, entsprechend den aktuellen Leitlinien, zunächst mit der Stufe 1. Das bedeutet, nach einer gründlichen klinischen und radiologischen Untersuchung und einer entsprechenden Diagnosestellung erfolgen die vorläufige Behandlungsplanung sowie eine eingehende Aufklärung des Patienten über seine Erkrankung (sogenannte Fallpräsentation) [42]. Diese erste Behandlungsphase, ehemals auch parodontale Vorbehandlung genannt, dient der Erfassung, Dokumentation und Kontrolle etwaiger Risikofaktoren.

Sie umfasst daher schwerpunktmäßig die adäquate Instruktion zu einer effektiven, individuellen Mundhygiene und das Entfernen des supragingivalen Biofilms (Plaque) und Zahnsteins. Falls erforderlich, beinhaltet sie auch die Extraktion prognostisch hoffnungsloser Zähne, odontoplastische Maßnahmen z.B. zur Entfernung von Schmelzperlen im Furkationsbereich, provisorische Restaurationen, endodontische Behandlungen, die Rücksprache mit den Hausärzten des Patienten oder die professionelle Unterstützung bei der Tabakentwöhnung [43].

Eine Schienung mobiler Zähne wird dann erforderlich, wenn erhöhte Zahnbeweglichkeiten den Patientenkomfort oder die Kaufunktion beeinträchtigen. Ist diese Behandlungsphase abgeschlossen, folgt in Stufe 2 die systematische subgingivale Instrumentierung der erkrankten Parodontien, quadranten- oder seitenweise, in wöchentlichem Abstand oder im Sinne eines Full-Mouth-Scalings innerhalb von 24 Stunden. Üblicherweise ist eine Lokalanästhesie notwendig, um ein gründliches Debridement gewährleisten zu können.

Nach einer ersten Heilungsphase von 8 bis 12 Wochen erfolgt vielfach eine erste Reevaluation der parodontalen Befunde gegebenenfalls mit erneuter Erhebung der klinischen Parameter (Sondierungstiefe [ST], Bluten auf Sondieren [BAS]), um die Heilung sowie weiteren Therapiebedarf erfassen zu können. Üblicherweise erfolgt dann bei der 2. Reevaluation nach wiederum 8 bis 12 Wochen, d.h., das subgingivale Debridement ist jetzt etwa ein halbes Jahr her, eine vollständige Dokumentation der parodontalen Befunde, um weiteren Behandlungsbedarf zu identifizieren.

Solange sich hier „geschlossene Zahnfleischtaschen“ mit Sondierungstiefen ≤ 4 mm, FB Grad 0 oder I und keine Blutung (BAS) zeigen, ist ein minimalinvasives supra- und subgingivales Biofilmmanagement indiziert. Die Patienten werden in ein strukturiertes Nachsorgeprogramm zur Aufrechterhaltung stabiler parodontaler Verhältnisse (UPT), mit je nach individuellem parodontalen Risiko entsprechenden Intervallen, aufgenommen [44,45].

Stellen mit persistierenden oder rezidivierenden ST ≥ 5 mm sollten primär zunächst nichtchirurgisch nachbehandelt werden. Stellen mit verbleibenden ST von ≥ 6 mm und/oder fortgeschrittenem Furkationsbefall stellen eine unvollständige parodontale Therapie dar. Es sind daher weitergehende Maßnahmen, in aller Regel eine parodontalchirurgische Therapie, zu erwägen, um einen weiteren Attachmentverlust oder sogar einen Zahnverlust während der Erhaltungsphase zu verhindern [46].

Insbesondere Molaren sprechen auf eine konservative, nicht-chirurgische Parodontaltherapie schlechter an als einwurzelige Zähne [47,48], sodass bei verbleibenden erhöhten Sondierungstiefen oder Furkationsbefall Grad II und/oder III, welche der persönlichen Mundhygiene des Patienten nicht zugänglich sind, ein chirurgisches Vorgehen indiziert ist. D.h., jegliche Form der parodontalchirurgischen Intervention sollte in aller Regel erst dann geplant werden, wenn die systematische Parodontalbehandlung die Stufen 1 und 2 durchlaufen und eine kritische Reevaluation der klinischen Parameter einer parodontalen Entzündung nach einer entsprechenden Zeit der Wundheilung erfolgt sind.

Parodontalchirurgische Optionen bei Molaren

Für die weiterführende Therapie parodontal stark kompromittierter Molaren stehen verschiedene Optionen, die im individuellen Fall kritisch gegeneinander abzuwägen sind, zur Verfügung. Die Regeneration aller durch Parodontitis verloren gegangenen Gewebe wäre auch bei Molaren das ultimative Therapieziel.

Der Wiederaufbau der parodontalen Gewebe kann grundsätzlich durch gesteuerte Geweberegeneration (Guided Tissue Regeneration, GTR) unter Verwendung von resorbierbaren oder nichtresorbierbaren Membranen oder durch die Applikation von Schmelzmatrixproteinen angegangen werden [49 bis 53]. Bei furkationsbefallenen Oberkiefermolaren führen diese techniksensitiven Verfahren jedoch nur bedingt und unter Voraussetzung bestimmter Faktoren zu Verbesserungen der klinischen Situation [50].

Die erfolgreiche regenerative Therapie eines FB Grad III wurde bisher noch nicht beschrieben. Darüber hinaus beschränken sich die aktuellen Therapieempfehlungen auf der Basis systematischer Übersichtsarbeiten in erster Linie auf bukkale Furkationen im Oberkiefer sowie auf bukkale und linguale Furkationseingänge im Unterkiefer [54]. Für den entsprechenden chirurgischen Wundverschluss ist ferner das approximale Knochenniveau im Verhältnis zum Dach der Furkation von zentraler Bedeutung; es sollte darüber liegen.

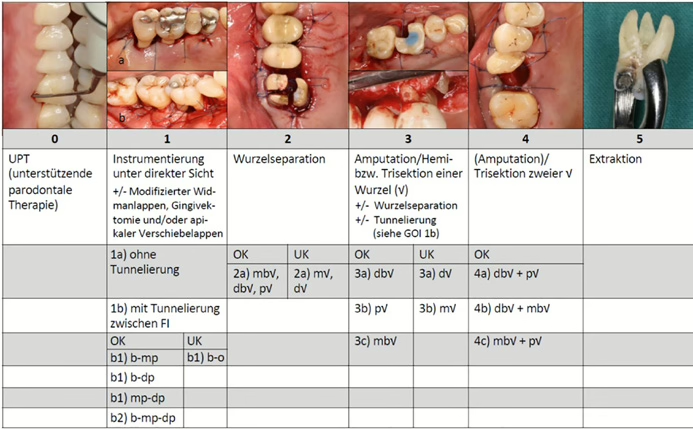

Nach aktuellem Stand bedeutet das, dass für viele klinische Situationen regenerative Verfahren eher nicht indiziert sind und daher auf traditionelle parodontalchirurgische Techniken zurückgegriffen werden muss. Ein wesentliches Ziel besteht dabei darin, den entsprechenden Molar nicht unnötig noch weiter zu schwächen, sondern so viel parodontales Attachment wie möglich zu erhalten. Für diese Verfahren wurde eine Graduierung der Invasivität des chirurgischen Vorgehens als Orientierungshilfe vorgeschlagen [18] (Tabelle 3).

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerKlinische Überlegungen zur Graduierung der Invasivität nichtresektiver und resektiver Therapiemöglichkeiten und deren Indikationsbereiche:

1. Grad-I-Furkationsdefekte können oft ohne einen chirurgischen Zugang durch eine geschlossene Instrumentierung im Rahmen der ersten Behandlungsphase oder während der UPT erfolgreich therapiert werden.

2. Eine subgingivale Instrumentierung unter direkter Sicht (Open Flap Debridement, offene Kürettage, Zugangslappen, Access-Flap) erhöht die Effektivität dieser Therapie und kann gegebenenfalls auch mit einer Gingivektomie, einem apikalen Verschiebelappen (Apically Repositioned Flap), einer Odontoplastik zur besseren Erreichbarkeit der Furkation oder einer Osteotomie kombiniert werden. Die Schnittführung hängt dabei unter anderem von der Breite der keratinisierten Gingiva ab. Es ist das Ziel, die „parodontale Tasche“ zu reduzieren oder zu eliminieren und dabei ein ausreichend breites Band (etwa 2 bis 3 mm) keratinisierter Gingiva zu erhalten [55,56].

3. Bei fortgeschrittenem horizontalem Furkationsbefall kann eine Tunnelierung zwischen allen 3 Wurzeln in Erwägung gezogen werden. Diese Verfahren sind bei Oberkiefermolaren jedoch limitiert, da zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein sollten [55,57]:

– Zugänglichkeit aller Furkationseingänge,

– ausreichende Wurzelspreizung mit weitem Furkationseingang,

– kurzer Wurzelstamm mit einem hohen Furkationseingang und ausreichend langen Wurzeln,

– der Patient sollte ein geringes Kariesrisiko aufweisen und manuell sowie visuell in der Lage sein, die Furkation mit Interdentalraumbürstchen und der alternierenden Applikation von Fluorid- und Chlorhexidingelen adäquat zu reinigen (Abb. 4a und b) [58].

4. Als Alternative zur Tunnelierung kann die Separation der Wurzeln im Sinne einer Prämolarisierung indiziert sein. Dieses Vorgehen ist insbesondere bei wurzelkanalbehandelten Zähnen mit großem Zahnhartsubstanzverlust anzuwenden, wenn infolge reduzierter koronaler Zahnhartsubstanz eine Kronenversorgung erforderlich wird oder wenn diese Molaren eine enge Lagebeziehung zwischen Pulpakammerboden und Furkationsdach aufweisen [59–61].

5. Ist das parodontale Attachment an einer oder an 2 der 3 Wurzeln stark reduziert, wird möglicherweise die Entfernung der betroffenen Wurzel/n erforderlich. Je nach Ausmaß der Zahnhartsubstanz-Zerstörung und der resultierenden Form und Kontur des Molaren ist eine Wurzelamputation oder eine Trisektion indiziert (Abb. 5 bis 10).

Im Rahmen der Wurzelamputation bleibt die klinische Krone erhalten und nur die betroffene Wurzel wird entfernt. Bei einer Trisektion wird die betroffene Wurzel zusammen mit dem dazugehörigen Kronenanteil reseziert. Die mesiobukkale Wurzel mit einer durchschnittlichen Wurzeloberfläche von 118 mm² hat zumeist die größte Attachmentfläche und damit eine höhere strategische Wertigkeit als die palatinale (115 mm²) oder die distobukkale Wurzel (91 mm²) [5,62,63]. Die distobukkale Wurzel des ersten Oberkiefermolaren wird am häufigsten amputiert, meist aufgrund fortageschrittenen Attachmentverlustes mit Beteiligung der distalen Furkation. Ursächlich sind hierfür eine häufig erschwerte Zugänglichkeit für adäquate Mundhygienemaßnahmen sowie eine oft enge Lagebeziehung und Abgrenzung durch ein dünnes interdentales Knochenseptum zur mesiobukkalen Wurzel des 2. Oberkiefermolaren [64].

Das Separieren oder Resezieren einzelner Wurzeln setzt die vorgängige Wurzelkanalbehandlung zumindest bei den zu erhaltenen Wurzelkanälen voraus.

Die Wurzelkanalbehandlungen sollten idealerweise vor dem chirurgischen Eingriff abgeschlossen sein, um eine intraoperative Infektion des endodontischen Systems zu verhindern und den Erfolg der endodontischen Obturation sichergestellt zu haben [60].

Der koronale Verschluss der zu resezierenden Wurzel(n) sollte mit einem farbigen Komposit (z.B. Multicore blau, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) erfolgen, welches während der Operation leicht aufzufinden ist. Ein solches Vorgehen stellt jedoch eine hohe zeitliche und finanzielle Belastung dar und erfordert daher oft zusätzliche diagnostische Abklärungen. Die DVT ermöglicht hier eine detaillierte präoperative Planung hinsichtlich der erforderlichen resektiven Maßnahmen und der Festlegung der zu erhaltenen Wurzeln [18].

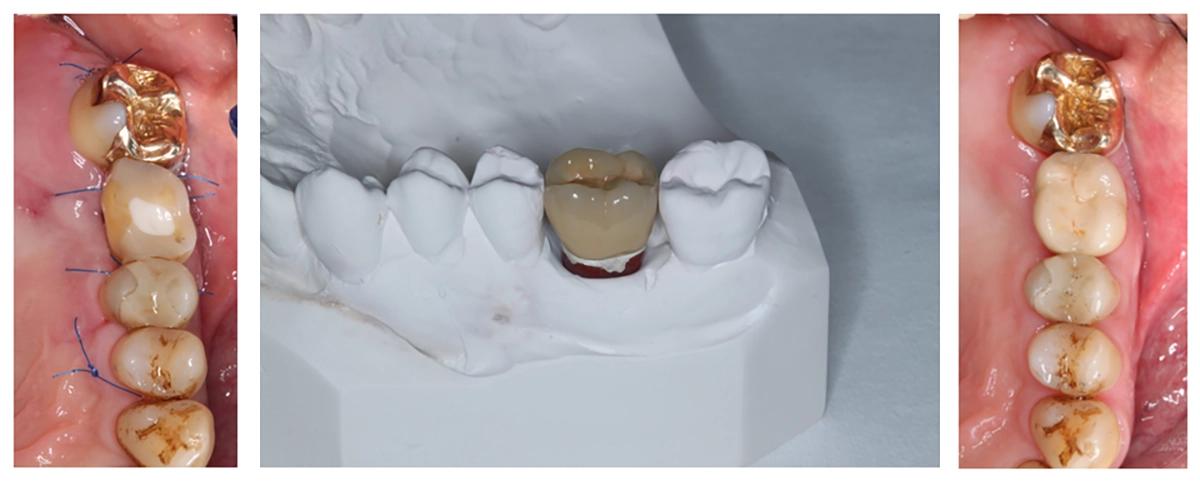

Nach einer Wurzelamputation/Trisektion werden freiliegende Dentinflächen vorzugsweise mit Komposit abgedeckt. Während die Amputation einer einzelnen Wurzel nicht zwangsläufig die Kronenmorphologie beeinflusst, erfordern Trisektionen mit Entfernung des dazugehörigen Kronenanteils sowie Wurzelseparierungen (meist) eine anschließende Kronenversorgung. In Abhängigkeit vom verbleibenden Umfang der koronalen Zahnhartsubstanz ist eventuell die Verwendung eines Stiftes indiziert, um den Stumpfaufbau retentiv zu verankern und zu stabilisieren [65].

6. Sind die zuvor genannten Optionen aufgrund parodontaler, endodontischer, prothetischer oder auch medizinischer Abwägungen in der gegebenen Situation nicht oder nicht mehr indiziert, verbleibt noch die Extraktion des betreffenden Molaren. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig ein prothetischer Behandlungsbedarf. Das Konzept der verkürzten Zahnreihe stellt bei vorhandener stabiler Prämolarenokklusion eine valable Versorgungsalternative dar [66]. Soll oder muss der Oberkiefermolar zur Aufrechterhaltung von Funktion und Ästhetik jedoch ersetzt werden, ist zu berücksichtigen, dass das für eine Implantation notwendige Knochenangebot im Oberkiefer-Seitenzahngebiet bei Parodontitispatienten oft nur noch sehr eingeschränkt ist.

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerFallbeispiel

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

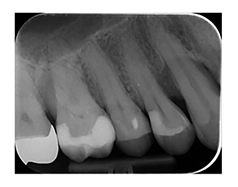

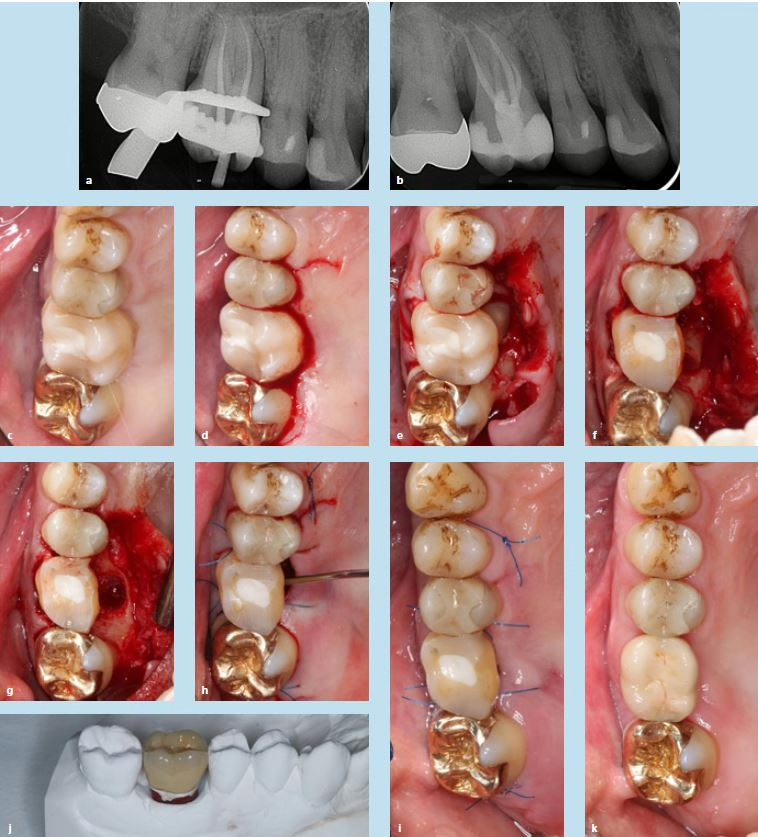

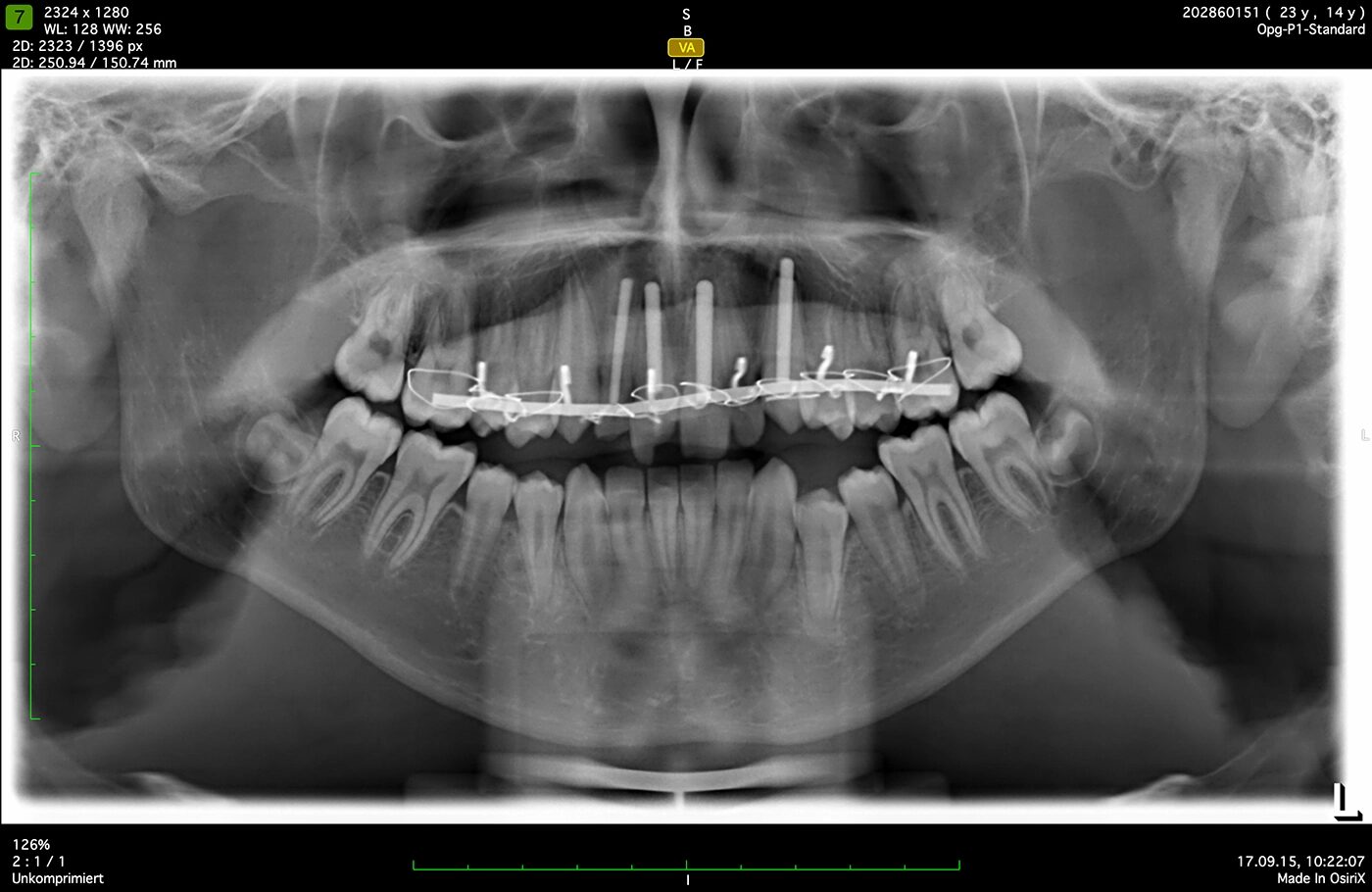

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerEin 57-jähriger Patient wurde aufgrund rezidivierender Beschwerden im rechten Oberkiefer-Seitenzahngebiet zur weiteren Therapie an die Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie an der Universität Basel überwiesen. Nach eingehender klinisch-radiologischer Diagnostik (Abb. 5a, bis c und 6) und Klassifikation, zum damaligen Zeitpunkt noch chronische Parodontitis, erfolgte eine systematische nichtchirurgische parodontale Therapie. Trotz einer deutlichen Reduktion parodontaler Entzündungszeichen verblieben an Zahn 16 erhöhte residuelle Sondierungstiefen und ein fortgeschrittener Furkationsbefall.

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

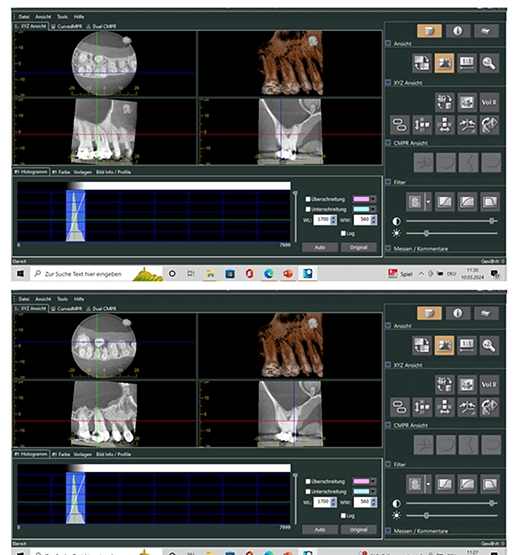

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerZur weiteren diagnostischen Abklärung und Planung einer etwaigen weiteren Therapie wurde eine dreidimensionale Darstellung mittels eines DVTs des Zahnes 16 vorgenommen (Abb. 7a und b). Es imponiert ein deutlicher vertikaler Knochendefekt bis in das apikale Wurzeldrittel, um die palatinale Wurzel und eine Radioluszenz im Furkationsbereich des Zahnes 16, vereinbar mit einem Furkationsgrad III zwischen den bukkalen Wurzeln und der palatinalen Wurzel.

Die Zähne 17 und 15 weisen keine therapiebedürftigen Auffälligkeiten auf. Da die mesiobukkale und die distobukkale Wurzel ein ausreichendes zirkuläres parodontales Attachment aufwiesen, wurde entschieden, die palatinale Wurzel zusammen mit Teilen des korrespondierenden Kronenanteils zu resezieren, um den Furkationsbefall Grad III zwischen den bukkalen Wurzeln und der palatinalen Wurzel zu eliminieren (Abb. 8a bis k). Mittels einer kleinen Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass die minimale interfurkale Knochenhöhe in der Molarenregion im Oberkiefer im Durchschnitt nur 4,1 ± 2,6 mm betrug, wobei 75% der Oberkiefermolaren ≤ 6 mm aufwiesen. Etwa 60% zeigten gar nur noch ≤ 4 mm Knochenhöhe unter dem Sinusboden.

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. WeigerEin höheres Risiko für eine reduzierte interfurkale Knochenhöhe von ≤ 4 mm war zudem gegeben, wenn residuelle Sondierungstiefen von ≥ 6 mm an 2 oder mehr Zahnstellen verblieben waren [67]. Das bedeutet, dass in vielen Fällen nach Extraktion eines parodontal kompromittierten Oberkiefermolaren mit augmentativen Maßnahmen im Vorfeld einer Insertion dentaler Implantate zu rechnen ist.

Langzeitdaten der Furkationstherapie

Gemäß einer systematischen Übersichtsarbeit variieren die Erfolgsraten nach resektiver Parodontalchirurgie zwischen 62 und 100% bei einem Beobachtungszeitraum von 5 bis 13 Jahren [68]. Nach Tunnelierung oder Wurzelresektionen waren Wurzelfrakturen und Karies im Furkationsbereich die häufigsten Komplikationen. Die überwiegend retrospektiven Studien erfassten den Zeitraum 1972 bis 2006, in dem es bekanntermaßen zu zahlreichen, teilweise gravierenden Veränderungen bezüglich der Behandlungskonzepte kam [10,70]. Daher wurde im Rahmen des Leitlinienprozesses im Jahre 2020 eine weitere aktualisierte systematische Übersichtsarbeit erstellt [69].

Hier wurden stringentere Einschlusskriterien angewendet und nur 7 aktuelle Studien berücksichtigt, die ab 1998 publiziert wurden. Bedingt durch die große Heterogenität war es nicht möglich, die Ergebnisse der einzelnen Studien in einer statistischen Metaanalyse zusammenzufassen. Es wurden daher die minimalen und die maximalen aus der Primärliteratur extrahierten Erfolgsraten (Überleben der Zähne) angegeben. Das waren:

- 38 bis 94,4% für Wurzelamputation, -resektion, -separation,

- 62 bis 67% für eine Tunnellierung,

- 63 bis 85% für offene Instrumentierung,

- 68 bis 80% für eine geschlossene Instrumentierung (Sc/RP).

Das bedeutet, die Erfolgsraten waren überraschenderweise zwischen chirurgischen und nichtchirurgischen Verfahren sehr ähnlich. Therapeutische Empfehlungen oder Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen, in der Hierarchie der wissenschaftlichen Evidenz hochstehenden systematischen Übersichtsarbeiten demzufolge nur sehr bedingt ableiten, und das Zurückgreifen auf Einzelstudien der eingeschlossenen Arbeiten scheint erstmal angebracht.

Es liegt eine mittlerweile klassische prospektive Interventionsstudie mit einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren vor [71]. Bei 72 Patienten wurde 175 Test- und 175 Kontrollzähne nach einer parodontalen Initialtherapie chirurgisch behandelt. Während in der Testgruppe eine Wurzelresektion, eine Osteotomie und ein apikal reponierter Lappen vorgenommen wurden, erhielten die nicht furkationsbefallenen Kontrollzähne ein identisches Vorgehen mit Ausnahme der Wurzelresektion.

Für die wurzelresezierten Molaren wurde eine Erfolgsrate von 93% dokumentiert, die Kontrollzähne lagen bei 99%. Hiermit wurde eindrücklich dokumentiert, dass der Erhalt von furkationsbefallenen Zähnen langfristig vorhersagbar möglich ist, vorausgesetzt die vorbereitenden endodontischen Maßnahmen, die parodontalchirurgische Behandlung und die rekonstruktive Versorgung erfolgen auf einem hohen Niveau. Mit entscheidend für den Langzeiterfolg ist dabei sicher auch die unterstützende parodontale Therapie (UPT).

Zusammenfassung

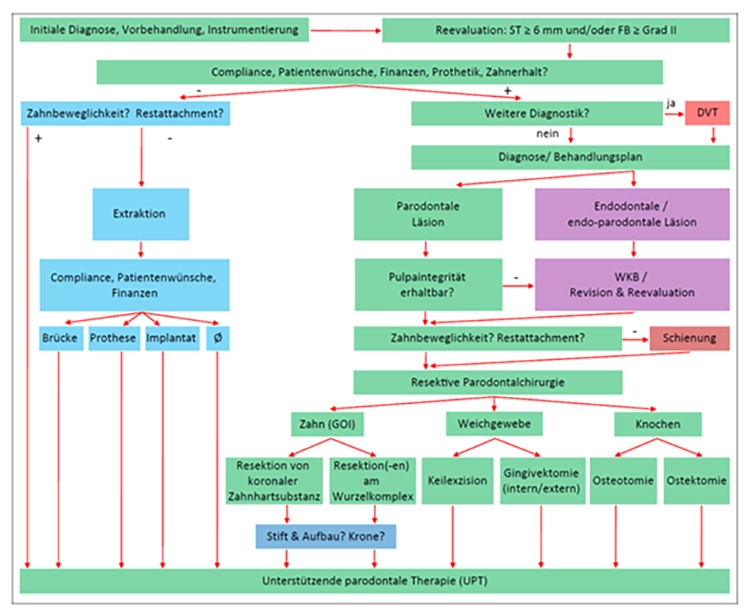

Die systematische parodontale Therapie furkationsbefallener Molaren ist – unter Berücksichtigung der dreidimensionalen Bildgebung – in einem Flowchart nochmal anschaulich dargestellt (Abb. 9).

Oberkiefermolaren mit Furkationsbefall haben ein erhöhtes Risiko für weiteren Attachmentverlust und daher ohne eine adäquate Therapie eine ungünstige langfristige Prognose. Voraussetzung für die Auswahl der geeigneten Behandlungsform ist zunächst immer eine präzise klinisch-radiologische Diagnostik, die zu klaren therapeutischen Entscheidungen führt.

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger

Prof. Dr. C. Walter, Prof. Dr. R. Weiger| Therapeutische Überlegungen |

Bestehen nach der initialen nicht-chirurgischen Parodontitistherapie oder im Verlauf der UPT im Bereich der Oberkiefermolaren erhöhte Sondierungstiefen (ST) von ≥ 6 mm und/oder ein Furkationsbefall (FB) Grad II oder III, so ist eine parodontal-chirurgische Therapie (entsprechend der Graduierung der Invasivität (GOI), siehe Tab. 3) zu erwägen, um einen weiteren Attachmentverlust während der unterstützenden parodontalen Therapie zu vermeiden. Vor einem parodontal-chirurgischen Eingriff sollten, v.a. wenn aufwendige rekonstruktive Versorgungen geplant sind, folgende zusätzliche Faktoren beachtet bzw. weiter mittels geeigneter Verfahren (DVT) validiert werden: • Allgemeiner Gesundheitszustand und Medikatione • Fähigkeit und Bereitschaft des Patienten, eine gute Mundhygiene aufrechtzuerhalten • Tabakkonsum (Entwöhnungsprogramm/Abstinenz) • Parodontaler Status des Patienten • Wurzelmorphologie • Dentaler Befund (kariöse Läsionen) • Prognose der Pulpa (Wurzelkanalbehandlung (WKB), WKB-Revision) • Rekonstruktionsfähigkeit der Zahnhartsubstanz zur adäquaten Retention einer Krone • Sonstiger restaurativer Behandlungsbedarf des Patienten • Strategische Wertigkeit des Zahnes • Vertikale und horizontale Dimension des Alveolarknochens und die Möglichkeit, bei Zahnverlust zu implantieren • Prognose/Aufwand von alternativen Behandlungsvarianten (Implantat, Brücke) • Patientenwünsche und finanzielle Möglichkeiten (Informationen über Kosten und Alternativen der Behandlung) Der Einbezug dieser inter- und intraindividuell sehr variablen Faktoren erlaubt in vielen Fällen eine Abschätzung, ob der parodontal erkrankte Molar mit einer langfristig guten Prognose parodontalchirurgisch therapiert und rekonstruktiv adäquat versorgt werden kann bzw. versorgt werden sollte. |

Bei den anatomisch differenzierten Molaren im Oberkiefer stellt die digitale Volumentomographie als dreidimensionales bildgebendes Verfahren eine mögliche Ergänzung zu herkömmlichen klinischen und radiologischen Methoden dar. Neben der Analyse des noch vorhandenen parodontalen Attachments jeder einzelnen Wurzel können viele weitere anatomische oder pathologische Befunde in der Abwägung der unterschiedlichen, meist chirurgischen Therapieoptionen von Bedeutung sein.

Während der Indikationsbereich für regenerative chirurgische Techniken bei Oberkiefermolaren recht eng ist, sind Extraktion und folgende Implantation vor dem Hintergrund der morphologischen Besonderheiten bei Parodontitispatienten oft sehr aufwändige, zeit- und kostenintensive Verfahren. Traditionelle resektive Verfahren haben daher nach wie vor ihren Stellenwert im Rahmen der wissenschaftlich abgestützten Behandlung parodontal kompromittierter Molaren. Sie lassen sich hinsichtlich des Verlustes an parodontalem Attachment (Graduierung der Invasivität, Gol) klassifizieren und dienen der Eliminierung der residualen Entzündung bei gleichzeitiger Etablierung eines optimierten Zugangs für häusliche Mundhygienemaßnahmen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.