|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Originär ist das Teflonband kein klassisches zahnärztliches Hilfsmittel, es stammt vielmehr aus dem handwerklichen Bereich, wo es als Gewindedichtungsband eingesetzt wird. Erste Einsatzbereiche in der Zahnmedizin wurden bereits im Jahre 1993 beschrieben [17]. Entwickelt wurde das Teflonband bzw. der Bestandteil „Polytetrafluorethylen“ (PTFE) im Jahre 1938 von Dr. Plunkett, der zum damaligen Zeitpunkt für die Firma DuPont tätig war [14,18]. Bei PTFE handelt es sich um ein lineares Polymer aus Tetrafluorethylen [18]. Chemisch ähnelt PTFE dem Polyethylen (PE), dem weltweit am häufigsten eingesetzten Kunststoff. Im Gegensatz zum PE jedoch sind beim PTFE die Wasserstoffatome durch Fluor ersetzt. PTFE besitzt eine hohe chemische sowie thermische Beständigkeit und ist nicht löslich in organischen Lösungsmitteln, was es zu einem interessanten Material für die Zahnheilkunde macht.

Aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit kann Teflonband problemlos autoklaviert werden, indem man es um einen Holzspatel wickelt und für den Sterilisationsvorgang verpackt [16]. Weiterhin ist Teflonband extrem dehnbar und kann auf bis zu 300% seiner ursprünglichen Länge gedehnt werden [6]. Teflonband ist in einer Dicke von 0,08 bis 0,1 mm erhältlich [11]. Durch seine hohe Dehnbarkeit kann das Teflonband beispielsweise ohne nennenswerten „Materialauftrag“ zur Isolation von Nachbarzähnen bei der Adhäsivtechnik zur Anwendung kommen. Neben seiner Dehnbarkeit ist auch die Kondensierbarkeit ein interessanter materialspezifischer Aspekt, der das Einsatzspektrum erweitert. Außerdem besitzt das Material eine sehr glatte und nicht haftende Oberfläche. Das Teflonband kann in der Zahnheilkunde auf vielfältigste Weise eingesetzt werden. Einige Einsatzbereiche sind bereits in der Literatur beschrieben, andere ergeben sich aus problematischen Behandlungssituationen, wie z.B. bei tiefliegenden approximalen Defekten, die mit konventionellen Methoden nicht adhäsiv versorgbar wären.

Einsatzbereiche für das Teflonband

Abgesehen von schwierigen klinischen Situationen, in denen das Teflonband als echter „Problemlöser“ zum Einsatz kommt, finden sich klassische Einsatzbereiche, die durch Fallberichte o.ä. beschrieben wurden [1–3,5,6,8,9,10–12,16,17]. Allgemein formuliert hat das Teflonband in vielen klinischen Situationen eine Barrierefunktion, da es eine akzidentielle Konditionierung oder „Kontamination“ benachbarter Zahnflächen mit Adhäsivsystemen oder Kompositen verhindert [10]. Darüberhinausgehend kann das Teflonband beispielsweise zum Verschluss von Schraubenkanälen bei Implantatversorgungen eingesetzt werden [5] oder als physische Barriere bei der Zementierung von Implantatversorgungen dienen, wodurch die Ablagerung von Zementresten an der Abutmentoberfläche, die zu einer Entzündung des periimplantären Weichgewebes führen können, vermieden wird [8,9].

Auch im Rahmen der Endodontie findet das Teflonband seine Anwendung: so kann es anstelle von Watte als Platzhalter nach Einlegen der medikamentösen Einlage eingesetzt werden – ein sogenannter „Dochteffekt“, der zur Rekontamination des Wurzelkanalsystems führt, kann so vermieden werden [13]. Verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Teflonbandes sind in Tabelle 1 dargestellt.![Tab. 1: Funktion des Teflonbandes, aufgeschlüsselt nach Einsatzbereich, mod. nach [11].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Tabelle_1_01.PNG.webp) Lührs

Lührs

Gerade im Bereich der Alterszahnheilkunde ist das Teflonband ein sinnvolles Hilfsmittel, wenn beispielsweise direkte Restaurationen unter einem Modellguss im Bereich einer Klammerauflage erneuert oder adhäsive Aufbaufüllungen unter vorhandenen Kronen passgenau angefertigt werden müssen. Durch die Möglichkeit, mit der Teflonbandtechnik solche Restaurationen zu erhalten, können oftmals weitreichende und für unsere Patienten zum Teil belastende Restaurationsmaßnahmen verhindert werden. Der Einsatz des Teflonbandes erfordert jedoch eine gewisse Übung.

Die oben genannten positiven Eigenschaften wie die glatte Oberfläche führen dazu, dass sich die Applikation ggf. als schwierig gestaltet, da sich das Band mitunter etwas „widerspenstig“ verhält. Gerade bei der Isolation von Nachbarzähnen besteht die Gefahr, dass sich das Teflonband beispielsweise beim Abspülen der Phosphorsäure wieder löst.

Klinische Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Modifikation von Matrizen bei tief subgingivalen Kavitäten

Lührs

Lührs

Dabei wird die Matrize so modifiziert, dass Anteile, die für die Trockenlegung nicht benötigt werden, zurückgeschnitten werden, also z.B. bei einem distal liegenden Defekt der mesiale Bereich. Dadurch kann die Matrize weit nach zervikal vorgeschoben werden. Allerdings ist in solchen Fällen eine zervikale Abdichtung durch eine Verkeilung mit Holz- oder Kunststoffkeilen oftmals unmöglich.

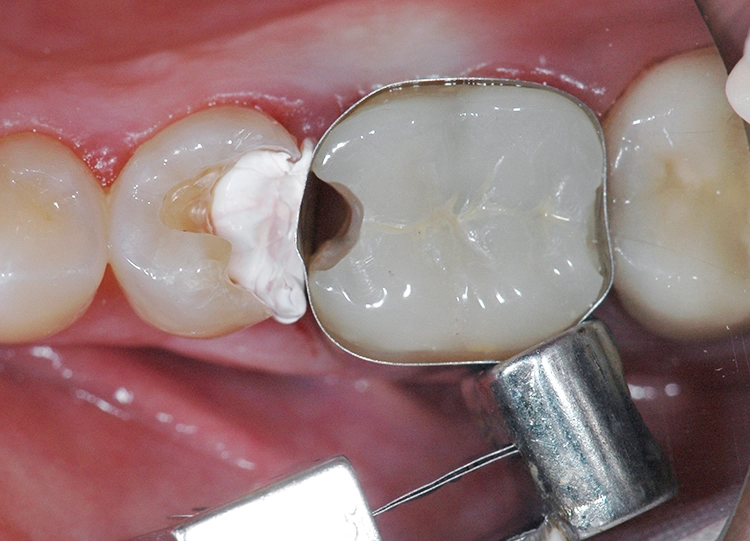

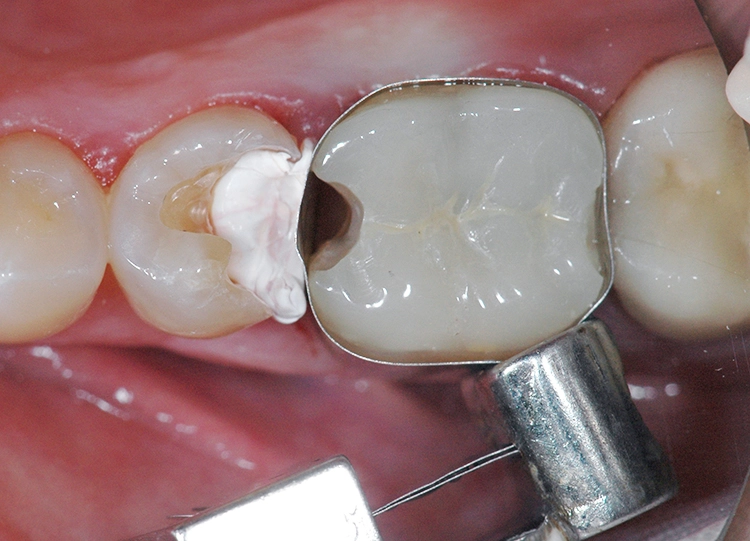

Statt eines Keils, der in die Kavität kippen würde, kann Teflonband in zervikale Bereiche kondensiert werden und den Keil ersetzen. Neben einer absoluten Trockenlegung wird auch eine anatomische und konvexe Restaurationsform erreicht, sodass auch deutlich subgingival liegende Kavitäten adhäsiv versorgt werden können (Abb. 2 bis 4). Lührs

Lührs Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Die Beurteilung des zervikal liegenden Kavitätenrandes ist mitunter trotz Vergrößerungshilfe und Licht schwierig. Hier kann ein Diagnose-Stick, der eigentlich der Kariesfrüherkennung dient, wie eine „Taschenlampe“ genutzt werden (Dia-Stick, I.C.LERCHER GmbH & CO. KG, Stockach). Mit dem grazilen Lichtleiter können auch tiefe Kavitätenbereiche ausgeleuchtet werden, um den korrekten Sitz der Matrize zu kontrollieren, der für die Trockenlegung unabdingbar ist. Gerade in Fällen, in denen an 2 benachbarten Zähnen tief subgingivale Läsionen vorliegen, ist die Matrizentechnik mitunter sehr anspruchsvoll und zeitaufwendig.

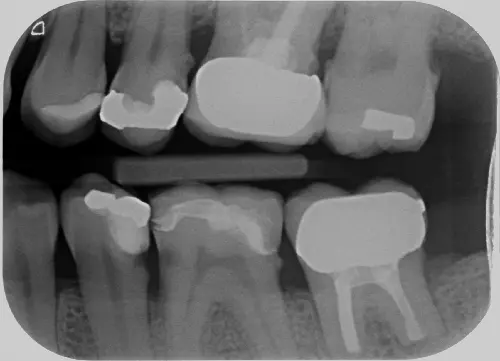

Die Abbildung 5 zeigt ein Röntgenbild mit 2 weit nach subgingival reichenden kariösen Läsionen im Bereich der Wurzel (distal 35, mesial 36). An Zahn 36 sollte der Versuch einer Reparatur der vorhandenen vollkeramischen Einlagefüllung unternommen werden. Ein lateraler Zugang zur Läsion war wie oft bei solchen Läsionen nicht möglich, daher musste der Zugang durch die Randleiste gewählt werden. Beide Läsionen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit gleichzeitig eröffnet und exkaviert, danach wurde zunächst der Zahn 36 gefüllt. Dabei kam eine – wie oben beschrieben – modifizierte Matrize zum Einsatz, die mittels Teflonband, welches in die vorhandene Kavität am Zahn 35 kondensiert, ausgeformt und abgedichtet wurde (Abb. 6). Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Fallbeispiel 2: Isolation von Nachbarzähnen im Rahmen des adhäsiven Zementierens indirekter Restaurationen

Lührs

Lührs

Ein weiterer wichtiger Punkt beim adhäsiven Zementieren indirekter Restaurationen ist, dass zwingend sichergestellt sein muss, dass das Teflonband nicht akzidentiell zervikale Präparationsgrenzen bedeckt. Hierbei kann es hilfreich sein, das Teflonband unter Vordehnung in approximale Bereiche einzubringen und ggf. mit einem dünnen „Interproximal Carver“ (z.B. CVIPC, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., Frankfurt am Main) nach zervikal zu kondensieren und so Randbereiche sicher freizulegen. Die folgenden Abbildungen zeigen die im Dezember 2012 adhäsiv zementierten vollkeramischen Versorgungen an den Zähnen 14 und 15 (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent, Ellwangen) bei der Kontrolle nach 8 Monaten (Abb. 10) bzw. 7 Jahren (Abb. 11) intraoraler Verweildauer. Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Fallbeispiel 3: Isolation von Nachbarzähnen beim Legen direkter Kompositrestaurationen

Das Teflonband kann im Rahmen der direkten Technik zur Isolation von Nachbarzähnen benutzt werden, aber auch Matrizen vollständig ersetzen [10]. Bei letzterer Technik wird das Teflonband extrem ausgedünnt und das Material direkt „auf Kontakt“ an den Nachbarzahn herangeschichtet [2,5]. Bei dieser Technik ist der Nachbarzahn zum einen vor akzidentiellem Konditionieren durch Phosphorsäure geschützt, zum anderen isoliert gegen das Kompositmaterial bei der Schichtung. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Isolation von Nachbarzähnen bei komplexen Frontzahnumformungen mit Silikonschlüssel (Abb. 12 bis 15).

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Als Hilfsmittel kamen zusätzlich Keile sowie als Keilersatz in der sehr breiten Lücke zwischen 11 und 12 ein lichthärtendes provisorisches Material (Telio Inlay, Ivoclar Vivadent, Ellwangen) zum Einsatz. Mithilfe dieses Materials konnte die Matrize appoximal an den zu restaurierenden Zahn adaptiert werden. Beim Durchführen der Therapie wurde bewusst auf Kofferdam verzichtet, da ein Zug am Kofferdamgummi ggf. zum Lösen des temporären Materials aus dem Approximalraum von 11 und 12 geführt hätte. Die Abbildung 15 zeigt die umgeformten Inzisivi 12 bis 22 unmittelbar nach Konturierung und Politur, die jeweils mesial, inzisal und distal mit Komposit umgeformt wurden. In Abbildung 16 ist die klinische Situation 3 Monate nach restaurativer Therapie dargestellt. Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Fallbeispiel 4: Isolation bei direkter restaurativer Therapie im Bereich von Modellgussauflagen

Eine Karies oder eine frakturierte Restauration im Bereich einer Modellgussauflage stellt den Behandler vor die Herausforderung, die neue Restauration passgenau zur Modellgussklammer anzufertigen. „Frei Hand“ ist dies nur sehr eingeschränkt möglich. Mithilfe des Teflonbands kann jedoch auf einfache Art und Weise eine Kompositrestauration im Bereich der Auflage gestaltet werden. Die Lage von Kompositrestaurationen im Bereich von Modellgussauflagen wird kontrovers diskutiert, da in vitro nachgewiesen werden konnte, dass Kompositrestaurationen im Bereich von Klammerauflagen nach Kaubelastung (1.200.000 Zyklen) und künstlicher Alterung via Thermocycling (5.000 Zyklen) häufiger frakturierten als Amalgamrestaurationen [15]. In einer klinischen Studie wurden Klammerauflagen in Schmelz, Komposit und Amalgam verglichen. Dabei gab es nach 2 Jahren Nachbeobachtung keinen signifikanten Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen [4].

Der nachfolgende klinische Fall zeigt, wie durch die Teflonbandtechnik in Kombination mit Komposit im Bereich einer Klammerauflage ohne größeren Aufwand im Sinne einer prothetischen Intervention eine Restauration angefertigt werden kann [11]. Abbildung 17 und 18 zeigen die klinische Situation vor Therapiebeginn. Der Zahn 24 ist im Bereich der Auflage provisorisch versorgt, okklusal finden sich Reste einer Amalgamrestauration. Die Passung im Bereich der distalen Auflage ist durch die Gestaltung der provisorischen Füllung unzureichend (Abb. 17). Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Zu Beginn wurde die vorhandene Restauration entfernt (Abb. 19) und der Modellguss nochmals einprobiert (Abb. 20), um besser einschätzen zu können, wie groß die später applizierte Kompositmenge sein muss. Nach Konditionierung (Abb. 21) und adhäsiver Vorbehandlung der Zahnhartsubstanz wurde zunächst eine kleine Menge Komposit in Bereichen der Kavität platziert und polymerisiert, die keinen Kontakt zum Modellguss haben. Lührs

Lührs Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Fallbeispiel 5: Isolation von Kronenlumina bei Anfertigung einer neuen adhäsiven Aufbaufüllung

Muss eine neue Aufbaufüllung unter einer vorhandenen Krone angefertigt werden, so stellt dieses Vorgehen für den Behandler eine besondere Herausforderung dar, weil der Aufbau passgenau zur vorhandenen Versorgung angefertigt werden muss. Bei diesem Vorgehen wird das Teflonband zur Isolation des Kronenlumens verwendet [1,3]. So können jegliche „Wechselwirkungen“ mit dem Aufbaumaterial vermieden werden, da es sich beim Teflonband um ein inertes Material handelt. Allerdings ist auch hier die Handhabung mit etwas Geduld verbunden, da sich das Teflonband manchmal nur etwas „widerwillig“ applizieren lässt. Wichtig ist, dass sich zwischen Kroneninnenfläche und Teflonband keine Lufteinschlüsse befinden, die später die Ausformung des Aufbaumaterials verhindern könnten. Der folgende klinische Fall, der sicherlich kein „Standardfall“, sondern eine absolute Grenzindikation ist, illustriert die Anwendung der Teflonbandtechnik beim Legen einer adhäsiven Aufbaufüllung unter einem vorhandenen Brückenanker.

Lührs

Lührs

Um den frakturierten Zahn 26 mit einer Aufbaufüllung zu versehen, wurden aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Zahnes zunächst 2 Glasfaserstifte adhäsiv zementiert. Die Stifte wurden nach Stiftbohrung im disto-vestibulären und palatinalen Kanal anprobiert und soweit gekürzt, dass die Passung der Brücke nicht beeinflusst wurde. Nach Legen eines Retraktionsfadens wurde die gesamte Kontaktfläche zur späteren Aufbaufüllung sowie die Bereiche der Stiftbohrung in einem Zuge adhäsiv mit einem dualhärtenden Etch & Rinse-Adhäsivsystem (Excite DSC, Ivoclar Vivadent, Ellwangen) vorbehandelt. Eine Kofferdamanlage war aufgrund der später erforderlichen Verwendung der Brücke als Formgebungshilfe nicht möglich.

Lührs

Lührs

Nach Polymerisation des Kompositmaterials zum Einsetzen der Glasfaserstifte wurde das mit Teflonband ausgekleidete Kronenlumen (Abb. 26) des Zahnes 26 ebenfalls mit dem o.g. Kompositmaterial aufgefüllt. Eine kleine Portion des Materials wurde intraoral zwischen den beiden zementierten Glasfaserstiften appliziert, um an dieser Stelle Lufteinschlüsse zu vermeiden. Die Brücke wurde eingesetzt und in die Endposition gebracht. Nach Ablauf der Dunkelhärtung (5 Min.) wurde die Brücke vorsichtig entfernt, ebenso wurde mit dem sich auf der Aufbaufüllung befindlichen Teflonband verfahren. Grobe Überschüsse wurden vorsichtig entfernt, danach wurde die Aufbaufüllung nochmals von jeder Seite für 20 Sekunden polymerisiert (Abb. 27). Lührs

Lührs Lührs

Lührs

Lührs

Lührs

Fazit

Das Teflonband ist nicht nur in der restaurativen Zahnheilkunde ein sinnvolles Hilfsmittel, da es in vielfältiger Weise einsetzbar ist. Es ermöglicht in Kombination mit einer sorgfältig durchgeführten Matrizentechnik auch die Restauration tief subgingivaler, primär nicht adhäsiv zu restaurierender Bereiche. Die absolute Trockenlegung, die in diesen Fällen allein mit dem Matrizensystem erreicht werden kann, ist dabei conditio sine qua non. Es sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die bei den oben genannten „Grenzindikationen“ beschriebene Technik durchaus anspruchsvoll und zeitaufwendig sein kann, besonders in Bezug auf die Applikation von Matrize und Teflonband in tief subgingivalen Defekten.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.