Prof. Dr. Anahita Jablonski-Momeni,Medizinisches Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung für Kieferorthopädie der Universität Marburg näherte sich den lichtbasierten Verfahren in der Kieferorthopädie mit der Zahnerhaltungs- und Präventionsbrille. Die Herausforderungen in der Kieferorthopädie liegen ihren Ausführungen zufolge vor allem bei den Patienten/-innen mit festsitzenden Apparaturen, aber auch in der besonderen Altersgruppe mit vornehmlich Kinder und Jugendlichen, die teilweise von Motivationslosigkeit und/oder Unvermögen, ihre Zähne adäquat zu reinigen/pflegen, geprägt sei. Deshalb zählen Karies (Demineralisationen der Zahnhartsubstanz) und Gingivitis zu häufigen Komplikationen in Verbindung mit einer kieferorthopädischen Behandlung: Die Kariesinzidenz wird mit um die 46% angegeben [1], die Kariesprävalenz bis zu 70% in Abhängigkeit davon, welche Indizes zugrunde gelegt wurden [1,2]. Darüber hinaus besteht das Risiko von bis zu 30%, dass initiale Läsionen bis ins Dentin progredieren [3].

Erschwerte Mundhygienebedingungen

Ätiologische Faktoren für Karies und Gingivitis sind aus der Zahnerhaltungskunde unlängst bekannt, dazu summieren sich bei kieferorthopädisch behandelten Patienten/-innen eine erschwerte Mundhygiene aufgrund der (festsitzenden) Apparaturen und eine damit verbundene vermehrte Plaqueretention an diesen, insbesondere bei Brackets infolge der Oberflächenvergrößerung und ihrer Retentionsnischen. Weiter begünstigen Knochen- und Parodontalbewegungen sowie das Remodeling unter kieferorthopädischen Kräften die Ansammlung von subgingivaler Plaque und können damit das parodontal pathogene Erkrankungspotenzial erhöhen [4,5].

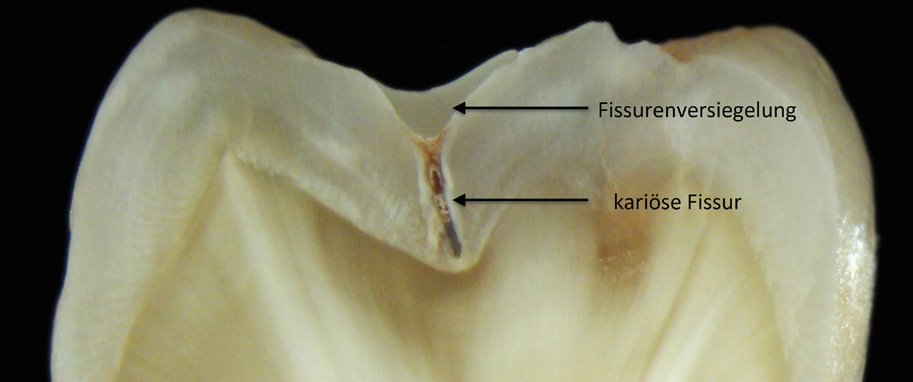

Klinisch lassen sich laut Literaturangaben initiale Läsionen um KFO-Attachements wie Bänder, Brackets und Co. bereits nach vier Behandlungswochen feststellen [6], was Jablonski-Momeni gelegentlich auch selbst in Marburg beobachtet. Bevorzugte Stellen sind dabei die Flächen Richtung labial /gingival, aber auch die seitlichen Schneidezähne scheinen häufiger betroffen zu sein.

Ursächlich für die frühen Läsionen ist die Entstehung von strukturierten Biofilmen (mit Streptococcus mutans) bereits drei Tage nach Bracketinsertion, sodass bei mangelnder Mundhygiene die Gefahr der Entstehung bzw. Verstärkung der Biofilmreifung steigt. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Nach Entfernung der festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen kehren Plaque- und Gingiva-Indizes wieder zu ihren Ausgangswerten zurück [7]. Allerdings werden häufig erst dann die Schäden einer inadäquaten Mundhygiene während der Tragezeit ersichtlich, wie initiale kariöse Läsionen.

Patientenmitarbeit ein Schlüsselfaktor

Da es für die kieferorthopädische Patientengruppe keine eigene Präventionsleitlinie zur Vermeidung von Demineralisationen gebe, stützt man sich in der kieferorthopädischen Praxis auf die etablierten Präventionsmaßnahmen:

- Optimierung der häuslichen Mundhygiene und persönliche Kontrolle des Biofilms

- Ernährungslenkung

- Maßnahmen zur Schmelzhärtung (z.B. Fluoridierung) und Remineralisation

- Glattflächen- und Bracketumfeldversiegelung

- bedarfsgerechte, professionelle Biofilmkontrolle in der Praxis

- nachfolgende Kariesinfiltration

Darüber hinaus seien aktuell Einsatzmöglichkeiten von „Self-assembling Peptiden“ in der Diskussion. In diese Liste könnte man aus Sicht von Jablonski-Momeni die Dual-Light-Therapie mit Lumoral als eine Zusatzmaßnahme für Patienten/-innen in aktiver kieferorthopädischer Behandlung ebenso wie für Patienten/-innen nach abgeschlossener kieferorthopädischer Therapie mit einem schwer zu reinigenden Retainer hinzufügen.

Es gebe Studien [8], die einen ausgewiesenen Zusammenhang zwischen der Patientenmitarbeit und der Entstehung von Demineralisationen bei festsitzender Kieferorthopädie beschreiben und ebenso, dass diejenigen Patienten/-innen, die über (unterstützende) digitalisierte Verfahren verfügen, eine bessere Mundgesundheit aufweisen. Zu diesen Verfahren zählen bspw. wöchentliche Erinnerungs-SMS an die Eltern zur Durchführung der Mundhygiene oder das Erstellen von Mundhygiene-Selfies durch die Kinder bzw. Jugendlichen selbst, das Posten von Mundhygiene-Videos oder ein wöchentlich durchgeführtes Ranking der besten Mundhygiene [9,10].

Jablonski Momeni

Jablonski Momeni Jablonski Momeni

Jablonski MomeniBei einer bestimmten Altersgruppe, „die mit Gerätschaften und digitaler Medizin und Zahnmedizin unterwegs ist, kann man die Anwendung von Lumoral als ein Tool einordnen, das auch besonders cool wirkt. Werden dann damit noch Selfies hin und hergeschickt, dann kann man hier vielleicht überlegen, ob ein Benefit durch die Anwendung erzielt werden kann“, so die Referentin in ihren Ausführungen.

Studienlage zu Präventionsmaßnahmen unter KFO-Therapie

Jablonski-Momeni beschäftigte sich intensiv mit der vorhandenen Literatur der letzten fünf Jahre zur Prävention von Karies. Hier werden hauptsächlich der Einsatz von Fluoriden diskutiert. Letztlich hänge die klinische (Mundhygiene-)Situation aber immer von der Mitarbeit und insbesondere der häuslichen Mitarbeit der Patienten/-innen ab – wird diese vernachlässigt, entstehen unabhängig von den professionellen Maßnahmen in der Praxis erneut Biofilme und schlussendlich auch Läsionen. Zur Prävention von Gingivitis bei kieferorthopädischen Patienten/-innen wird in den aktuellen Publikationen weiter eine adäquate Zahnpflege empfohlen; das Zähneputzen mit elektrischer Bürste vs. Handzahnbürste und die Verwendung von Mundspüllösung und Mundduschen werden dabei in Metaanalysen unterschiedlich diskutiert.

Die Datenlage zum Einsatz der photodynamischen Therapie in der kieferorthopädischen Praxis sei mit nur wenigen Publikationen in den letzten fünf Jahren dagegen mäßig wissenschaftlich untermauert – hier besteht aktueller Forschungsbedarf, so Jablonski-Momeni. Ein Blick in die Praxis bestätige die Anwendbarkeit in den Zielgruppen: Erste interne Anwendertests zeigten, dass bei Patienten/-innen mit festsitzenden Apparaturen das Lumoral-Mundstück problemlos platziert werden kann, und dass Kinder- und Jugendliche ohne Schwierigkeit ein passendes Mundstück finden, da unterschiedliche Größen zur Verfügung stehen.

Einordnung von Lumoral

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Lumoral stellt sich zunächst die Frage, ob es bezüglich der Entstehung von Initialläsionen positiv wirken kann. Entscheidend seien auch Überlegungen dazu, in welcher kieferorthopädischen Therapiephase der Einsatz sinnvoll ist, wenn (wie berichtet) bekannt ist, dass bereits in den ersten vier bis sechs Wochen kieferorthopädischer Behandlung Initialläsionen entstehen können.

Grundsätzlich ist Jablonski-Momeni davon überzeugt, dass Lumoral eine Zusatzmaßnahme für die Anwendung in der häuslichen/persönlichen Mundhygiene bei kieferorthopädischen Patienten/-innen sein könnte, „denn wir haben noch keine richtige Evidenz für die bisherigen Maßnahmen bzw. Strategien, die hauptsächlich für kieferorthopädische Patienten/-innen geeignet sind“.

Sie erwartet, dass insbesondere die kieferorthopädisch vollbebänderten Patienten/-innen aufgrund der schwierigen Mundhygienemöglichkeiten eine Gruppe sind, die von Lumoral profitiert, weil das Produkt die häusliche mechanische Mundhygiene effektiv unterstützen kann. Gleiches gilt für Patienten/-innen, die nach Abschluss der Behandlung einen nicht gut reinigbaren Retainer tragen oder auch Patienten/-innen mit erhöhtem Kariesrisiko und/oder Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, wie sie in der Kieferorthopädie heute häufiger zu sehen sind.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.