Trotz intensiver Bemühungen zur Änderung von individuellen Verhaltensweisen der Patienten, aber auch um die Instruktion und Motivation der häuslichen Mundhygiene zu unterstützen, ist gerade zur Gingivitis- und Parodontitisprävention* sowie der Therapie beider Erkrankungen das zusätzliche professionelle mechanische Biofilmmanagement unerlässlich.

Der Erhalt der natürlichen Zähne in einem gesunden, funktionell und ästhetisch akzeptablen und schmerzfreien Gebiss [1] sollte das langfristige Bestreben sein. Dieser Anspruch scheint bei parodontaler Entzündungsfreiheit möglich [2,3]. Kommt es aber zu einer Dysbiose zwischen oralem Biofilm und körpereigener Abwehr, kann sich nach Ausbildung einer reversiblen Gingivitis auch eine irreversible Parodontitis mit den Kennzeichen von Attachmentverlust und Knochenabbau etablieren [4]. Da parodontalpathogene Keime (z.B. Porphyromonas gingivalis) auch im supragingivalen Biofilm zu finden sind und eine Reinfektion verursachen können [5], muss supra- und subgingival instrumentiert werden.

Biofilme oder Konkremente?

Unterschiedliche Zielsetzungen der Instrumentierung

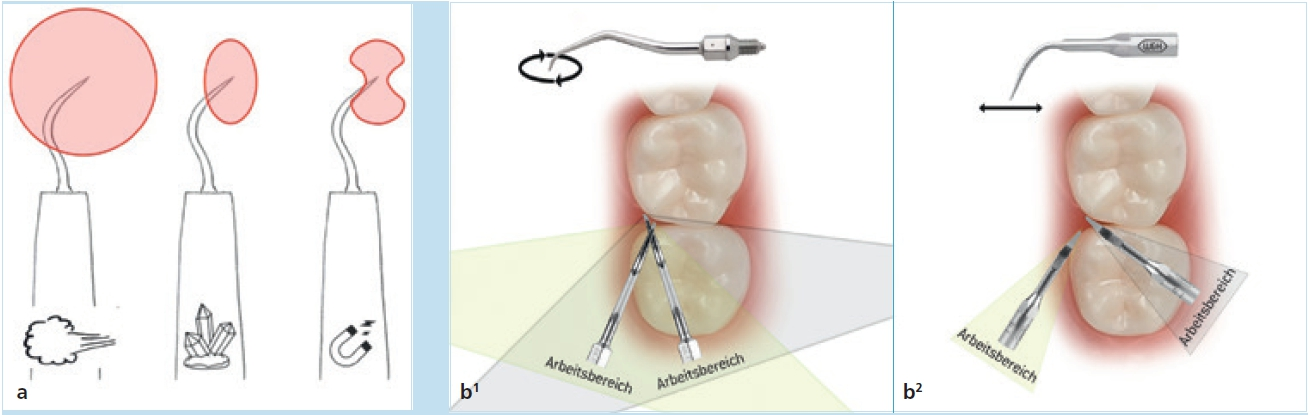

Zur supra- und subgingivalen Reinigung werden auf dem Markt verschiedenste Instrumente angeboten, und es muss vor jeder Behandlungsmaßnahme definiert werden, ob nur Biofilme oder auch harte, mineralisierte Auflagerungen beseitigt werden sollen. Somit kommen je nach Phase der Parodontitistherapie Instrumente mit unterschiedlicher Zielsetzung zum Einsatz. In der Prävention von parodontalen Erkrankungen und der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) werden v.a. Ultraschallscaler (US) und Pulver-Wasserstrahl-Geräte (PWS) aufgrund ihrer geringen Abrasivität auf Zahnoberflächen eingesetzt. Hingegen steht bei der antiinfektiösen Therapie eine höhere Effizienz bezüglich des Abtrags von harten Auflagerungen im Vordergrund. Dafür werden Handinstrumente oder Schallscaler (AIR) eingesetzt. Obwohl eine 100%ige Entfernung aller subgingivaler Beläge aufgrund morphologischer Besonderheiten, wie Furkationen oder Wurzeleinziehungen, und der instrumentellen Limitation unwahrscheinlich ist, kann die Parodontitistherapie erfolgreich sein. Denn die Reduktion der entzündlichen Last, auch bei einer nur 70- bis 80%igen Reinigungsleistung [6], bremst die destruierende Abwehrreaktion des Patienten [7].

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen manuellen und maschinellen Instrumenten, wobei Erstere in Scaler zur supragingivalen und Küretten für die supra- und subgingivale Nutzung unterschieden werden. Maschinelle Systeme lassen sich in Schallund Ultraschallscaler sowie rotierende oder oszillierende Instrumente gruppieren. Darüber hinaus ist der Einsatz von PWS-Geräten für die Biofilmentfernung (nicht für Konkremente geeignet!) zu erwähnen. Weitere Möglichkeiten der Wurzeloberflächenbearbeitung bieten Lasersysteme [8]. Hier gilt es, Systeme voneinander abzugrenzen, die zur Entfernung von harten Auflagerungen geeignet sind (z.B. Er:YAG-Laser), und solche, die lediglich adjuvant im Rahmen einer antimikrobiellen photodynamischen Therapie (aPDT) Anwendung finden können. Die folgende Übersicht soll Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen manuellen, maschinellen und Lasersysteme aufzeigen.

Manuelle Wurzeloberflächenbearbeitung

Küretten: in der Initialtherapie effektiv, aber pflegeintensiv

![Abb. 1 a) Reduzierter Gracey-Kürettensatz (Instrumente 5/6 [lila], 7/8 [grün], 11/12 [orange] und 13/14 [blau]), (American Eagle Instruments, Inc, Missoula, USA). b) Klinische Anwendung einer Doppel-Gracey mit XP TechnologieTM von American Eagle subgingival im Rahmen der aktiven Parodontitistherapie an Zahn 47 mit zirkulär erhöhten ST von 6 mm oder auch c) im Rahmen eines parodontalchirurgischen Eingriffes mit Zugangslappenoperation an Zahn 21 mit einer tiefen vertikalen Knochentasche von mesial (Gracey-Kürette 5/6).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb.01_523.jpg.webp) Dr. Graetz

Dr. Graetz

Unabhängig davon, auf welche Instrumente in der praktischen Anwendung zurückgegriffen wird, ist eine optimale und effektive Reinigungsleistung nur durch eine standardisierte Systematik – bei der keine Wurzeloberfläche unbearbeitet bleibt – zu gewährleisten. Der Bewegungsablauf sollte sich aus einer ersten Sondierbewegung von koronal nach apikal („exploring stroke“) zum Ertasten von Unebenheiten auf der Wurzeloberfläche und einer zweiten Arbeitsbewegung („working stroke“) von apikal nach koronal zur Entfernung der Auflagerungen und des Biofilms zusammensetzen. Dieser Bewegungsablauf muss wiederholend zirkulär um den Zahn in überlappenden Bahnen durchgeführt werden, wobei immer auf eine sichere Abstützung (zahnnah oder -fern) und einen korrekten Anstellwinkel zu achten ist. Bei rund 3 Minuten Bearbeitungszeit pro Zahn lassen sich so in etwa 70 bis 80% der nichtmineralisierten Auflagerungen vollständig beseitigen [9,10].

Für eine dauerhaft effiziente Arbeitsweise müssen Küretten regelmäßig nachgeschärft werden. Gerade wenn in der Praxis keine Voraussetzungen (materiell und fachlich) für die Pflege von Küretten gegeben sind, ist die Wahl von Instrumenten mit speziellen abnutzungsbeständigen Arbeitsenden eine Option [11]. Bei diesen kann auf das zeitintensive Aufschleifen verzichtet werden (z.B. XP TechnologieTM von American Eagle oder Sharp Diamond Instrumente von LM).

Trotz der großen Vielfalt und nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit wird bei längerer Nutzungsdauer die Handhabung von Handinstrumenten häufig als ermüdend wahrgenommen. Die dauerhafte Belastung kann zu Gelenk- und Sehnenproblemen führen [12,13]. Der nötige Kraftaufwand von rund 3 N bedingt u.a. auch den signifikant höheren Zahnhartsubstanzabtrag von Handinstrumenten gegenüber maschinellen Systemen [9,14].

Fazit: Manuelle Instrumente gehören v.a. in die aktive Parodontitistherapie, weniger in die UPT, in der zumeist – bei regelmäßiger Teilnahme – eher mit nichtmineralisierten Auflagerungen zu rechnen ist.

Maschinelle Wurzeloberflächenbearbeitung

Schall- und Ultraschallscaler: substanzschonend und ergonomisch Arbeiten

Neben Schall- (AIR) und Ultraschallscalern (US) gehören heute auch die PWS-Geräte zum Standardrepertoire der zahnärztlichen Praxis, wohingegen die Laser immer noch ein Nischenprodukt darstellen.

Für beide Antriebstechniken werden grazile Spitzen angeboten, die eine Instrumentierung von schwer zugänglichen Bereichen v.a. subgingival ermöglichen. Aufgrund der geringeren Schwingungsamplitude und stringenter linearer Schwingungsrichtung, insbesondere von piezokeramisch angetriebenen US, ermöglichen diese ein (Weichgewebe-) schonenderes, subgingivales Instrumentieren als jegliche Handinstrumentierung [15,16] (Abb. 2 bis 4). Dr. Graetz

Dr. Graetz Dr. Graetz

Dr. Graetz Dr. Graetz

Dr. Graetz

Optimalerweise sollten auch diese systematisch angewendet werden, und zwar in sich wiederholenden horizontalen und vertikalen Bahnen („Schachbrettmuster“). Wichtig dabei ist ein druckloses Arbeiten, da es sonst zu einer Dämpfung der Arbeitsspitze mit Leistungs- und gleichzeitigem unnötigem Zahnhartsubstanzverlust kommen kann [15]. Gleichermaßen essenziell ist eine ausreichende Flüssigkeitskühlung (30 ml/min) der Arbeitsspitze, weshalb eine hohe potenziell infektiöse Aerosolbildung resultiert [17–19]. Um die Keimbelastung für den Anwender und das zahnärztliche Team so gering wie möglich zu halten, sind ein angepasster Mund-Nasen- Schutz, eine Schutzbrille als auch das präoperative Ausspülen der Mundhöhle des Patienten mittels antiinfektiöser Lösungen unbedingt notwendig [20].

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Nutzung von US ist die mögliche Interaktion mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren. Da die genauen Wechselwirkungen teils widersprüchlich diskutiert werden, sollte v.a. aus forensischen Gründen bei anamnestisch ermittelten Risikopatienten auf die Anwendung von piezoelektrischen oder magnetostriktiven US verzichtet werden [21].

Fazit: Spezielle Aufsätze des Schallscalers ermöglichen in der aktiven Parodontitistherapie, schlecht zugängliche Bereiche suffizient zu reinigen, hingegen bieten die Ultraschallscaler in der Prophylaxe und UPT eine substanzschonende Möglichkeit der Biofilmentfernung einschließlich mineralisierter Auflagerungen.

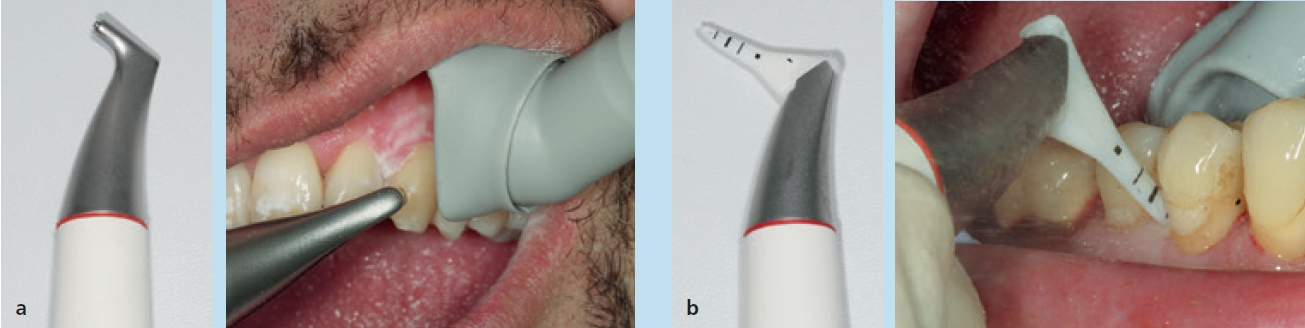

Pulver-Wasserstrahl-Instrumente: Biofilm – schonend entfernen

Dr. Graetz

Dr. Graetz

Fazit: Die Reinigung mit Pulver-Wasserstrahl-Technik mit niedrig abrasiven Pulvern ist sowohl in der PZR als auch der Nachsorge sehr gut geeignet. Harte Auflagerungen müssen jedoch ergänzend mit anderen Instrumenten entfernt werden.

Laser: vielfältige Optionen – weitere Studien wünschenswert

Wenn auch die Methode weniger verbreitet ist, so können doch im Rahmen der Gingivitis-/Parodontitisprävention und -therapie Lasersysteme angewendet werden. Laser nutzen monochromatisches, kohärentes und nahezu paralleles Licht mit elektromagnetischer Strahlung von hoher Intensität, um einen effektiven Gewebeabtrag, auch von Konkrementen, zu erreichen. Ein Laser kann sowohl allein als auch adjuvant zur Wurzeloberflächenbearbeitung eingesetzt werden. Signifikante Vorteile, wie eine verbesserte Reinigungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten, lassen sich aber aufgrund der heterogenen Studienlage derzeit kaum ableiten [38]. Wie bereits erwähnt, können einzelne Laser auch adjuvant im Rahmen beispielsweise der aPDT eingesetzt werden, was zwar zu positiven klinischen Effekten mit stärkerer Taschenreduktion führen kann, aber eher von geringer und nur kurzfristiger Dauer ist [39].

Unbestritten dieser zusätzlichen Möglichkeiten ist der Laser aber aufgrund seiner Funktionsweise ein sehr Behandler-sensitives Instrument. Bei inkorrekter Anwendung drohen Nebenwirkungen wie z.B. die Verletzung des Weichgewebes, weshalb u.a. auch eine spezielle Laserzertifizierung der Praxis vorgeschrieben ist.

Fazit: Den wenigen Vorteilen der Laseranwendung im Vergleich zu konventionellen Verfahren im Rahmen der nichtchirurgischen Parodontitistherapie stehen derzeitig immer noch eine ungenügende Evidenz sowie ein hoher Kosten- und Zeitaufwand gegenüber.

Empfehlungen

![Tab. 1: Verschiedene Instrumente zur Entfernung von Biofilmen und harten/mineralisierten Auflagerungen von der Zahn-/Implantatoberfläche mit ihren systemimmanenten Vor- und Nachteilen (modifiziert nach Graetz et al. [40]).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb.06_460.jpg.webp) Dr. Graetz

Dr. Graetz

* s3-Leitlinie: Häusliches mechanisches Biofilmmanagement in der Prävention und Therapie der Gingivitis. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/083-022.html.

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Dr. Christian Graetz, Dr. Miriam SeidelBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.