Bohrschablonen können in der Implantologie in vielfältigen Variationen eingesetzt werden: von einfach herzustellenden tiefgezogenen Formteilen, bei welchen nur die Implantatposition angekörnt wird, bis zur Full-Guided-Schablone, mit welcher eine transgingivale Implantation zur Durchführung kommt.

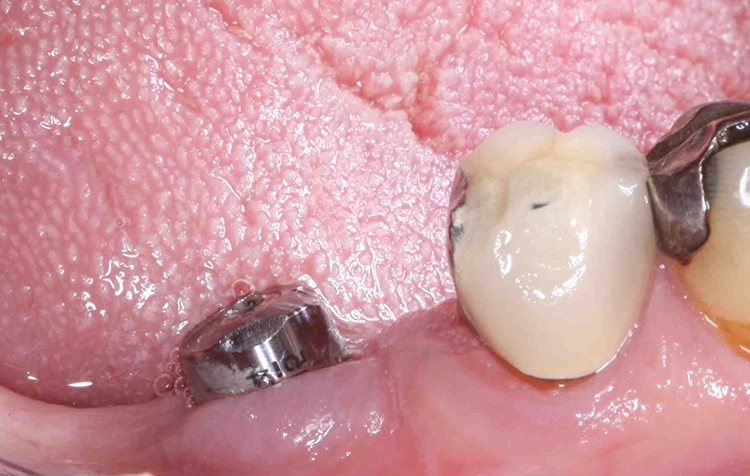

Der erste Planungsschritt gilt der Auswahl der geeigneten Schablonenart für den jeweiligen Fall. Je aufwendiger und komplexer die prothetische Versorgung wird, desto sinnvoller ist auch der Einsatz einer exakteren Schablone. Dabei ist zu beachten, dass mit jedem Schritt der Implantation mittels Schablone auch verstärkt Fehler auftreten können. Eine transgingivale Implantation verzeiht dem Behandler keinerlei Planungsfehler und lässt keine korrektiven Maßnahmen während des Eingriffes zu. Den größten Vorteil hat man mit Schablonen, mit denen die Pilotbohrung noch durchgeführt wird, ggf. ein Formsenker eingesetzt werden kann, wenn die Schleimhaut leicht mobilisiert wurde und verschoben werden kann. Dann kann die Positionierung durch die Pilotbohrung exakt erfolgen. Sollte dennoch korrigiert werden müssen, ist dies intraoperativ problemlos möglich (Abb. 1 a und b).

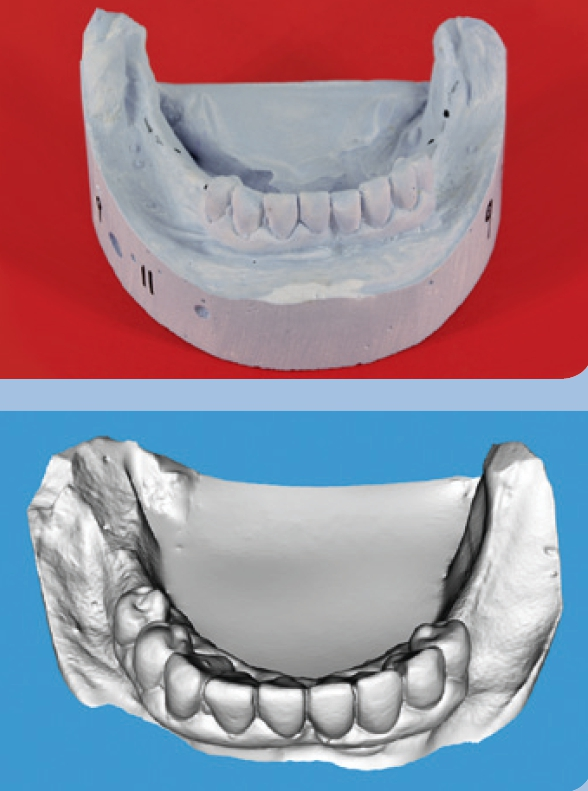

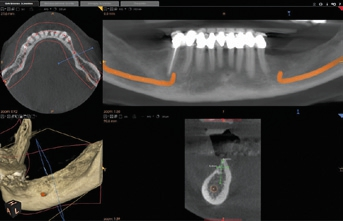

Am Planungsmodell werden zunächst die Implantatpositionen festgelegt (Abb. 1). Hilfreich kann ein Wax-Up auf dem Modell sein. Dann werden die knöchernen Verhältnisse im Bereich der Implantatpositionen untersucht. Von Interesse sind hier das vertikale sowie das horizontale Knochenangebot. Mit einem DVT lässt sich eine optimale Diagnostik der Strukturen durchführen. Sofern eine Bohrschablone hergestellt werden soll, die am Computer geplant wurde, ist eine DVT zwingend notwendig, um eine ausreichende Präzision der Schiene zu erreichen (Abb. 2).

Mit Messungenauigkeiten kalkulieren

Das DVT birgt diverse Fehlerquellen, die der Anwender kennen sollte. So ist je nach Auflösung und Berechnungsalgorithmus mit Messungenauigkeiten im Datensatz von bis zu 500 µm zu rechnen. Bei der Planung muss deshalb ein entsprechender Sicherheitsaufschlag eingerechnet werden, insbesondere zu anatomisch relevanten Strukturen. Auch Artefakte können anatomische Strukturen, die es zu schonen gilt, fehlerhaft darstellen. Es ist also jeweils zu ergründen, ob der Datensatz schlüssig ist. Letztlich muss man die Fakten des Datensatzes mit dem einzusetzenden Verfahren abgleichen, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Genauigkeit erreicht werden kann.

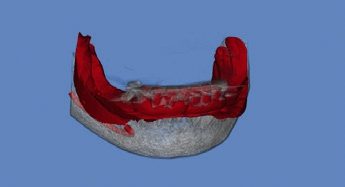

Durch die Geometrie der Messfunktionen und Bewegungsunschärfe bei der Datenerstellung kann es zu weiteren Additionen von Messfehlern kommen. Daher ist schon bei der Exposition des DVT auf optimale Einstellungsbedingungen zu achten. Im Folgenden muss von einem Kiefermodell noch ein dreidimensionaler Datensatz erstellt werden – optimalerweise im STL-Format, z. B. durch einen Modellscan. Für diesen Datensatz gelten dieselben Dimensionierungsfehlerquellen wie beim DVT. Es sollte daher nur ein Scan von ausreichender Güte verwendet und auf das Auflösungsvermögen des Scans geachtet werden. Anschließend werden die beiden Datensätze gematcht, sodass sie möglichst deckungsgleich übereinander liegen. Dies erfolgt in der Regel mittels einer Software. Die deckungsgleiche Lage ist jedoch kritisch zu prüfen, da der Schritt fehlerträchtig ist (Abb. 3).

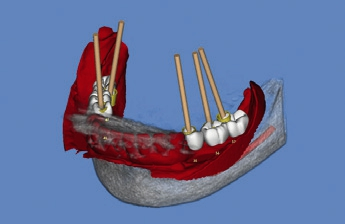

Um nun die exakte Positionierung der Implantate zu bestimmen, ist ein Wax-Up sinnvoll. Dies kann konventionell am Modell erfolgen, welches ebenfalls eingescannt und mit dem vorhandenen Datensatz gematcht wird. Alternativ kann softwareseitig ein virtuelles Wax-Up erstellt werden. Durch die exakte Positionierung der Prothetik ist der Behandlungserfolg vorhersagbar. Die Implantatpositionen werden im folgenden Schritt nun festgelegt (Abb. 4.)

Die virtuelle Implantation in der Software setzt ein gewisses Maß an Übung sowie die Beachtung der genannten Fehlerquellen und das Einbeziehen von ausreichenden Sicherheitsabständen und Toleranzen voraus. Auch das vorhandene Knochenangebot muss zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. Für jede Implantation wird ein notwendiges Minimum an Knochen vorausgesetzt, um eine sichere Einheilung erwarten zu können. Alternativ kann eine Augmentation eingeplant werden.

Auch die Prognose des Knochenwachstums ist kritisch zu hinterfragen und muss in jedem Fall in die Planung einbezogen werden. Es wird eindringlich darauf hingewiesen, im Bereich der navigierten Implantologie mit zu geringen Sicherheitsaufschläge zu arbeiten.

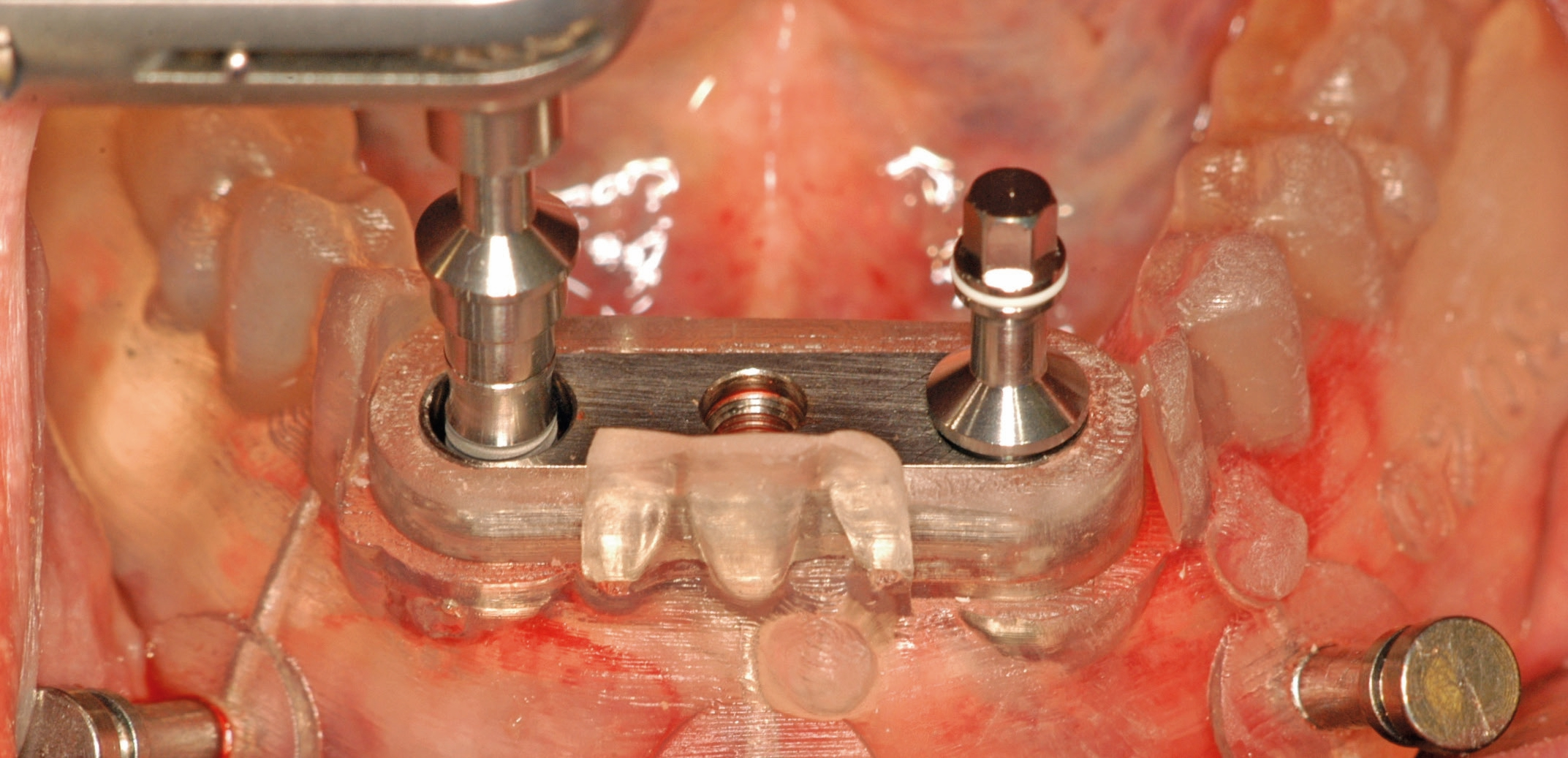

Zum Abschluss wird die Schiene konstruiert und mittels 3D-Drucker hergestellt; die Bohrhülsen werden in die Schiene eingeklebt. Die Konstruktion im dargestellten Fall wurde von der Firma Stentists aus Bassum vorgenommen. Nach der Konstruktion hat der Behandler diese gewissenhaft zu prüfen und freizugeben (Abb. 5). Bei alternativen Systemen kann die Schiene auch gefräst werden. Unabhängig vom technischen Herstellungsverfahren ist die Verarbeitungstoleranz möglichst gering zu halten. Diese Unsicherheitsquelle ist gerätespezifisch und nicht zu unterschätzen; die Kooperation mit erfahrenen Partnern ist aus diesen Gründen sehr sinnvoll. Die Passform der Schiene kann, sofern vorhanden, an einem Gipsmodell (Abb. 6) oder direkt beim Patienten vor Operationsbeginn (Abb. 7) überprüft werden.

Sofern eine Bohrschablone schleimhautgetragen ist, ist die Schleimhaut-Resilienz mit zu berücksichtigen, da die Auflage nicht immer reproduzierbar ist. Eine gute Fixierung der Schablone ist essenziell für den Behandlungserfolg. Wenn sich die Abstützung vorwiegend auf der Schleimhaut befindet, ist es anzuraten, die Schablone mit Fixierschrauben zu positionieren. Die Bohrhülsen können gleichermaßen Fertigungstoleranzen aufweisen. Daher ist zu bedenken, dass das rotierende Instrument für die Implantatbettaufbereitung keine Klemmpassung in der Hülse vorweisen darf, da dies zur Abspanung an der Hülse und somit zur Verunreinigung des Implantatbettes führen könnte. Zudem würde dies zu einer hohen Wärmeentwicklung im Bereich der Hülse und des Bohrers führen, die durch ein Kühlmedium nicht ausreichend reduziert werden könnte. Das Spiel des Bohrers in der Hülse ist also zu kalkulieren.

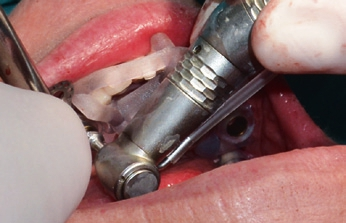

Das Verfahren der Navigation kann aufgrund eingeschränkter Platzverhältnisse am Patienten an seine Grenzen stoßen (Abb. 8), denn es dürfte nicht immer möglich sein, die Bohrschablone sowie das Instrumentarium an der gewünschten Stelle zu positionieren. Insbesondere im Molarenbereich kann das Einführen des Pilotbohrers in die Hülse problematisch werden. Nicht selten muss dann vom geplanten Prozedere abgewichen werden. Abschließend ist selbstverständlich das Ergebnis zu überprüfen; die radiologische Diagnostik soll die Positionierung der Implantate bestätigen. Auch die zweidimensionalen Diagnostik mit dem OPG hat seine Tücken, die falsche Interpretationen zulassen. Insbesondere im Prämolarenbereich können inserierte Implantate vermeintlich schräg dargestellt werden oder gar suggerieren, dass der benachbarte Zahn touchiert worden sei. Dies ist dann glücklicherweise meist ein Problem der Projektion, da das Gerät eine definierte Bahn um den Patienten fährt (Abb. 9). Zur Ergebnisabsicherung könnte ein weiterer Zahnfilm erstellt werden.

Wie bei allen technisch anspruchsvollen Verfahren ist es unabdingbar, dass sich der Behandler mit der Technik auseinandersetzt und den Ablauf konsequent verinnerlicht. Die Suggestion, ein geführtes Implantieren sei einfacher als die herkömmlichen Vorgehensweisen, ist ein Trugschluss. Wer sich jedoch intensiv mit dieser Methodik vertraut gemacht hat und das Vorgehen beherrscht, der wird optimale Ergebnisse erreichen. Implantate können optimal positioniert werden – sowohl in Bezug auf die chirurgische als auch die prothetische Planung.

Fazit

Die Verfahren des navigierten Implantierens setzen große Sorgfalt voraus, um therapeutische Misserfolge zu vermeiden. Insofern ist es wichtig, dass dem Behandler die Fehlerquellen bewusst aufgezeigt werden. Werden diese bei der Planung beachtet bzw. berücksichtigt und die entsprechenden Toleranzen einkalkuliert, so sind diese Verfahren eine Bereicherung für die Praxis. Sie geben dem Geübten mehr Sicherheit und durch das Backward-Planning ist eine präzisere Vorhersage des prothetischen Erfolges machbar.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

![Abb. 1: Vergleich der Morphologie an Implantat und Zahn (modifiziert nach [17]).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Art_Diagnostik___BFM_in_der_UIT_Abbildungen-2.webp.webp)

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.