Der Wandel zu einer zunehmend präventionsorientierten Zahnmedizin hat in den letzten Jahrzehnten zu weniger Kariesbehandlungen bei Patienten/-innen im Kindes- und Jugendalter geführt [1]. Auch im Erwachsenenalter wirken diese Präventionserfolge weiter, sodass auch in dieser Patientengruppe mittlerweile ein Rückgang bei der Kariesprävalenz zu verzeichnen ist [2].

Die geringere Kariesprävalenz führt über die Lebenszeit gesehen zu weniger Zahnverlust, sodass ältere Menschen heute zunehmend mehr gesunde eigene Zähne aufweisen als Gleichaltrige vor 25 Jahren [3,4]. Diese eigentlich positive Entwicklung, welche den Erfolg moderner zahnmedizinischer Versorgungskonzepte widerspiegelt, kann bei älteren Patienten/-innen durchaus problematisch sein. Denn mehr eigene Zähne bedeuten auch einen höheren Bedarf an zahnmedizinischer Betreuung. Dies ist insbesondere dann schwierig, wenn ältere Patienten/-innen pflegebedürftig werden. Hier bestehen oft systembedingte Barrieren beim Zugang zu einer adäquaten zahnmedizinischen Versorgung [5].

Gleichzeitig lässt die Effektivität selbst durchgeführter oder durch Pflegepersonal unterstützter Mundhygienemaßnahmen nach. Zahnmediziner/-innen stehen daher zunehmend vor der Herausforderung, pflegebedürftige Senioren/-innen durch effektive Betreuungs- und Behandlungskonzepte oral gesund zu erhalten.

Eine gute Mundgesundheit trägt als integraler Bestandteil zur Allgemeingesundheit bei und beugt weiteren Komplikationen (z.B. Pneumonie oder Mangelernährung mit Gewichtsverlust) vor [4]. Vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland und in Anbetracht des wachsenden zahnmedizinischen Behandlungsbedarfs derselben, gilt es neue, realistische Versorgungskonzepte zu etablieren, um mehr Senioren/-innen mit mehr eigenen Zähnen adäquat zu versorgen.

Für die Therapie von Karies greift ein rein restaurativer Ansatz zu kurz: Er ist nur bedingt für die Behandlung pflegebedürftiger Patienten/-innen geeignet und insbesondere bei Wurzelkaries mit einem relativ hohen Risiko für Misserfolge verbunden. Nichtinvasive Maßnahmen zur Prävention und Behandlung von Karies sind klinischen Studien zufolge bei Senioren/-innen vielversprechend.

Gleichzeitig können sie auch unter Bedingungen außerhalb der Zahnarztpraxis gut eingesetzt werden. Der vorliegende Artikel beschreibt Empfehlung zum nichtinvasiven Management von Karies und dabei insbesondere Wurzelkaries bei älteren Erwachsenen und Senioren/-innen.

Herausforderung bei pflegebedürftigen Senioren/-innen

Die zahnmedizinische Betreuung von pflegebedürftigen Menschen stellt Zahnärzte/-innen im Praxisalltag immer wieder vor Herausforderungen. Zum einen gilt es, die eingeschränkte Belastbarkeit der pflegebedürftigen Patienten/-innen im Hinblick auf zahnärztliche Interventionen zu beurteilen sowie polypharmazeutische und allgemeinmedizinische Risiken zu identifizieren.

Dabei ist es ratsam, gegebenenfalls interdisziplinär mit Ärzten/-innen zu kooperieren und bei der Unterweisung in häuslichen Präventionsmaßnahmen Pflegekräfte beziehungsweise pflegende Angehörige mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite muss für die Behandlung oft das gewohnte Terrain – die Zahnarztpraxis – verlassen werden, was die Möglichkeiten zur Behandlung stark einschränkt. Beide Aspekte führen dazu, dass das Interesse niedergelassener Zahnärzte/-innen, die zahnmedizinische Betreuung von pflegebedürftigen Senioren/-innen zu gewährleisten, nicht immer besonders groß ist [6].

Zwar gibt es spezialisierte Zahnärzte/-innen, die im Rahmen von Kooperationen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Einrichtungen regelmäßig in Pflegeheime gehen, um deren Bewohner/-innen zahnmedizinisch zu betreuen. Solche Kooperationen sind aber längst nicht die Regel.

Ein weiteres Problem ist, dass viele Senioren/-innen mit Pflegebedarf zu Hause betreut werden, was die Organisation einer systematischen zahnmedizinischen Versorgung dieser Patienten/-innen erschwert: Nur 16% der Pflegebedürftigen in Deutschland werden vollstationär in Pflegeheimen versorgt, demgegenüber 84% zu Hause durch Angehörige und teilweise unterstützt durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste (Destatis, 2024). Dies führt dazu, dass ältere Menschen beim Übergang in die Pflegebedürftigkeit nicht mehr kontrollorientiert zahnärztliche Versorgung in Anspruch nehmen, sondern oft nur noch bei Beschwerden.

Eine dramatische Verschlechterung des Mundgesundheitszustands kann die Folge sein. So unterscheidet sich der Mundgesundheitszustand teilweise deutlich zwischen Personen mit und ohne Pflegebedarf [4]. Um Zahnärzte/-innen zu motivieren, einen besseren Zugang zur zahnärztlichen Versorgung mit einem Fokus auf die Prävention für pflegebedürftige Senioren/-innen zu ermöglichen, wurden seit 2013 sukzessive neue (präventive) Leistungen in den Leistungskatalog der GKV eingeführt.

Ein präventives Maßnahmenpaket ist dabei die Erhebung eines individuellen Mundgesundheitsstatus und Mundgesundheitsplans (BEMA-Nr. 174a) sowie die Mundgesundheitsaufklärung (BEMA-Nr. 174b) der pflegebedürftigen Patienten/-innen nebst des Unterstützungsumfeldes (Angehörige, Pflegepersonal). Der größte Anteil dieser präventiven Leistungen wird jedoch im Rahmen von Kooperationsverträgen in Pflegeheimen erbracht, gefolgt von der Praxis und den Besuchen Pflegebedürftiger ohne Kooperationsvertrag (z.B. Tagespflege, Hausbesuche) (für 174a: 61,7% vs. 23,3% vs. 15%) (KZBV-Jahrbuch, 2023). Dies zeigt, dass viele pflegebedürftige Senioren/-innen nach wie vor nicht von der Umsetzung dieser Maßnahmen profitieren.

Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit nimmt die Belastbarkeit von Senioren/-innen auch im Hinblick auf die zahnmedizinische Behandlung ab. Um den Grad der Belastbarkeit einzuschätzen, kann die zahnmedizinische funktionelle Kapazität herangezogen werden, die sich aus der Therapiefähigkeit, der Mundhygienefähigkeit und der Eigenverantwortlichkeit der Patienten/-innen zusammensetzt [3]. Während jeder 2. ältere Mensch ohne Pflegebedarf uneingeschränkt zahnärztlich behandelt werden kann und sich somit die Behandlungsmöglichkeiten häufig nicht von denen jüngerer Erwachsener unterscheiden, ist die Belastbarkeit bei pflegebedürftigen Senioren/-innen regelmäßig stark eingeschränkt: Aus dieser Patientengruppe kann nur noch jeder/jede 5. uneingeschränkt zahnärztlich behandelt werden [4].

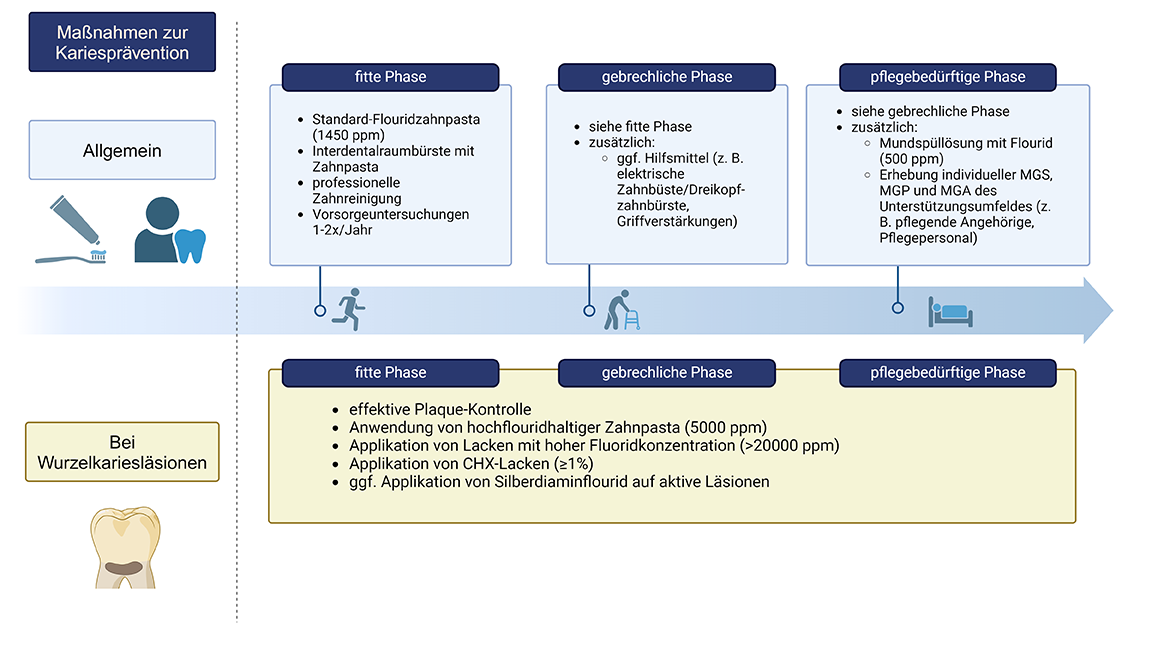

Die zahnmedizinische Behandlung pflegebedürftiger Senioren/-innen sollte zwar nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst, aber auch mit „Augenmaß“ erfolgen. Nicht immer sind alle Maßnahmen umsetzbar und würden durch eine zu starke Belastung der Patienten/-innen möglicherweise einen größeren Schaden als Nutzen bewirken. Um den Umfang zahnmedizinischer Behandlungen zu begrenzen, wäre es wünschenswert, durch entsprechende Präventionsmaßnahmen so gut es geht dafür zu sorgen, dass biofilmassoziierte orale Erkrankungen wie Karies oder Parodontitis gar nicht erst entstehen (Abb. 1). Entsprechende Ansätze sollten risikoadaptiert sein und die individuelle Belastbarkeit der Patienten/-innen berücksichtigen. Solche präventiven und nichtinvasiven Ansätze können beim Vorliegen von Karies zudem dazu führen, dass die Läsionen arretiert werden – sie können also gleichermaßen als Therapieansätze dienen. Hofmann

Hofmann

Wurzelkaries bei älteren Patienten/-innen

Die Therapie von Karies macht den Großteil des Tagesgeschäfts bei den meisten Zahnärzten/-innen aus. So zählt die Restauration von Zahndefekten, die meist als Folge von Karies entstanden sind, nach wie vor zu den am häufigsten durchgeführten Behandlungsmaßnahmen in der Zahnmedizin. Jedoch haben Datenerhebungen in den letzten Jahren einen Kariesrückgang zunächst bei Kindern und Jugendlichen* und zuletzt auch bei Erwachsenen** gezeigt [4].

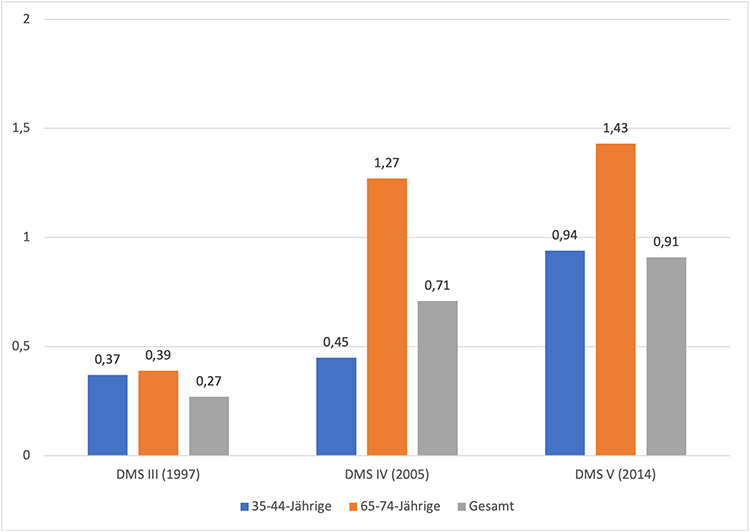

Der Trend des Kariesrückgangs ist aber nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu verzeichnen. So zeigen die Daten ebenfalls, dass das Risiko, an Karies zu erkranken, bei Patienten/-innen höheren Alters in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Gerade die Prävalenz von Wurzelkaries, der vorherrschenden Kariesform im Alter, ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen [7]: Die durchschnittliche Anzahl kariöser Wurzeloberflächen pro Person stieg von 0,27 im Jahr 1997 (DMS III) auf 0,71 im Jahr 2005 (DMS IV) und 0,91 im Jahr 2014 (DMS V) (Abb. 2). Hofmann

Hofmann

Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und der Bevölkerungsentwicklung bedeutet dies, dass sich die Gesamtzahl der kariösen Wurzeloberflächen innerhalb von 20 Jahren von rund 21 Millionen im Jahr 1997 auf über 70 Millionen im Jahr 2014 mehr als verdreifacht hat [8]. Der Versorgungsbedarf für Karies hat also insgesamt nicht unbedingt abgenommen, sondern er hat sich vielmehr von jüngere auf ältere Patienten/-innen verlagert.

Wurzelkariesläsionen haben einige Eigenschaften, die sie von klassischen koronalen Kariesläsionen unterscheiden: Im Gegensatz zum Schmelz ist das Wurzeldentin weniger gut mineralisiert und weist zu großen Teilen (ca. 30%) organische Bestandteile, vorwiegend Kollagenfasern, auf. Das macht die Wurzeloberfläche insgesamt gegenüber einem kariogenen Säureangriff empfindlicher. Im Zuge einer solchen Kariesattacke werden zudem proteolytische Enzyme freigesetzt (vor allem Gelatinasen und Kollagenasen), welche die organische Komponente des Dentins irreversibel abbauen [9].

Beide Aspekte führen dazu, dass es bei Wurzelkaries unter gleichen kariogenen Bedingungen im Vergleich zu Schmelzkaries früher zu einem irreversiblen Verlust von Zahnhartsubstanz kommt. Dementsprechend gibt es morphologische Unterschiede zwischen Wurzel- und Schmelzkaries: Aufgrund des früh einsetzenden irreversiblen Substanzverlustes sind Wurzelkariesläsionen oft eher flach und schüsselförmig. Klassische unterminierende Kavitäten mit überhängenden Kavitätenrändern, wie sie bei vorangeschrittener Schmelzkaries zu finden sind, weisen Wurzelkariesläsionen nur selten auf.

Viele (aber längst nicht alle) Wurzelkariesläsionen sind an Zahnflächen lokalisiert, die prinzipiell der Mundhygiene zugänglich sind. Damit sind Wurzelkariesläsionen gut zugänglich für eine Biofilmkontrolle und für die Applikation von antibakteriellen und/oder mineralisationsfördernden Substanzen. Die therapeutische Konsequenz, die sich hieraus ergibt, ist die Möglichkeit, aktive Wurzelkariesläsionen auch in fortgeschrittenen Stadien durch entsprechende Maßnahmen in einen inaktiven Zustand zurückzuführen. Diese sogenannte Arretierung der Karies stellt das Therapieziel einer Reihe von Behandlungsansätzen bei Wurzelkaries dar.

Arretierende (nichtinvasive) Maßnahmen

Die klassische restaurative Therapie für die Versorgung von Wurzelkariesläsionen ist nicht immer erfolgversprechend. So ist der Haftverbund zwischen Dentin und einem Adhäsiv deutlich schlechter als der adhäsive Verbund zum Schmelz. Die Nähe von Wurzelkariesläsionen zur Gingiva erschwert zudem die Trockenlegung, die eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Anwendung der Adhäsivtechnik ist.

Restaurationen zur Versorgung von Wurzelkaries haben daher insgesamt eine recht hohe Misserfolgsrate [10]. Auf Patientenebene kommt oft noch erschwerend hinzu, dass viele Patienten/-innen mit Wurzelkaries ein höheres Lebensalter haben. Altersbedingte Veränderungen können dazu führen, dass Patienten/-innen nur noch eingeschränkt behandlungsfähig sind, wenn sie beispielsweise weniger belastbar sind oder aufgrund von Einschränkungen in der Mobilität nicht mehr die Zahnarztpraxis für eine Behandlung aufsuchen können. Die Behandlung von Wurzelkaries mit Restaurationen ist bei solchen Patienten/-innen in vielen Fällen nicht realisierbar.

Empfehlungen zum nichtinvasiven Wurzelkariesmanagement

Um auch bei eingeschränkt behandlungsfähigen Patienten/-innen Wurzelkaries behandeln zu können, sind in den letzten Jahren nichtinvasive Behandlungsansätze entwickelt und klinisch erprobt worden. Diese Behandlungen haben alle das Ziel, die Wurzelkaries zu arretieren. Mittlerweile sind einige klinische Studien verfügbar, die zeigen, dass solche nichtinvasiven Behandlungen effektiv sind [11,12]. Die positive Evidenz hat dazu geführt, dass Fachgremien mittlerweile konkrete Empfehlungen zur bedarfsgerechten Therapie von Wurzelkaries herausgegeben haben [13] (Tab. 1). Diese zielen auf die Prävention zur Entstehung neuer bzw. auf die Therapie von bereits vorhandener Wurzelkaries ab.

| Präparat | Frequenz | Anwendung |

|---|---|---|

| Fluorid- und Chlorhexidin-Lack*** | alle 3 bis 6 Monate durch Zahnarzt/-ärztin | Applikation auf einzelne aktive Wurzelkariesläsionen |

| Silberdiaminfluorid | alle 6 bis 12 Monate durch Zahnarzt/-ärztin | Applikation auf einzelne aktive Wurzelkariesläsionen, cave: Schwarzfärbung |

| Fluoridspülung | täglich | Prävention und Behandlung bei mäßigem Wurzelkariesrisiko |

| Zahnpasta mit 5000 ppm Fluorid | täglich | Prävention und Behandlung bei mehreren aktiven Wurzelkariesläsionen und hohem Wurzelkariesrisiko |

Tab. 1: Anwendungsempfehlungen für verschiedene Präparate zur Prävention und nichtinvasiven Behandlung von Wurzelkaries nach Sebastian Paris et al. [13]. *** Chlorhexidin-Lack wurde in den Konsensus-Empfehlungen nicht berücksichtigt, hat aber in klinischen Studien einen positiven Effekt bei Wurzelkaries.

Empfehlungen zur Prävention

Für koronale Karies wie auch für Wurzelkaries stellen die regelmäßige zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchung sowie verhaltenslenkende Maßnahmen die Eckpfeiler der Kariesprävention dar. Dazu zählen beispielweise die Reduzierung der Zuckerzufuhr, die Verbesserung der häuslichen Mundhygiene zur Beeinflussung des Biofilms und die Anwendung von Fluorid.

Insbesondere das 2-mal tägliche Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta (mit 1000 bis 1500 ppm Fluoridgehalt) ist für die Vorbeugung von Karies hocheffektiv und sollte allen Erwachsenen empfohlen werden. Um der Entstehung von Wurzelkaries in schwer zu behandelnden Approximalräumen vorzubeugen, sollten Patienten/-innen mit Wurzelkariesrisiko zusätzlich eine gründliche Approximalraumhygiene unter Anwendung von Interdentalraumbürsten und Zahnpasta durchführen [13]. Dabei sollten ältere Patienten/-innen mit motorischen Einschränkungen bei der Umsetzung von Mundhygienemaßnahmen durch Angehörige oder das Pflegepersonal unterstützt werden.

Um einen stärkeren kariespräventiven Effekt zu erzielen, sollten Patienten/-innen, die bereits mehrere aktive Wurzelkariesläsionen aufweisen, anstelle der Standardfluoridzahnpasta eine Zahnpasta mit erhöhtem Fluoridgehalt (z.B. Colgate Duraphat® 5000ppm Fluorid Zahnpasta) benutzen. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Zahnpasta nur auf Rezept in Apotheken erhältlich und dabei deutlich teurer als Standardfluoridpräparate ist. Auch die zusätzliche Anwendung von fluoridhaltigen Spüllösungen kann Wurzelkaries vorbeugen. Dabei sind auch hier Spülungen umso wirksamer, je höher deren Fluoridgehalt ist [14].

Empfehlungen zur Behandlung

Nichtinvasive Behandlungsansätze greifen auf unterschiedlichem Wege in den Kariesprozess ein, sodass das Voranschreiten der Karies verlangsamt oder im besten Fall gestoppt wird. Das Behandlungsziel ist in diesem Fall nicht, wie bei der Füllungstherapie, die Rekonstruktion des Zahnes, sondern die Arretierung der Kariesläsion. Dies ist bereits durch die konsequente Umsetzung häuslicher Mundhygienemaßnahmen möglich.

Der Biofilmkontrolle gut zugängliche Läsionen können bereits arretieren, wenn sie regelmäßig bewusst geputzt werden. Dementsprechend kann es bei Patienten/-innen mit guter Compliance ausreichend sein, sie auf die Lokalisation aktiver Wurzelkariesläsionen hinzuweisen, sodass sie diese gezielt putzen. Die beim Zähneputzen verwendete Fluoridzahnpasta unterstützt durch ihre mineralisationsfördernden Eigenschaften den Therapieeffekt. Dabei hat die bereits unter dem Aspekt Wurzelkariesprävention genannte Zahnpasta mit erhöhtem Fluoridgehalt einen noch stärkeren Effekt. Deren Anwendung führte in klinischen Studien zu 50% mehr arretierten Wurzelkariesläsionen im Vergleich zur Standardfluoridzahnpasta. Sie wird daher gerade bei Patienten/-innen mit mehreren aktiven Wurzelkariesläsionen empfohlen [12,13].

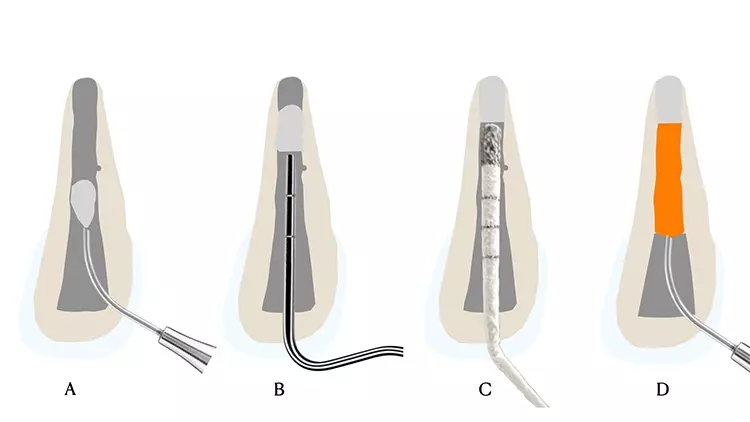

Für die professionelle nichtinvasive Behandlung von kariösen Wurzeloberflächen stehen verschiedene Lacke zur Verfügung, die in der Regel alle 3 bis 6 Monate angewendet werden. Dabei können Fluoridlacke mit ihrem hohen Fluoridgehalt eine Arretierung von aktiven Wurzelkariesläsionen bewirken.

Klinische Studien haben ebenfalls gezeigt, dass die professionelle Applikation von Chlorhexidin-Lack, welcher antibakterielle Eigenschaften aufweist, sowohl zur Prävention als auch zur Arretierung von Wurzelkaries wirksam ist [12]. Mittlerweile stehen auch Kombinationspräparate zur Verfügung, die sowohl Fluorid als auch Chlorhexidin enthalten (z.B. Cervitec® F, Ivoclar Vivadent). Bisher gibt es jedoch noch keine klinischen Studien, die zeigen, dass diese Kombination gegenüber der Applikation der Einzelkomponenten bei Wurzelkaries überlegen ist.

2 Substanzen, die auf Silberfluorid basieren und ebenfalls sowohl mineralisationsfördernde als auch antibakterielle Eigenschaften aufweisen, sind Silberdiaminfluorid (SDF) und Silberfluorid (AgF). Diese Substanzen werden zunehmend in der Kinderzahnmedizin zur Behandlung von Milchzahnkaries eingesetzt.

Klinische Studien zeigen zudem eine hohe Wirksamkeit von SDF für die Arretierung von Wurzelkariesläsionen [12]. Dabei ist es gerade bei Patientinnen und Patienten mit eingeschränktem Zugang zur zahnmedizinischen Versorgung, also beispielsweise pflegebedürftigen Seniorinnen oder Senioren, von Vorteil, dass Silberfluorid-Systeme nur alle 6–12 Monate angewandt werden müssen.

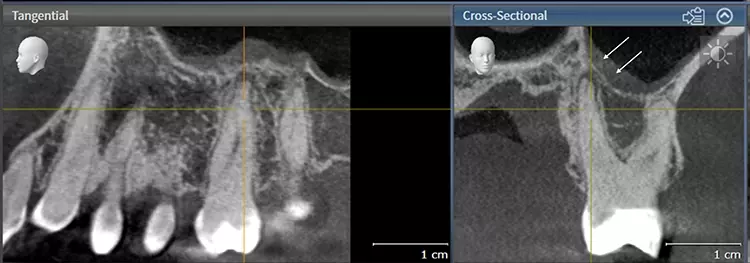

Allerdings führt ihr Einsatz zu einer Schwarzfärbung der behandelten Läsionen (Abb. 3). Diese unerwünschte Nebenwirkung sollte in jedem Fall mit den Patienten/-innen besprochen werden, auch wenn sie in vielen Fällen gut tolerierbar ist [15]. Zudem sind die derzeit einzigen in Deutschland erhältlichen auf Silberfluorid basierenden Systeme (Riva Star™ (SDF) und Riva Star aqua™ (AgF); SDI Limited) bisher nur als Desensitizer zugelassen und nicht für die Behandlung von Karies. Eine entsprechende Aufklärung der Patienten/-innen macht jedoch eine „Off-Label“-Nutzung bei Wurzelkaries möglich.

Aufgrund der positiven Studienlage kann zukünftig erwartet werden, dass eine zulassungsüberschreitende Anwendung entfallen könnte. Derzeit sind Silberfluorid-Systeme bereits auf dem amerikanischen Kontinent (Kanada, Lateinamerika) und in asiatischen Ländern zur Kariesprävention und -arretierung zugelassen und etabliert. Im Pflegesetting könnten bei der Wahl zwischen SDF und AgF einige Argumente für den mobilen Einsatz des AgF-Systems sprechen: Durch eine veränderte Zusammensetzung lassen sich Gingivairritationen, die bei der Applikation von SDF in gingivanahen Bereichen auftreten können, vermeiden. Zudem muss das AgF-Produkt nicht gekühlt gelagert werden, was den mobilen Einsatz zusätzlich vereinfacht.

Fazit

Wurzelkaries ist eine zunehmend häufige Erkrankung, die vorwiegend ältere und hochaltrige Patienten/-innen betrifft. Nichtinvasive Ansätze zum Management von Wurzelkaries weisen in einigen Situationen Vorteile gegenüber klassischen restaurativen Behandlungsansätzen auf. Als nichtinvasive Präparate kommen mineralisationsfördernde und antibakterielle Substanzen infrage, die entweder im Rahmen der häuslichen Mundhygienemaßnahmen oder durch den/die Behandler/-in appliziert werden.

Weitere Angaben

* Deutsche Mundgesundheitsstudien (DMS) III (Daten aus 1997) und IV (Daten aus 2005). ** DMS V (Daten aus 2014).

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Dr. Göstemeyer GerdBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.