|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

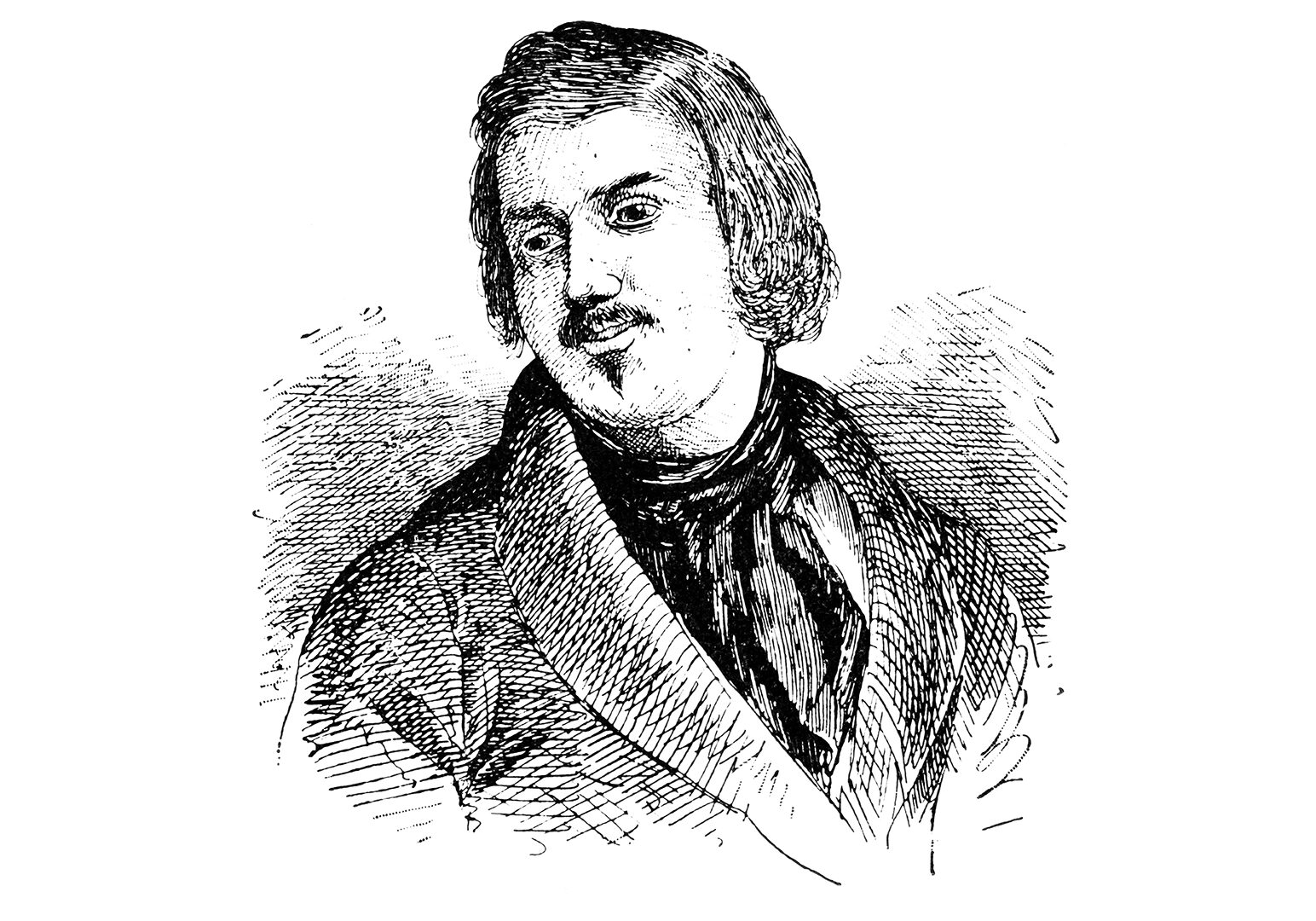

Zähne spielen in der „Menschlichen Komödie“ von Honoré de Balzac für die Charakterisierung von Figuren eine besondere Rolle. Allem voran fällt das häufige Fehlen derselben auf. Das hatte durchaus etwas mit Balzac selbst zu tun. Seine Mutter ermahnte die Kinder sehr zur Zahnpflege. Noch aus dem Internat in der kleinen Stadt Vendôme schrieb ihr der zehnjährige Honoré 1809, er vernachlässige es nicht, seine Zähne mit einem Läppchen zu reinigen.

Viel genützt hat diese Art der Zahnpflege dem jungen Mann allerdings nichts. Schon 1820 hält ein Zeitgenosse fest: „ein knochiges Gesicht, einen großen Mund, schon ausgebrochene Zähne“. Sein Auftreten später in der Pariser Gesellschaft wurde von dem Schriftsteller Alfred de Vigny so beschrieben: „Er war ein sehr ungepflegter junger Mann, sehr mager, sehr geschwätzig; bei allem, was er sagte, verhaspelte er sich und spuckte, weil ihm in seinem feuchten Mund sämtliche oberen Zähne fehlten.“ Wundert es da, dass in der „Menschlichen Komödie“ mit ihrem charakteristischen, sehr satten Realismus die Zahnlosen eine gewisse Präsenz haben?

Zahnruinen

Auch wenn in früheren Jahrhunderten Zahnlücken üblich waren, luden sie literarisch durchaus ein, sie als ein Charakteristikum bestimmter Menschengruppen zu verwenden. Doch nicht immer ging es um Zahnlücken, auch schlecht stehende Zähne wurden zum Merkmal wie eine Passage über eine Frau mittleren Alters in Balzacs „Adieu“ belegt: „Ihr Mund war so geschnitten, dass er schlecht gewachsene Zähne sehen ließ, die aber so weiß wie die eines Hundes waren.“ Es sind vorrangig alte Menschen, deren Gesichter er mit Zahnlücken ausstattet, wobei Balzac schon Personen Ende 30 als „alt“ bezeichnet.

So auch in der Erzählung „Ferragus – das Haupt der Zerstörer“ bei einem alten Weib, „dessen zahnloser Mund zum Keifen wie geschaffen schien“. Die scheußlichste Beschreibung eines beinahe zahnlosen Gesichts gibt Balzac bei einem Musiker, immerhin ein verarmter Herzog, in der Erzählung „Massimilla Doni“: „Diese Nase übrigens bedeckte schamhaft eine Öffnung, die man nicht gut Mund nennen konnte, ohne das Menschengeschlecht zu beleidigen. Immerhin zeigten sich zum Beweis 3 oder 4 bewegliche Zähne in dieser Öffnung und legten sich selbsttätig gegeneinander. […] Lange und ermüdende Verdauungsarbeit hatte seine Zähne fortgeschwemmt.“

Das tadellose Strahlen

Nein, mit vor sich hin verfaulenden Zähnen und selbst mit Zahnlücken mochte man sich immer ungerner zeigen. Die tadellosen Zähne gehörten in der Moderne bald schon zur immer wichtiger werden Selbstpräsentation. Die Mittelschicht leistete sich Zahnersatz, heute gewährleisten (meistens) die Krankenkassen, dass wir uns bei Bewerbungen mit vollständigen Zahnreihen zeigen können. Auf keinen Fall dürfen wir den Eindruck erwecken, wir ließen uns hygienisch gehen. Und auch in der „Menschlichen Komödie“ sind schöne, weiße Zähne natürlich ein besonderes Kennzeichen. Solche Zähne weist Balzac vor allem Kindern und jungen Frauen zu.

In „Die Königstreuen“ heißt es: „Beim Eintreten lächelte sie mit einer Anmut, wie sie Frauen eigen ist, die in einem rosigen Mund zwei Perlreihen porzellanweißer Zähne […] besitzen, so frisch wie die eines Kindes.“ Besonders für (junge) Frauen vor der Heirat sind schöne Zähne wichtig. Als eine junge, ausnehmend schöne, aber fast allen Anwesenden eines Salons unbekannte Frau den Tanzsaal betreten hat, beginnen die Männer in den Fensternischen zu rätseln, wer die Geheimnisvolle ist: „Wenn sie sprechen würde, könnten wir sehen, ob sie schöne Zähne hat.“

Das sich wandelndes Schönheitsideal

Uwe Britten

Uwe BrittenMakellose Zahnreihen wurden im 19. Jahrhundert zunehmend Teil des Schönheitsideals. Nicht die Zahnlücken waren länger bemerkens- und erzählenswert, sondern die strahlend weißen Zähne. Doch das war unter den damaligen Lebensbedingungen nicht leicht zu erreichen – auch nicht in den höheren Kreisen, wo es in den Salons nach dem Essen Zuckerwasser zu trinken gab und wo überhaupt die Nachtstunden über unentwegt gegessen und Champagner getrunken wurde. Denn das setzte den Zähnen mächtig zu. Läppchen konnten da nicht viel ausrichten.

Das trifft ganz besonders für Balzac zu. Auch wenn er zeitlebens jemand war, über den man hinter seinem Rücken lästerte, war er in den wöchentlichen Salons gern gesehen, denn eines war er eben nicht: ein Langweiler. Natürlich waren ihm für seine Besuche die Salons des alten Adels am liebsten, in die er ab Ende 20 vorzudringen versuchte. Eines nämlich stand für ihn fest: Er wollte ausschließlich eine Frau heiraten, die dem alten Adel entstammte, am besten natürlich eine mit viel Geld. Mit seinen schlechten Zähnen und seinem Verhalten, dass selbst später im Leben noch dem eines vorlauten Kindes glich, kam er für die meisten adligen Frauen allerdings nicht als Ehepartner infrage. Das Herandienern an die adligen Kreise hatte zuweilen etwas Peinliches.

So beschreibt ein Zeitzeuge Balzacs erstes Besuchen im Salon der Madame Récamier: „Diesem Mann blieb nichts übrig, als alles, was ihm an Vernunft verliehen worden war, zusammenzuraffen, um sich nicht sämtlichen Anwesenden in die Arme zu werfen.“ Er konnte weder mit der Etikette in höheren Kreisen mithalten noch wusste er immer so ganz genau, was zu sagen schicklich war. Sein freches und manchmal unreflektiertes Drauflosreden dürfte den Damen und Herren so manches Mal die Röte ins Gesicht getrieben haben. In einem allerdings genoss er große Hochachtung: Was er literarisch leistete, hatte es vorher nicht gegeben und stand von einzigartiger Höhe inmitten all der literarischen Zeitgenossen. Dieser kleine, dicke Mann war ein Riese, der sich letztlich jedoch überschätzt und sich zu viel zugemutet hatte.

Dass er seinen Körper stets vernachlässigte, verkürzte ihm das Leben gehörig. So kam es zum frühen Multifunktionsversagen des Körpers im August 1850, kaum dass er – frisch verheiratet – mit seiner adeligen Gattin, der betuchten Ewelina von Hanska, aus der Ukraine nach Paris zurückgekehrt war. Beerdigt ist er auf dem Père-Lachaise in Paris. Die Büste zeigt ihn mit geschlossenem Mund. Aber das lag ganz in der Tradition. Denn schon früher wurden die Abgebildeten in Malerei und Plastik natürlich nie mit Zahnlücken gezeigt.

| Information: |

| Honoré de Balzac wurde am 20. Mai 1799 in Tours geboren und starb 1850 in Paris. Er schrieb den ersten literarischen Zyklus der Literaturgeschichte (Die menschliche Komödie), dem gerade in Frankreich viele Zyklen folgten, etwa von Emile Zola und Marcel Proust. In den USA war William Faulkner ein Nachfolger. Balzacs Texte zeigen das Entstehen der modernen Gesellschaftsform (siehe dazu: Uwe Britten, Balzacs Blick. Die Geburt des modernen Individuums und seiner psychischen Verfasstheit). Seine Darstellungsweise und Formenvielfalt gehören bereits zum frühen Realismus. |

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.