|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Der Verlust eines Zahnes durch ein Trauma ist eine akute Notsituation, die sowohl für das betroffene Kind als auch für dessen Eltern eine große Belastung darstellt und die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität erheblich beeinträchtigt [1,2]. Die vollständige Dislokation eines Zahnes aus der Alveole, als Avulsion bezeichnet, gehört zu den schwersten Zahnverletzungen und kann ohne sofortige und angemessene Maßnahmen zu erheblichen Komplikationen führen [3,4]. Mit einer Prävalenz von 0,5–16% unter allen Zahntraumata stellt die Avulsion eine signifikante Herausforderung für die zahnmedizinische Notfallversorgung dar [5,6].

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuellen Behandlungsempfehlungen der S2k-Leitlinie „Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne“ [4]. Die kontinuierliche Forschung auf diesem Gebiet hat zu einer ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung der Behandlungsstrategien geführt, wobei insbesondere die Bewertung der Prognose nach Avulsionsverletzungen in der letzten Aktualisierung der Leitlinie vereinfacht wurde. Zur Veranschaulichung der praktischen Umsetzung wird ein Fallbeispiel vorgestellt, das die Behandlung unter suboptimalen Bedingungen beschreibt und dabei die Herausforderungen verdeutlicht. Der vorliegende Fall wurde vor Erstellung der aktuellen Leitlinie dokumentiert. Ziel des Artikels ist es, sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die zahnärztliche Versorgung avulsierter Zähne von Kindern und Jugendlichen zu vermitteln.

Fallbeispiel: autoalloplastische Replantation nach traumatischem Verlust unter Verwendung von Titanstiften

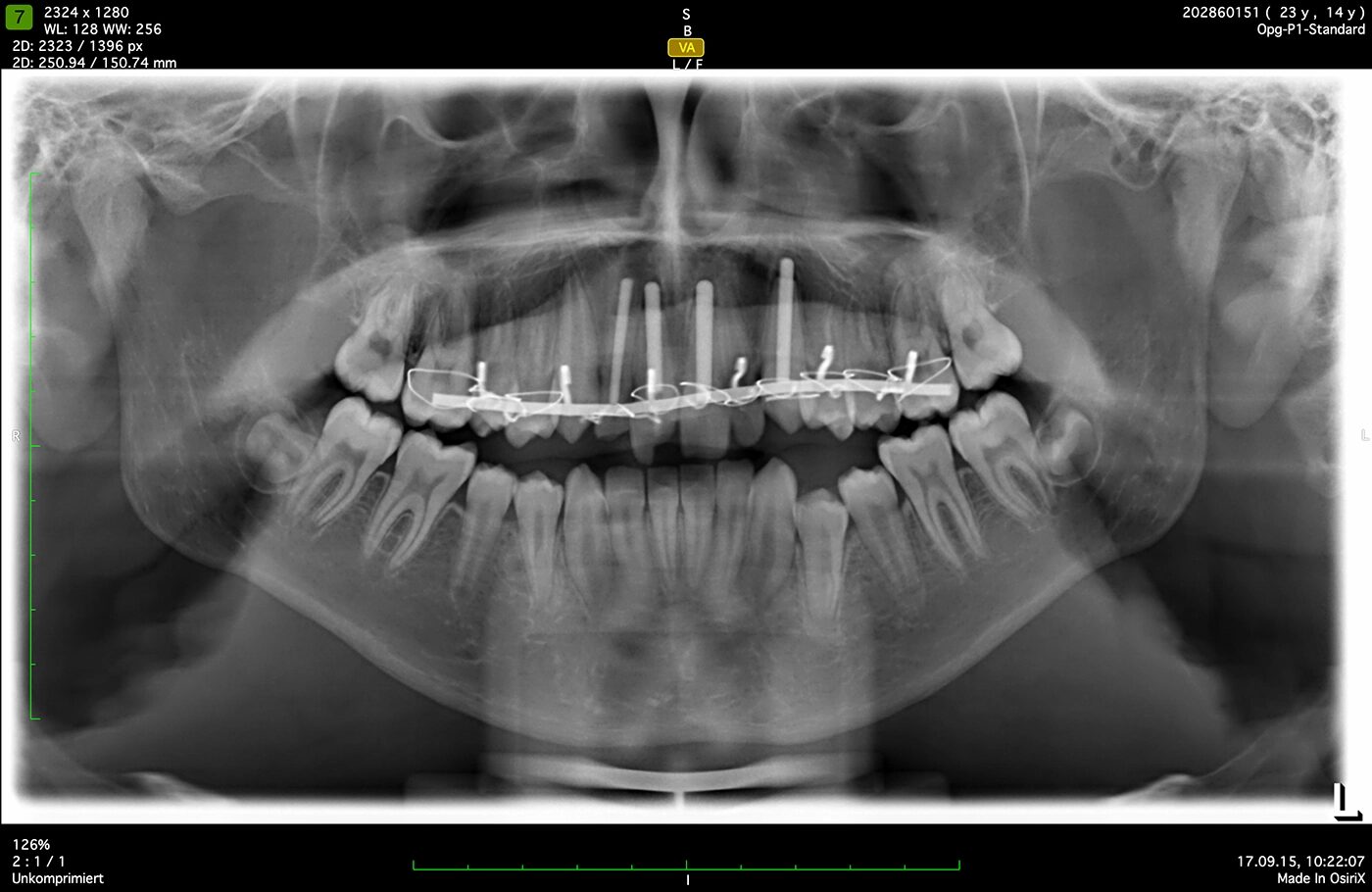

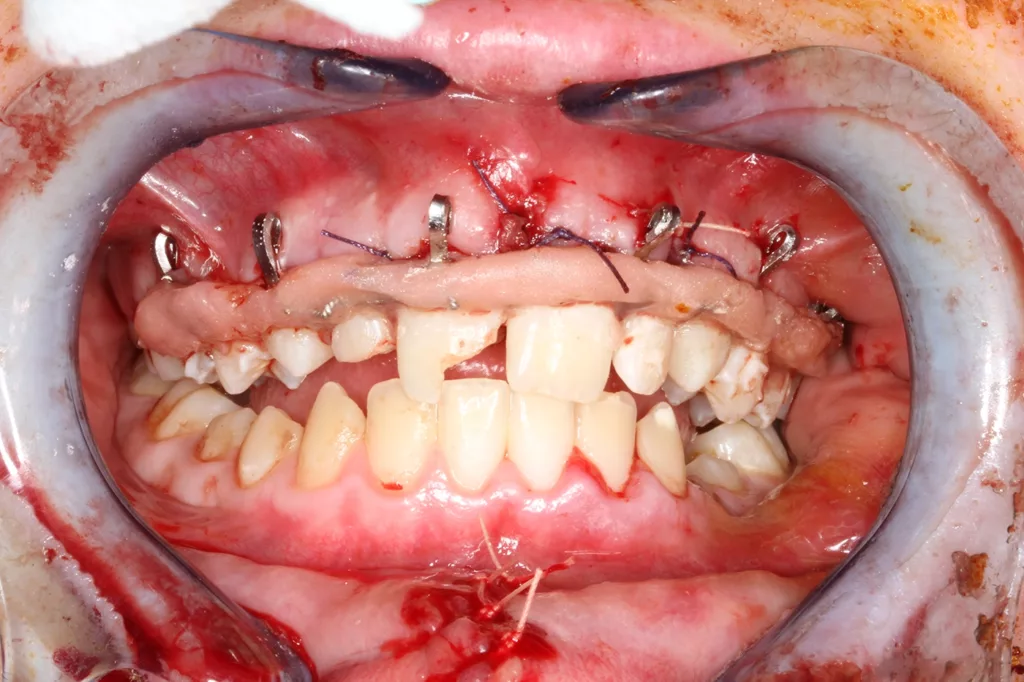

Ein 14-jähriger Junge stellte sich in der Zahnklinik des Universitätsklinikums Gießen vor, nachdem er am Vortag als unbehelmter Radfahrer gestürzt war und bereits notfallmedizinisch versorgt wurde (Abb. 1 a und b). Er berichtete über eine retrograde Amnesie in Bezug auf das Ereignis, eine Bewusstlosigkeit habe nicht vorgelegen (Commotio cerebri). Ein neurochirugischer Handlungsbedarf bestand nicht. Von unfallchirurgischer Seite bestand ebenfalls kein Interventionsbedarf. Die Impfungen waren altersgerecht durchgeführt worden, und ein ausreichender Tetanusschutz war gegeben. Extraoral waren Platzwunden an der linken Schläfe, der Unterlippe und am Kinn sowie multiple Schürfwunden an der linken Wange, am linken Oberkörper und an den Händen ersichtlich, die bereits am Vortag versorgt wurden. Intraoral fehlten die Zähne 12, 11, 21 und 23 und 24. Nur der Zahn 24 wurde initial am Unfallort aufgefunden. Dieser wurde extraoral in die Klinik transportiert, jedoch erst nach Eintreffen des Rettungswagens am Unfallort physiologisch in einer Zahnrettungsbox und zuvor für ca. eine Stunde trocken gelagert. Zahn 22 wies eine Lockerung, jedoch keine Dislokation auf.

Als Notfallmaßnahme erfolgte unmittelbar die Replantation des avulsierten Zahnes 24. Hierzu wurde zunächst eine vorsichtige Spülung der Zahnwurzel mit steriler physiologischer Kochsalzlösung durchgeführt, um Kontaminierungen zu entfernen. Nach sorgsamer Entfernung des alveolären Blutkoagulums und Spülung der Alveole mit steriler physiologischer Kochsalzlösung wurde der Zahn behutsam in die Alveole repositioniert. Vor rigider Schienung aufgrund der Alveolarfortsatzfraktur wurde auf Bitte der Eltern zunächst eine temporäre Schienung mittels adhäsiv befestigtem Titan-Trauma-Splint (TTS) durchgeführt, um eine erneute Suche nach den fehlenden Zähnen am Unfallort zu ermöglichen.

Am darauffolgenden Tag wurden die Zähne 12, 11, 21 und 23 am Unfallort aufgefunden. Die Therapieoptionen wurden mit den Eltern besprochen und bestanden darin, die Situation entweder so zu belassen oder eine Kinderprothese herzustellen. Beide Optionen wurden jedoch als nicht optimal für den Patienten empfunden. Nach intensiver Aufklärung und um eine provisorische Lösung für den Patienten zu finden, wurde gemeinsam mit den Eltern und dem Patienten entschieden, die extrahierten Zähne nach Reinigung und Versorgung mit retrograden Titanstiften zu replantieren. An Zahn 24 war das Wurzelwachstum bereits abgeschlossen, daher wurde dieser nach Avulsion und Replantation durch den Hauszahnarzt endodontisch behandelt. Dies entspricht auch der aktuellen Empfehlung der Leitlinie bei avulsierten Zähnen mit geschlossenem Apex [7]. Drei Tage nach dem Unfall erfolgte komplikationslos die Replantation der Zähne 12, 11, 21 und 23 mittels Titanstiften in Intubationsnarkose.

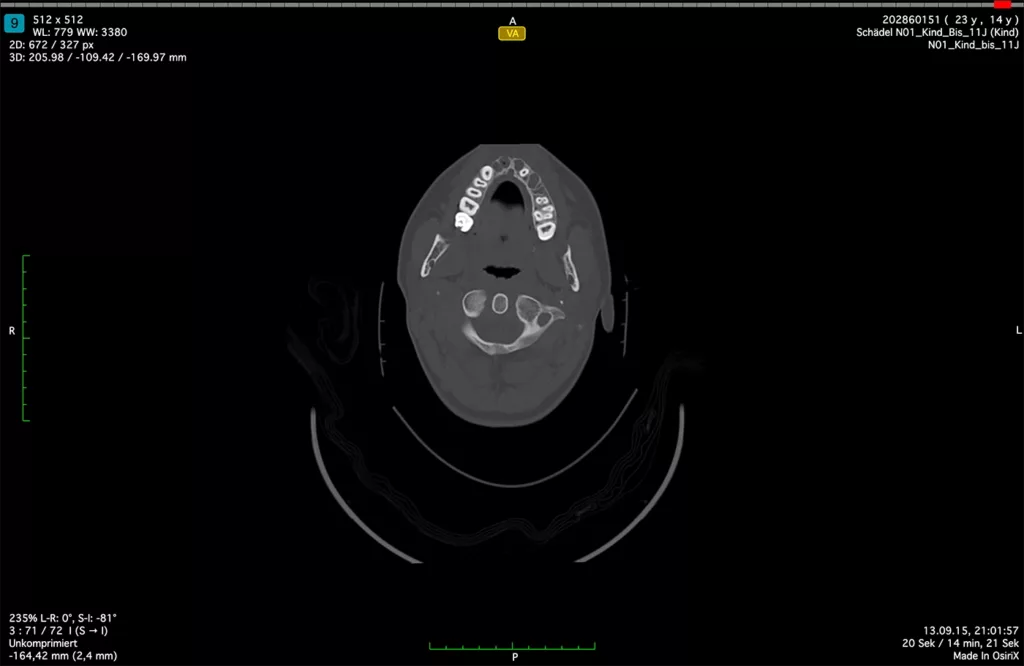

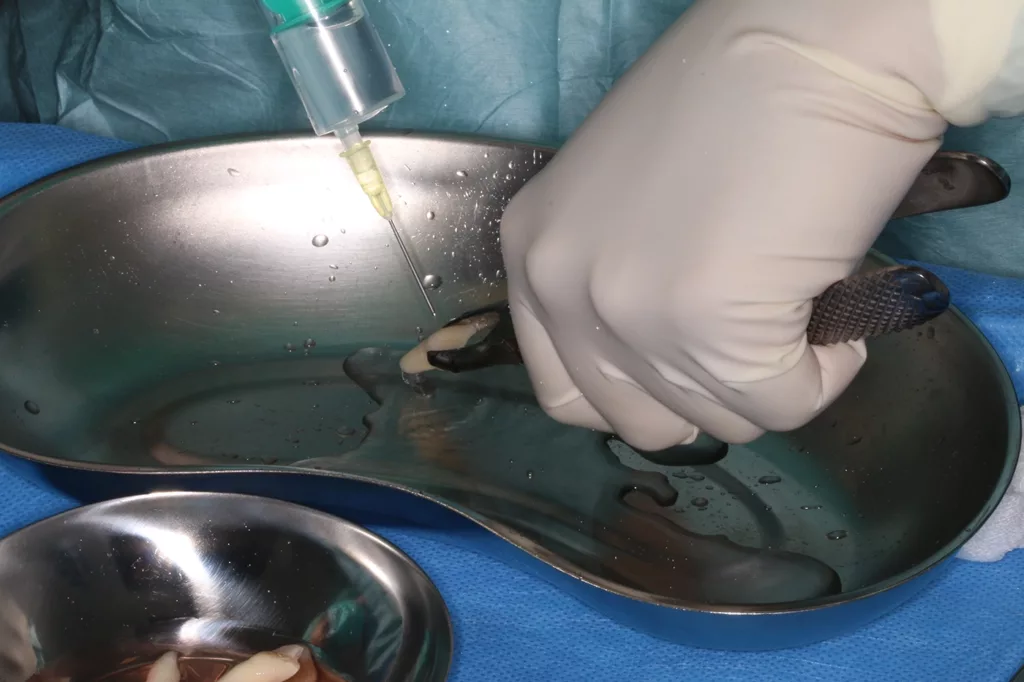

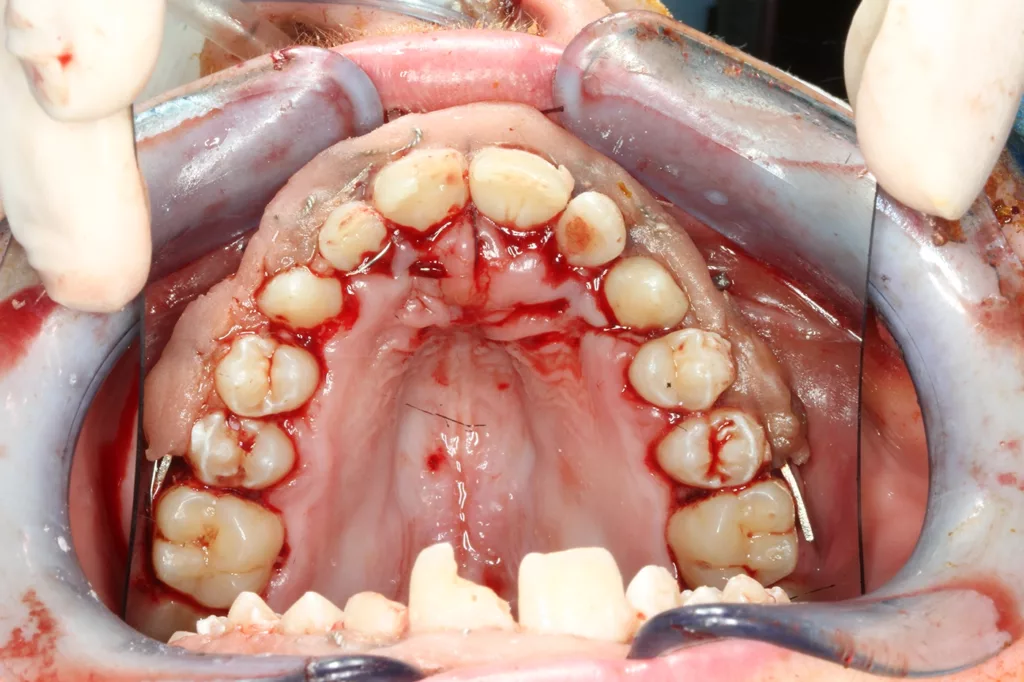

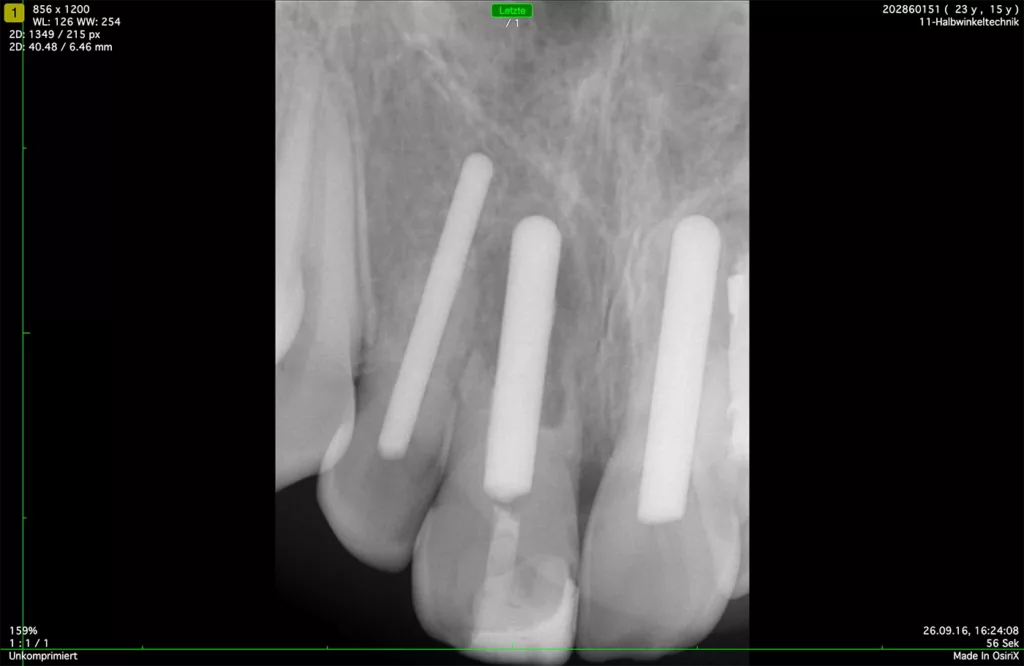

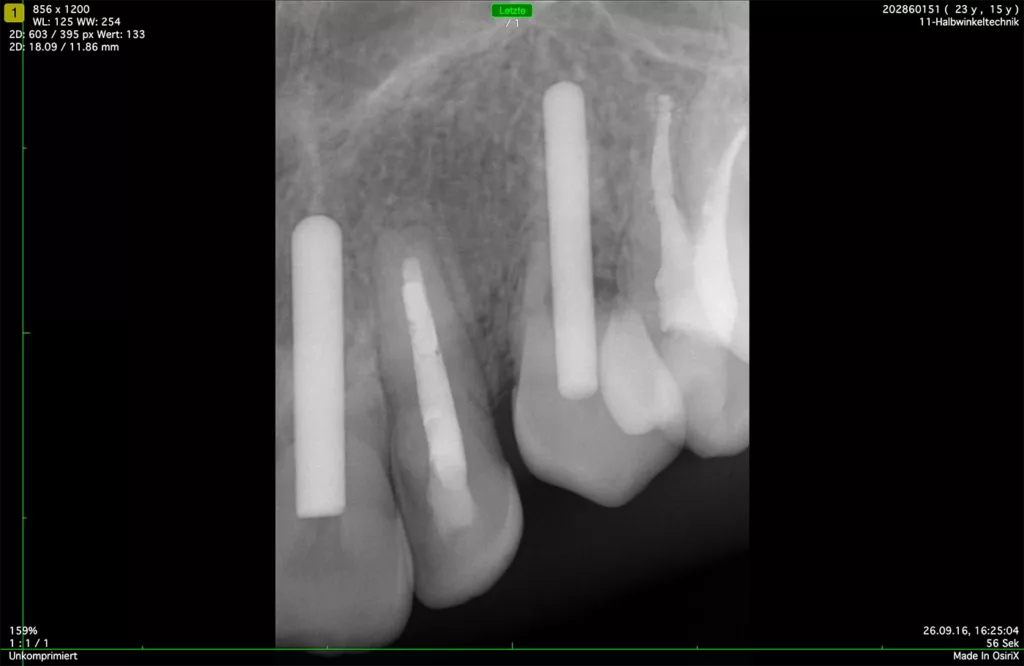

Vorbereitend wurden die avulsierten Zähne in einer Rettungsbox (Dentosafe®, Dentosafe GmbH, Iserlohn, Deutschland) gelagert. Eine extraorale endodontische Behandlung wurde durchgeführt, wobei die Wurzelkanäle aufbereitet und die Wurzelspitzen um ca. 3 mm gekürzt wurden (Abb. 2 a bis d). Anschließend wurde jeweils ein Titanstift retrograd zementiert (RetroPost Set 4350, Komet Dental, Lemgo, Deutschland). Dieses Verfahren zur Stabilisierung replantierter Zähne ist vergleichsweise weniger verbreitet und wird in der Leitlinie nicht erwähnt (siehe unten). Nach Abschluss der endodontischen Behandlung wurden die Zähne für etwa 20 Min. in einem Gewebekulturmedium in einer Zahnrettungsbox gelagert. Schmelz-Matrix-Proteine (Emdogain®, Straumann, Basel, Schweiz) wurden auf die Wurzeloberflächen aufgetragen und im Rahmen der Defektdarstellung die Alveolarfortsatzfraktur in Regio 21/22 dargestellt (Abb. 3 a bis e). Die Zähne wurden nach druckloser Reposition in die Alveolen daher anschließend rigide mittels Schuchardt-Schienung fixiert. Zusätzlich wurde 750 mg Unacid zweimal täglich per os für fünf Tage verordnet.

Es folgten engmaschige Nachkontrollen, und die Schienung wurde zwei Monate später entfernt. Das Vorgehen wich in diesem Fall von den heutigen Empfehlungen ab, die in der aktuellen Leitlinie spezifiziert sind. Diese sieht eine rigide Schienung für vier Wochen vor, gefolgt von einer optionalen flexiblen Schienung mittels TTS für weitere zwei Wochen [7].

Klinische und radiologische Ergebnisse

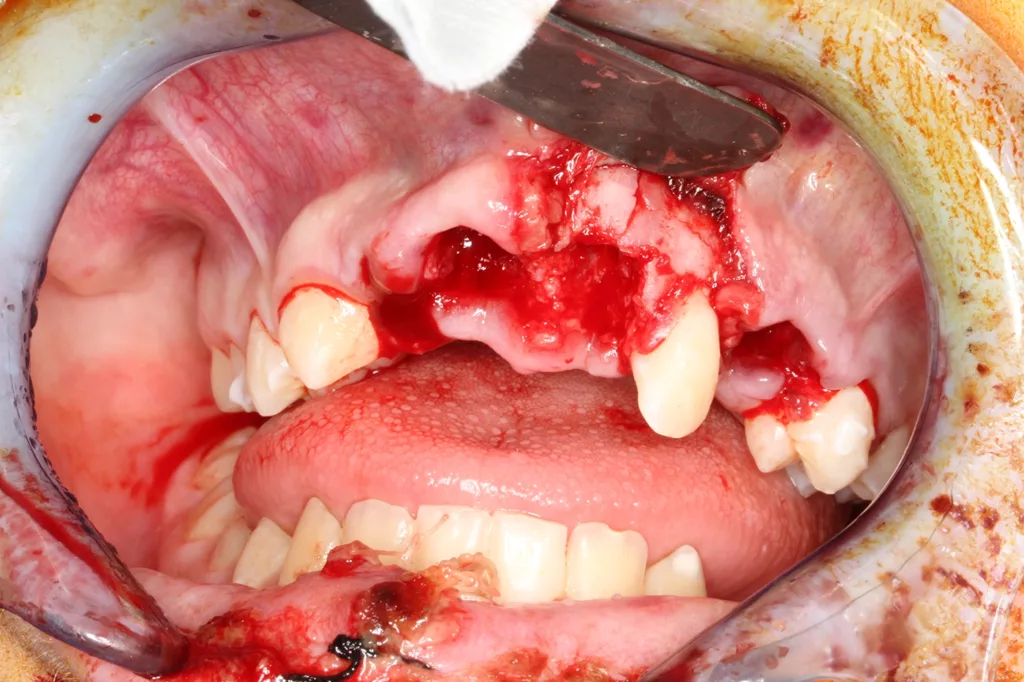

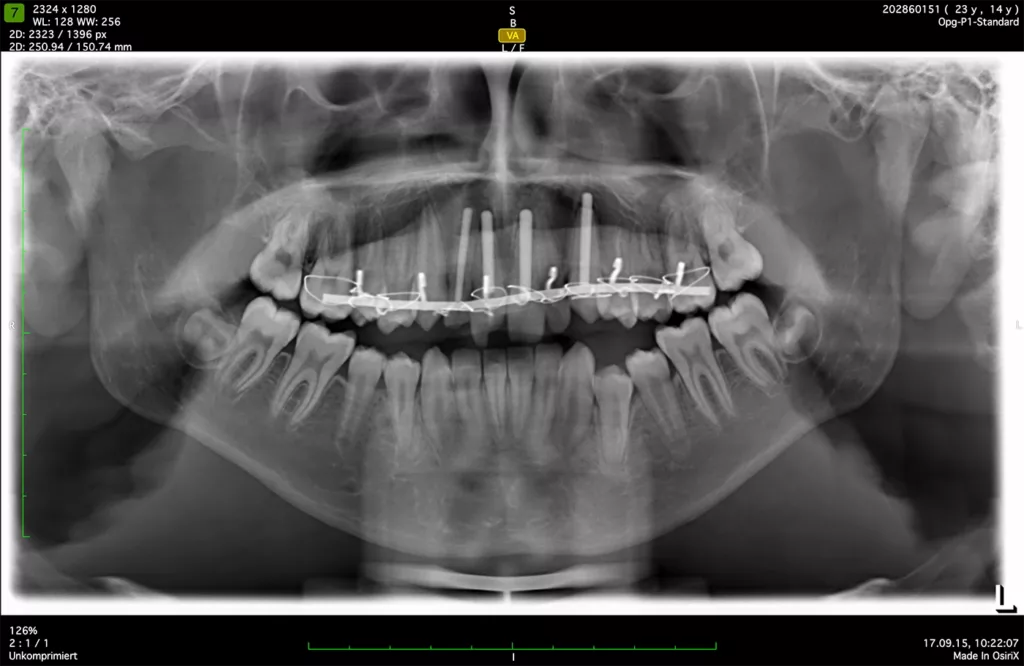

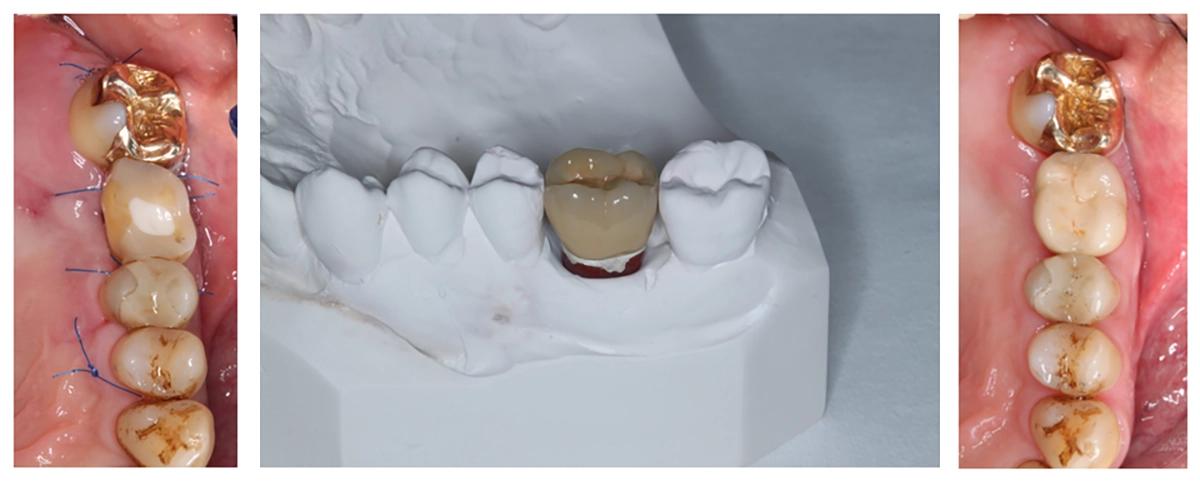

Der Patient wurde initial nach zwei, sechs, neun und zwölf Monaten zur Kontrolle einbestellt. Klinisch zeigten sich die Zähne 12 bis 24 fest, und der Patient war beschwerdefrei. Zahn 24, welcher einen Tag nach dem Fahrradsturz replantiert wurde, wurde endodontisch therapiert. Der initial gelockerte Zahn 22 entwickelte im Verlauf eine apikale Parodontitis und wurde ebenfalls wurzelkanalbehandelt. Zahn 21 erhielt eine Füllung zur Rekonstruktion der Kronenfraktur (Abb. 4 a bis f).

Im Rahmen der radiologischen Verlaufskontrolle zeigten sich nach neun Monaten resorptive Prozesse sowie als Verdachtsdiagnose Ankylose der Zähne 12, 11, 21 und 23. Das Belassen eines ankylosierten Zahnes vor Abschluss des Kieferwachstums ist gemäß Leitlinie nur vertretbar, wenn keine bessere Option zur Verfügung steht, da mit fortschreitendem Wachstum mit einer zunehmenden Infraposition der Zähne zu rechnen ist [7]. Aufgrund des sehr ausgedehnten Traumas und der Vielzahl an betroffenen Zähnen wurden gemeinsam mit den Eltern sämtliche Therapiealternativen besprochen. Das Belassen der Zähne mit Ersatz- und entzündlicher Resorption verblieb als konsentierte Option und wurde mit engmaschigen Nachkontrollen geplant. Eine entsprechende Aufklärung hinsichtlich möglicher entzündlicher Veränderungen ging dieser Entscheidung voraus.

Zur Kontrolle sieben Jahre nach Replantation waren die Zähne 12 bis 24 weiterhin in situ. Der Patient war mit der dentalen Situation zufrieden und wünschte keine Intervention. Inzwischen hat der Patient das 21. Lebensjahr erreicht.

Empfehlungen der Leitlinie

Diagnostik dentaler Traumata

Eine umfassende Diagnostik ist die Grundvoraussetzung für die adäquate Behandlung einer Avulsion und umfasst sowohl anamnestische als auch klinische Untersuchungen. Zuerst sollten Vorerkrankungen wie hämorrhagische Diathesen, Immunsuppressionen, Stoffwechselerkrankungen, kardiovaskuläre Störungen sowie aktuelle medikamentöse Behandlungen erfasst werden [4]. Diese Informationen sind essenziell, um potenzielle Komplikationen frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Im dargestellten Fall handelte es sich um einen gesunden Patienten ohne Dauermedikation und ausreichendem Tetanusimpfschutz.

Die Ursachenklärung des Traumas ist von besonderer Bedeutung, um mögliche externe Einflüsse oder Fremdverschulden, wie Unfälle am Arbeitsplatz, in der Schule oder auf dem Weg dorthin, zu identifizieren. Darüber hinaus sollte die Schlüssigkeit der Angaben des Patienten überprüft werden, um häusliche Gewalt als Ursache ausschließen zu können. Bei Anzeichen eines Schädel-Hirn-Traumas, wie Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, Übelkeit oder Blutungen aus Nase oder Ohren, sollte unverzüglich eine weiterführende Diagnostik eingeleitet werden.

Die klinische Untersuchung sollte strukturiert nach dem Prinzip „Hartgewebe vor Weichgewebe“ erfolgen und durch Inspektion, Palpation und Funktionsprüfung durchgeführt werden. Je nach Befund sind intraorale Einzelzahnaufnahmen, Okklusalaufnahmen oder Panoramaaufnahmen indiziert, um Zahnfrakturen, Dislokationen oder die Integrität knöcherner und parodontaler Strukturen zu beurteilen [4]. In bestimmten Fällen kann zudem eine dreidimensionale Röntgendiagnostik eingesetzt werden. Bei Kindern unter zehn Jahren besteht ein dreifach erhöhtes Risiko für strahleninduzierte stochastische Effekte, weshalb bei entsprechender Indikation das DVT aufgrund der geringeren Strahlenexposition gegenüber einem herkömmlichen CT bevorzugt werden sollte [4].

Die Fotodokumentation wird in der Leitlinie als wichtige Ergänzung der Diagnostik hervorgehoben, da sie eine bessere Klassifizierung des Traumas ermöglicht und ferner der forensischen Beweissicherung dient [4]. Diese Dokumentation sollte bereits am Unfalltag, noch vor der therapeutischen Intervention, erfolgen. Ergänzend wird die Nutzung vorgefertigter Befundbögen wie des „Befundbogens Zahntrauma“ der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie empfohlen, um eine vollständige Erhebung aller relevanten Parameter zu gewährleisten [8].

Sofortmaßnahmen und Replantation nach Avulsion

Die Prognose bei Avulsion hängt wesentlich von der Vitalität der Zellen des parodontalen Ligaments (PDL) ab [4]. Diese Vitalität wird maßgeblich durch die extraalveoläre Verweildauer sowie durch das gewählte Transportmedium beeinflusst (Tab. 1). Für den Erhalt der PDL-Zellen eignen sich Zellkulturmedien am besten, da sie die Vitalität bis zu 24 Stunden bewahren können. H-Milch ist eine Alternative, die jedoch nur für einige Stunden akzeptabel ist. Isotone Kochsalzlösung und Speichel sind weniger geeignet, eine Lagerung in Leitungswasser ist wegen der hypotonen Eigenschaften ungeeignet. Eine trockene Lagerung sollte vermieden werden [4,5,9–12]. Eine temporäre Lagerung in der Mundhöhle oder in der Alveole ist möglich, sollte jedoch aus Sicherheitsgründen bei Kindern oder Patienten/-innen mit eingeschränktem Bewusstsein kritisch betrachtet werden. In diesem Fall waren die Ausgangsbedingungen im Hinblick auf die extraalveoläre Verweildauer als schlecht einzuschätzen, wobei der avulsierte Zahn mit einer trockenen Lagerungsdauer von ca. einer Stunde als besser einzuschätzen ist als die der Zähne 12, 11, 21 und 23, die über Nacht trocken am Unfallort lagen.

| Empfohlenes Aufbewahrungsmedium avulsierter Zähne nach Prognose in absteigender Reihenfolge: |

| – zellphysiologische Lagerung in einer Zahnrettungsbox – Alveolenfach – (H-)Milch – isotone Kochsalzlösung – Mundspeichel |

In der aktualisierten Leitlinie wurde eine vereinfachte Empfehlung zur Einschätzung der Prognose hinzugefügt [4]: Wird der Zahn innerhalb von 60 Min. nach dem Unfall replantiert, ist es wahrscheinlich, dass die PDL-Zellen noch vital sind, wenn eine Lagerung unter physiologischen Bedingungen erfolgt. Bei einer Lagerung unter unphysiologischen Bedingungen für mehr als 60 Min. hingegen sind die PDL-Zellen sehr wahrscheinlich nicht mehr vital [4]. Dieses Zeitfenster von einer Stunde ist für die weiterführende Therapie von Bedeutung. Weitere Studien thematisieren die Compliance, Malokklusion und den Zustand der Nachbarzähne als die Prognose beeinflussende Faktoren [13].

Ist eine Replantation vorgesehen, muss die Wurzeloberfläche vorsichtig gereinigt werden, ohne sie mechanisch zu schädigen. Für die Reinigung eignen sich zellphysiologische Medien, Ringerlösung oder physiologische Kochsalzlösung. Die Alveole wird durch Spülen von Koagulum befreit, wobei die Alveolenwände geschont und etwaige Frakturen vorsichtig repositioniert werden sollen. Die Replantation des Zahnes sollte mit minimalem Druck erfolgen, um Schäden des Wurzelzements zu vermeiden. Anschließend wird eine flexible Schienung des Zahnes für ein bis drei Wochen empfohlen [4,14].

Weiterführende Behandlung avulsierter Zähne: Apexstatus und prognosebasierte Therapieentscheidungen

Nach der Replantation eines avulsierten Zahnes richtet sich die weitere Behandlung in erster Linie nach dem Status des Apex (offen oder geschlossen) und der Einschätzung der Prognose basierend auf der extraoralen Lagerungsform und Verweilzeit. Bei Zähnen mit abgeschlossenem Wurzelwachstum, wie in dem vorliegenden Fall in Regio 24, sollte innerhalb von sieben bis zehn Tagen eine endodontische Therapie eingeleitet werden, um eine Pulpanekrose und nachfolgende Komplikationen wie externe Resorptionen zu verhindern [4]. Vorrübergehend kann eine Einlage z.B. mit Kalziumhydroxid über drei Monate erfolgen, um Resorptionen an der Zahnwurzel auszuschließen, bevor die definitive Wurzelkanalfüllung erfolgt. Eine aufwändige Osteotomie zur Entfernung des Zahnes mit im Knochen verbliebenem Wurzelfüllmaterial kann so vermieden werden. Diese Maßnahme ist insbesondere notwendig, wenn der Zahn länger als 60 Min. außerhalb der Alveole gelagert wurde, da in diesem Fall von einer knöchernen Ersatzresorption und Ankylose des Zahnes auszugehen ist (Abb. 5 a bis c).

Zähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, die weniger als 60 Min. extraoral trocken gelagert wurden, sollten nach der Replantation zunächst nicht wurzelkanalbehandelt werden [4,5]. Stattdessen wird ein engmaschiges Recall empfohlen. Bei Auftreten pathologischer Veränderungen im Sinne von Entzündungs- oder Resorptionsprozessen sollte eine Apexifikation, ein apikaler Verschluss mit Kalziumsilikatzement [4,15] oder eine Revitalisierung in Erwägung gezogen werden [16–18]. Bei einer extraoralen Trockenlagerung von mehr als 60 Min. wird eine endodontische Behandlung empfohlen, die extra- oder intraoral erfolgen kann [4]. Auch hier wird die Verwendung bioresorbierbarer Materialien wie Kalziumhydroxid empfohlen, da eine Resorption wahrscheinlich ist. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen sollte konsiliarisch als Team aus Zahnärzten/-innen, Kieferorthopäden/-innen und Chirurgen/-innen erfolgen.

Im Fall des 14-jährigen Patienten stehen bei einem jugendlichen Gebiss in der Theorie verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung wie die chirurgische Anluxation oder Dekoronation bei posttraumatischer Ankylose sowie eine Adhäsivbrücke, ein kieferorthopädischer Lückenschluss oder eine Prämolarentransplantation bei Zahnverlust [4]. Allerdings erwiesen sich in diesem konkreten Fall diese Ansätze im Einzelnen sowie als Gesamtalternative aufgrund der Vielzahl an betroffenen Zähnen und des initialen Therapieverlaufs als suboptimale Lösungen. Nach Abschluss des Kieferwachstums bzw. im erwachsenen Gebiss kann auch in diesem Fall die Implantattherapie als geeignete Therapieoption zur finalen Rehabilitation beitragen. Das Hauptziel der gewählten Therapieoption bestand darin, das kritische Zeitfenster des nicht abgeschlossenen Kieferwachstums zu überbrücken, um eine zukünftige dauerhafte Rehabilitation zu ermöglichen. Die Zeit bis zur finalen Versorgung wurde im Sinne eines minimalinvasiven Lösungsansatzes mit regelmäßigen klinischen und röntgenologischen Kontrolluntersuchungen aktiv begleitet. Etwaige akute entzündliche Veränderungen konnten somit ausgeschlossen werden.

Diskussion

Dieser Fall verdeutlicht, dass die Behandlung von Patienten/-innen nach Avulsion in der Regel eine interdisziplinäre Planung und Therapie sowie eine Berücksichtigung der individuellen Situation voraussetzt. Wesentlich sind die sofortige Versorgung der medizinischen und zahnmedizinischen Zustände, eine umfassende Dokumentation des Traumas sowie die sorgfältige Planung der weiteren Therapie.

Idealerweise erfolgt die Replantation unmittelbar nach dem Trauma, mit Lagerung in einem geeigneten Zellkulturmedium, wie es die Leitlinie entsprechend empfiehlt. Doch sind solche optimalen Bedingungen in der Praxis oft nicht gegeben. Der hier dargestellte Fall zeigt, dass auch bei einer verzögerten Replantation nach drei Tagen dennoch ein patientenseits zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden konnte. In diesem Fall wurde eine alternative Versorgung gewählt, und auch sieben Jahre nach schwerem Trauma waren die replantierten Zähne noch in situ. Zwar zeigen sich Resorptionen der Zähne ohne akute klinische Entzündung, jedoch befindet sich der Patient nun in einem Alter, in dem eine implantologische Versorgung als neue Therapiealternative für eine finale Rehabilitation realistischer ist als zum Zeitpunkt des Traumas.

Ein häufiges Problem bei der Behandlung avulsierter Zähnen ist die unphysiologische Lagerung der Zähne, insbesondere wenn gleichzeitig komplexe Begleitverletzungen bestehen. Dies führt oft dazu, dass die dentale Problematik in den Hintergrund gerät und der Großteil (71,4%) avulsierter Zähne unphysiologisch aufbewahrt wird [19]. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Eltern, Ersthelfer und Notfallpersonal besser über geeignete Sofortmaßnahmen zur Lagerung avulsierter Zähne zu informieren.

Die Bedeutung der Lagerungszeit und -bedingungen für die Prognose zeigt sich auch im vorliegenden Fall. Zahn 24 wies zum Zeitpunkt des Traumas ein abgeschlossenes Wurzelwachstum auf und wurde nach Replantation endodontisch behandelt. Im Therapieverlauf wurden hier keine resorptiven Prozesse beobachtet. Im Gegensatz dazu wurden die Zähne 12, 11, 21 und 23 verzögert aufgefunden und erst drei Tage nach dem Unfall replantiert, was gemäß der Leitlinie ein besonders hohes Risiko für Resorptionen bedeutet – eine Prognose, die sich hier bestätigt hat (Abb. 5). Die aktuelle Leitlinie, die zum Zeitpunkt des Traumas in dieser Form noch nicht vorlag, würde eine Wurzelkanalbehandlung mit bioresorbierbaren Materialien vorsehen, da eine Resorption als wahrscheinlich anzusehen ist. Die Ersatzresorption der Wurzel ist in diesem Zusammenhang die häufigste Form der Resorption nach Avulsion und Replantation [20]. Im konkreten Fall lagen Ersatzresorptionen und entzündliche (infektionsbedingte) Resorptionen vor.

Dennoch ermöglichte der Einsatz von Titanstiften in diesem Fall die langfristige Stabilisierung dieser Zähne. Die Verwendung von Titanstiften bietet darüber hinaus den Vorteil, dass sie im Falle einer Zahnentfernung leicht zu entfernen sind. Auf Osteotomien, um etwaiges Wurzelfüllmaterial zu beseitigen, kann verzichtet werden, jedoch ist eine Dekoronation nach Titanstiftversorgung kaum möglich. Kritisch soll auf das Risiko der Hemmung des Kieferwachstums bei ankylosierten Zähnen hingewiesen werden. Eine Problematik, die im Sinne einer „primordial prevention“ bei geplanter zukünftiger Implantation mit dem Patienten und den Eltern thematisiert werden sollte [21].

Fazit

Der vorliegende Fall zeigt, dass die gewählte Behandlung, obwohl sie von den aktuellen Empfehlungen der S2k-Leitlinie abweicht, für den Patienten günstig verlief. Die Leitlinienempfehlungen wurden im Artikel umfassend dargelegt, und die Verwendung von Titanstiften, einer weniger verbreiteten Methode, erwies sich in diesem komplexen Fall mit langen extraalveolären Lagerungszeiten und hohem Resorptionsrisiko als langzeitprovisorische Maßnahme. Diese Technik ermöglichte es, die betroffenen Zähne so lange in situ zu halten, bis eine implantologische Versorgung realistisch wurde. Trotz der suboptimalen Ausgangsbedingungen und Anzeichen von Resorptionen und Ankylose konnte durch die Replantation ein wertvolles Zeitfenster bis zur definitiven Versorgung überbrückt werden. Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung einer individuell abgestimmten Therapieplanung und interdisziplinären Zusammenarbeit, um auch unter schwierigen Bedingungen langfristige Behandlungserfolge zu erzielen.

Für eine sichere und schnelle klinische Orientierung können für den Praxisalltag die „AcciDent“-App (https://www.dget.de/fuer-zahnaerzte/traumaapp) bzw. die Inhalte der Kampagne „Rette Deinen Zahn“ von der Deutschen Gesellschaft für Endontologie und zahnärztliche Traumatologie (DGET, https://www.rette-deinen-zahn.de) empfohlen werden.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.