|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Aufgrund des demografischen Wandels leben wir in einer Gesellschaft mit immer älter werdenden Patientinnen und Patienten, die auch den Zahnarzt mit komplexen Anamnesen und erhöhter Multimorbidität konfrontieren. Viele systemische und autoimmune Erkrankungen manifestieren sich im zahnärztlichen Arbeitsgebiet der Mundhöhle; sie sollten von Zahnärztinnen und Zahnärzten frühzeitig erkannt werden. Ein breiteres medizinisches Wissen über den zahnmedizinischen Tellerrand hinaus wird daher zunehmend wichtiger [6].

Als Konsequenz dieser demografischen Entwicklung wird der Begriff „Orale Medizin“ bezogen auf ein Patientenkollektiv mit medizinisch komplexen Fragestellungen zunehmend gebraucht. Eine große Subgruppe hierunter bilden Patientinnen und Patienten mit schlafbezogenen Atmungsstörungen [7]. Die größte Gruppe dieser Patienten sind von einer obstruktiven Schlafapnoe betroffen: weltweit fast 1 Milliarde Menschen [1]! Durch einen langfristig gestörten Schlafzyklus kann es zu neurokognitiven und kardiovaskulären Erkrankungen kommen. Neuere wissenschaftliche Studien vergleichen OSA mit dem Status einer chronisch geringgradigen Entzündung. Die Ätiologie einer Schlafstörung ist vielfältig und erfordert daher eine interdisziplinäre Diagnostik und patientenzentrierte Therapie. Mit diesem Ziel wurde an der Philipps-Universität Marburg ein universitäres Schlafmedizinisches Board, bestehend aus Schlafmedizinern, Pulmologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, Mund-Kiefer -Gesichtschirurgen, zahnärztlichen Schlafmedizinern, Pädiatern und Neurologen gegründet.

Die folgenden Patientenbeispiele aus der somnologischen Sprechstunde an der Poliklinik für Kieferorthopädie demonstrieren die Komplexität und Individualität der Erkrankung sowie die Notwendigkeit eines interdisziplinären Netzwerks in der therapeutischen Antwort.

Fall 1

Die 51-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch nach Beratung und Herstellung einer „Retentionsschiene“ zur Stabilisierung ihrer Zahnstellung in der Poliklinik für Kieferorthopädie vor. Zusätzlich äußerte sie den Wunsch, dass ihre Zähne gegen das nächtliche Pressen geschützt werden sollten. Nach eingehender anamnestischer Befragung stellte sich heraus, dass die Patientin nicht nur unter einem Schlafbruxismus, sondern auch unter einem unerholsamen Schlaf mit häufigen nächtlichen Wachphasen leidet. Daraufhin wurde eine schlafbezogene Anamnese mithilfe von standardisierten Schlaffragebögen zur Einschlafneigung in Alltagssituationen sowie zur Risikoeinschätzung einer schlafbezogenen Atmungsstörung vorgenommen. Die Epworth-Schläfrigkeitsskala (ESS) [4] ergab eine exzessive subjektive Tagesschläfrigkeit mit einem initialen Punktwert von 18. Im STOP-BANG Fragebogen [2] wurde aufgrund folgender Angaben ein Punktwert von 4 erzielt:

1. fremdanamnestisch lautes unregelmäßiges Schnarchen (Snoring)

2. ausgeprägte Müdigkeit (Tired)

3. Selbstwahrnehmung von Atemaussetzern (Observed) durch zeitweises nächtliches Aufschrecken mit Erstickungsängsten

4. arterielle Hypertonie Grad II (Pressure)

Somit bestand ein mittleres Risiko für eine obstruktive Schlafapnoe.

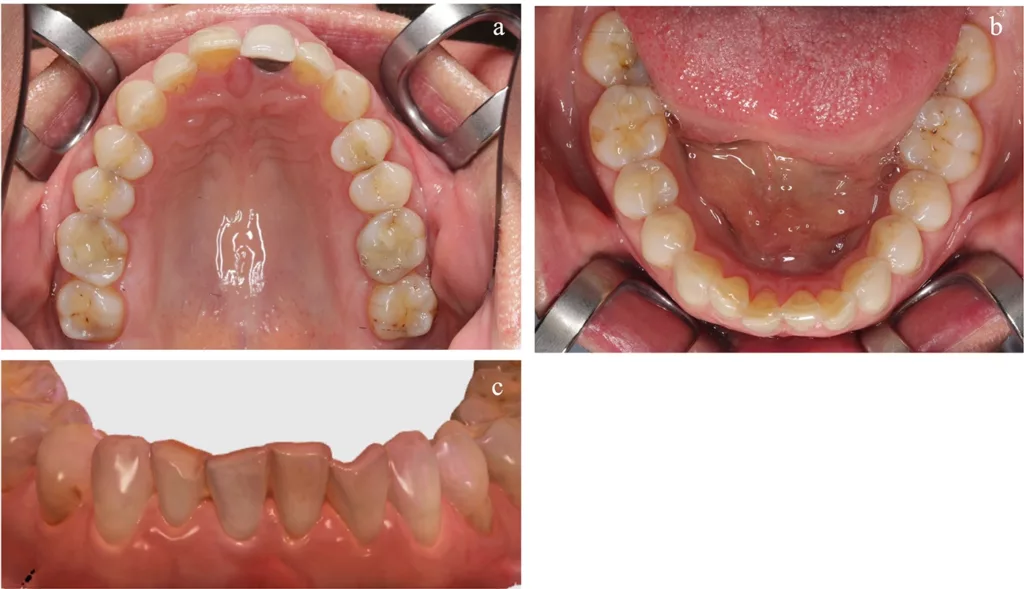

Eine extra- und intraorale Befundung sowie eine Funktionsuntersuchung erfolgten entsprechend den diagnostischen Kriterien für kraniomandibuläre Dysfunktionen (diagnostic criteria for temporomandibular disorders: DC/TMD) [9]. Die klinische Untersuchung bestätigte den anamnestischen Verdacht hinsichtlich Schlafbruxismus durch einen pathologischen Zahnsubstanzverlust an der Unterkieferfront und den ersten Molaren im Oberkiefer (Abb. 1).

Copyright bei den jeweiligen Personen

Copyright bei den jeweiligen PersonenFunktionell bestand eine beidseitige Masseterhypertrophie. Zusätzlich ergab die DC/TMD-Untersuchung eine schmerzhafte kraniomandibuläre Dysfunktion (CMD), bedingt durch den bilateralen myofaszialen Schmerz des Musculus masseter. Die oralen sowie funktionellen Befunde, die häufig in Zusammenhang mit Schlafatmungsstörungen stehen, gaben Anlass, die Patientin zu einem Schlafmediziner zu überwiesen [8].

Innerhalb der schlafmedizinischen Stufendiagnostik erfolgte zunächst eine Polygraphie, die minimale schlafbezogene Atmungsstörungen detektierte. Aufgrund der Vermutung zusätzlicher RERAs (respiratory effort-related arousals) bei exzessiver Tagesschläfrigkeit wurde eine diagnostische Polysomnographie durchgeführt. Diese ergab eine mittelgradige obstruktive Schlafapnoe mit einem Respiratory Disturbance Index (RDI) von 18,7/h.

Gemäß der Leitlinie [11] wurde auf Basis der interdisziplinären Diagnostik eine APAP-Therapie (Automatic Continuous Positive Airway Pressure) vom Schlafmediziner und Pulmologen initiiert. Eine Unterkieferprotrusionsschiene wurde aufgrund der Grunderkrankung der Fibromyalgie und dem somit erhöhten Risikoprofil hinsichtlich Non-Responder vorerst nicht in Erwägung gezogen. Eine nächtliche Aufbissschiene wurde zum Schutz der Zähne gegen die nächtlichen Kaumuskelaktivitäten angepasst. Der APAP-Druck wurde auf 6 mbar eingestellt, was zu einem sehr guten Therapieerfolg (AHI 0,6/h, ESS 7) führte. Die morgendlichen Ermüdungserscheinungen der Kaumuskulatur reduzierten sich deutlich, was auf Zusammenhänge zwischen den nächtlichen Bruxismus- und Apnoephasen schließen lässt [5].

Fall 2

Die 55-jährige Patientin mit einer schwergradigen nichtlageabhängigen OSA (AHI von 59/h) wurde von der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in die zahnärztliche Schlafsprechstunde der Poliklinik für Kieferorthopädie mit der Bitte um Beratung hinsichtlich eines kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Dysgnathieoperationsverfahrens überwiesen. Eine zunächst initiierte CPAP-Therapie war aufgrund von Hautirritationen erfolglos. Die Klinik für MKG-Chirurgie bat um kieferorthopädische Mitbeurteilung und empfahl die Simulation eines mandibulären Advancements mit einer Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) als „Testschiene“. Ein kombiniertes Vorgehen sollte bei Ansprechen der UPS-Therapie evaluiert werden.

Anamnestisch berichtete die Patientin über ein persistierendes Lutschhabit am Daumen über das 8. Lebensjahr hinaus sowie über eine im Jugendalter abgebrochene funktionskieferorthopädische Therapie mittels eines Aktivators aufgrund mangelnder Compliance.

Die schlafbezogene Anamnese ergab eine ausgeprägte Tagesschläfrigkeit (ESS 12) sowie fremdanamnestisch bestätigtes lautes Schnarchen. Der Body-Mass-Index (BMI) betrug 33,1 kg/m2.

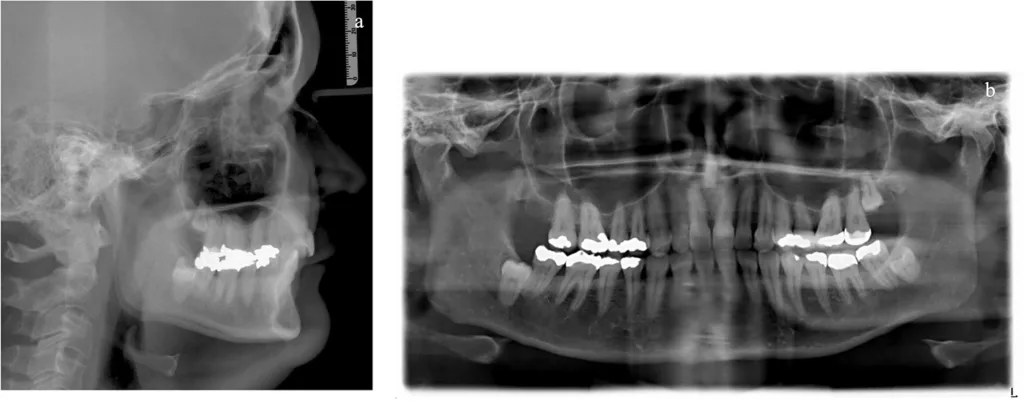

Im Rahmen der zahnärztlichen Schlafberatung erfolgte eine umfassende extra- und intraorale Untersuchung (Abb. 2 und 3) sowie ein CMD-Kurzbefund. Dieser stellte sich als unauffällig dar. Die in der MKG-Chirurgie erstellte radiologische Diagnostik dokumentierte eine kraniofaziale Schädelkonfiguration im Sinne einer skelettalen Klasse II mit Schuld des retrognath eingelagerten Unterkiefers (Abb. 4).

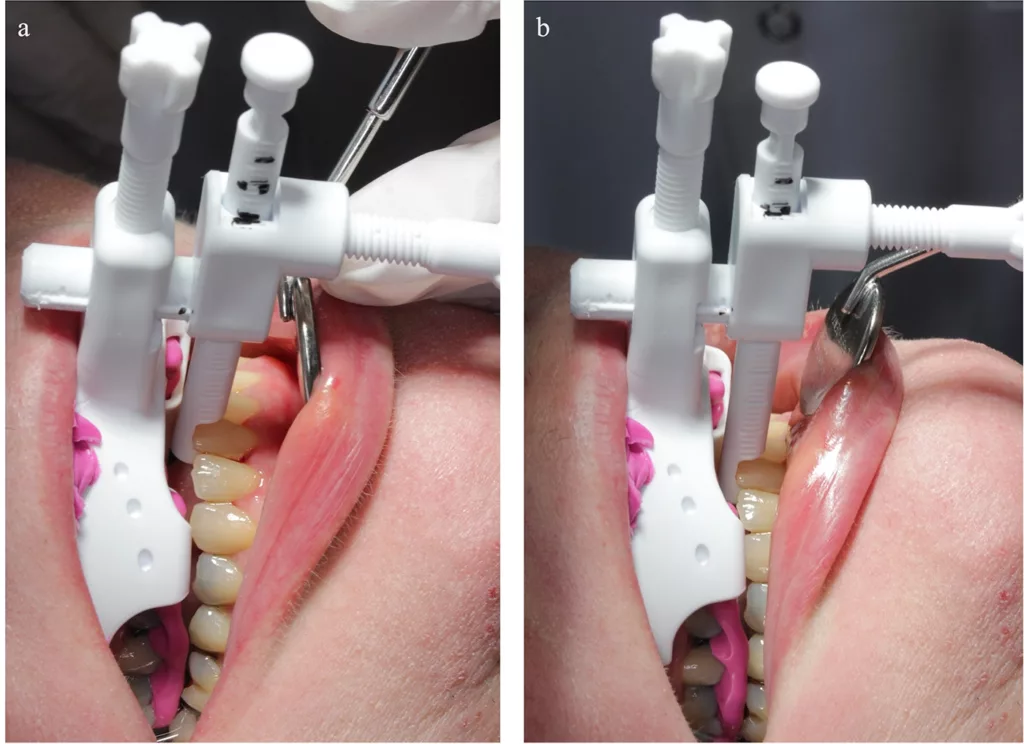

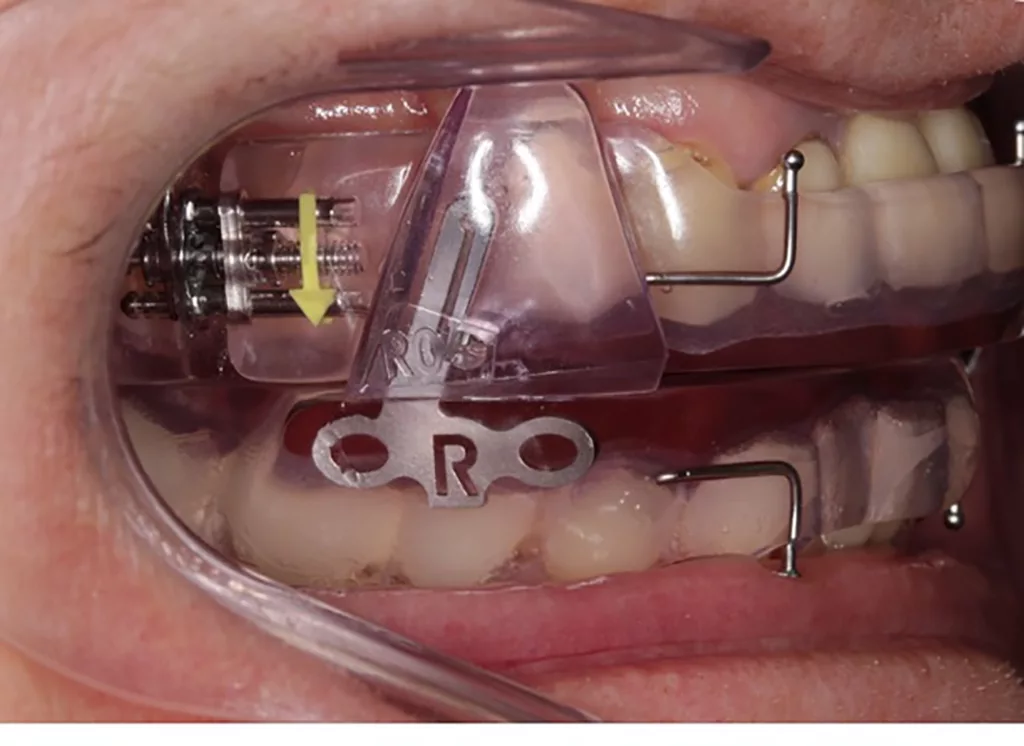

Trotz des erhöhten Risikoprofils (schwerwiegende OSA und erhöhter BMI) wünschte die Patientin nach Aufklärung zunächst einen Behandlungsversuch mittels Unterkieferprotrusionsschiene. Es erfolgten die Auswahl der UPS-Bauart (F-UPS) und die dreidimensionale Bissregistrierung in therapeutischer Kieferrelation (Abb. 5). Nach Eingliederung der UPS und vierwöchiger Eingewöhnung fand der erste Kontrolltermin statt. Das initial subjektive Beschwerdebild hatte sich bereits deutlich verbessert. Muskuläre sowie dentale Nebenwirkungen wurden nicht registriert. Es wurde eine Titration der UPS um einen Millimeter durchgeführt. Die Abbildungen 6 und 7 demonstrieren den intra- und extraoralen Fotobefund mit UPS in situ.

Weitere sechs Wochen nach der Titration der UPS zeigte sich eine deutliche Reduktion der Schläfrigkeitsskala (ESS 7). Schnarchgeräusche wurden fremdanamnestisch nicht mehr berichtet. Die Patientin wurde daraufhin zur polygraphischen Evaluation der respiratorischen Werte unter UPS-Therapie zum Schlafmediziner zurücküberwiesen. Die Polygraphie ergab einen AHI < 5/h und damit trotz des initial erhöhten Risikoprofils eine sehr gute Response, so dass die UPS nun als dauerhafte und alleinige Therapiewahl eingesetzt werden kann. Die anfänglich geplante chirurgische Intervention wurde in Absprache mit der Patientin und der MKG-Chirurgie als nicht mehr notwendig erachtet. Die Patientin wird halbjährlich zum Recall sowie regelmäßig zu polygraphischen Kontrollen in Absprache mit dem Schlafmediziner einbestellt.

Fall 3

Die 64-jährige Patientin wurde von der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in die zahnärztliche Schlafsprechstunde der Poliklinik für Kieferorthopädie überwiesen, um eine Therapie mit einer Unterkieferprotrusionsschiene als ergänzende Maßnahme zu einem bereits implantierten bilateralen Hypoglossusstimulator (Genio®, Nyxoah) durchzuführen.

Bei der Vorstellung in unserer Schlafsprechstunde lagen bereits multiple Diagnosen und eine komplexe Anamnese vor: Im Alter von 56 Jahren erfolgte die Erstdiagnose der obstruktiven Schlafapnoe mit einem RDI von 13,8/h. Infolge dieser Diagnose wurde eine CPAP-Maske mit einem Druck von 7 mbar angepasst, die die Patientin zunächst gut tolerierte. Im Rahmen polysomnographischer Kontrollen im Laufe der Jahre zeigte sich jedoch eine Zunahme der obstruktiven Ereignisse (RDI 58,5/h). Zudem wurde während der Kontrollnächte ein unbewusstes Absetzen der CPAP-Maske beobachtet. Zusätzlich manifestierte sich eine begleitende chronische Durchschlafstörung (Insomnie), bedingt durch ein schwergradiges Restless-Legs-Syndrom (RLS) bei insuffizienter Eisensubstitution (Ferritin < 45 μg/l, empfohlen bei RLS > 75 μg/l). Eine Eisensubstitution mit Tardiferron wurde initiiert. Die Symptome – ziehende Schmerzen und Unruhe in beiden Beinen – konnten jedoch durch die zusätzliche Gabe eines Dopamin-Rezeptor-Agonisten (Rotigotin, Neupro®) bis dato nicht erfolgreich behandelt werden.

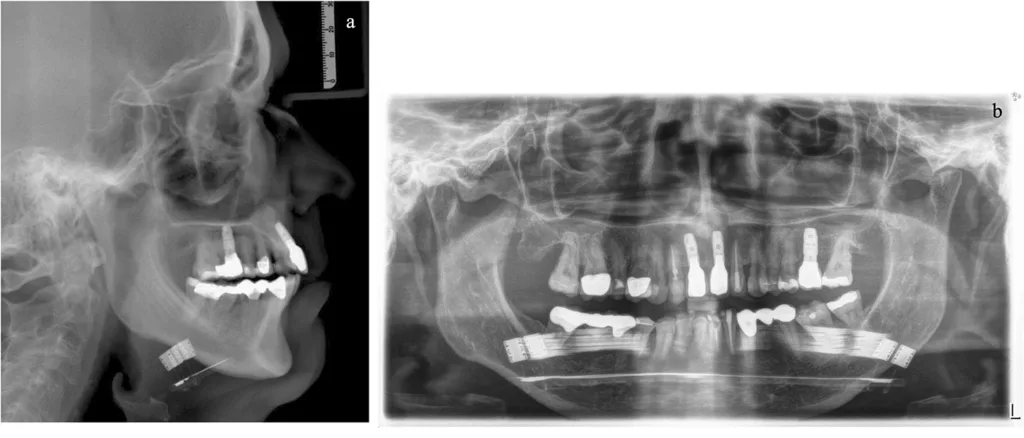

Mit der Medikamenteneinnahme ging jedoch eine deutliche Gewichtszunahme einher. Aufgrund des Versagens der CPAP-Therapie, des hohen BMI von 31,8 kg/m2 sowie der schwergradigen OSA und der geplanten Implantation in regio 011 und 016 wurde die Entscheidung zugunsten eines Hypoglossusstimulators getroffen. Die erste Polysomnographie zur Einstellung der Titrationsstärke des Hypoglossusstimulators ergab eine verbesserte Sauerstoffsättigung, jedoch keine Verbesserung des RDI. Eine anschließende Reduktion der Zungengrundtonsillenhyperplasie führte zu einer Verbesserung der respiratorischen Parameter bei weiterhin persistierender mittelgradiger Schlafapnoe (AHI 27,4/h). Im Rahmen der zahnärztlichen Schlafberatung wurden eine umfassende klinische extra- und intraorale Untersuchung (Abb. 8 und 9) sowie eine Röntgendiagnostik zur Beurteilung der Bisslage und des Status der konservierend sowie prothetisch versorgten Zähne (Abb. 10) durchgeführt.

Da der erwartete Nutzen der mandibulären Vorverlagerung mittels UPS-Therapie als begleitende nichtchirurgische und nichtinvasive Maßnahme trotz des erhöhten Risikoprofils (BMI > 30kg/m2) positiv bewertet wurde, erfolgte unverzüglich die Bissregistrierung in therapeutischer Kieferrelation (Startprotrusionsposition bei 50% des maximalen Vorschubs aus der maximalen Retralposition). Als UPS-Bauart wurde eine Schiene mit seitlichen Protrusionselementen (Somnodent Fusion) ausgewählt, um eine frontale Öffnung bei Zungenstimulation zu gewährleisten. Nach Schieneninsertion und einer vierwöchigen Eingewöhnungsphase erfolgte die erste Kontrolle (Abb. 11).

Dabei konnte eine sehr gute UPS-Adhärenz festgestellt werden. Die exzessive Tagesschläfrigkeit (ESS 19) zeigte noch keine Verbesserungen, konnte allerdings vor dem Hintergrund des Nebenwirkungsprofils der Medikation gegen die RLS-Symptomatik nur eingeschränkt zur Beurteilung der subjektiven UPS-Wirkung herangezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte nun Rücksprache mit einer Klinik für Neurologie mit Schwerpunkt Parkinson/Bewegungsstörungen. Die medikamentöse Therapie mit dem Wirkstoff Rotigotin wurde aufgrund der Gewichtszunahme ausgeschlichen und ein Opioidanalgetikum (Oxycodon) aufgrund höherer oraler Bioverfügbarkeit verschrieben. Durch Wechsel der Medikation konnte die Patientin innerhalb weniger Wochen ihr Körpergewicht reduzieren. Im Behandlungsverlauf wurde die UPS um weitere 2,5 mm titriert. Eine polygraphische Kontrolle der Kombinationstherapie ergab einen verbleibenden AHI von 15,1/h. Dieser sollte in Absprache mit dem behandelnden Hausarzt durch weitere Gewichtsreduktion verbessert werden. Innerhalb von sechs Monaten konnte die Patientin ihr Körpergewicht um weitere 20 kg durch Bewegungs- und Ernährungstherapie reduzieren. Trotz der persistierenden medikationsbedingten Tagesschläfrigkeit (ESS 16) berichtete sie über ein deutlich verbessertes Wohlbefinden mit wieder guter Lebensqualität (Abb. 12). Die Patientin wird im halbjährlichen Recallintervall zur Kontrolle der UPS einbestellt.

Copyright bei den jeweiligen Personen

Copyright bei den jeweiligen PersonenFazit

Alle drei ausgewählten Patientenfälle aus dem klinischen Alltag unserer zahnärztlichen Schlafsprechstunde unterstreichen die Bedeutung der Diagnostik sowie die unterschiedlichen, patientenindividuellen Behandlungsansätze im interdisziplinären Behandlungsteam. Dies verdeutlicht die Heterogenität der obstruktiven Schlafapnoe [3].

Viele systemische Erkrankungen manifestieren sich in der Mundhöhle: Der erste Patientenfall veranschaulicht die Bedeutung oraler und funktioneller Aspekte bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe. Die Etablierung von anamnestischen Fragen zur Schlafqualität und -quantität sollte daher integraler Bestandteil der zahnärztlichen Anamnese sein. Denn erhöhter, nicht kariös bedingter Zahnhartsubstanzverlust muss nicht immer die Folge von Muskelverspannung sein. Bruxismusschienen bei Patienten mit Schlafapnoe sind daher manchmal sogar kontraproduktiv.

Für den niedergelassenen Hauszahnarzt und im Sinne einer frühzeitigen Detektion wäre die Implementierung folgender drei schlafmedizinischer Fragen in die Eigenanamnese sicherlich sehr sinnvoll:

- Schnarchen Sie?

- Leiden Sie unter einem nicht erholsamen Schlaf?

- Wurden bei Ihnen Atemaussetzer während des Schlafs bemerkt?

Bei mindestens zwei Ja-Antworten sollte der wenig zeitaufwendige und einfach durchführbare Stop-Bang-Fragebogen herangezogen und bei weiterer Auffälligkeit eine Abklärung bei einem Schlafmediziner initiiert werden.

Im zweiten Patientenfall setzt die Therapie auf eine nächtliche Korrektur einer skelettalen kraniofazialen Anomalie in Form einer mandibulären Retrognathie durch eine Ventralpositionierung und konsekutive Aufspannung der pharyngealen Muskulatur mitsamt einer Ventralpositionierung der Zunge.

Der dritte Patientenfall verdeutlicht die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere bei sehr schwergradiger OSA, bei der eine eingleisige Therapie häufig nicht zum Erfolg führt. Auch die Bedeutung begleitender Medikation, welche das allgemeine physische und psychische Wohlbefinden sowie das Körpergewicht beeinflusst, kann den Therapieverlauf der OSA entscheidend beeinflussen.

Die zunehmende Bedeutung der Oralen Medizin zeigt sich insbesondere im Kontext der obstruktiven Schlafapnoe [6]. Da diese Erkrankung häufig erst spät erkannt wird, ist häufig ein multidisziplinärer Therapieansatz mit zusätzlicher Anpassung des Lebensstils von Seiten des Patienten (Schlafhygiene, Alkoholkonsum, Bewegung, Ernährungsumstellung) indiziert und sehr erfolgreich [6].

Aufgrund der dargestellten Komplexität ist eine intensive Beschäftigung mit der Zahnärztlichen Schlafmedizin empfehlenswert. Ein industrieneutrales Curriculum mit anschließender Zertifizierung wird z.B. über die Akademie Praxis und Wissenschaft (APW) angeboten.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.