|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Häufig stehen im Bereich der prothetischen Therapie unterschiedlich aufwendige und unterschiedlich invasive Therapieoptionen des Zahnersatzes zur Verfügung. Allerdings sind viele minimalinvasive Formen des Zahnersatzes nicht Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und werden daher nur selten angeboten. Beispielhaft genannt seien Adhäsivbrücken zum Ersatz von Eck und Seitenzähnen oder Adhäsivattachments zur klammerlosen Verankerung von Teilprothesen. Dentale Implantate hingegen, die zwar auch nicht Bestandteil der GKV sind, werden in Deutschland aber millionenfach jährlich verwendet, obwohl diese in der Regel auch von den Patienten privat bezahlt werden müssen. Adhäsivbrücken werden dabei häufig als eine Art provisorische Versorgung deklassiert und Implantate werden als angeblich bessere und einzig wirklich dauerhafte Versorgung favorisiert [19,20].

Wie ist das zu erklären? Auf der einen Seite bestimmt durch die Marketingmaßnahmen der Implantathersteller in der Fach- und Laienpresse, die suggerieren, dass eine Implantatversorgung die einzige minimalinvasive Alternative zur klassischen Brückenversorgung darstellt; zum anderen aber bestimmt auch durch nicht-aufwandsadäquate Abrechnungsregularien, die den Mehraufwand bei einer lege artis erstellten Adhäsivbrücke in keinster Weise würdigen. Aber auch hier gibt es durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, die eine Adhäsivbrückenversorgung wirtschaftlich attraktiv umsetzen lassen und auf der anderen Seite für den Patienten immer noch deutlich günstiger kommen als die beworbene implantatprothetische Versorgung.

Hinzukommt, dass in der Zahnärzteschaft häufig ein Ausbildungs- bzw. Fortbildungsdefizit hinsichtlich adhäsiver prothetischer Verfahren besteht [16], welches sich dann in praktischen Problemen und erhöhten Misserfolgsraten äußert, wenn diese Verfahren die ersten Male bei den eigenen Patienten angewendet werden. Dies hat nach Erfahrung des Autors häufig zur Folge, dass von Misserfolgen betroffene Zahnärzte und Zahnärztinnen die Ursache für ihre Probleme und Misserfolge nicht in ihrem eigenen Vorgehen suchen, sondern dass sie die adhäsiven Methoden selbst dafür verantwortlich machen und dies auch gegenüber ihren eigenen Patienten so kommunizieren. So verbreiten dann leider die Zahnärzte und Zahnärztinnen mit Defiziten in adhäsiven Behandlungsmethoden genau die Vorurteile, dass Adhäsivbrücken nicht dauerhaft halten und immer wieder herausfallen würden. Beides könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass die seit 2016 im GKVLeistungskatalog beinhalteten Schneidezahn-Adhäsivbrücken [3] sich auch 8 Jahre später noch nicht auf breiter Basis bei der Versorgung von Schneidezahnlücken durchgesetzt haben.

Erklärbar ist dies nur schwer, sprechen die wissenschaftlichen Untersuchungen insbesondere zu einflügeligen Adhäsivbrücken aus Nichtedelmetall-Legierungen und Zirkonoxidkeramik hingegen eine ganz andere Sprache, zeigen sie doch, dass die langfristigen klinischen Überlebens- und Erfolgsraten mit einflügeligen Adhäsivbrücken im Schneidezahnbereich [1,13] hervorragend sind und die von Einzelzahnimplantaten [8] sogar übertreffen, ohne aber deren implantatspezifischen Aufwand zu erfordern oder die implantatimmanenten Risiken zu beinhalten. Während die operativen Risiken von implantatchirurgischen Eingriffen allgemein gut bekannt sind, sind die Risiken wie Periimplantitis und langfristige relative Stellungsveränderungen der Implantate weniger bekannt und werden in der Patientenaufklärung daher häufig nicht angemessen berücksichtigt.

Ein dritter Punkt, der der Anwendung von Adhäsivbrücken in Deutschland zuweilen entgegenzustehen scheint, mag darin liegen, dass sich die Anwendung von dentalen Implantaten auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten in der zahnärztlichen Praxis deutlich besser darstellen lässt als bei Anwendung minimalinvasiver adhäsivprothetischer Verfahren.

Klinische Bewährung

Die Anwendung von Adhäsivbrücken ist techniksensitiv und Studien zeigen, was allgemein für techniksensitive Verfahren gilt: Wird eine Technik beherrscht, sind die Behandlungsergebnisse hervorragend, wird die Technik hingegen nicht beherrscht, ist mit erhöhten Misserfolgsraten zu rechnen. Naturgemäß findet sich in der zahnärztlichen Literatur eine große Bandbreite von Studien, bei denen auch solche beinhaltet sind, die Ergebnisse von Adhäsivbrücken mit mangelhafter Technik beschreiben, was erklärt, dass eine aktuellere Metaanalyse zur Haltbarkeit von Adhäsivbrücken [21] nur eine durchschnittliche Überlebensrate von 82,9% über 10 Jahre ermittelt. Damit wären die Überlebensraten von Adhäsivbrücken deutlich geringer als die von Einzelzahnimplantaten in einer anderen Metaanalyse [7], die eine Überlebensrate von 95,2% für die Implantate selbst bzw. von 89,4% für die Suprakonstruktionen (Implantatkronen) nach 10 Jahren beschreibt.

Die relativ niedrigen Überlebensraten von Adhäsivbrücken in dieser Metaanalyse ergaben sich allerdings auch dadurch, dass nicht zwischen der Bewährung ein- und zweiflügeliger Adhäsivbrücken differenziert wurde [21] und dass neue Studien aus den Jahren 2016 und jünger noch nicht berücksichtigt wurden [2,10,11,15].

Seit längerem ist bekannt, dass sich einflügelige Adhäsivbrücken im Schneidezahnbereich signifikant besser bewähren als zweiflügelige [2,5,9,14,18,23]. Einflügelige metallkeramische Adhäsivbrücken zeigten 10-Jahres-Überlebensraten zwischen 91 und 100% [1,2], solche aus Aluminiumoxid- oder Zirkonoxidkeramiken zwischen 95,4 und 100% [10,11,15].

In einer eigenen klinischen Studie mit 108 Adhäsivbrücken wurde 2017 zwischen Nichtanlagen, traumatischen Zahnverlusten und anderen Zahnverlustgründen unterschieden [11]. In dieser Studie ergaben sich bei der Versorgung von Nichtanlagen über 10 Jahre gar keine Misserfolge, sondern die Misserfolge traten ausschließlich bei Patienten mit traumatischen Zahnverlusten und anderen Zahnverlustgründen auf.

Aktuell wurde im Januar 2025 über die Ergebnisse mit 310 einflügeligen Frontzahn-Adhäsivbrücken aus verblendeter Zirkonoxidkeramik bei 241 Patienten berichtet [13]. Hier betrug die Überlebensrate nach 15 Jahren 97,3%, wobei sich zwar 17 Adhäsivbrücken während dieser Zeit in ihrer Klebung gelöst hatten, aber die Brücken in 16 Fällen komplikationslos wieder befestigt werden konnten. Ob mittlere oder seitliche obere Schneidezähne oder untere Schneidezähne ersetzt wurden, beeinträchtigte in dieser Studie die Retentionsrate der Adhäsivbrücke übrigens nicht signifikant.

Die beobachteten Retentionsverluste von einflügeligen Adhäsivbrücken aus Zirkonoxidkeramik beinhalteten übrigens keine Zahn- oder Keramikfrakturen, sondern wiesen immer nur ein Klebeversagen auf, sodass die Klebefuge offensichtlich als eine Art Sollbruchstelle im Falle größerer Krafteinwirkungen gewertet werden kann. Bei Einzelkronen auf Implantaten existiert eine solche Sollbruchstelle offensichtlich nicht, so dass hier bei stärkeren Belastungen wie z.B. einem dentalen Trauma ein hohes Risiko einer Implantat- und/oder Knochenfraktur besteht [4].

Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen den beispielhaften Fall einer 56-jährigen Patientin mit traumatischem Verlust des oberen linken mittleren Schneidezahns im Alter von 44 Jahren, der nach fehlgeschlagenem chirurgischem Knochenaufbau und Implantation minimalinvasiv mit einer einflügeligen Adhäsivbrücke aus Zirkonoxidkeramik versorgt worden war. Seit über 12 Jahren ist die Patienten nun unproblematisch mit dieser einflügeligen Adhäsivbrücken erfolgreich versorgt. Die Abbildung 3 mit rot markierter Okklusionsfolie zeigt die palatinalen Kontaktverhältnisse.

Während die exzellente Langzeitbewährung von Frontzahn-Adhäsivbrücken bei adäquatem klinischem Vorgehen unbestritten ist, ist die Datenlage für einflügelige Eckzahn- und Seitenzahn-Adhäsivbrücken zwar mittelfristig auch erfolgversprechend [17,25], aber klinische Langzeitdaten mit derartigen Restaurationen stehen naturgemäß noch aus.

Vorteile von Adhäsivbrücken

Adhäsivbrücken sind vor allem dann angezeigt, wenn ein füllungs- und kariesfreier Nachbarzahn vorhanden ist. Sie weisen folgende Vorteile auf [12]:

- Ästhetische Versorgung, da die natürliche Ästhetik des Pfeilerzahns labial erhalten bleibt und der ersetzte Zahn relativ einfach an den Nachbarzähnen angepasst werden kann, wenn die Lückenbreite stimmt.

- Minimalinvasive Versorgung, da der Pfeilerzahn nur leicht angeschliffen werden muss, wobei erste klinische Versuche ganz ohne Präparation des Pfeilerzahns erfolgversprechende kurzfristige Ergebnisse aufwiesen [6].

- Keine Parallelisierung von verschiedenen Pfeilerzähnen erforderlich.

- Kostenersparnis gegenüber anderen dauerhaften restaurativen Versorgungen wie zweiflügeliger Adhäsivbrücke, Zahnimplantat und konventioneller Brücke.

- Keine zusätzliche provisorische Versorgung der Pfeilerzähne notwendig.

- Keine Lokalanästhesie für die Präparation der Pfeilerzähne notwendig.

- Eine Wiederbefestigung ist bei Lösung des Adhäsivflügels aufgrund traumatischer Ereignisse in der Regel möglich.

- Eine unbemerkte Lösung des Adhäsivflügels mit nachfolgender Kariesgefahr, wie sie bei verblockten Adhäsivflügeln besteht, ist bei einflügeligen Adhäsivbrücken ausgeschlossen.

- Langfristiger Gewebeerhalt der Pontic-Auflage bei adäquater Pontic-Gestaltung [22].

- Mindestens gleichgute oder sogar bessere Langzeitbewährung als andere Versorgungen des Einzelzahnersatzes [13].

- Alle konventionellen Alternativen der Einzellücken-Versorgung bleiben erhalten.

Klinische Anwendung

Im Folgenden werden nur die nach Ansicht des Autors essenziellen Punkte für die erfolgreiche Anwendung von Adhäsivbrücken zusammengefasst. Für Zirkonoxidkeramiken ist keine retentive Pfeilerzahnpräparation mit Retentionsrillen erforderlich, da die verwindungsfreien keramischen Adhäsivflügel kein Abschälen des Flügels wie bei dünnen und verbiegbaren Metallflügeln erlauben.

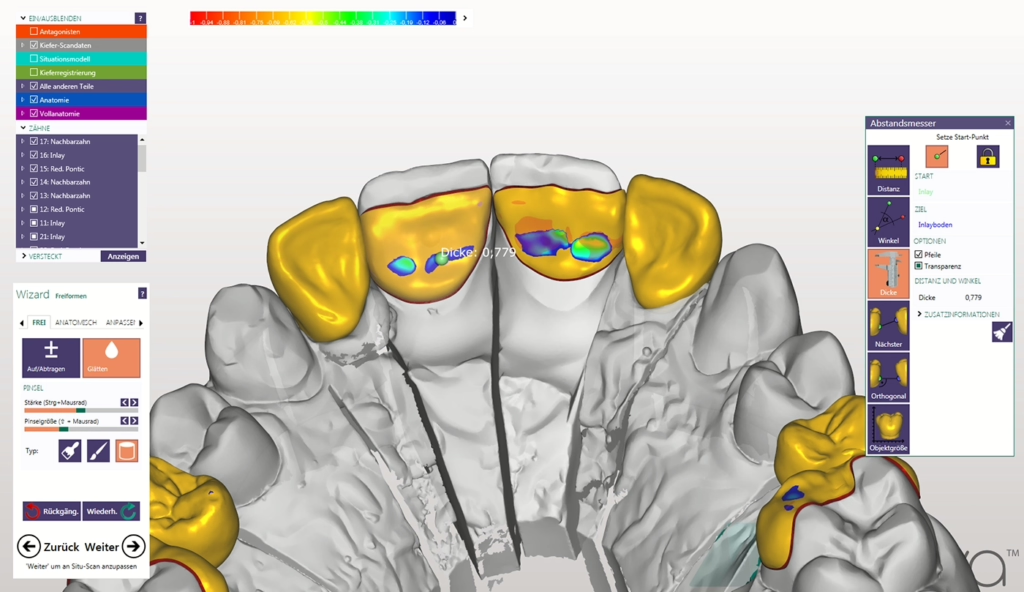

Adhäsivbrücken können immer dann zum Einsatz kommen, wenn der in Frage kommende Pfeilerzahn der Adhäsivbrücke eine ausreichend große Klebefläche von mindestens 30 mm2 im Zahnschmelz aufweist, d.h. entweder karies- und füllungsfrei ist oder nur mit einer kleineren Füllung versorgt ist [12]. Zudem müssen die intermaxillären Platzverhältnisse das Einkleben eines mindestens 0,7 mm starken Adhäsivflügels erlauben. Der Verbinder zwischen Pontic und Adhäsivflügel sollte eine Dimensionierung von mindestens 2 mm x 3 mm für Frontzähne und 3 mm x 3 mm für Seitenzähne erlauben. Ist das Platzangebot für den Adhäsivflügel inadäquat, sollte das benötigte Platzangebot mittels kieferorthopädischer Maßnahmen geschaffen werden. Kontraindikationen und Planungsdetails können dem genannten Lehrbuch entnommen werden [12].

Nach der minimalinvasiven, auf den oberflächlichen Zahnschmelz beschränkten Adhäsivpräparation mit einer palatinalen Noppe und einem seichten approximalen Kasten erfolgt entweder eine herkömmliche oder digitale Präzisionsabformung, da beide Methoden unproblematisch zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Nach der zahntechnischen Fertigstellung der Adhäsivbrücke und Überprüfung ihrer klinischen Passgenauigkeit und Funktionsfähigkeit sollte die Adhäsivbrücke unter Kofferdam eingeklebt werden. Bei Verwendung eines Kunststoff-Positionierungsschlüssels sitzt die Adhäsivbrücke so eindeutig und sicher auf dem Pfeilerzahn, dass ein Einkleben der Brücke in einer falschen Position ausgeschlossen erscheint.

Zur Befestigung der Adhäsivbrücken mittels klassischer Säureätztechnik sollten vorzugweise auto- oder dualpolymerisierende phosphatmonomerhaltige Adhäsivsysteme zum Einsatz kommen, da diese nach Erfahrung des Autors die Adhäsivbrücken jahrzehntelang sicher verankern und nur bei traumatischen Ereignissen zu einem Lösen solcher Restaurationen führen.

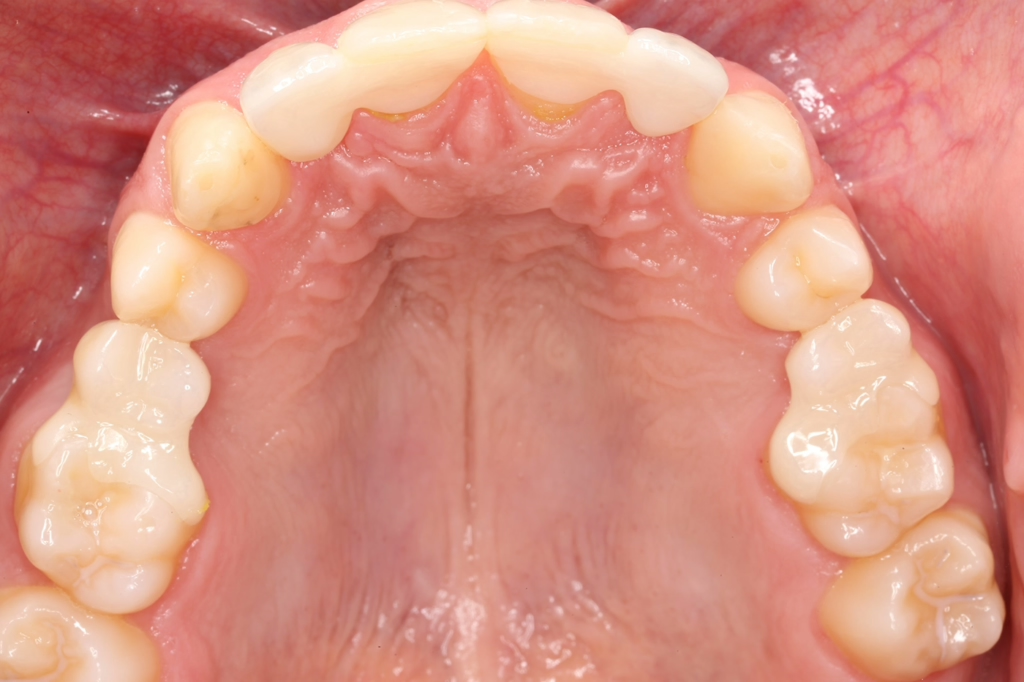

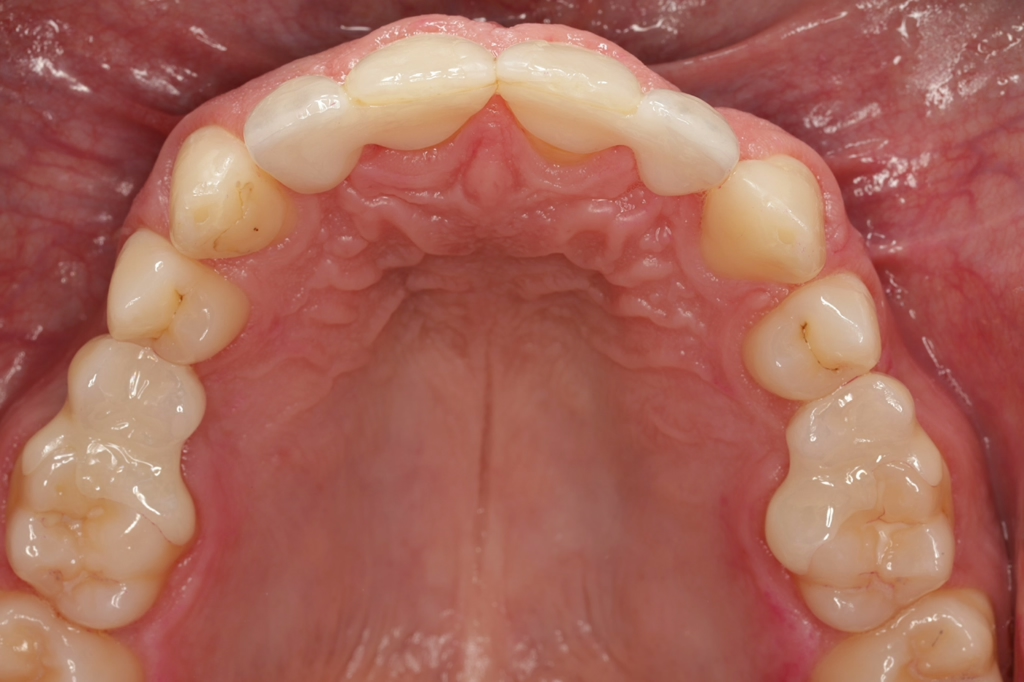

Der beispielhafte Fall eines 21-jährigen Patienten mit Nichtanlage des rechten seitlichen Schneidezahns, einem nicht erhaltungswürdigen Zapfenzahn des linken Schneidezahns und zusätzlich fehlenden oberen zweiten Prämolaren wurde mit vier vollkeramischen Adhäsivbrücken versorgt, da der Patient eine minimalinvasive prothetische Versorgung und keine aufwendigeren Implantate bevorzugte (Abb. 4 bis 18). Auch fünf Jahre später ist der inzwischen 26-jährige Patient uneingeschränkt zufrieden (Abb. 19 und 20).

Tipps für die Praxis

Arbeiten Sie mit einem Positionierungsschlüssel aus lichthärtendem und/oder autopolymerisierendem Kunststoff, um einflügelige Adhäsivbrücken stressfrei und sicher einzugliedern [24].

Weitere Erläuterung zu Adhäsivbrücken und eine beispielhafte Präparation sind auf dem YouTube-Kanals des Autors unter folgenden Links zu finden:

Fazit für die Praxis

Bei fehlenden Einzelzähnen und entsprechender Indikation stellen Adhäsivbrücken eine hervorragende minimalinvasive Möglichkeit dar. Die adhäsive Befestigung ist allerdings anspruchsvoll und techniksensitiv.

Die Versorgung mit Adhäsivbrücken ist in Deutschland lediglich bei Frontzahn-Adhäsivbrücken Bestandteil der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Beim Ersatz von Eck- und Seitenzähnen sind Adhäsivbrücken – ähnlich wie bei Implantaten – keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und müssen daher mit dem Patienten über die GOZ privat abgerechnet werden.

Kern

Kern Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.