|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Als die digitale Volumentomographie im Jahre 1998 [1] in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde als „A new volumetric CT machine for dental imaging“ eingeführt wurde, war ihr Erfolg in unserem Fachgebiet sicherlich so nicht vorhersagbar. In Deutschland hat möglicherweise auch die Umbenennung in „dentale digitale Volumentomographie“ zur erfolgreichen Verbreitung beigetragen. Die internationale Bezeichnung „Cone Beam Computed Tomography (CBCT)“ machte den technisch namensgebenden Begriff „Computed Tomography (CT)“ sehr schnell ersichtlich. Diese nahe Verwandtschaft erschloss sich im deutschsprachigen Raum bedingt durch die neue Namensgebung anfangs nur für technisch versierte bzw. radiologisch gut ausgebildete Fachleute. Seit ihrer Einführung verbreitete sich die DVT im Gesamtgebiet der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und in den letzten Jahren auch in anderen medizinischen Disziplinen. Sie gilt heute als die weltweit etablierte 3D-Röntgentechnik in unserem Fachgebiet. Im Jahr 2020 waren 279 DVT (CBCT) Modelle von 47 Herstellerfirmen auf dem globalen Markt [2].

Weiterentwicklung der DVT-Technologie

Leider finden in der DVT aktuelle State-of-the-Art-Rekonstruktionsalgorithmen, wie sie in der CT breitflächig implementiert sind, bisher kaum Anwendung. Dabei handelt es sich vorwiegend um sogenannte iterative Rekonstruktionsverfahren, während in der DVT zumeist noch partiell modifizierte Einschrittverfahren auf Basis des etablierten Feldkamp-Kress-Algorithmus [3] verwendet werden. Iterative Verfahren lösen das Rekonstruktionsproblem im Sinne eines Optimierungsverfahrens über mehrere Schritte, bis sie an einer „Best-Fit-Lösung“ ankommen, der dann gezeigten 3D-Rekonstruktion.

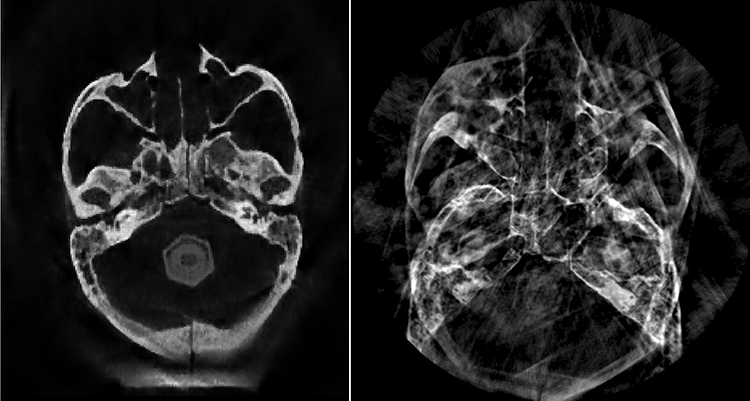

Diese Verfahren haben gegenüber den Einschrittverfahren, die letztlich die physikalischen Prozesse der Röntgenprojektion invertieren (Radon-Inversion) [4], den wesentlichen Vorteil, qualitativ bessere Lösungen vor allem bei fehlerbehafteten Daten oder weniger Projektionsaufnahmen zu ermöglichen. Letzteres ist ein beliebter Ansatz zur Dosisreduktion, d.h. zu den heute häufig implementierten „Low-Dose-Protokollen“. Zur Verwacklungskorrektur gibt es bereits sehr gute Verfahren, die ohne jegliche Referenzkörper auskommen und eine A-posteriori-Verbesserung der Daten ermöglichen (Abb. 1) [5]. Diese Änderungen betreffen die Software. Aber auch bei der Hardware gibt es eine Innovation, die die DVT revolutionieren wird: photonenzählende Detektoren (PCD).

R. Schulze

R. SchulzeBei dieser neuen Detektortechnologie wird, anders als in den heutigen „energieintegrierenden Detektoren“, die Röntgenstrahlung direkt detektiert und nicht über den Umweg der Umwandlung in Strahlung im Bereich des sichtbaren Lichts durch einen sogenannten Szintillator. PCDs bestehen heutzutage meist aus Cadmiumtellurid (CdTe), einem kristallinen Halbleitermaterial, das auch für Solarzellen verwendet wird. Bedingt durch die hohe Ordnungszahl von Cadmium (48) sind Wechselwirkungen mit der sehr kurzwelligen Röntgenstrahlung hier deutlich häufiger zu finden als in den herkömmlichen siliziumbasierten Halbleitern (Ordnungszahl: 14).

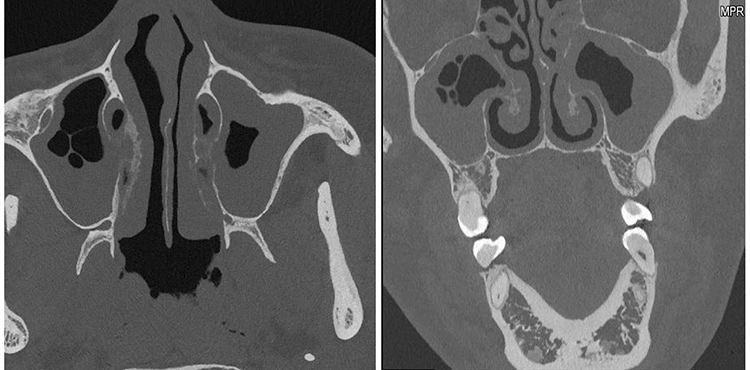

Das neue CT-Gerät von SIEMENS NAEOTOM Alpha* basiert auf dieser Technologie (Abb. 2). PCDs erlauben eine deutlich höhere Ortsauflösung, weisen kein elektronisches Rauschen auf und liefern systeminhärent Spektralinformationen über das eintreffende Röntgensprektrum [6]. Aufgrund dieser und noch weiterer technischer Eigenschaften lassen PCD-basierte Systeme eine mit heutigen Detektoren nicht denkbare Dosisreduktion erwarten [6]. Leider gibt es derzeit und wohl aus Kostengründen auch in naher Zukunft noch kein DVT mit einem PCD. Langfristig ist jedoch zu erwarten, dass diese Detektoren aufgrund ihrer vielen Vorteile sicherlich auch in der Zahnmedizin die heutigen energieintegrierenden Detektoren ersetzen werden.

R. Schulze

R. SchulzeAnwendung der MRT in der Zahnmedizin

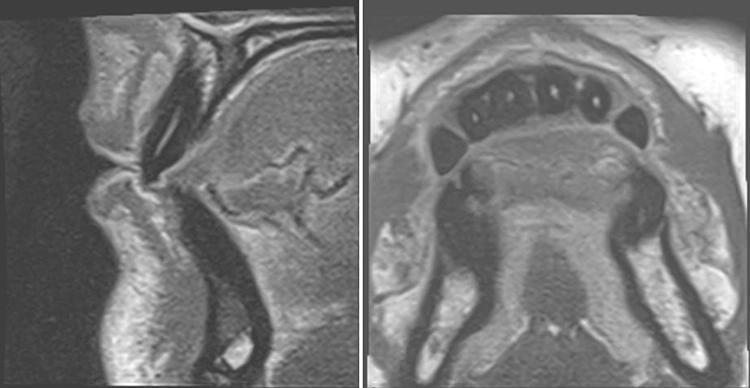

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist in der Medizin seit vielen Jahren etabliert und erobert dort mit unzähligen, jährlich zunehmenden Optionen und Sequenzen immer weitere Anwendungen. Damit übertrifft die MRT in der Medizin deutlich alle anderen In-vivo-Bildgebungsarten im menschlichen Körper ohne invasive Eingriffe und ionisierende Strahlung [7]. Aufgrund neuer hardware- und softwareseitiger Entwicklungen ist sie im letzten Jahrzehnt auch zunehmend für Anwendungen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde interessant geworden [8] (Abb. 3).

R. Schulze

R. SchulzeDie MRT misst, ganz anders als die Dichteverteilung beim Röntgen, die Verteilung von Protonen (Kernen des Wasserstoffatoms). Hier wird eine physikalische quantenmechanische Eigenschaft genutzt, der Kernspin. Dabei kann man sich die Protonen so vorstellen, dass sie permanent um eine Achse rotieren („präzipitieren“) und in einem äußeren Magnetfeld quasi wie kleine Magneten ausgerichtet werden können. Magnetfeldstärke wird in Tesla gemessen, normalerweise liegen die verwendeten Feldstärken zwischen 1 und 3 Tesla [7]. Wird von außen ein elektromagnetischer Wellenpuls einer bestimmten Wellenlänge (Resonanzfrequenz) eingestrahlt, ändern diese kleinen Magneten ihre Ausrichtung, sie „flippen“ in die Gegenrichtung. Wie bei der Bewegung eines Magneten in einer Spule (z.B. bei einem Generator) wird hierdurch ein entsprechender Strom erzeugt, der mithilfe von Spulen auch gemessen werden kann.

Das heißt, dass sowohl die Erzeugung und Messung als auch die Aufbereitung dieser Information zu einem interpretierbaren Bild einer Menge an mathematischen Operationen bedarf. So wird schnell deutlich, dass die Bildentstehung eines MRTs sehr viel komplexer als die eines CTs oder DVTs ist. Die Wiederholung des Messprozesses mit Einstrahlung der Resonanzfrequenz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um durch Mittelung ein entsprechend stabiles valides Bild zu erzeugen. Dies wiederum führt zu längeren Messzeiten, weswegen eine MRT-Aufnahme mindestens einige Minuten dauert und damit deutlich länger als ein DVT oder gar ein CT. Weil in einem Kubikzentimeter reinen Wassers eine riesige Zahl an Protonen enthalten ist (ca. 6,7 x 1019) [9], ist die theoretisch erreichbare Ortsauflösung eines MRT um viele Größenordnungen höher als die anderer bekannter Bildgebungsarten. Allerdings ermöglichen die derzeitig verfügbaren Messprozesse keine Ausnutzung dieser theoretischen Eigenschaft, de facto liegt die Ortsauflösung der Systeme sogar niedriger als die der CT oder DVT.

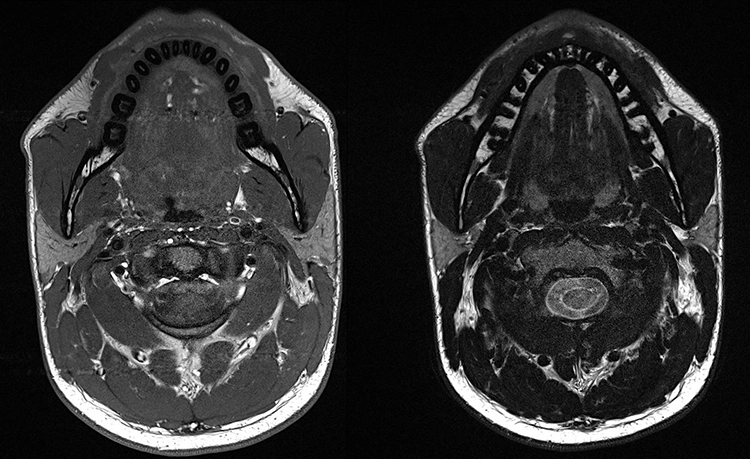

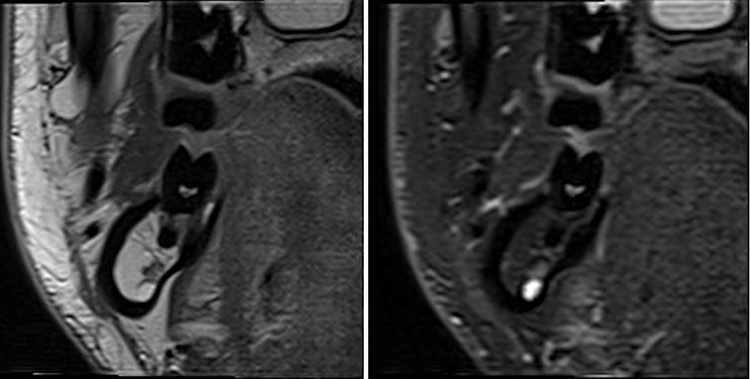

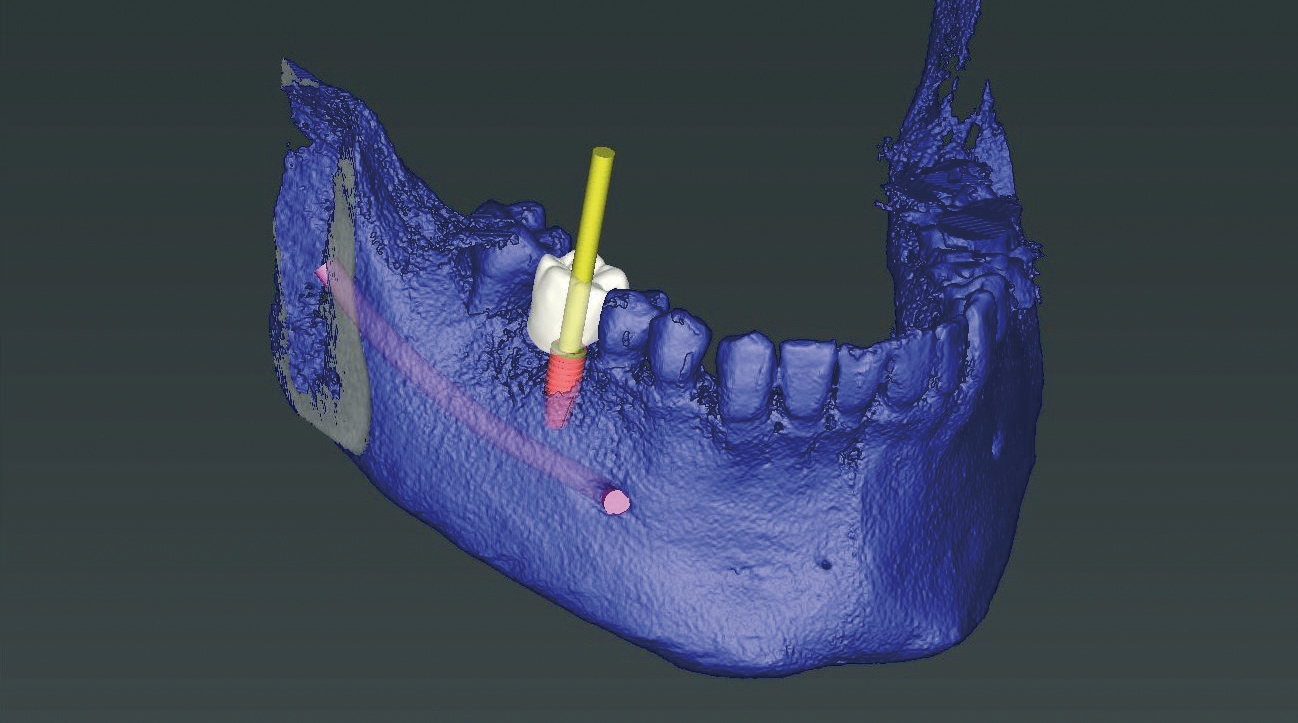

Im Jahr 2023 stellte Siemens in Kooperation mit Sirona ein Projekt für ein „dental dedicated MRT“ vor, bei dem ein speziell für die zahnmedizinischen Anforderungen maßgeschneidertes MRT entwickelt und auf den Markt gebracht werden soll.** Hier spielen die neuen technischen Möglichkeiten in der möglichen Größenreduktion und auch in reduzierten hardwareseitigen Anforderungen eine Rolle. Eine Arbeitsgruppe aus Aarhus betreibt bereits ein prototypisches Gerät [10]. Einige Aufnahmen dieses Prototyps sind in den Abbildungen 4 und 5 zu sehen. Das Gerät wurde auf der Konferenz der European Academy of Dentomaxillofacial Radiology (EADMFR) vom 12. bis 15. Juni 2024 offiziell vorgestellt.***

R. Schulze

R. Schulze R. Schulze

R. SchulzeSonographie

R. Schulze

R. SchulzeDie Sonographie als kostengünstige Chairside-Anwendung spielt heutzutage in sehr vielen medizinischen Fachgebieten eine große Rolle. Ungefährlich und einfach anwendbar, misst sie letztlich reflektierte Ultraschallwellen mit einem Schallkopf, der gleichzeitig mithilfe von Piezokristallen der Erzeugung der Ultraschallwellen (meist zwischen 2 und 20 MHz) dient. Zur Übertragung der Ultraschallwellen in das darzustellende Gewebe wird ein Kopplungsgel verwendet, was in der Mundhöhle naturgemäß eine gewisse Hürde darstellt. Dass es dennoch funktionieren kann, ist bereits seit Langem bekannt [11].

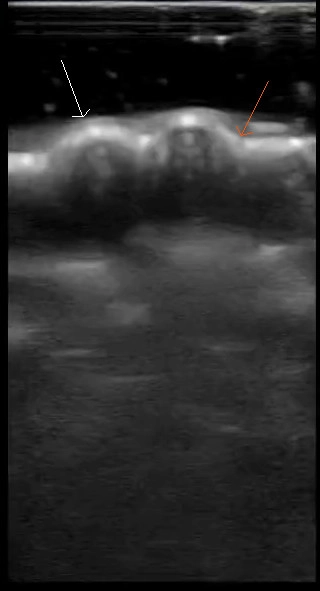

In letzter Zeit erscheinen vermehrt Publikationen in der Zahnheilkunde, z.B. zur Darstellung parodontaler (Abb. 6) [12] oder peri-implantärer Gewebe [13] als auch für die Darstellung periapikaler Läsionen [14–16]. Hierbei werden kleine Linearschallköpfe verwendet (Abb. 7), die aufgrund ihrer geringen Größe gut in der Mundhöhle platzierbar sind. Mit höherer Schallfrequenz sinkt die Eindringtiefe, allerdings bei steigender Ortsauflösung, sodass auch Anwendungen im Bereich der Mundschleimhautdiagnostik analog zu ähnlichen dermatologischen Anwendungen [17] gut vorstellbar sind. Ebenso werden Anwendungen in der Kieferorthopädie (Winkelmessungen [18]) und der Oralchirurgie beschrieben [19–21]. Ein aktueller Review schlussfolgert, dass es ein breites Anwendungsspektrum für Sonographie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde gibt [22].

R. Schulze

R. SchulzeAusblick

Photonenzählende Detektoren in der radiologischen Bildgebung werden nochmals einen Quantensprung für die Röntgenbildgebung darstellen. Zusätzlich steht das auf die Zahnmedizin zugeschnittene „dental dedicated MRI“ an der Schwelle zur baldigen Markteinführung. Dies wird sicherlich zu einer viel häufigeren Nutzung der Technik in Zukunft führen, wobei die Verbreitung und die Art der möglichen Anwendungen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde derzeit noch nicht wirklich absehbar sind. Auch die Ultrasonographie hat das Potential, in unserem Fachgebiet zukünftig vielfältige neue Anwendungen zu finden. Es bleibt spannend, wie der weiter voranschreitende technische Fortschritt in der digitalen Datenverarbeitung diese Entwicklungen vorantreiben wird.

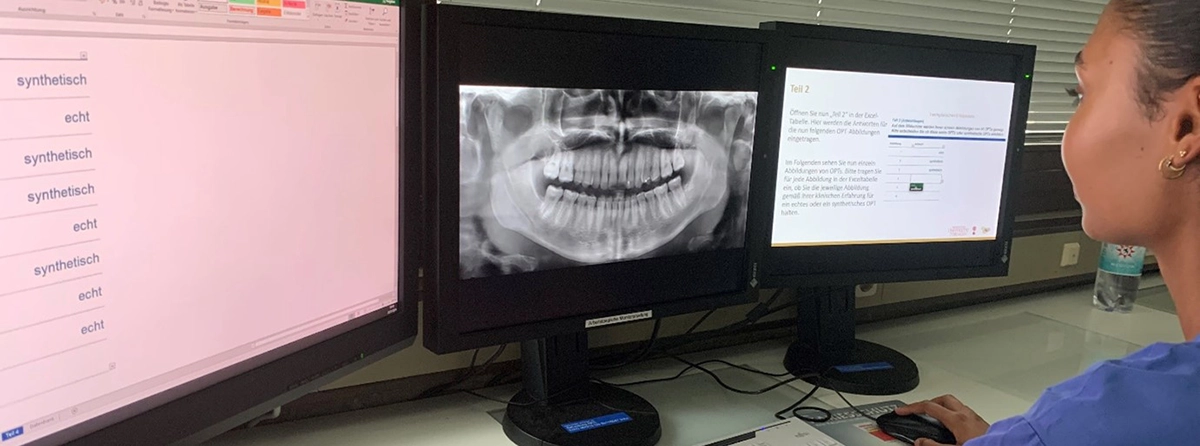

Das Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Bildgebung blieb in diesem Übersichtsartikel unberührt. Jedoch kann die KI selbstverständlich für jede Bildgebungstechnik revolutionäre neue Möglichkeiten bieten, die in der nahen Zukunft in Kombination auch mit den neuen Techniken den Praxisalltag bereichern werden. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass wir derzeit an der nächsten Schwelle auf eine neue Ebene in der zahnmedizinischen Bildgebung stehen und die Bedeutung der Röntgenbildgebung vielleicht in der Zukunft etwas in den Hintergrund treten wird.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.