Bitte loggen Sie sich ein um weiterzulesen

Neu hier?

Jetzt kostenlos unbegrenzten Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen erhalten.

Kostenlos registrierenoder

Die Patienten sind heutzutage sehr gut über die unterschiedlichen Möglichkeiten ästhetischer Frontzahnrestaurationen informiert. Deswegen sind auch Veneers, Vollkeramikkronen- und Teilkronen keine Fremdworte mehr. Häufig kommen die Patienten bereits mit sehr konkreten Therapiewünschen.

Bei den Schneidezähnen ist dies sehr häufig der Wiederaufbau von zu kurzen, abgekauten, abgebrochenen oder zu dünnen Zähnen. Die klinische Befundung ergibt dann sehr häufig ein parafunktional stark geschädigtes Gesamtgebiss mit massiver Reduktion in der Vertikalen.

Die Schäden an den Frontzähnen ergaben sich dann sekundär als Folge eines Absinkens der Bisslage im Seitenzahnbereich. Oft sind die Schädigungen der Seitenzähne dem Patienten gar nicht bewusst. Somit ist in der Regel eine sehr aufwendige, eingehende Aufklärung über die Befunde und Behandlungsmöglichkeiten erforderlich.

Eine Restauration ad integrum lediglich der Frontzähne würde in Folge zu einer massiven Bisserhöhung im Frontzahnbereich und damit zu einem Unvermögen des Kieferschlusses im Seitenzahnbereich führen. Als Erstes steht somit die Überprüfung an, ob bei dem Patienten eine restaurative Bisserhöhung im Seitenzahnbereich erforderlich ist [1,19,58]. Nicht bei jedem Patienten, der einen derartigen vertikalen Höhenverlust über die letzten Jahre (Jahrzehnte) erfahren musste und der komplett beschwerdefrei ist, muss eine derartige Therapieoption in Betracht gezogen werden.

Viele dieser Patienten sind funktional stabil, völlig beschwerdefrei und oft auch dergestalt aufwendigen prothetischen Behandlungsvorschlägen nicht unbedingt zugänglich – sehen sie doch ihr primäres Problem im Frontzahnbereich. Somit ist ein Funktionsstatus im ersten Schritt unumgänglich.

Ergibt sich aus der Funktionsdiagnositk keine Notwendigkeit einer Bisshebung, muss überlegt werden, ob es möglich ist, lediglich die Frontzähne kieferorthopädisch/präprothetisch so zu bewegen, dass genügend Platz für eine inzisal/palatinale Fassung mit einer Restauration geschaffen werden kann, oder ob eine komplette kieferorthopädische Vorbehandlung inklusive der geforderten Wiederherstellung der Vertikalen erforderlich ist. Nach Vorstellung und Befundung [1] durch eine funktionstherapeutisch spezialisierte Kollegin und ihrer „Freigabe“ einer Versorgung ohne prothetische Erhöhung der Vertikalen über z.B. Okklusalveneers [3-5,20,21,54], neue Kronen oder okklusale Kompositaufbauten [9–11,14,47,56,60,67,71–73,82] erfolgt als nächstes die Vorstellung bei der Kieferorthopädin für eine Detailplanung.

Erst nach der abgeschlossenen kieferorthopädischen Vorbehandlung erfolgt dann die Planung der Frontzahnversorgung. Sehr häufig können die Defekte in direkter Technik mit Komposit aufgebaut werden [11,25,28–32,34,36,37]. Die Indikationsbereiche sind hierbei sehr häufig überlappend und die Langzeitergebnisse vergleichbar [7].

Der sehr aktuelle Übersichtsbeitrag von Araujo und Perdigao [7] zeigt, dass die Restaurationsfavoriten mit zunehmender Größe der zu versorgenden Fläche eher in Richtung indirekter, keramischer Versorgungsvarianten tendieren. Dass Vollkeramik eine hochästhetische „High-End“-Versorgung gerade bei Veneers und Veneerindikationen darstellt, beweisen zahlreiche Publikationen der letzten Jahrzehnte [8,12,13,18,22,38,44–46,51,53,68,79,81].

Auch wenn verblendete, transluzente Zirkonoxidmaterialien bei hochästhetischen Frontzahnrestaurationen immer mehr im Kommen sind [26,8], bleibt gemäß der aktualisierten S3-Leitlinie zu vollkeramischen Restaurationen* nach wie vor Lithiumdisilikat als das Restaurationsmaterial der Wahl für ästhetische Frontzahnrestaurationen, das Stabilität, die Möglichkeit der adhäsiven Befestigung und Ästhetik optimal kombiniert. Trotz interessanter Innovationen der letzten Jahre bleibt hier e.max aufgrund seiner längjährigen Bewährung über Jahrzehnte und der nahezu uneingeschränkten ästhetischen Möglichkeiten der absolute Favorit [42,69,70,74,7–79]. Aus diesem Grund sind die im Folgenden vorgestellten Fälle ausnahmslos aus E.max-Press hergestellt – teils lediglich bemalt, teils im „Cut back“ ergänzt, teils verblendet.

Fall 1: Versorgung erheblicher parafunktionsbedingter Unterkiefer-Schneidezahndefekte

Der 60 Jahre alte Patient bat um eine Zweitmeinung zu einer möglichen Versorgung seiner Unterkiefer-Schneidezähne. Seit Jahren beobachtet er deren zunehmende Abnutzung sowohl inzisal als auch labial. Der von ihm konsultierte Kieferorthopäde seiner Kinder entließ ihn mit der Aussage, „dass man da nichts machen könne“.

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

In der Tat war keinerlei Platz vorhanden, um den Substanzverlust in der Unterkieferfront durch additive restaurative Maßnahmen auszugleichen. Deswegen erfolgte als nächster Schritt die Vorstellung in der Kieferorthopädie mit der Fragestellung, ob eine Auflösung des Engstandes im Ober- und Unterkiefer dahingehend möglich wäre, zusätzlich ausreichend Platz in der Horizontalen und Vertikalen zu schaffen, um die Labialversorgung der Zähne 32–42 zu ermöglichen. Da der Patient ansonsten funktionsstabil war und außer den Empfindlichkeiten der Unterkiefer-Labialflächen keine weiteren Beschwerden hatte, konnte von einer Erhöhung der Vertikalen abgesehen werden, da eine kieferorthopädische Behandlung nach der Auswertung der Planungsunterlagen ausreichend Spielraum für eine Versorgung der Unterkieferfront versprach.

Es war das Ziel, die sehr flächigen Defekte der Unterkiefer-Schneidezähne mit Veneers mit Schneidekantenfassung zu versorgen. Der Patient wurde eingehend darüber aufgeklärt, dass im Rahmen der kieferorthopädischen Behandlung in der Oberkieferfront Lücken entstehen werden, die dann sekundär mit Komposit versorgt werden müssen. Der Patient willigte in das umfangreiche kieferorthopädisch-restaurative Behandlungskonzept ein.

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

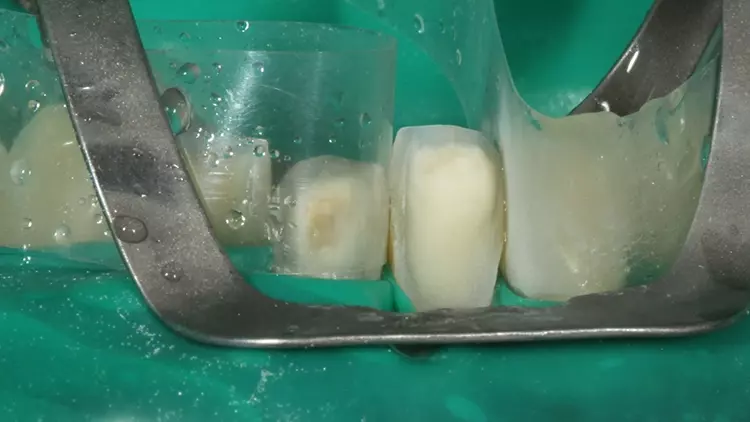

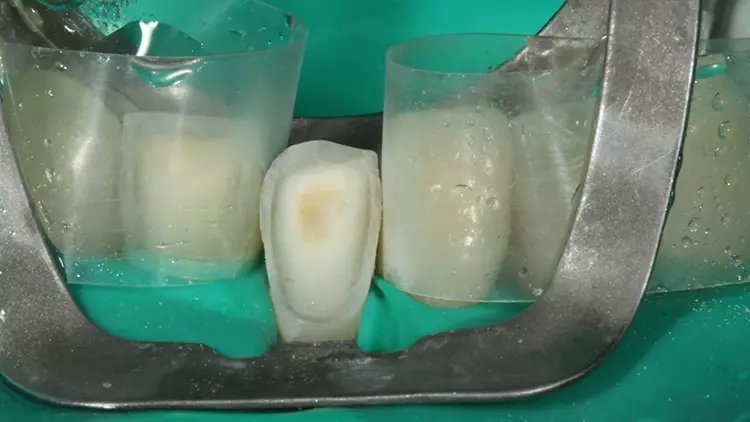

Die Abbildung 7 zeigt eine Detailaufnahme der provisorisch versorgten Unterkiefer-Labialflächen vor der Präparation, die Abbildung 8 die Präparation der Schneidezähne nach Entfernung der aufgebrachten Abdeckkompositschicht. Grundsätzlich können derartige Kompositaufbauten belassen und in die Präparation einbezogen werden – man geht dann entsprechend dem Prinzip der Kavitätenbodenelevation bzw. des „immediate seal“ vor [40,41,49,55,57,62–65,83]. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Essentiell wäre vor der Verklebung der Schalen ein Abstrahlen mit Aluminiumoxid, um eine suffiziente Anrauung des Komposits sicherzustellen. Nur so kann eine adäquate adhäsive Verankerung funktionieren [41,62]. Die Veneers wurden im hauseigenen Meisterlabor hergestellt.

Das Einsetzprocedere folgte dem üblichen Routineprocedere [27]: Nach der Entfernung der Provisorien und der Reinigung der Oberflächen erfolgte zuerst die Funktionseinprobe mit Prüfung von Randschluss, Positionierbarkeit und der Approximalkontakte. Im Anschluss daran stand die ästhethische Einprobe unter Zuhilfenahme einer Try-In-Paste (Variolink Esthetic Try-In neutral, Ivoclar) an. Die Arbeit überzeugte Patient und Behandler und konnte dementsprechend zur adhäsiven Befestigung vorbereitet werden.

Eine Abwandlung der Farbe durch die Wahl einer Alternativfarbe („warm“, „warm+“, „light“ oder „light+“ anstelle „ neutral“) des Befestigungskomposits war nicht erforderlich. Die Einsetzreihenfolge startete mit Zahn 32 fortlaufend in Richtung des 4. Quadranten.

Das erste zu verklebende Veneer wurde labial mit einem lichthärtenden, gummielastischen Provisoriummaterial (Clip, VOCO) in einem Pinselhalter fixiert. Dies erlaubt eine optimale Vorbehandlung, ohne dass Veneer in der Hand halten zu müssen. Nach einer Reinigung der Keramik mit Phosphorsäuregel [15] folgte die Keramikkonditionierung mit 5%iger Flusssäure (IPS Ceramic Etching Gel) für 20 Sek.

Die Vorbehandlung mit 5%iger Flusssäure stellt nach wie vor die am besten bewährte Methode für glasbasierte Keramiken dar [2,16,17,39,50,52]; eine Metaanalyse aus dem Jahre 2015 bestätigt dies [59]. Gerade bei IPS e.max bleiben wir aus diesem Grund bei der roten, 5%igen Flusssäure [35] und folgen somit den Empfehlungen des Keramikherstellers.

Nach dem gründlichen Abspülen der Flusssäure erfolgt eine nochmalige Reinigung mit Phosphorsäuregel unter leichten „Umrührbewegungen“ (kein Einreiben) mit einem Microbrush [43]. Auf eine zusätzliche Ultraschalreinigung wird hingegen seit über 20 Jahren verzichtet. Aus der bereits zitierten Literatur geht eindeutig hervor, dass eine Silanapplikation nach der Flusssäurekonditionierung signifikant höhere Haftwerte erzielt als die Flusssäurekonditionierung allein.

Somit kann die Silanisierung einer mit Flusssäure konditionierten glasbasierten Keramikoberfläche definitiv als „State of the Art“ bezeichnet werden, wie auch aus einer Metaanalyse zu diesem Thema hervorgeht [33,75]. Das Silan wird in Form eines Silan-/MDP-haltigen Universalprimers für Keramikrestaurationen (Clearfil Ceramic Primer Plus, Kuraray) aufgebracht und wirkt dort feucht für 60 Sek. ein. Nach der Lösungsmittelevaporation beendet die Applikation einer Schicht Optibond FL Adhesive (Kerr), welche nicht lichtgehärtet wurde, die Vorbehandlung der Glaskeramik.

Somit ergeben sich folgende Arbeitsschritte zur Vorbehandlung jeder einzelnen Schale (Tab. 1):

| 1. | Fixierung eines Haltegriffes an der Labialfläche (Clip, Pinselhalter) |

| 2. | Reinigung mit Phosphorsäuregel (15 Sek.); gründliches Abspülen |

| 3. | Ätzung mit 5%iger Flusssäure (20 Sek.); gründliches Abspülen |

| 4. | Nochmalige Reinigung mit Phosphorsäuregel (15 Sek.); gründliches Abspülen |

| 5. | Silanapplikation (Clearfil Ceramic Primer Plus, 60 Sek.) |

| 6. | Lösungsmittelevaporation |

| 7. | Schicht Optibond FL Adhesive (keine Lichthärtung!) |

Tab. 1: Vorbehandlungsschritte der Lithiumdisilikatkeramik.

Weiter geht es am Zahn: Die Kontaminationskontrolle ist bei der adhäsiven Befestigung essenziell [66]. Das einfachste Tool – gerade bei Veneerversorgungen – ist die Kofferdamisolierung (Abb. 9 bis 11). Der jeweils zu versorgende Zahn wurde mit einer flügellosen Zahnhalsklammer (Ivory 212) separat isoliert und damit zervikal optimal dargestellt (Abb. 12). Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Nach Phosphorsäurekonditionierung der gesamten Klebefläche (30 Sek. Schmelz, 15 Sek. Dentin) konnte der Optibond FL Primer (Kerr) 30 Sek. auf der Dentinfläche einwirken. Nach dessen Verblasen kam auch auf diese Fläche eine Schicht Optibond FL Adhesive (Abb. 14). Entgegen der Gebrauchsanweisung wurde auch diese Schicht nicht polymerisiert. Die vorbehandelte Schale (Abb. 15) wurde dann mit Variolink Esthetic LC in der Farbe „neutral“ beschickt und mit Hilfe des Pinselhalters in Position gebracht. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Durch ein leichtes Drehen lässt sich der Applikator leicht entfernen. Idealerweise verbleibt der Clip im Pinselhalter.

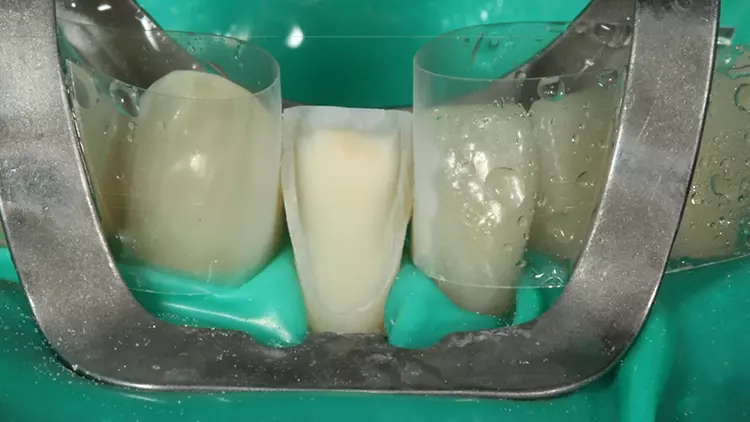

Das Optrasculpt-Modellierinstrument (Ivoclar) mit dem großen Schaumstoffeinsatz übernimmt dann sofort die Positionierung und Fixierung. Durch die immer noch approximal fixierten Frasaco-Streifen wird eine Kontamination der benachbarten Klebeflächen jeweils vermieden. Die Überstandsentfernung des Variolink Esthetic LC erfolgt entspannt mit Hilfe eines Modellierspates, Schaumstoffpets und Bondingpinsels.

Ist der herausquellende Überstand entfernt – dank des rein lichthärtenden Befestigungsprocederes ist dies sehr entspannt möglich, da keine einsetzende Selbsthärtung den Überstandsentfernungsprozess zu früh abbricht –, bleibt die korrekt in Position sitzende Schale mit dem Optrasculpt-Instrument fixiert, während mit der anderen freien Hand beide Frasaco-Streifen einzeln nach labial herausgezogen werden; dies versäubert hervorragend approximal.

Aufgrund der Stärke des nun fehlenden Frasaco-Streifens kann sich die Schale noch einmal etwas weiter in ihre eigentliche, finale Position nachsetzen. In der Regel quillt dann nochmals ein wenig Befestigungskomposit aus dem Fügespaltbereich heraus.

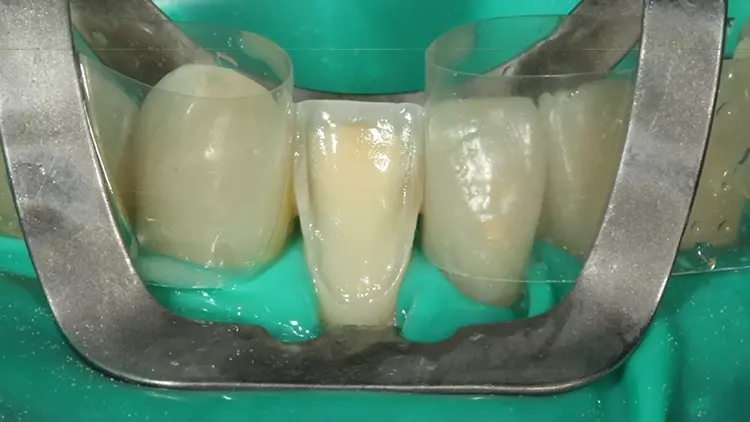

Dieser wird erneut mit einem Bondingpinsel aufgenommen und die Situation durch sofortige Lichthärtung fixiert. Dann kann das Optrascult-Fixierinstrument entfernt, Glyceringel (Abb. 16) auf den Fügespalt aufgebracht werden und die endgültige Lichthärtung starten (Abb. 17). Da es sich um eine rein lichthärtende Befestigung handelt, wird mindestens 60 Sek. von labial und zusätzlich 60 Sek. von lingual gehärtet. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Spätestens nach dem 2. Härtezyklus (> 1.500 mW/cm2, Elipar Deep Cure, 3M) erfolgt eine parallele Kühlung mittels Luftpüster. Nach der Kontrolle der benachbarten Klebefläche auf eventuell akzidentiell „verkleckertes“ Klebematerial erfolgt eine nochmalige Einprobe der nächsten Schale. Da es hierbei zu Kontaminationen kommen kann, wird erst nach verifizierter Passung der nächsten Schale deren Vorbehandlung vorgenommen.

Das heißt, das in Tab. 1 aufgeführte Procedere wiederholt sich jetzt an der 2. Schale; nach deren erfolgreichen Befestigung an der 3. und so fort. Dies bedeutet zwar einen 2-stündigen Termin für die Verklebung von 4 nebeneinander liegenden Schalen, dafür ist es die sicherste und komplikationsloseste Herangehensweise, die exakt in dieser Konstellation seit inzwischen 20 Jahren nahezu unverändert so vorgenommen wird lediglich RelyX Veneer/3M wurde durch Variolink Esthetic LC/Ivoclar ersetzt. Die Tabelle 2 illustriert die einzelnen Arbeitsschritte am Zahn:

| 1. | Kofferdamisolierung des zu verklebenden Zahnes mit einer zusätzlichen, flügellosen Zahnhalsklammer |

| 2. | Separierung der Approximalflächen durch 2 getrennte Frasaco-Streifen, die unter den Flügeln der Kofferdammklammer durchgeschlauft werden |

| 3. | Abstrahlen der Klebefläche mit Aluminiumoxid; gründliches Abspülen |

| 4. | Phosphorsäurekonditionierung der Klebefläche: Schmelz 30 Sek., Dentin 15 Sek.; gründliches Abspülen |

| 5. | Primerapplikation (Optibond FL Prime): 30 Sek. |

| 6. | Gründliches Verblasen |

| 7. | Applikation von Optibond FL Adhesive (keine Lichthärtung!) |

Tab. 2: Alle Vorbehandlungsschritte auf Seiten des Zahnes

Die Abbildung 18 zeigt die letzte befestigte Schale nach der finalen Verklebungskontrolle unmittelbar vor Abnehmen des Kofferdams. In Abbildung 19 sind alle verklebten Unterkieferveneers bei einer Kontrolle nach 2 Wochen dargestellt, die sich in Form und Farbe perfekt in den nun optimal ausgestalteten Unterkiefer-Frontzahnbogen einfügen. Der Patient war überglücklich mit dem Endergebnis, beendete es doch einen jahrelangen Leidensweg. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Bei der weiteren Kontrolle wurden die aufgrund der erforderlichen kieferorthopädischen Vorbehandlung entstandenen und vorab angekündigten Lücken in der Oberkieferfront angesprochen (Abb. 20 bis 23). Es handelte sich um kleine Lücken zwischen den 1ern und 2ern und etwas größere Lücken zwischen den 2ern und 3ern. Der Patient fragte auch hier nach einer Veneerversorgung. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Dies wäre zum Schließen der Lücken wohl möglich gewesen, erschien jedoch aufgrund der nun akkurat stehenden und ansonsten defektfreien Zähne als Überversorgung. Aus diesem Grund wurde ihm zu der minimalinvasiveren Therapieform direkter Kompositanbauten geraten.

Das Schließen der Lücken zwischen den 1ern und 2ern sollte problemlos mit Hilfe unilateraler Anbauten an die 1er erfolgen. Bei den Lücken zwischen den 2ern und 3ern standen zwei Optionen im Raum:

- Bilateraler Lückenschluss durch Anbauten distal an den 2ern und mesial an den 3ern

- Unilateraler Lückenschluss nur an den 2ern Ein unilateraler Lückenschluss mesial an den 3ern wurde nicht erwogen, da dies aufgrund des Belastungsszenarios bei der mediolateralen Funktionsbewegung ungünstig gewesen wäre.

Für den bilateralen Lückenschluss sprach die gleichmäßigere Verteilung der Zahnbreiten und somit eine nochmals bessere ästhetische Gesamtwirkung. Für den unilateralen Lückenschluss sprach primär das Intakt-Belassen jeweils einer gesunden Zahnhälfte, die nicht adhäsiv vorbehandelt werden musste, und natürlich auch die Kosten, da ansonsten 6 statt 4 Anbauten erforderlich gewesen wären. Wir rieten dem Patienten zu den unilateralen Anbauten an den seitlichen Schneidezähnen: Stören ihn die prominenteren seitlichen Schneidezähne nicht, hätten wir mit dem geringsten minimalinvasiven Aufwand den gewünschten Effekt erreicht.

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Die im Vergleich zu den 1ern deutlich zu breiten 2er dominieren das Abschlussbild erheblich (Abb. 28 und 29); den Patienten störten die etwas zu breiten 2er jedoch überhaupt nicht. Er war froh, sich für die kostengünstigeren und wenig invasiveren unilateralen Anbauten entschieden zu haben – wohlwissend, dass eine Korrektur durch zusätzliche Anbauten an den 3ern nach distaler Reduktion der Anbauten an den 2ern jederzeit möglich wäre.

Fall 2: Adhäsive Kronen-/Teilkronenversorgung nach kieferorthopädischer Vorbehandlung

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Die Abbildungen 31 und 32 zeigen die Situation nach Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung der damals 53-jährigen Patientin, bei der die Oberkiefer-Frontzähne aufgerichtet und nach labial bewegt worden sind. Nur so konnte der erforderliche Platz für die geplante Keramikversorgung geschaffen werden. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Die erosiven Defekte an den Eckzähnen waren zu klein, um den gesamten Zahn mit einem Veneer zu versorgen. Alternativ wurde der Patientin die Versorgung der Zahnhalsregion mit Komposit angeboten: Neben dem Aspekt der Zahnhartsubstanz-Schonung wog auch hier der Kostenunterschied in der Differenzierung einer direkten MKV-Füllung für 80 Euro zu den 1.000 Euro einer Veneerversorgung. Bereits in der Präparationssitzung wurden die Zahnhalsdefekte mit Hilfe einer Verschalung mittels einer Unica anterior Matritze (Polydentia) [23,24] adhäsiv versorgt.

Als Adhäsiv kam Optibond FL (Kerr), als Composite Filtek Supreme XTE Flow A3,5 (3M) undf Filtek Supreme XTE A3,5B als pastöses Material zum Einsatz. Die Präparation des wurzelkanalbehandelten und nach Entfernung aller vorhandenen Kompositaufbauten recht kleinen Zahnes 12 ergab eine Kronenpräparation [27], während bei den Zähnen 11 bis 22 die Palatinalflächen belassen wurden. Inzisal erfolgte die Präparation eines horizontalen Plateaus.

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Die Versorgung der Zahnhälse an den Zähnen 13 und 23 mit Komposit erschien als restaurative Therapie ästhetisch völlig ausreichend. Hier ist in jedem Einzelfall für jeden Zahn abzuwägen, wieviel Mehrwert eine deutlich aufwendigere indirekte Restauration im direkten Vergleich zur direkten Versorgungsvariante tatsächlich hat [7]. Oft sind dann Restaurationskombinationen aus direkten und indirekten Versorgungsvarianten wie im vorliegenden Fall aus Keramikversorgungen der Zähne 12 bis 22 und direkten Kompositrestaurationen der Zahnhalsdefekte an den Eckzähnen das ideale Mittel zum Zweck.

Der Patient dankt es dem Behandler durchaus, wenn für kleinere Defekte dann auch weniger aufwendige Versorgungsvarianten angeboten werden. Die endgültige Entscheidung bleibt letztendlich natürlich beim Patienten.

Fall 3: Kronenneuversorgung und adhäsive Teilkronen nach kieferorthopädischer Vorbehandlung

Der Fall der 62-Jahre alten Patientin ist quasi identisch zu dem vorherigen: Auch hier mussten der Zahn 12 mit einer neuen Keramikkrone und die Zähne 12 bis 22 mit adhäsiven Teilkronen versorgt werden. Aufgrund einer Kopfbisssituation bei Zahn 11 (Abb. 37 und 38) war eine kieferorthopädische Vorbehandlung unumgänglich. Die kieferorthopädische Vorbehandlung verlief über 8 Monate mit einer OK-Multi-Bracket-Apparatur (Abb. 39 und 40), um die Zähne überhaupt wie gewünscht versorgen zu können. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Die Abbildungen 41 und 42 zeigen die klinische Situation nach der kieferorthopädischen Vorbehandlung am Tag der Präparation der Frontzähne. Die Versorgung der Frontzähne mit IPS e.max Press-Kronen bzw. Teilkronen erfolgte identisch zu den Fällen 1 und 2, sodass hier nicht noch einmal auf das Behandlungsprocedere im Einzelnen eingegangen werden soll. Die Abbildungen 43 und 44 zeigen die Neuversorgung 2 Wochen nach Eingliederung, die Abbildungen 45 und 46 bei einer weiteren Kontrolle nach einem Jahr. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Interessant ist, wie gut sich die Interdentalpapille zwischen den Zähnen 11 und 21 regeneriert hat. Auch hier wäre das sehr schöne Behandlungsergebnis nicht ohne die kieferorthopädische Vorbehandlung möglich gewesen. Die Patientin hat in der Zwischenzeit auch wieder gelernt, herzhaft zu lachen (Abb. 44), was gerade im direkten Vergleich zu Abbildung 41 deutlich wird.

Fall 4: Veneerversorgung der Zähne 12 bis 22

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Aus diesem Grunde wurde dem Patienten eine kieferorthopädische Vorbehandlung angeraten, um die Zähne überhaupt in eine restaurierbare Position zu bringen. Diesen Vorschlag nahm der Patient an.

Er durchlief eine 10-monatige Alignertherapie. Danach war inzisal genug Platz geschaffen, um die Zähne adäquat aufzubauen (Abb. 48 und 49). Bei einem derartigen Befund denkt man primär als Behandler an eine direkte Kompositversorgung der Zähne – sowohl inzisal an den 1ern [6,7,11,29,30,31] als auch zervikal an den 2ern [23,24]. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Nach näherer Befundung und ausführlicher Beratung stellte sich schnell heraus, dass im vorliegenden Fall anstelle einer direkten eine indirekte Versorgung mit Keramikveneers die Versorgungsoption der Wahl sein dürfte, da die gesamte Zahnfläche morphologisch umgestaltet werden sollte. Zudem störten den Patienten die offenen zervikalen Interdentalbereiche, die schwer zu reinigen waren und als schwarze Dreiecke unschön das Gesamterscheinungsbild dominierten.

Es folgte eine klassische Veneerpräparation (Abb. 50) und die Versorgung mit Lithiumdisilikatveneers analog zum vorab beschriebenen Fällen. Die Abbildung 51 zeigt die Positionierung des letzten Veneers an Zahn 22: Die Schale wird mit dem Optrasculpt-Instrument in Position gehalten, während die Überstandsentfernung verbleibender, unpolymerisierter Reste von Variolink Esthetic LC mit Hilfe eines Bondingpinsels erfolgt. Die Abbildungen 52 und 53 zeigen den Abschluss der Behandlung mit einem sehr zufriedenen Patienten – ein langer Weg aus kieferorthopädischer und restaurativer Behandlung, der sich aber gelohnt hat. Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Prof. Dr. C.-P. Ernst, Dr. Christine Nauth

Schlussbetrachtung

Wie eingangs erwähnt, kann nicht jede vom Patienten gewünschte ästhetische Versorgung sofort umgesetzt werden, da Parafunktionen und die aktuelle Bisslage dies nicht erlauben oder eine extrem ungünstige Langzeitprognose für die Restaurationen in puncto adhäsiver oder kohäsiver Frakturgefahr mit sich bringen würde. In derartigen Fällen sollte man ein kieferorthopädisches Konsil heranziehen, das den Patienten hinsichtlich der Möglichkeiten einer Bissumstellung oder nur kleinerer Positionsänderungen der betreffenden, zu versorgenden Zähne aufklärt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie bereitwillig die dahingehend beratenen Patienten sind, die zum Teil sehr aufwendigen sowie kosten- und zeitintensiven Behandlungen über sich ergehen zu lassen. Zu betonen ist, dass die gewünschte ästhetische Versorgung der Schneidezähne ansonsten in der Regel nicht möglich wäre. Für die abschließende, ästhetisch anspruchsvolle Frontzahnversorgungen punkten nach wie vor glasbasierte Keramiken.

Lithiumdisilikat stellt zudem noch eine sehr stabile Variante vollkeramischer Versorgungen dar, die hinsichtlich ihrer Biegebruchfestigkeit von hochtransluzenten Vollzirkonkeramiken kaum übertroffen wird. Mehr als 15 Jahre klinische Erfahrung mit dem Material zeigen die klinische Zuverlässigkeit.

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Prof. Dr. Claus-Peter ErnstBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.