|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Viele Zahnärzte/-innen, die in ihrer Praxis zumindest in Teilen digital arbeiten, beklagen, dass die Arbeitsbelastung nicht gesunken ist, da die Prozesse komplexer geworden sind. Ein Grund dafür ist die gleichzeitige Nutzung analoger und digitaler Systeme. Die digitale Terminvergabe läuft, aber die Post-its kleben noch am Bildschirm. Die Behandlungsdokumentation erfolgt zwar digital, aber das Papierformular liegt für alle Fälle bereit. Diese Art der „doppelten Buchführung“ ist kein Rückfall ins Analoge, sondern ein pragmatischer Schutzmechanismus: Solange das neue System nicht stabil läuft oder nicht alle Praxisbedürfnisse abdeckt, bleibt das Alte erhalten – oft aus gutem Grund. Hinzu kommt die Qualität vieler Softwarelösungen. Was auf Messen und Hersteller-Websites innovativ wirkt, zeigt sich in der Praxis häufig als unausgereift oder wenig durchdacht. Schnittstellen funktionieren nur eingeschränkt, Bedienoberflächen sind nicht intuitiv, Updates führen zu neuen Fehlern oder zur Unsicherheit im Team. Viele Produkte erscheinen, als wären sie in erster Linie für den Markt entwickelt worden, nicht für den zahnärztlichen Alltag.

Auch die politischen Vorgaben tragen zur Überforderung bei. Digitale Neuerungen wie eAU, ePA oder KIM werden mit großer Dringlichkeit eingeführt, ohne dass klare Umsetzungsstrategien, technische Voraussetzungen oder Schulungskonzepte bereitstehen. Statt Erleichterung entstehen neue Aufgaben, Unsicherheiten und zusätzliche Bürokratie. Was entlasten sollte, verschiebt die Verantwortung auf die Praxen – häufig ohne die nötige Infrastruktur. Ein weiteres Problem liegt im Vorgehen selbst: Digitalisierung erfolgt oft ohne klare Zielsetzung. Systeme werden eingeführt, weil sie verfügbar sind, nicht weil sie zu einem definierten Bedarf passen. Es fehlt die strategische Frage: Was genau soll sich durch diese Veränderung verbessern, für wen, und mit welchem konkreten Nutzen? Nicht zuletzt ist die Vorstellung problematisch, dass Digitalisierung per se eine Entlastung bedeutet. Denn bevor ein neues System wirklich effizient wird, steht Arbeit an: Die Auswahl muss durchdacht erfolgen, Einstellungen müssen individuell angepasst, Workflows überarbeitet und Mitarbeitende geschult werden. Dieser initiale Aufwand wird häufig unterschätzt und führt dazu, dass die Digitalisierung mehr als Belastung empfunden wird, bevor sie ihren Nutzen entfalten kann.

Die Folge: Die Technik ist da, aber sie wirkt nicht. Nicht, weil die Idee schlecht wäre, sondern weil die Umsetzung fragmentiert, überstürzt oder praxisfern erfolgt. Digitalisierung ist kein Tool, das man einmal installiert. Sie ist ein Prozess, der Zeit, Anpassung und Kontext braucht. Vielleicht entsteht gerade deshalb bei vielen Praxisinhabern/-innen der Wunsch, Systeme zu haben, die nicht nur ausführen, sondern mitdenken. Intelligente Assistenz statt zusätzlicher Verwaltung. Ein Wunsch, der unmittelbar zur Frage führt: Was kann Künstliche Intelligenz in diesem Kontext wirklich leisten, und was nicht?

Hype oder Hilfe – ein klarer Blick ohne Buzzwords

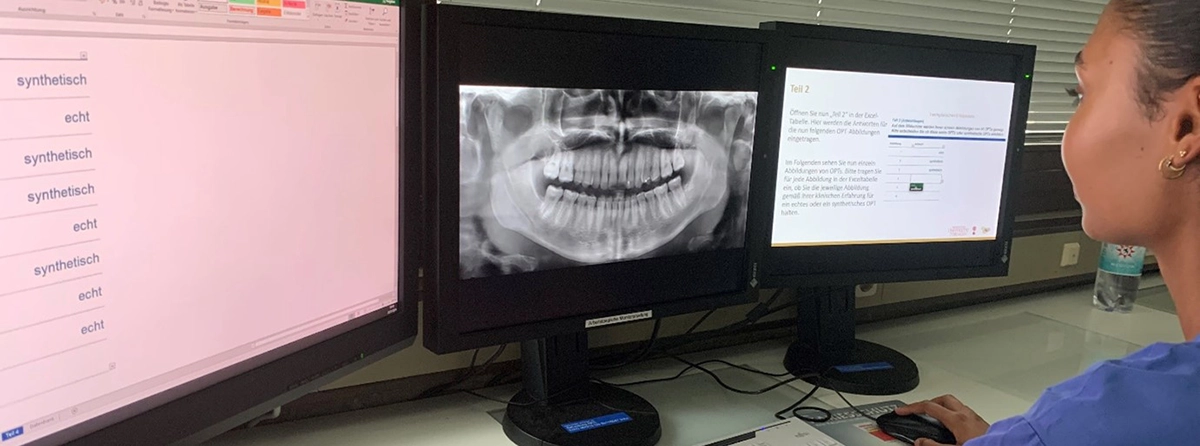

Künstliche Intelligenz ist längst im medizinischen und zahnmedizinischen Alltag angekommen. Trotzdem herrscht bei vielen noch Unsicherheit darüber, was sich konkret dahinter verbirgt und welchen tatsächlichen Nutzen KI-Systeme in der Praxis haben können.

Was heute als „KI“ bezeichnet wird, ist in den meisten Fällen kein autonomes Denken, sondern ein datenbasiertes Verfahren zur Mustererkennung und Entscheidungsunterstützung. Diese Systeme analysieren große Datenmengen, erkennen Zusammenhänge, berechnen Wahrscheinlichkeiten – schnell und zuverlässig, aber ohne jedes Verständnis für Kontext, Ethik oder Erfahrung. In der Zahnarztpraxis kann das konkret bedeuten:

- Röntgenbilder werden automatisch voranalysiert, um die Befundung zu unterstützen

- Sprachaufzeichnungen werden in strukturierte Dokumentationen überführt

- standardisierte Patientenanfragen können von Assistenzsystemen bearbeitet werden

- Auswertungen zu Leistung, Auslastung oder Materialverbrauch werden automatisiert erstellt

- Verwaltungs- und Abrechnungsprozesse können optimiert und effizient umgesetzt werden

Solche Anwendungen funktionieren vor allem deshalb gut, weil sie auf klar definierten, wiederholbaren Prozessen beruhen. Dort, wo medizinische Intuition, Empathie oder komplexe Entscheidungslogik gefragt sind, bleibt menschliches Handeln unersetzbar. Es braucht also Zielklarheit, technische Kompatibilität, rechtliche Sicherheit und vor allem ein Team, das weiß, was das System kann und wo seine Grenzen liegen. Nur dann wird aus Technologie echte Unterstützung.

Überforderung als Systemproblem – und wie KI konkret entlastet

Es sind nicht fehlende Technologien, die den Praxisalltag schwer machen. Es ist das System oder vielmehr die Summe der Anforderungen, die sich über Jahre zu einem unübersichtlichen Geflecht verdichtet haben. Hohe Taktung, permanenter Personalmangel, steigende Verwaltungsaufwände, ständig neue Dokumentationspflichten und dazu Patienten/-innen, die nicht nur Wert auf Verständnis, sondern auf Pünktlichkeit, Qualität und Freundlichkeit legen. Die Reserven vieler Zahnarztpraxen sind aufgebraucht, die Ausfallzeiten häufen sich. Gleichzeitig aber wird erwartet, dass neue Prozesse eingeführt, digitale Strukturen aufgebaut und KI-Systeme evaluiert werden – möglichst schnell, rechtskonform und effizient. Und genau hier liegt das Problem, denn nicht das Thema KI überfordert, sondern der Umstand, dass seine Einführung zusätzlich zu einem bereits überlasteten System erfolgen soll. Dabei kann gerade hier ein sinnvoll eingesetztes KI-Tool als Unterstützung entscheidend entlasten.

Ein Beispiel: Statt nach der Behandlung Diktate manuell zu übertragen oder Textbausteine zusammenzuklicken, kann ein KI-gestütztes System die gesprochene Dokumentation automatisch strukturieren. Aus einer Aufgabe, die bisher bis zu 15 Minuten pro Patienten/-in gedauert hat, wird ein Nebenvorgang – korrekt, vollständig und nachvollziehbar, und ohne größere Rechtschreib- oder Grammatikfehler. Entlastung entsteht dort, wo die Technologie unsichtbar wird, wo sie im Hintergrund mitläuft, statt aufzufallen. Und dort, wo sie nicht zusätzliche Klicks, sondern echte Vereinfachung bringt. Aber auch hier gilt: Kein System funktioniert automatisch. Gerade am Anfang muss die Auswahl bewusst getroffen, die Einführung strukturiert umgesetzt und der Einsatz regelmäßig reflektiert werden. Und vor allem muss das Team eingebunden sein, sonst entsteht keine Entlastung, sondern Widerstand.

Joseph

JosephDie häufigsten Fehler beim Einstieg und Tipps zur Vermeidung

Viele Zahnarztpraxen starten motiviert in die Digitalisierung, doch der erhoffte Effekt bleibt oft aus. Stattdessen entstehen Mehraufwand, Unsicherheit oder Frust. Häufig passt das gewählte Tool nicht zur Praxisstruktur, etwa wenn Lösungen aus großen MVZs in kleineren Praxen überdimensioniert wirken. Ein weiteres Problem ist mangelnde Teameinbindung, wodurch neue Systeme auf Widerstand stoßen. Auch der Nutzen wird oft nicht klar definiert: Technik wird eingeführt, weil sie modern zu sein scheint, nicht weil sie ein konkretes Problem löst. Ein Beispiel sind KI-Telefonassistenten ohne direkte Terminvergabe, die statt Entlastung nur mehr Rückrufe verursachen. Vermeiden lässt sich all das nicht durch Perfektion, sondern durch Klarheit:

- Starten Sie klein: Eine einzelne Lösung, die wirklich funktioniert, bringt mehr als ein komplexes System, das das Team überfordert.

- Binden Sie Ihr Team frühzeitig ein: Wer mitgestalten darf, identifiziert sich schneller mit der Lösung und bringt wertvolle Hinweise aus dem Alltag ein.

- Definieren Sie vorab ein konkretes Ziel. Nicht „wir wollen digitaler werden“, sondern „wir wollen weniger Zeit für Rückrufe aufwenden“, und dann die passende Lösung dafür wählen.

- Akzeptieren Sie, dass jede Veränderung eine Übergangsphase braucht. Neue Systeme brauchen Einarbeitung, Anpassung und manchmal auch Geduld. Das ist normal. Entscheidend ist, dass das Ziel klar bleibt: weniger Aufwand, nicht mehr.

- Alle Prozesse müssen bereits analog aufgesetzt sein und funktionieren, damit sie digitalisiert werden können: Dann kann KI ein echter Schritt nach vorne bedeuten.

So wird Digitalisierung nicht zum zusätzlichen Projekt, sondern zur schrittweisen Entlastung – und KI nicht zur Überforderung, sondern zu einem Werkzeug, das spürbar Wirkung entfaltet.

Risiken bei der Selbstumsetzung: Warum die Trial-and-Error-Methode hier teuer werden kann

Digitale Tools lassen sich heute schnell und unkompliziert buchen, installieren oder testen. Was im privaten Umfeld mit geringem Risiko verbunden ist, kann im medizinischen Bereich jedoch erhebliche Folgen haben – insbesondere dann, wenn die Einführung nicht strukturiert erfolgt. Gerade bei KI-Tools liegt die Herausforderung nicht primär in der Technik, sondern in ihrer Anwendung. Denn auch wenn viele dentalmedizinische Lösungen mittlerweile CE-zertifiziert, DSGVO-konform und grundsätzlich sicher sind, entsteht echte Rechtssicherheit erst durch das Zusammenspiel von Auswahl, Implementierung und dokumentierter Nutzung.

Problematisch wird es vor allem dort, wo frei verfügbare KI-Anwendungen – etwa Sprachassistenten, Transkriptionshilfen oder Chatbots – unreflektiert in den Praxisalltag eingebunden werden. Sobald Patientendaten oder interne Praxisinformationen in diese Systeme eingegeben werden, besteht das Risiko, dass sensible Inhalte außerhalb des geschützten Rechtsrahmens verarbeitet oder gespeichert werden. Solche Datenschutzverstöße passieren oft nicht aus Fahrlässigkeit, sondern aus Unwissenheit: Die Tools sind schnell zur Hand, funktionieren intuitiv und sehen harmlos aus. Doch im Hintergrund laufen Prozesse, die mit medizinischen Daten aus gutem Grund strengen Regularien unterliegen.

Joseph

JosephAuch zertifizierte Systeme sind nur dann rechtssicher, wenn ihre Anwendung innerhalb der Praxis klar geregelt ist. Entscheidend ist, dass das Team versteht, wie das System funktioniert, welche Aufgaben es übernehmen soll und welche nicht. Wenn Systeme eingeführt werden, ohne dass das Team eingebunden wurde oder nachvollziehen kann, warum und wie sie eingesetzt werden, entsteht schnell Unsicherheit. Manche Mitarbeitende erleben KI als „Black Box“, die ihnen Kontrolle entzieht. Andere sind unsicher, ob sie bei Fehlern haften müssen oder ob ihre Tätigkeit infrage steht.

Diese Dynamik führt oft dazu, dass das Tool zwar angeschafft wurde, aber nicht genutzt wird, oder nur halbherzig. Ein Satz, der in Gesprächen mit Praxisinhabern/-innen immer wieder fällt: „Wir haben das Programm gekauft, aber irgendwie nutzt es niemand.“ Nicht selten liegt das daran, dass die Einführung ohne Einweisung, ohne klare Verantwortlichkeiten und ohne Anpassung an bestehende Abläufe erfolgt ist. Das ist nicht nur organisatorisch problematisch, sondern auch haftungsrelevant. Denn der neue EU AI Act definiert klare Verantwortlichkeiten: Wer KI-Systeme einsetzt – auch in der zahnmedizinischen Praxis – muss sicherstellen, dass Mitarbeitende geschult sind, die Systeme nachvollziehbar dokumentiert werden und ein grundlegendes Verständnis für den Funktionsumfang vorliegt. Dieser Nachweis ist nicht optional, sondern wird Teil des Qualitätsmanagements und sollte im QM-Ordner hinterlegt sein.

Auch wirtschaftlich kann eine Fehlentscheidung teuer werden: Nicht nur durch Lizenzkosten, sondern auch durch verlorene Arbeitszeit, ineffektive Nutzung oder Mehraufwand durch spätere Korrekturen. In der Summe können solche Projekte schnell zur Belastung werden, obwohl sie eigentlich zur Entlastung gedacht waren. Hinzu kommt gegebenenfalls die Haftungsproblematik.

Was Sie auch ohne Hightech-Budget sofort tun können

Erfolg entsteht also nicht durch blindes Ausprobieren, sondern durch gezieltes Testen und kluge Integration. Digitalisierung und KI werden oft mit hohen Investitionen verbunden, doch der Einstieg muss weder teuer noch komplex sein. Entscheidend ist, wo in Ihrem Alltag spürbar Entlastung entstehen kann. Am besten eignen sich Prozesse, die regelmäßig wiederkehren, viele Handgriffe erfordern und keine medizinische Entscheidung voraussetzen. Ein Beispiel ist die Behandlungsdokumentation, eine ungeliebte Aufgabe, die täglich anfällt. Statt am Ende des Tages handschriftliche Notizen zu entziffern oder halbfertige Einträge nachzutragen, kann eine Spracherkennung die Dokumentation direkt übernehmen – vorausgesetzt sie ist rechtlich einwandfrei, in die Abläufe integriert und das Team ist geschult. Auch Terminerinnerungen lassen sich automatisieren: Statt SMS oder E-Mails manuell zu versenden, pflegen digitale Prozesse Listen und versenden Erinnerungen datenschutzkonform und individuell – und entlasten so das Team. Wichtig ist, dass nicht die Größe der Lösung zählt, sondern ihre Passung. Eine einzelne funktionierende Anwendung bringt oft mehr als ein komplettes, aber überforderndes System. Eine mögliche Vorgehensweise könnte folgende Schritte umfassen:

- wiederkehrende, zeitintensive Prozesse identifizieren

- das Team nach den größten Zeitfressern fragen

- passendes Tool gezielt auswählen

- klein starten und im Alltag testen

Digitalisierung beginnt nicht mit Software, sondern mit einem klar definierten Problem. Dabei ist die pragmatische Lösung oft unspektakulär, aber wirksam. Der erste Schritt muss nicht perfekt sein, aber er darf es leichter machen bei den Aufgaben, die Sie und Ihr Team jeden Tag aufs Neue kostbare Zeit kosten.

Weiterbildung als Schlüssel und auch rechtlich verpflichtend

In vielen Praxen ist das Thema Fortbildung klar geregelt: medizinisch, fachlich, abrechnungsrelevant. Doch mit dem Einsatz von KI-Systemen kommt nun ein Bereich hinzu, der bislang oft übersehen wurde und dennoch rechtlich verpflichtend ist. Der neue EU AI Act, der als europäische Verordnung in allen Mitgliedsstaaten gilt, macht unmissverständlich deutlich: Alle Personen, die mit KI-Systemen arbeiten, müssen entsprechend geschult sein und diesen Nachweis im Rahmen des Qualitätsmanagements dokumentieren. Das betrifft nicht nur Entwickler oder Hersteller, sondern ganz konkret:

- Zahnärzte/-innen, Kieferorthopäden/-innen, Oralchirurgen/-innen, MKG-Chirurgen/-innen

- Assistenz- und Verwaltungsmitarbeitende

- alle, die mit KI-basierten Tools in der Diagnostik, Dokumentation oder Kommunikation arbeiten

Auch wenn der Begriff „Künstliche Intelligenz” groß klingt: Bereits einfache Systeme, etwa bei der Röntgenbildanalyse oder bei der automatisierten Dokumentation, fallen unter diese Regelung. Dabei geht es nicht um Spezialwissen oder technische Tiefe, sondern um ein grundlegendes Verständnis dafür, wie die jeweilige Anwendung funktioniert, welche Grenzen sie hat und wie damit rechtssicher umzugehen ist. Ziel dieser Schulungspflicht ist nicht Kontrolle, sondern Sicherheit und Transparenz. Denn wer mit KI arbeitet, übernimmt Verantwortung – für den Umgang mit Daten, für getroffene Entscheidungen und für die Wirkung auf Patienten/-innen, Team und Praxisbetrieb. Entscheidend ist dabei nicht nur das Wissen, sondern auch der Nachweis. Die dokumentierte Schulung gehört in den QM-Ordner und sollte regelmäßig aktualisiert werden, sobald neue Systeme eingeführt oder bestehende weiterentwickelt werden.

In Gesprächen mit Kollegen/-innen zeigt sich oft, dass zwar viele um die Pflicht wissen, aber nicht, wo sie ansetzen sollen. Und genau hier liegt der Schlüssel: Es braucht keine technischen Tiefenanalysen oder juristischen Fachtexte. Es braucht eine praxisnahe, alltagstaugliche Einführung, die befähigt und nicht verwirrt. Wenn Sie heute oder in naher Zukunft KI-basierte Tools einsetzen (oder den Einsatz planen), gehört eine strukturierte Schulung ganz selbstverständlich dazu. Nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil es Teil Ihrer Verantwortung ist.

Fazit

Digitalisierung und KI sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität: in der Industrie, in der Kommunikation und längst auch im Gesundheitswesen. Was noch vor wenigen Jahren futuristisch klang, ist heute – gewollt oder nicht –Bestandteil des Praxisalltags. Wer sich nicht aktiv damit auseinandersetzt, läuft Gefahr, überrollt zu werden, statt mitzugestalten. Gleichzeitig bedeutet jedoch nicht jede neue Technologie auch einen Fortschritt, und nicht alles, was digital ist, automatisch Entlastung. Entscheidend ist, was im Alltag, im Team oder im Patientenkontakt wirklich hilft. KI kann analysieren, sortieren und strukturieren, sie kann aber nicht führen, entscheiden, denken und vor allem nicht den Menschen ersetzen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und hoher Belastung wird das deutlich: Es fehlt nicht an Technik, sondern es fehlt an Händen, an Köpfen und an Zeit.

KI ist keine Bedrohung für den Arbeitsplatz, sondern oft die einzige Möglichkeit, ihn zu sichern. Indem sie repetitive Aufgaben übernimmt, damit Menschen wieder das tun können, was Maschinen nicht können: zuhören, begleiten, entscheiden, fühlen. Statt von „Künstlicher Intelligenz“ zu sprechen, sollten wir beginnen, über Human Intelligence (HI) zu reden. Über Empathie, Erfahrung oder Verantwortung und darüber, wie digitale Systeme den Raum dafür schaffen können. Denn die Verantwortung bleibt beim Menschen. Und genau deshalb braucht es Ärzte/-innen, die verstehen, was diese Systeme leisten können und was nicht, die unterscheiden können zwischen sinnvoller Anwendung und überflüssiger Spielerei ebenso wie zwischen echtem Fortschritt und zusätzlicher Belastung.

Als „KI-Agentinnen“ begleiten Melanie Joseph und Dr. Marie-Catherine Klarkowski Praxisteams auf dem Weg in eine rechtssichere, alltagstaugliche Digitalisierung und bieten entsprechende Schulungen an. Mit dem Bonus-Code ZMK25 erhalten Sie 25 % Rabatt darauf. Einfach den QR-Code scannen – das Zertifikat für den QM-Ordner ist inklusive.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.