|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Natürlich gibt es schon sehr viele digitalisierte Arbeitsschritte, wie die Konstruktion und Herstellung von Innenteilen und Gerüsten, gefräste oder gedruckte Bissplatten usw. Gleichzeitig gibt es aber in keinem anderen Bereich so viele Wiederholungen, Nachbesserungen und Neuanfertigungen wie hier. Das liegt oft daran, dass sowohl Praxis als auch Labor in bestimmten gewohnten Abläufen verharren. Diese bringen oft viele Anproben und Zwischenschritte mit sich, bei denen die Provisorien entfernt und wieder eingesetzt werden. Für die Zahnarztpraxis ist das aufwendig und für die Patientinnen und Patienten unangenehm und manchmal sogar schmerzhaft. Gleichzeitig wird die Qualität der Provisorien durch diese Prozedur nicht besser. Da kann man sich durchaus einmal fragen, ob dieser gewohnte Ablauf so überhaupt sinnvoll ist.

Alle wissen, dass Änderungen in eingefahrenen Bahnen nur sehr schwer durchzusetzen sind. Daher ist es wichtig, die Vorteile eines neuen Arbeitsschemas klar herauszustellen. Der Kommunikation zwischen Labor und Zahnarztpraxis kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Der Kostenvoranschlag

Während des oft lange praktizierten klassischen Ablaufs kommt im Labor der Auftrag an, einen Kostenvoranschlag beispielsweise für eine Teleskoparbeit im OK zu schreiben. Die Position der zu versorgenden Zähne ist angegeben, aber weitere Informationen sind oft nicht dabei. Die Erfahrung zeigt, dass es kompliziert werden kann, wenn im Verlauf der Behandlung umgeplant werden muss, da beispielsweise zu wenig Platz vorhanden ist. Mit diesem Wissen erscheint es sehr gewagt, sich bereits hier auf die Kosten festzulegen, ohne genau zu wissen, was da auf einen zukommt.

Daher könnte man das Kürzel KV für Kostenvoranschlag durchaus auch als „Kamikazevorschlag“ interpretieren. Der Begriff Kamikaze wird im übertragenen Sinne verwendet für „Handeln ohne Rücksicht auf (erwartbare) negative Konsequenzen, besonders für den Handelnden“*. Auf den ersten Blick mag das vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt sein, aber ein Funken Wahrheit ist durchaus erkennbar.

Müssen Anfertigungs- und Arbeitsschritte wiederholt werden, wird vorausgesetzt, dass diese ohne Berechnung durchgeführt werden. Muss das wirklich so sein und muss es so bleiben? Schon allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit spricht hier einiges dagegen. Nebenbei bemerkt: Kein anderes Gewerk würde sich darauf einlassen, Kosten zu kalkulieren, ohne die Arbeitsgrundlage gesehen und beurteilt zu haben.

Optimierte Planung

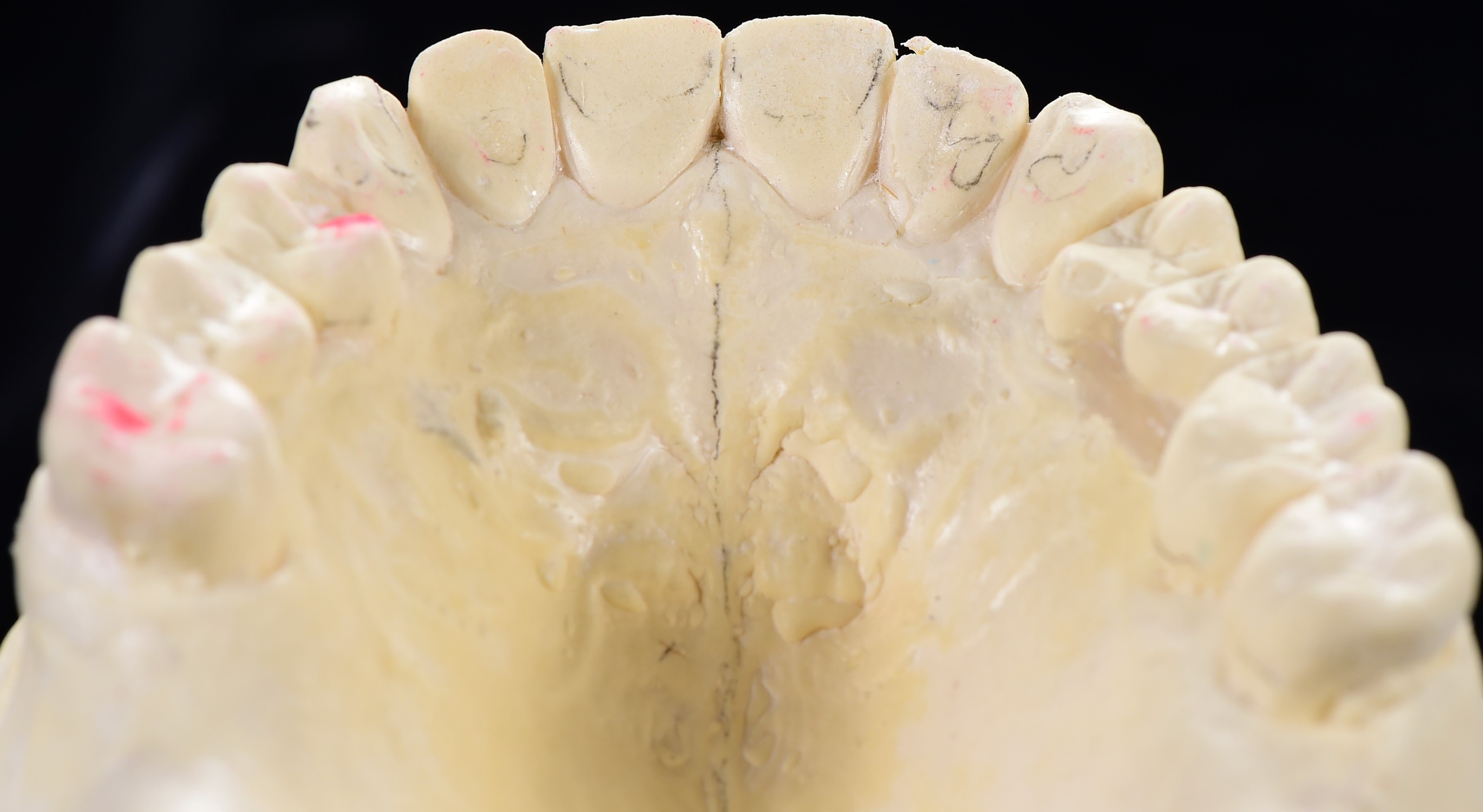

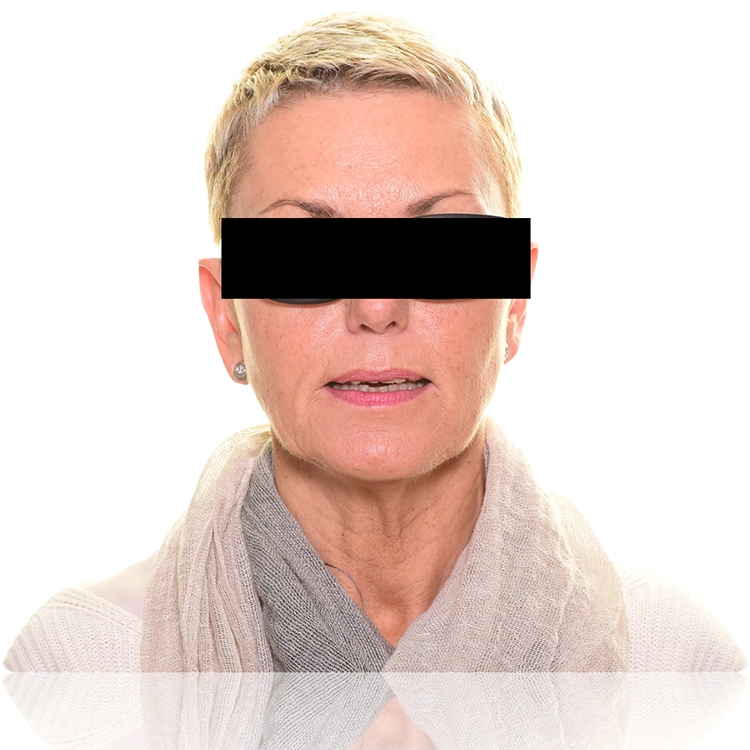

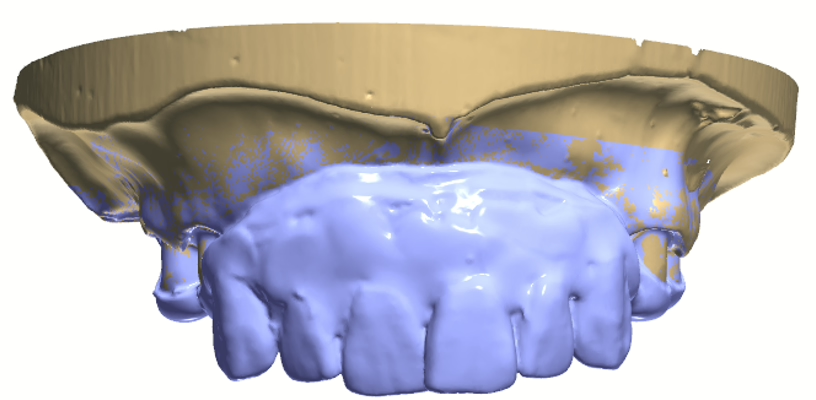

Aus forensischen Gründen sollte die Behandlungsplanung für herausnehmbaren Zahnersatz zahnärztlicherseits immer mit der Abformung von Zahn- und Kiefersituation der Patientin oder des Patienten begonnen werden (Abb. 1 und 2). Da mittlerweile so gut wie jeder ein Mobiltelefon mit einer Kamera besitzt, dürfte es kein Problem darstellen, dass im Rahmen dieses Termins zusätzliche Front- und Seitenaufnahmen des Gesichts gemacht werden, während die Patientin ein langes „i“ oder „e“ spricht. Diese beiden Vokale zeigen die Mundöffnung in der Sprechmotorik und den Abstand der Zahnreihen in der Dynamik (Abb. 3). Frontaufnahmen mit leichtem Lächeln und breiterem Lachen ergänzen das Portfolio, das dann gleichzeitig mit den Situationsabformungen ans Labor geschickt wird. Diese Informationen reichen aus, um einen haltbaren Kostenvoranschlag zu erstellen. Sollte sich nun herausstellen, dass die ursprünglich geplante Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durchführbar ist, können jetzt mögliche Alternativen besprochen sowie über Vor- und Nachteile der einzelnen Konstruktionsarten aufgeklärt werden, die den jeweiligen Platzverhältnissen im Mund entsprechen.

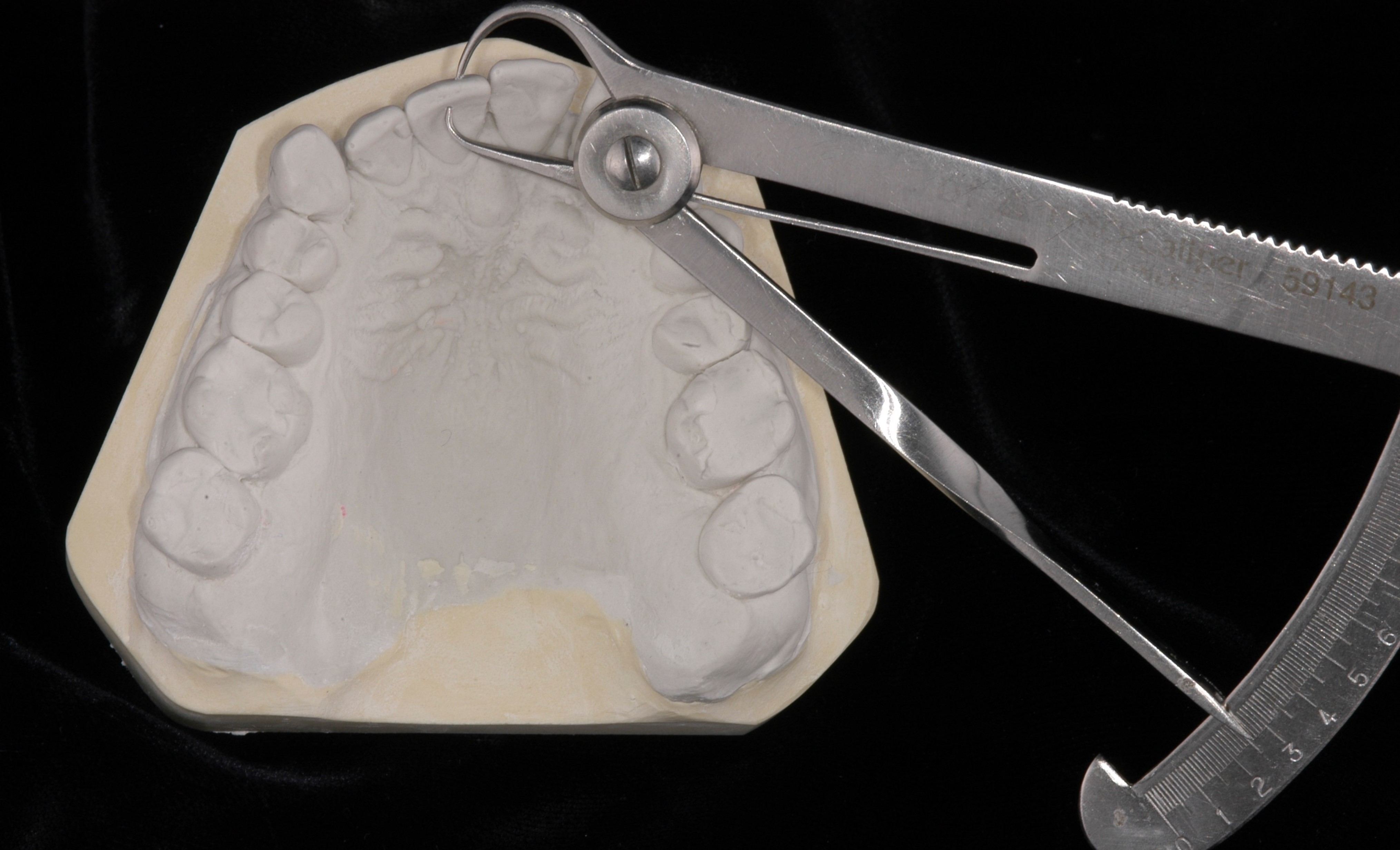

Um die Konstruktion zuverlässig planen zu können, gibt es einige wichtige Aspekte rund um die Platzverhältnisse, die man bedenken sollte: Wie viel Platz ist für Doppelkronen vorhanden, wie viel für die Verbinder, wie viel für aufzustellende Konfektionszähne? Auch sollte in Erwägung gezogen werden, ob es Sinn macht, gleich die Brückenglieder einzuplanen. Wie ist die Bisslage? Welche skelettale und dentale Klasse liegt vor? (Abb. 4 und 5)

Einfach den Biss zu verändern, also den Stützstift vom Artikulator anzuheben, ist nicht die Lösung im Sinne der Patientin unseres Falles. Wenn diese Strategie angestrebt wird, ist sie nur über den Weg von vorbereitenden Langzeitprovisorien sinnvoll, die diese Vorgehensweise über eine längere Tragedauer absichern.

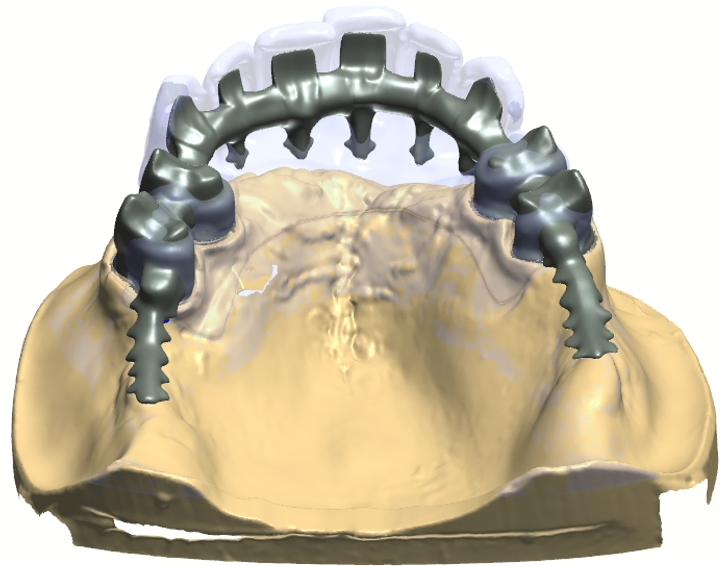

Mit dieser Ausgangslage ist das Labor in der Lage, einen situationskonformen KV zu schreiben und den Präparationstermin für die Zahnarztpraxis vorzubereiten. Ziel ist es, den Behandlungsablauf möglichst exakt zu planen, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Liegen also bereits im Vorfeld die Modelle vor, können Präparationssilikonschlüssel zur Kontrolle von Stumpfausrichtung und Substanzabtrag vorbereitet werden. Denn die Präparation der Zähne sollte so erfolgen, dass schon durch den präparierten Zahnstumpf die ungefähre Einschubrichtung des Zahnersatzes festgelegt wird. Dies trägt deutlich zu einer grazileren Gestaltung der Arbeit bei, was die ästhetische Akzeptanz des Zahnersatzes erhöht.

So vorbereitet kann in der Praxis mit der Präparation begonnen, mithilfe der Schlüssel kurz kontrolliert und im Anschluss abgeformt werden. Zu diesem Termin wird zahnärztlicherseits mit Knetsilikon eine Vorbissnahme durchgeführt, sodass das Labor Sägemodell und Gegenkiefer zur Herstellung der Innenteile einartikulieren kann. Die Erfahrung zeigt, dass diese einfachen Vorbissnahmen meist schon eine gute Genauigkeit aufweisen. Nun ist es möglich, für den nächsten Patiententermin eine ebenfalls schon recht exakte Bissschablone herzustellen, die auf den Innenteilen eindeutig fixiert ist. Das hat den großen Vorteil, dass an der Schablone zur Anpassung nicht mehr im Mund geschliffen werden muss und gleichzeitig der Sitz der Innenteile mit der Schablone im Mund kontrolliert werden kann.

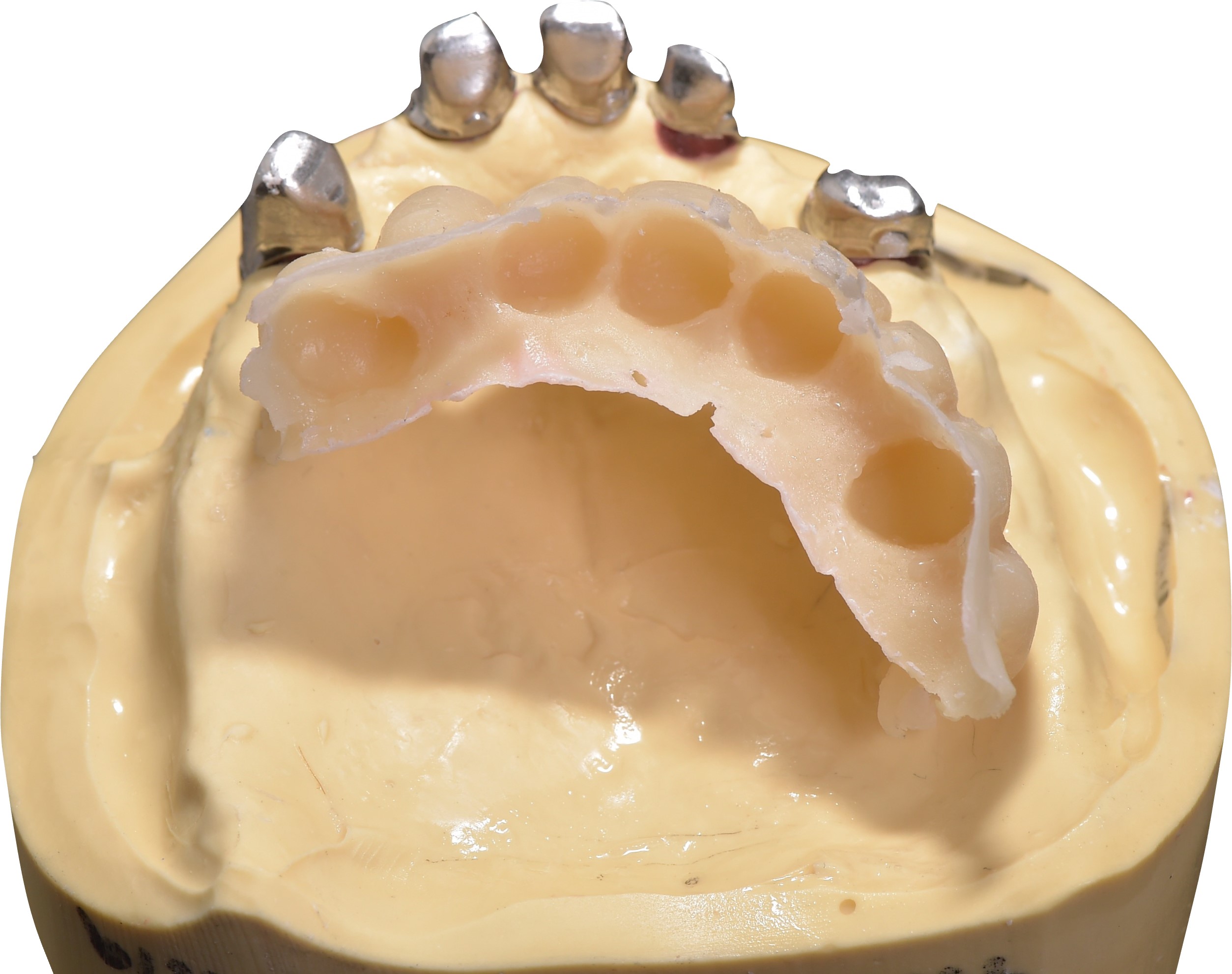

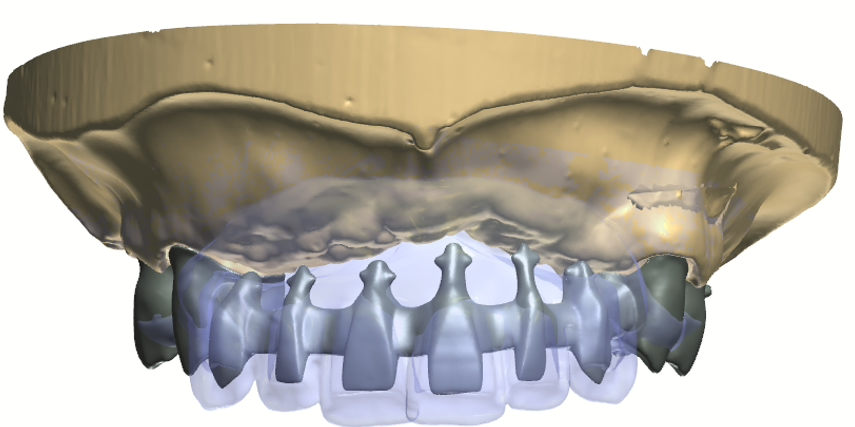

Zusätzlich wird über die Front – im besten Fall bis einschließlich der Vierer – ein Mock-up oder Set-up aus Kunststoff hergestellt. Die abnehmbare Kunststoffbrücke, die im Mund über die Innenteile aufgesetzt werden kann (Abb. 6 bis 8), ist sowohl digital erstellbar als auch durch das manuelle Aufschleifen von Facetten vor die Innenteile. Sowohl Patientinnen und Patienten als auch Zahnärzte/-ärztinnen haben hier die Möglichkeit, die Dimension des späteren Zahnersatzes in Ästhetik und Tragegefühl zu beurteilen. Zum ersten Mal bekommt jetzt auch die Patientin oder der Patient ein Gefühl dafür, wie sich der Zahnersatz auf das Mundgefühl auswirken wird. Daher ist es wichtig, diese Kunststoffbrücke in der entsprechenden Schichtstärke zu gestalten. Das Außenteil muss mit einer Dicke von ca. 0,4 mm und die Verblendung im vestibulären Bereich mit mindestens 1,0 mm, besser 1,5 mm eingeplant werden.

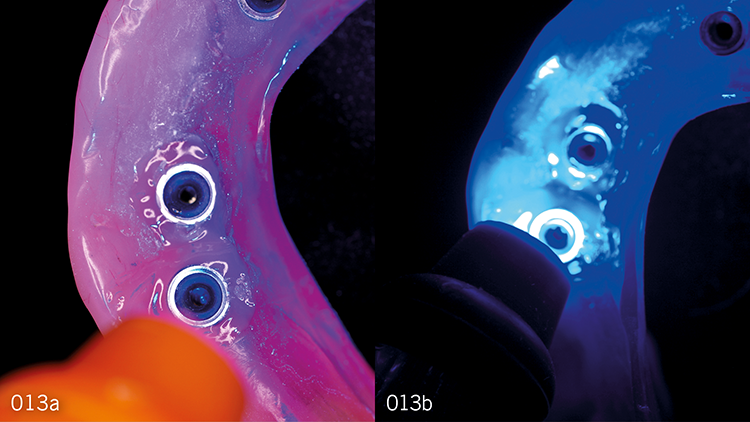

Im besten Falle können nun z.B. mit dem Handy Sprachaufnahmen gemacht werden, mindestens aber Bilder im Profil und frontal (Abb. 9 bis 11). Ist dies geschehen, werden die Innenteile über eine Sammelabformung mit dem mitgelieferten individuellen Löffel abgeformt und wieder ins Labor geschickt. Für diese Prozedur sollten etwa fünf bis zehn Minuten extra eingeplant werden, aber dadurch lässt sich im weiteren Verlauf ein kompletter Anprobetermin einsparen.

Fertigstellung

Jetzt kommt die Arbeit zum zweiten Mal ins Labor und mit den gewonnenen Daten lässt sich nun gezielt weiterarbeiten: Das Meistermodell wird erstellt und ein zweites Mal artikuliert. Über die Passung des Bissträgers, der auf den Innenteilen fixiert ist, lässt sich der Sitz der Innenteile auf dem Meistermodell noch einmal kontrollieren. Passt alles, kann die Herstellung der Sekundärkonstruktion beginnen. Das Mock-up liefert wichtige Informationen über Ästhetik und Dimensionen des geplanten Zahnersatzes.

Mithilfe der Bilder lassen sich die Ebenen in sagittaler, horizontaler und transversaler Ausrichtung beurteilen und eventuelle Korrekturen vornehmen. Das Wichtigste aber ist, dass nun nicht mehr „ins Blaue“ hineingearbeitet werden muss, sondern das Ausmaß von Gerüst, Verbinder und späterer Verblendung exakt geplant und festgelegt werden kann (Abb. 12 bis 14). Somit kann beim nächsten Termin in der Praxis das Gerüst anprobiert und gleichzeitig bereits mit einer Dentin-Pressung versehen werden, sofern es mittels Küvettentechnik verblendet wird, was in solchen Fällen durchaus sinnvoll ist.

Bei diesem Termin zur Anprobe ist es wichtig zu kommunizieren, dass der einfarbige, dentinfarbene Zahnersatz noch nicht die endgültige Farbe hat. In der Zahnarztpraxis besteht nun die Möglichkeit, den „Biss“ noch einmal zu kontrollieren und gegebenenfalls einzuschleifen, was für die Fertigstellung sehr einfach übernommen und umgesetzt werden kann. Sollten tatsächlich größere Einschleifmaßnahmen notwendig sein, wird bei der Küvettentechnik ein neuer Presskonter erstellt.

Im Labor kann die Arbeit nach eventuellen Korrekturen fertiggestellt werden. Wird mit der Küvettentechnik gearbeitet, bedeutet das, dass nun das Cut-back aus der Dentinform zur Aufnahme von individuellen Transpa- und Schneidemassen erarbeitet wird. Im Anschluss wird die Arbeit mit der entsprechend ausgewählten Schneidemasse überpresst, ausgearbeitet, fertiggestellt und zum Einsetzen in die Praxis geliefert (Abb. 15).

Annette von Hajmasy

Annette von HajmasyFazit

Mit dieser Vorgehensweise sind nach der Präparation in der Praxis nur noch zwei statt der üblichen vier Termine bis zum Einsetzen notwendig: eine Innenteilanprobe mit Mock-up und Bissnahme und eine Gesamtanprobe (Gerüst und Ästhetik).

Außerdem ergibt sich noch ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil: Das Mock-up bzw. Set-up, welches zum ersten Anprobetermin passend auf den Innenteilen erstellt wurde, kann – ggf. nach ein wenig Umarbeitung – als Ersatz- bzw. Reiseprothese verwendet werden. Ob diese schon in die Kalkulation eingeflossen ist oder zusätzlich berechnet wird, kann jedes Labor für sich entscheiden.

Diese Ersatzprothese bringt beiden Seiten Vorteile: Falls Reparaturmaßnahmen an der eigentlichen Prothese anstehen, hat das Labor einen geringeren Zeitdruck, da der/die Patient/-in mit dem Ersatz für ein bis zwei Tage gut versorgt ist. Wenn man dies bereits im Vorfeld kommuniziert, kann man einigen Einwänden zuvorkommen.

Für die Herstellung der Ersatzprothese gilt es zu beachten, dass die entsprechende Zahnfarbe im Vergleich zur definitiv verblendeten Arbeit einen Farbton dunkler gewählt wird. Denn es wäre fatal, wenn der Patientin oder dem Patienten die Reiseprothese besser gefällt als die definitive Teleskoparbeit. Je nach Platzverhältnissen für die Verblendung kann das durchaus vorkommen, denn eine reine Kunststoffbrücke sieht manchmal besser aus als eine Verblendung auf einem Metallgerüst.

Das Ziel dieser angepassten Vorgehensweise ist es, vorhersehbare Wiederholungen möglichst zu vermeiden, denn jeder unnötige Arbeitsschritt kostet Zeit, Geld und Nerven für alle Beteiligten. Der Erfolg und das Gelingen einer Arbeit sind planbar.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.