Unter idealen Bedingungen greifen die einzelnen Bestandteile des Kausystems wie Zahnräder ineinander, Kaumuskulatur und Kiefergelenk bilden ein aufeinander abgestimmtes, funktionierendes System. Aber dieses System kann auch auf kleinste Störungen negativ reagieren und entgleisen. So wie gute Zahnrestaurationen Gesundheit und Lebensqualität schenken, kann schlechter Zahnersatz eine Kettenreaktion von Fehlfunktionen auslösen.

Dieser Tatsache ist sich jeder Zahntechniker bewusst. Wird die Funktion der Okklusion und damit auch der Kiefergelenke gestört, wirkt sich dies vielschichtig auf den Körper aus. Ausschlaggebend kann bereits eine minimal zu hoch gefertigte Füllung oder Krone sein.

Je aufmerksamer man als Zahntechniker mit diesem Wissen umgeht, desto verantwortungsvoller erfolgt auch die Fertigung von Zahnersatz. Die oftmals vorhandene Einschätzung, dass mit der Anwendung von CAD/CAM-Systemen und Zahndatenbanken das analoge Wissen und die Detailkenntnisse der Funktion der Kauflächen nicht mehr gebraucht werden, ist falsch.

Gerade bei der digitalen Herstellung führt die Kenntnis des analogen Weges und dessen fachlichen Hintergrundes zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen. Wenn es gelingt, die CAD/CAM-Affinität der „Youngsters“ mit dem analogen Wissen der fachlich erfahrenen Techniker zu verbinden, können beide Gruppen enormen Nutzen daraus ziehen.

Kronenmodellation: Ohne Theorie keine Praxis

Die „na.cap“-Methode (nature.copy & paste) richtet sich strikt nach den Vorgaben der Natur, greift alle Merkmale und Spuren auf und setzt diese bei der Modellation punktgenau um. Kiefergelenksbewegungen und die Vektoren des okklusalen Kompasses werden betrachtet, um eine ausgiebige Morphologie- und Modellanalyse durchführen zu können.

Daraus ergeben sich grundlegende Anhaltspunkte, wie sich eine zum Restzahngebiss passende Zahnkrone fertigen lässt. Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte dieser Methode dargestellt und die Lerninhalte in die CAD-Software (3shape) übertragen.

Theorie der Kiefergelenksbewegung

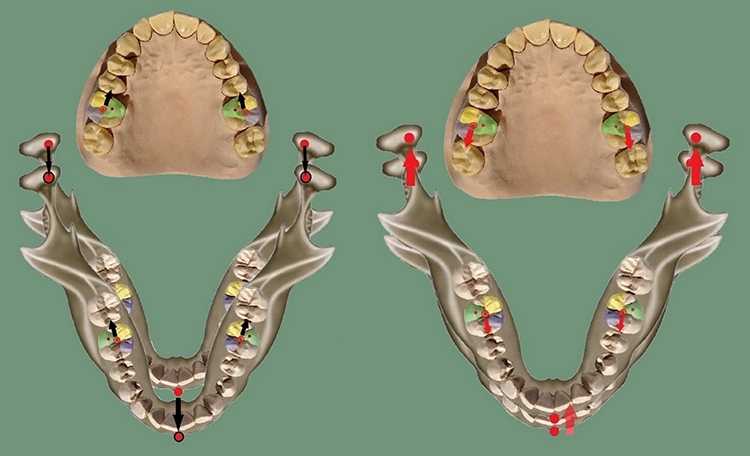

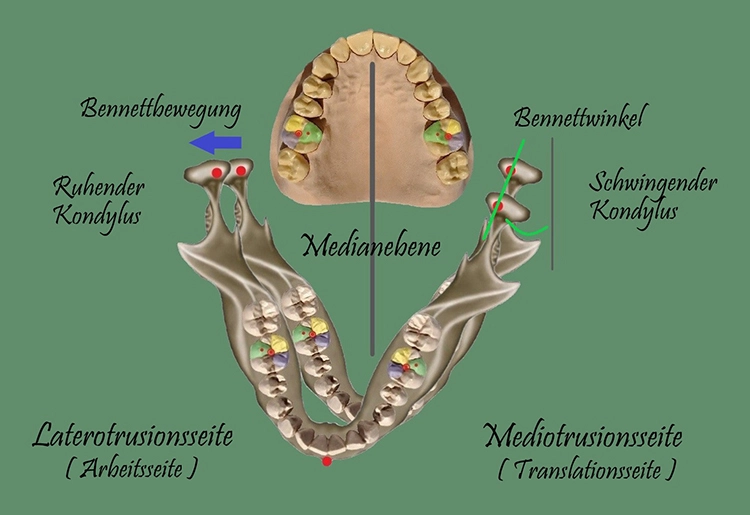

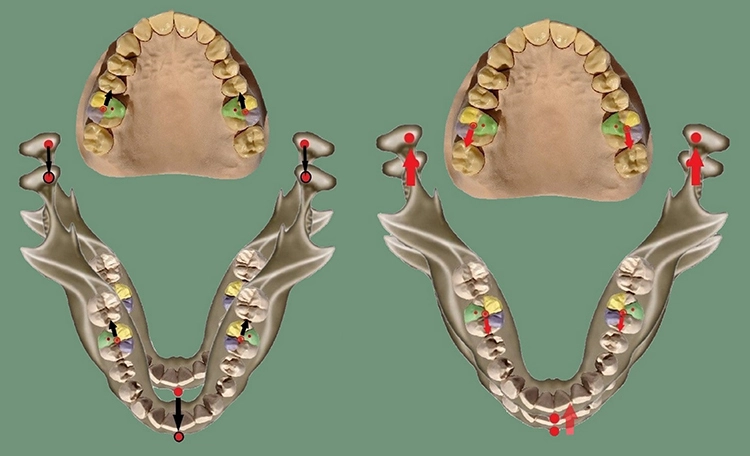

Bei der Protrusion gleitet der Unterkiefer auf der sagittalen Kondylenbahn nach ventral. Auf den Kauflächen zeichnet sich der schwarze Protrusionsvektor ab. Die Retrusion ist eine Schiebebewegung des Gelenkkopfes, die primär in der diskotemporalen Kammer durchgeführt wird.

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Diese Translation zur Seite nennt man Bennett’sche Lateralbewegung. Auf der Mediotrusionsseite wird der Winkel bezüglich der Medianebene und der Protrusionsbahn des Kondylus als Bennettwinkel bezeichnet, der in der Regel zwischen 7 und 12° beträgt. Gemessen wird zwischen Protrusionsbahn und der Gerade zwischen Anfangs- und Endpunkt.

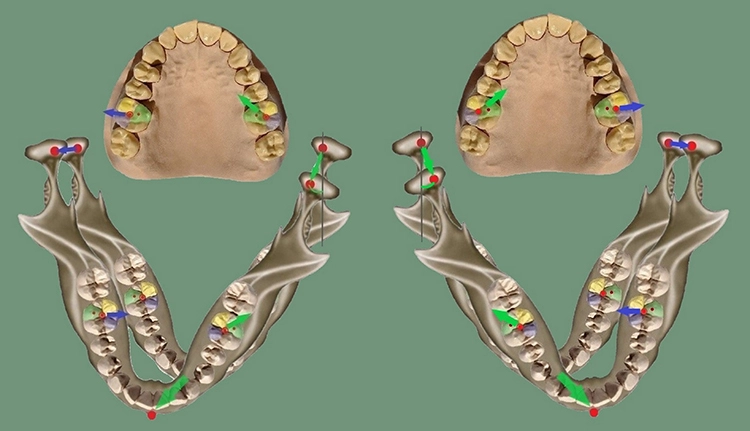

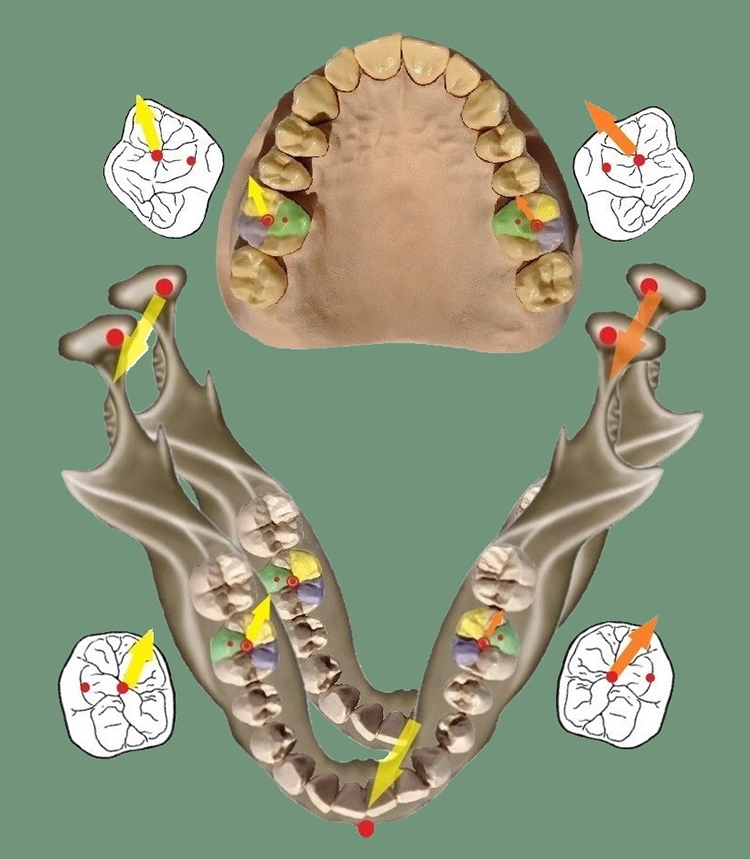

Bei einer kombinierten Unterkieferbewegung – z.B. nach rechts und ventral – bewegen sich die Kondylen ebenfalls auf der sagittalen und auf der transversalen Gelenkbahn. Zusätzlich führt der Kiefer ganz bewusst eine Protrusionsbewegung durch (Abb. 4). Bei einer Bewegung z.B. nach rechts, findet eine Latero-Protrusion (gelb) auf der rechten Seite und eine Medio-Protrusion (orange) auf der linken Seite statt. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Diese Kombination aus Protrusion und Laterotrusion/Mediotrusion erfolgt überwiegend während des Kauens. Die Höcker werden stark beansprucht. Daher sollte man gerade auf diese Bereiche der Krone achten, da die Keramikverblendung dort besonders anfällig für Abplatzungen ist.

Hands on: Arbeitsvorbereitung im Labor

Liegen die blasenfrei ausgegossenen Modelle vor, besteht der nächste Schritt darin, sie richtig zueinander in Beziehung zu setzen. Egal, ob man analog oder digital fertigen möchte: Als Erstes setzt man den Oberkiefer mittels Gesichtsbogen und Transfergerät in den Artikulator. Dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Arbeit anzufertigen ist.

Ob Einzelkrone oder OK/UK-Totale, man benötigt immer eine Kieferrelationsbestimmung. Denn nur dann ist der Zahntechniker in der Lage, möglichst genau die Exkursionsbewegungen im Artikulator abzubilden. Für die Programmierung des Artikulators und zur Ermittlung der sagittalen/horizontalen Gelenkbahnwerte benötigt das Labor neben den Werten aus der Kieferrelationsbestimmung Protrusions- und Lateralbissregistrate des Patienten.

Der Protrusionsbiss dient als Basis zur Einstellung der sagittalen Kondylenbahnneigung, während mit dem Lateralbiss der Bennettwinkel bestimmt werden kann: Mit dem rechten Lateralbiss wird der linke Bennettwinkel und mit dem linken Lateralbiss der rechte Bennettwinkel in den Kondylenboxen eingestellt. Um den Lateralbiss beim Patienten abzugreifen, wird der UK auf die Arbeitsseite (Laterotrusionsseite) geschoben. Dafür kann der Patient seinen Zeigefinger an den OK-Eckzahn halten und mit dem UK so lange von der Medianebene wegschieben, bis die beiden Eckzähne Kontakt haben (ca. 5 mm Versatz).

Diese Position des Unterkiefers wird mit dem vorgewärmten Biss eingefroren. Während sich der UK auf der Arbeitsseite (Laterotrusionsseite) von der Mitte wegbewegt, gleitet nun der gegenüberliegende Kondylus auf der Gelenkbahn nach vorne unten und zur Mitte (Medianebene) hin. Diese Bewegung in Bezug auf die Protrusion bzw. auch Medianebene ergibt den Bennettwinkel.

Für die reine Okklusion benötigt man diese Werte nicht. Da ein Zahn aber im Mund nicht nur reinen Öffnungs- und Schließbewegungen ausgesetzt ist, sondern auch individuellen Seitwärtsbewegungen, sind sie dennoch unerlässlich. Um die vorliegenden Werte exakt im Artikulator nachzuempfinden, bedarf es einer Gesichtsbogenübertragung mit Checkbissen.

Am Gesichtsbogen sollte sich eine Peilstange (o.Ä.) befinden, mit der man die Bipupillarlinie bestimmen kann. Diese ist nötig, um den Zahnersatz im Frontzahnbereich parallel auszurichten.

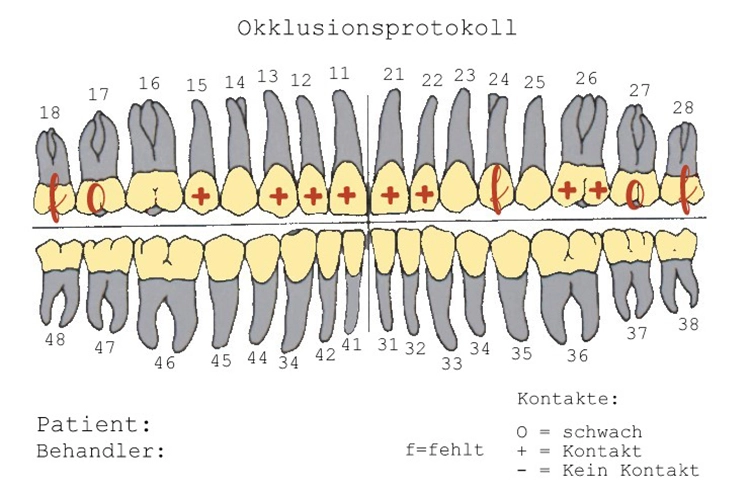

Wer im SAM-Artikulator arbeitet, montiert die Modelle in Bezug auf die Frankfurter Horizontale. Nachdem das Oberkiefermodell einartikuliert ist, geht es an die Dokumentation der Okklusion. Verfügen die jeweiligen Behandler nicht über eigene Okklusionsprotokoll-Vorlagen, lohnt es sich für Labore, die entsprechenden Blanko-Vorlagen zur Verfügung zu stellen.

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Anschließend wird das Registrat so weit beschnitten, bis nur noch der beschliffene Stumpf als Impression sichtbar ist. Alles andere führt unweigerlich zur Bisserhöhung.

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Erst danach werden die Modelle fixiert. Ist die Artikulation fertig und die Gelenkbahnneigungen eingestellt, werden die Kontakte erneut überprüft. Anschließend darf man sich der Zahnrekonstruktion widmen.

Die morphologische Analyse am Situationsmodell

Um sich mit den Gegebenheiten des Restzahngebisses näher auseinanderzusetzen, empfiehlt sich eine kleine Morphologie-Analyse. Dazu sollte ein Situationsmodell vorhanden sein. Ansonsten betrachtet man die Zahnstruktur am Arbeitsmodell.

Mit der herausgedrückten Mine eines Druckbleistiftes werden die beiden Medialleisten auf der Bukkalfläche des zu ersetzenden Zahnes (z.B. 16) angezeichnet, danach der Höckerkamm und Höckergrat. Daraus ergeben sich automatisch die Höckerspitzen. Im nächsten Schritt markiert man den gesamten Höckergratverlauf (Fischmaul) an dem zu ersetzenden Zahn sowie den Nachbarzähnen.

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

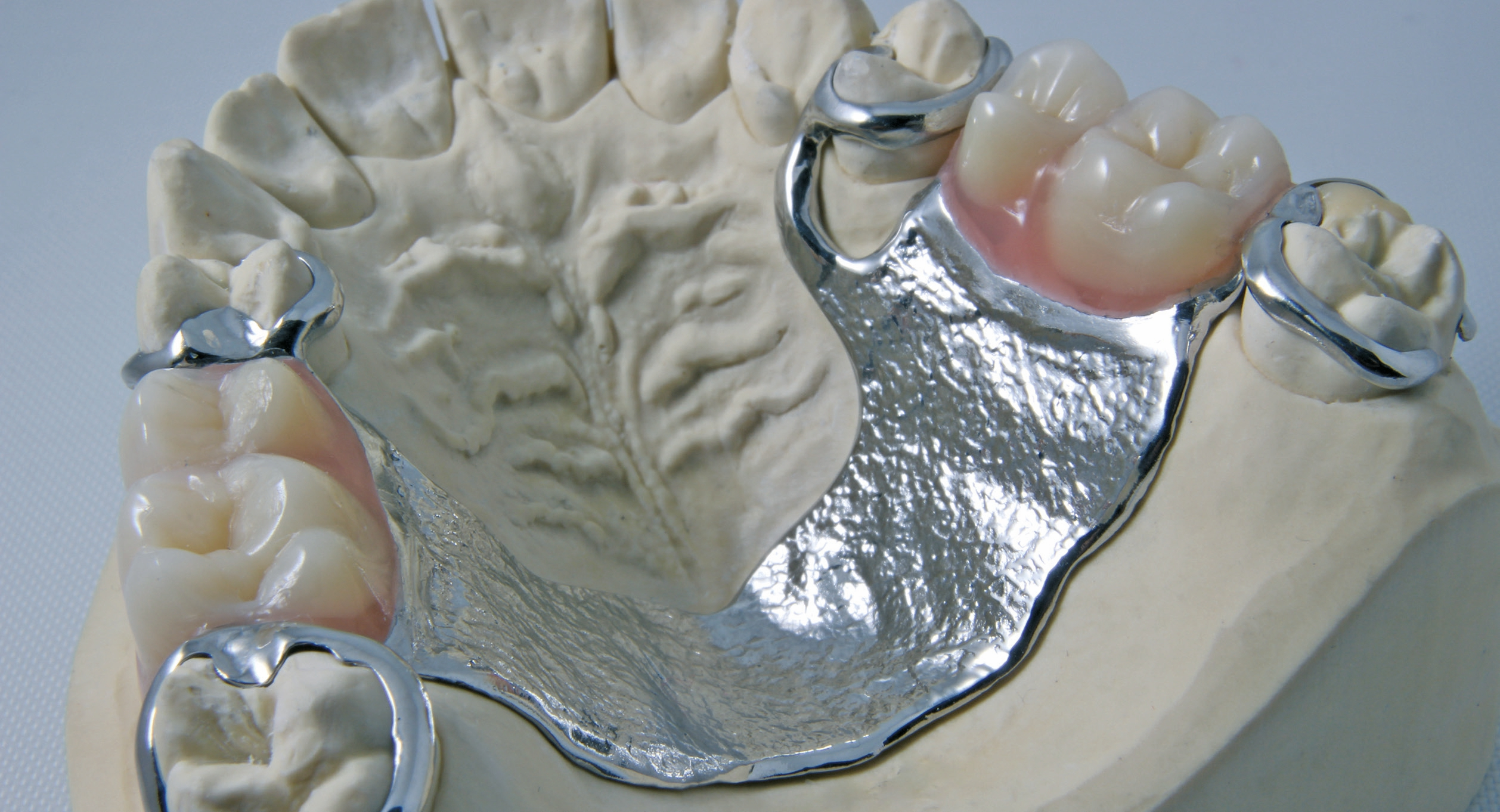

Das Unterkiefermodell aus Abbildung 8 zeigt an den unteren 6ern auf den mediobukkalen Höckern, wo die Mediotrusion langläuft, deutliche Schlifffacetten, an 36 stärker als an 46. Um der Ursache dessen auf den Grund zu gehen, bietet es sich an, die gegenüberliegende Seite (1./4. Quadrant) genauer zu betrachten. Zudem zeigt dieses Beispiel, weshalb es stets sinnvoll ist, eine Situationsabformung vorliegen zu haben. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

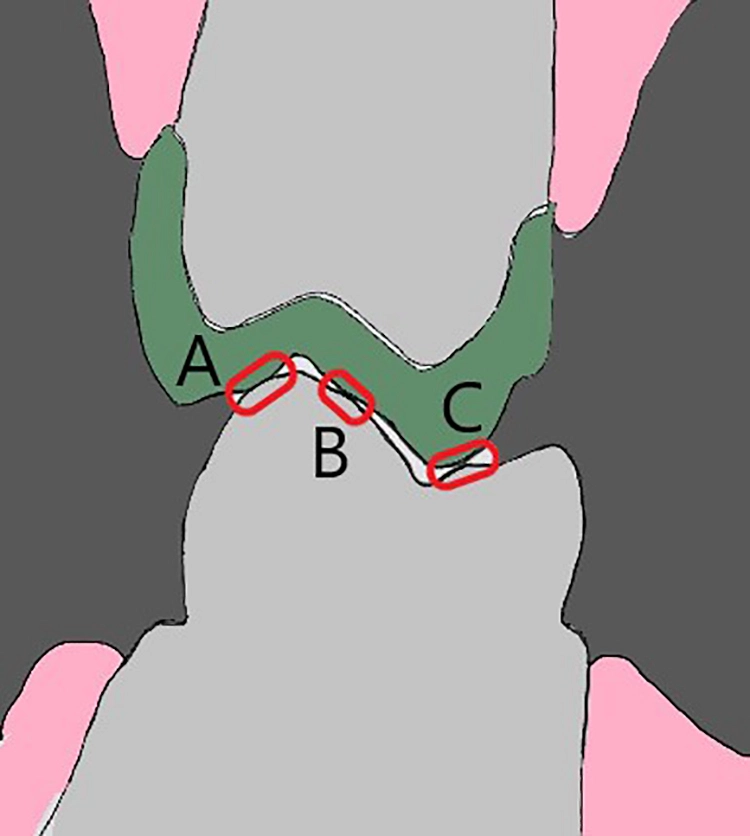

Bei der Rekonstruktion der hinteren Molaren ist besonders darauf zu achten, sie nicht zu stark in den Kontakten bei der statischen Okklusion zu verschlüsseln. Denn die Seitwärtsbewegung ist immer eine Kombination aus Rotation und Translation. Bei der Laterotrusion geht der Unterkiefer zur Seite, aber auch nach hinten oben (retrusive Surtrusion) (Abb. 10).

Die beiden distalen Kontakte auf dem oberen 6er können im eugnathen Gebiss durchaus vorhanden sein, empfehlenswert ist es dennoch, bei der Zahnrekonstruktion auf deren Nachbildung zu verzichten. Zu rekonstruieren sind lediglich jener A-Kontakt auf der mesialen Randleiste des Oberkiefer-7ers sowie die beiden A-Kontakte auf dem 6er und der leichte B-Kontakt. Der C-Kontakt, der am äußeren Höckerabhang des mesiopalatinalen Höckers des OK-6ers sichtbar ist, darf leicht imitiert werden, solange er nicht bei der Latero-Protrusion stört.

Bei der Kaubewegung des Unterkiefers wird Nahrung primär einseitig vom Gebiss verarbeitet – auf der Arbeitsseite. Gleitstörungen auf der nicht arbeitenden Seite sollten daher vermieden werden. Auf der Mediotrusionsseite (Abb. 9, r. o.) sieht man deutlich, wie die mesiopalatinalen Höcker der oberen 6er und 7er Kontakt zum unteren Antagonisten haben – eine suboptimale Mundsituation. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Es handelt sich um eine bilateral balancierte Okklusion: einen Gleitkontakt der Zähne, der sowohl auf der Arbeitsseite (Laterotrusionsseite) als auch auf der Leerlaufseite (Mediotrusionsseite, Balanceseite) bei Seitwärtsbewegungen des Unterkiefers besteht. Da diese Okklusionsform eher im Abrasionsgebiss vorkommt, gilt es, sie bei der Kronenmodellation zu vermeiden.

Zahnvermessung ohne Situationsmodell

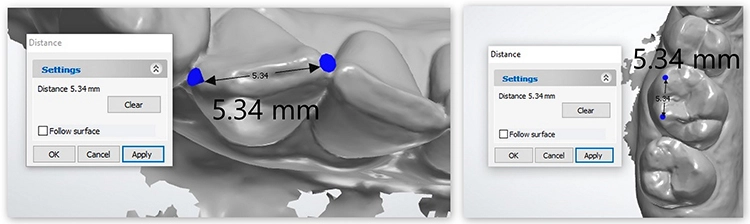

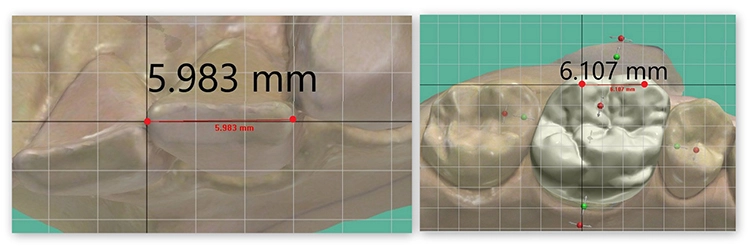

Nicht immer hat man ein Situationsmodell zur Hand. Grund genug, um sich einige andere Varianten der exakten Zahnvermessung anzueignen. Diversen eigenen Messungen zufolge steht z.B. die inzisale Breite der 2 UK-Schneidezähne in direktem Zusammenhang mit dem bukkalen Höckerspitzenabstand der oberen Molaren.

Das bedeutet für den Fall einer Zahnrekonstruktion, dass man mit einer Schieblehre die Breite der 2. Frontzähne im UK abmessen und im Oberkiefer für den bukkalen Höckerspitzenabstand der oberen 6er verwenden kann. Natürlich geben die Querfurchen der UK-Seitenzähne auch Aufschluss über den Verlauf. Dennoch kann man den Wert durchaus als Hilfestellung betrachten, wenn ansonsten wenig Anhaltspunkte für die Rekonstruktion verfügbar sind (Abb. 11 a bis d und Abb. 12). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Die analoge Kronenmodellation

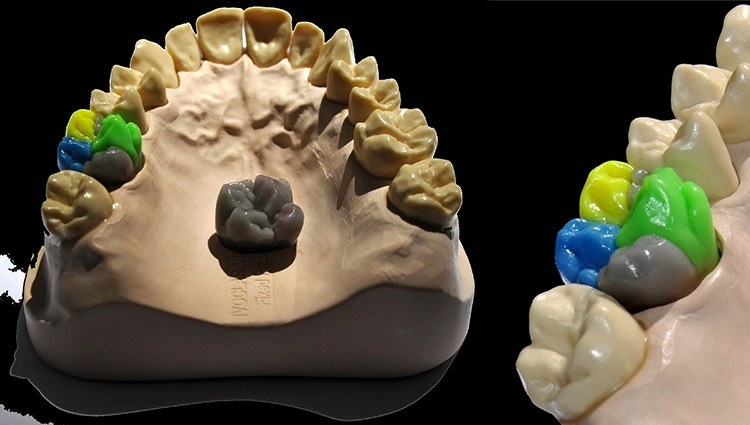

Bei der Kronenmodellation sollte man immer gut strukturiert und planvoll vorgehen. Ideal ist es, eine gleichbleibende Routine zu etablieren. Um die manuellen Fertigkeiten bei zunehmender Digitalisierung zu trainieren, kann man z.B. in den Farben des okklusalen Kompasses aufwachsen – oder eben einfach einfarbig.

Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit wieder manuell einen Zahn aus Wachs entstehen zu lassen, um diese Fertigkeiten nicht zu verlieren. Für ein strukturiertes Vorgehen eignet sich beispielsweise folgender Ablauf: Beginnend mit dem Protokonus (mesiopalatinaler Höcker) geht man über die Crista transversa zum Metakonus (distobukkaler Höcker), setzt den Hypokonus (distopalatinaler Höcker) an die Crista transversa, um dann über das kleine mesiale Segment beim Parakonus (mesiobukkal) zu enden. Die statische und dynamische Okklusion sollten dabei immer wieder überprüft werden, sodass zu jeder Zeit der Shimstockfolientest des Okklusionsprotokolls mit der Modellation standhält.

Die Interdentalkontakte werden sphärisch gestaltet. Das Ansetzen des Carabelli-Höckers, wenn ursprünglich vorhanden, findet ganz zum Schluss statt. Danach werden die Ränder sauber an die Präparationsgrenze gearbeitet und geglättet (Abb. 13). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

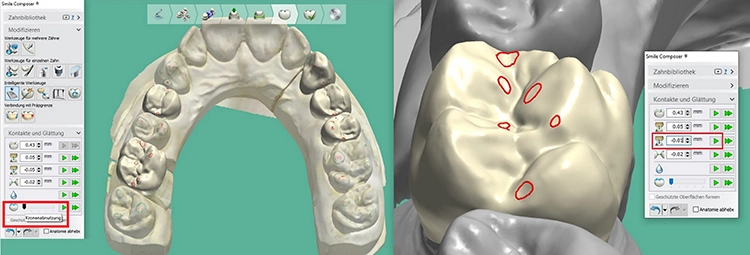

Beherrscht man die analoge Kronenmodellation, ist man bereit für die virtuelle Zahnrekonstruktion in einer CAD-Software (hier 3shape Dental System Software V. 2021).

Die virtuelle Zahnrekonstruktion

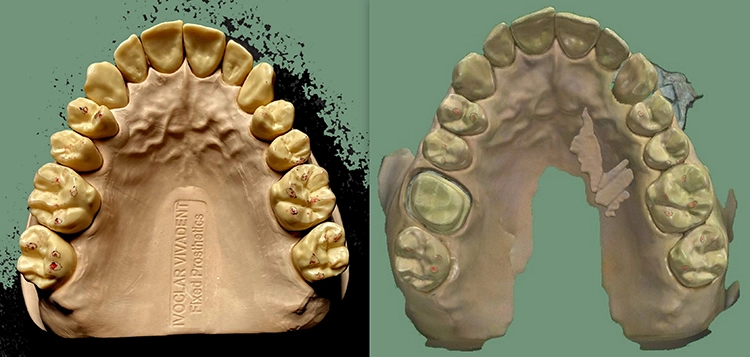

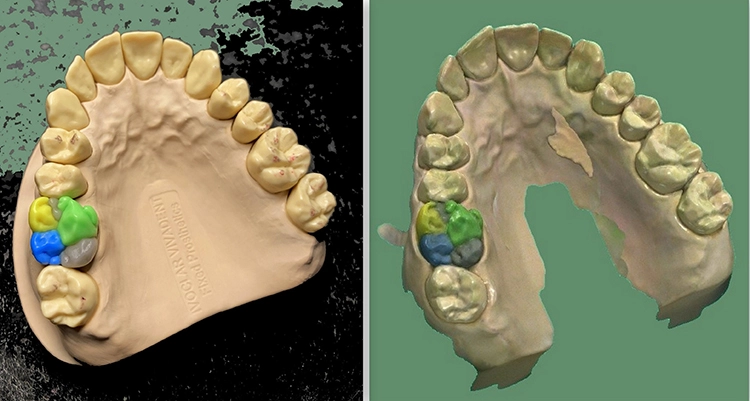

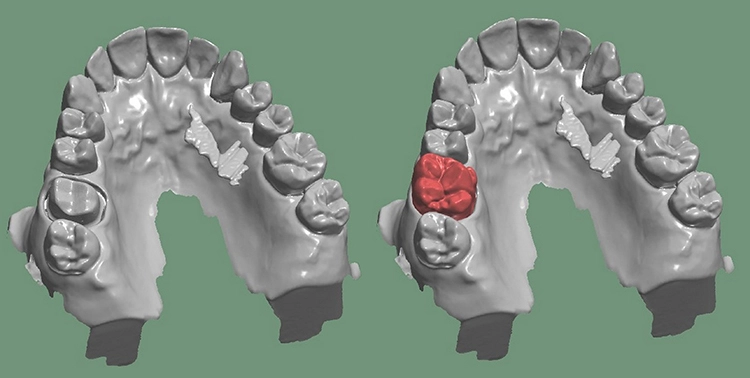

Ähnlich wie bei der analogen Arbeitsvorbereitung geht man auch für die CAD-Konstruktion vor, d.h. die Modelle werden auf Frühkontakte überprüft und einartikuliert. Vor dem Scanvorgang setzt man sie in den analogen Artikulator und schließt ihn mit Okklufolienkontakt. Die Farbe Rot hat sich dabei bewährt.

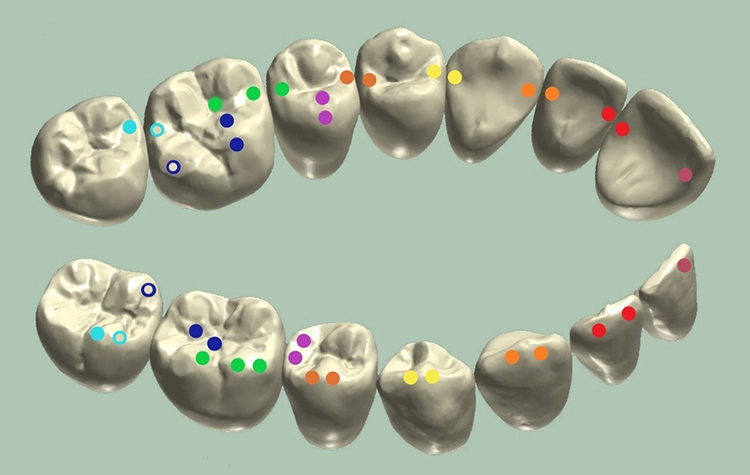

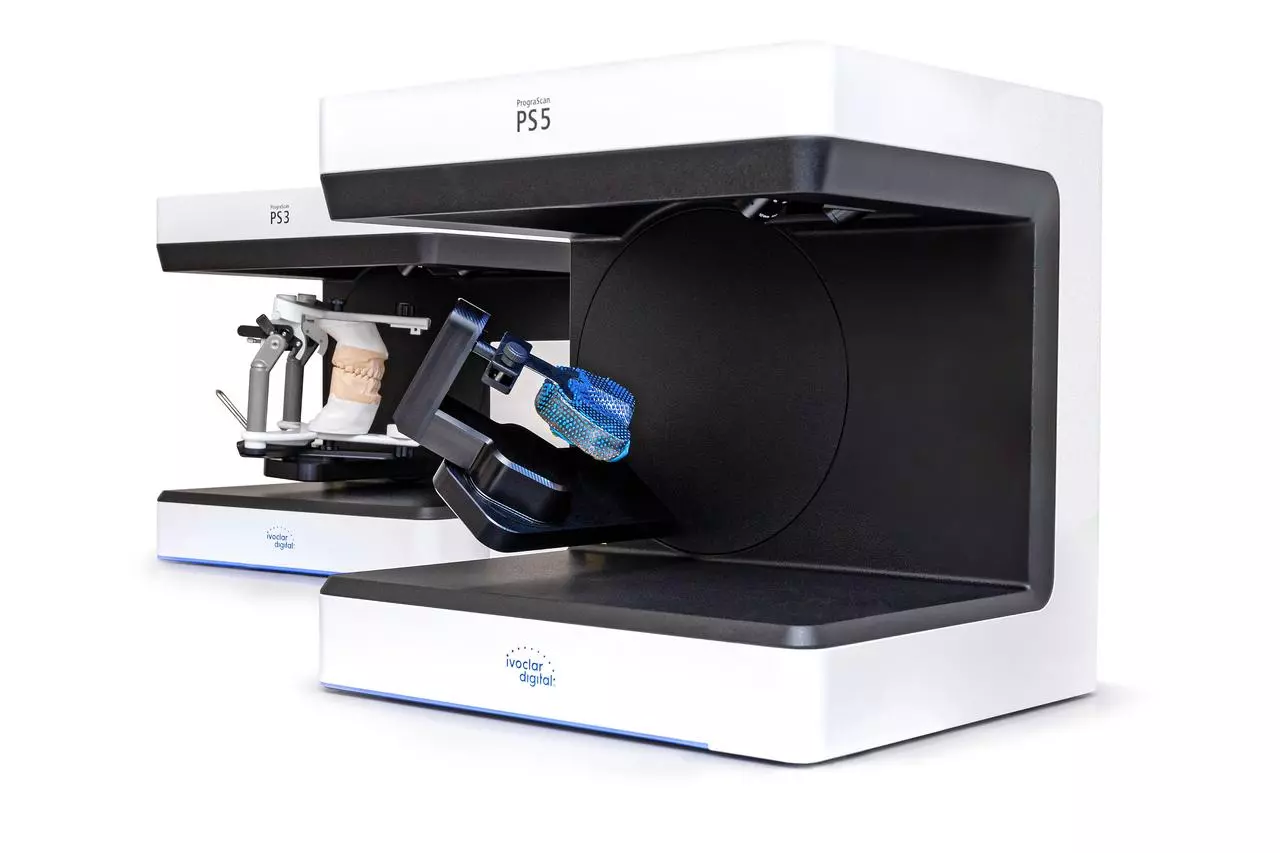

Zur besseren Visualisierung umrahmt man die entstandenen Kontakte zusätzlich mit einem Bleistift. Die meisten Labore verfügen über einen Desktopscanner mit Texturerkennung, der seinen Möglichkeiten entsprechend auch eingesetzt werden sollte. Sind Situationsmodelle vorhanden, werden diese ebenfalls mit den markierten Kontaktbeziehungen eingescannt (Abb. 14). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

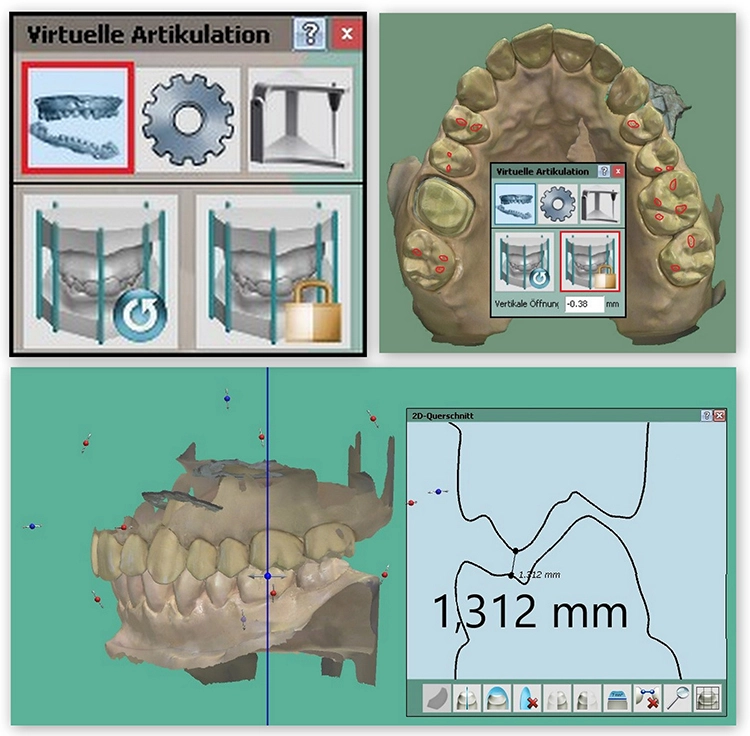

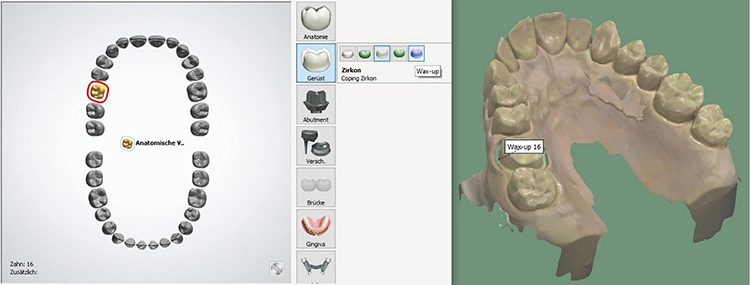

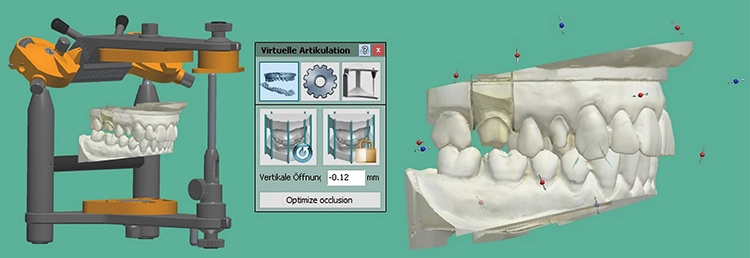

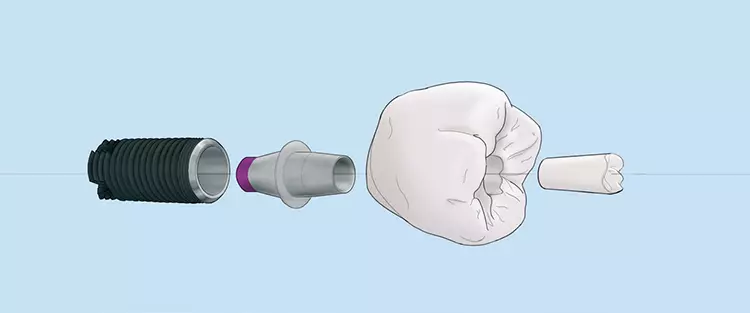

Nach dem Scanvorgang öffnet sich das Designprogramm. Auf die Schritte „Zahnmarkierungen“, „Einschub setzen“ sowie „Präparationsgrenze und Zementspalte festlegen“ wird nicht genauer eingegangen, da jedes Labor hierfür sehr individuelle Parameter nutzt. Als Nächstes wird im virtuellen Artikulator die Bissrelation bestimmt (Abb. 15). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Die Erstvorschlagsoption für Kronen gilt es zu deaktivieren. Es kann durchaus vorkommen, dass die Kiefer mit einer Sperrung von mehr als einem Millimeter gescannt und in die Designsoftware übertragen werden. Daher sollte man das Ergebnis sowohl in der Scan- als auch in der Designsoftware zu Beginn überprüfen.

Um den Fehler zu beheben, kann man entweder manuell die Kiefer zueinander führen oder in dem Feld „Virtuelle Öffnung“ über die Pfeile einen Minuswert eingeben. Ziel ist es, die Kiefer wieder in der Original-Relation im virtuellen Artikulator zu positionieren, um später beim Kronen-Design eine ungewollte Bisserhöhung zu vermeiden.

Die „Kollisionslinien“ auf den virtuellen Modellen sollten mit den umrandeten Kontaktflächen (Bleistift) auf den analogen Modellen korrespondieren. Wenn dem so ist, kann man diese neue statische Okklusion verschlüsseln und den angezeigten Hinweis auf Veränderung der statischen Okklusion bestätigen.

Der Artikulator kann jetzt erst einmal wieder geschlossen werden. Die minimale Eindringung der Kiefer ineinander ist eine bessere Voraussetzung für die virtuelle Kronenmodellation als eine Bisserhöhung. Denn Nahrungszerkleinerung ist immer eine Kombination aus Scher- und Quetschbewegungen.

Durch Abrasiva im Speisebolus wird aus der jungfräulichen Morphologie ein abgenutztes Kronenrelief; aus Arbeitspunkten bzw. Kontaktpunkten werden Arbeitsflächen bzw. Kontaktflächen. Auch hier greift das Prinzip „form follows function“. Mit zunehmendem Alter vergrößern sich diese Arbeitsflächen zudem, weshalb sie in der Zahnrekonstruktion Berücksichtigung finden sollten.

CAD-seitige Kauflächenkonstruktion

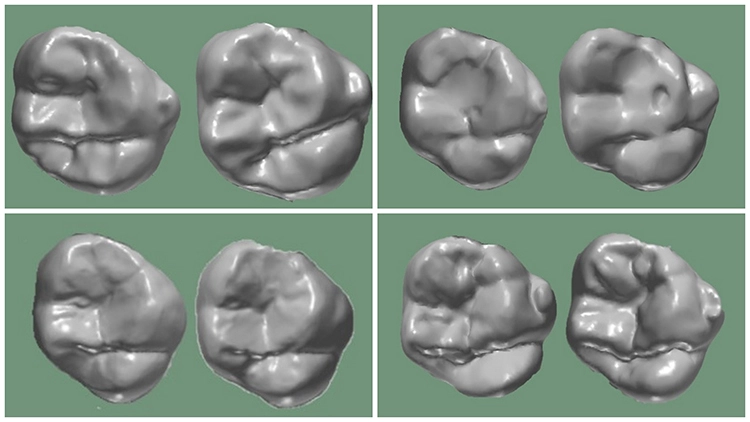

In einer CAD-Software zum virtuellen Konstruieren und Nachempfinden von Kauflächen gibt es verschiedene Methoden, um eine Kaufläche auf einem Zahnstumpf entstehen zu lassen. Sie sollte auf jeden Fall eines sein: passend zum Restzahngebiss. Im Folgenden werden 4 verschiedene Varianten der CAD-Kauflächenkonstruktion dargestellt.

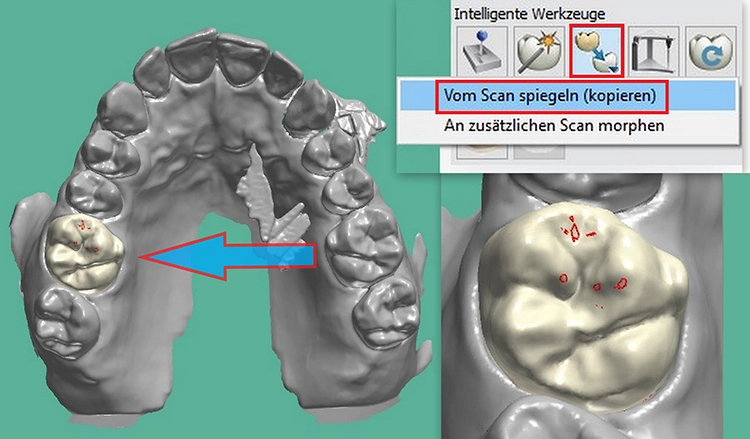

Option 1

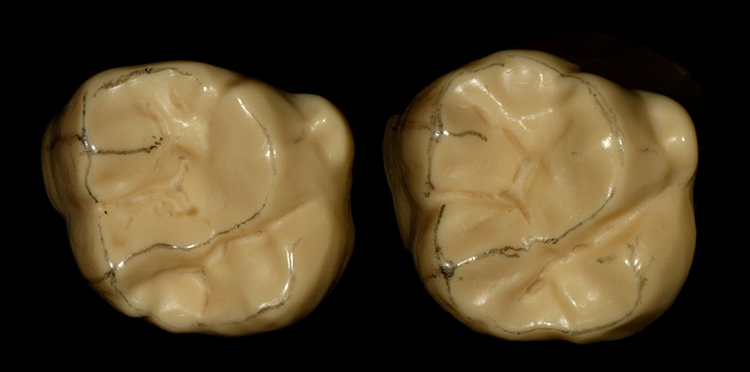

Falls die eingesetzte Software es erlaubt, kann man die gegenüberliegende Kaufläche spiegeln. Das entsprechende Tool liegt im Smile Composer unter den „Intelligenten Werkzeugen“ (Abb. 16). Als evidenzbasiertes Beispiel sehen wir uns die ersten Molaren von 4 unterschiedlichen Patienten an (Abb. 17). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

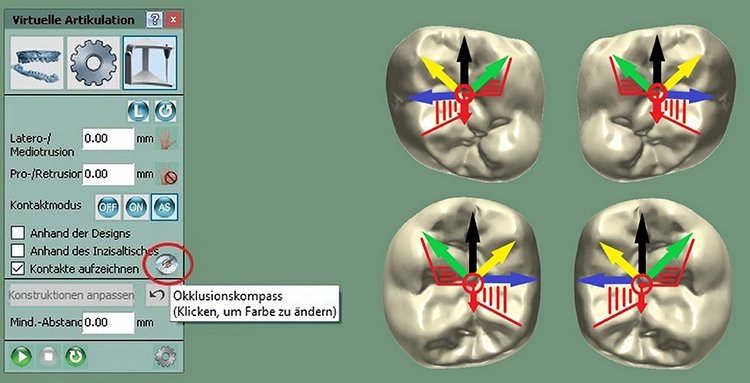

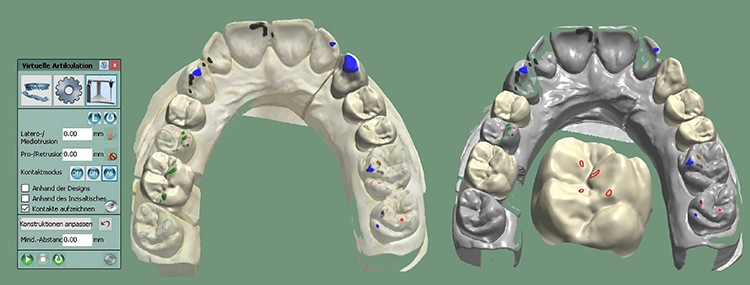

Zur abschließenden Kontrolle sollte eine Artikulatorbewegung durchgeführt werden (Abb. 19). Damit das System bei den Exkursionsbewegungen die farblichen Areale darstellt, muss der okklusale Kompass aktiviert sein. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Es sollten keinerlei Störkontakte bei den Bewegungen entstehen. Sollten sich farbliche Schlifffacetten abzeichnen, sind diese mit dem virtuellen Waxmesser zu entfernen. Zur Endkontrolle sollte man abermals die Kieferbewegungen durchführen und das Artikulatortool schließen.

Danach gilt es, die approximalen Kontaktpunkte nach eigenen Parametern zu gestalten. Man kann hierfür das Kronendesign ganz leicht in die Nachbarzähne eindringen lassen und kontrolliert abschneiden. Mit einem Wert von minus 0,03 mm werden gute Ergebnisse erzielt.

Die Restauration lässt sich noch gummieren und mit Shimstockfolie versehen. Möchte man die Krone noch glanzbrennen, heißt es den Kontaktpunkt etwas lockerer zu gestalten (z.B. mit –0,01 mm). Zu guter Letzt rechnet man die Präparationsgrenze nach eigenen Parametern an und glättet bedarfsgerecht.

Option 2

Sie ähnelt der vorangegangenen. Man nutzt das Tool „An zusätzlichen Scan morphen“, welches die Anatomie des Situationsmodells als Ausgangsdesign verwendet.

Die neue Konstruktion wird in die Hülle des Situationsmodells virtuell eingefügt. Im Anschluss wird, wie beschrieben, individuell bearbeitet und die Artikulation überprüft.

Option 3

Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Des Weiteren kann diese Indikation eingesetzt werden, um aus der anatomischen Krone oder Brücke ein Verblendgerüst zu erstellen. Anfänger können dabei lernen, wie man eine anatomisch reduzierte Verblendkrone/-brücke sinnvoll gestaltet.

Damit höckerunterstützend verblendet werden kann, reduziert man aus der Anatomie einen gleichmäßigen Abstand für die Keramik. Zudem bietet es sich an, über die Wachskonstruktion einen Silikonschlüssel zu nehmen, der später hilfreich bei der Keramikverblendung sein kann.

Option 4

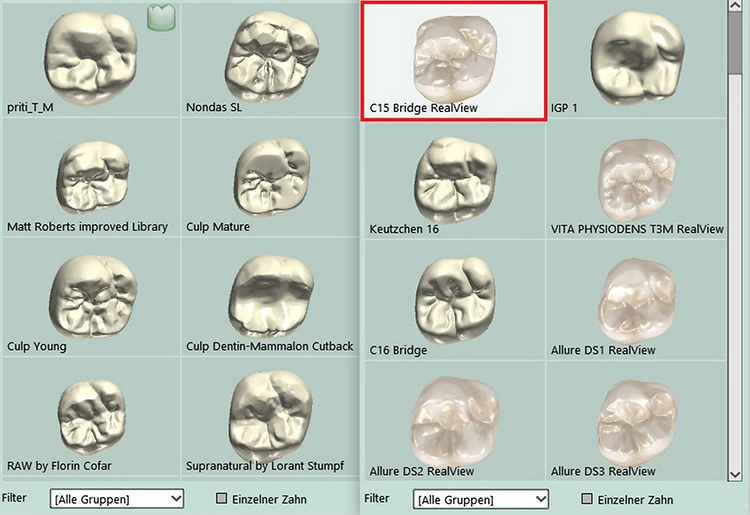

Alternativ zu den 3 vorangegangenen Optionen lässt sich eine virtuelle Zahnbibliothek nutzen (Abb. 23). Wie stets wird zunächst die Kieferrelation überprüft (Abb. 24). Im Design wurde entsprechend der individuellen Präferenz die Bibliothek „C15 Bridge RealView“ ausgewählt und das Modell positioniert. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Sobald man an den Transformationskugeln zieht oder staucht, verändert sich die Ursprungsform. Die vorliegende Zahnmessung zeigt, dass diese gewählte Kaufläche als zu ersetzender Zahn infrage kommt (Abb. 25). In Hinblick auf die Morphologie passt der Bibliothekszahn bereits gut zum Restzahngebiss. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Dennoch muss zudem einiges an Optimierung geleistet werden: Im ersten Schritt widmet man sich der „Kronenabnutzung“. Unter „Kontakte und Glättung“ lässt sich die „Berg- und Talrelief“-Morphologie der Kaufläche etwas mildern, damit sie sich harmonisch einfügt (Abb. 26). Anschließend wird der gesamte Zahn vorsichtig mit der grünen Transformationskugel in Richtung Antagonisten gezogen. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Dabei hilft die Millimeterangabe an der Skala. Um die Gegenbisskontakte auch ohne Gegenkiefer zu visualisieren, kann man sich auf der rechten Seite die „Kollisionslinien“ einblenden. Sobald nun die Kollisionslinien auf der Kaufläche sichtbar sind, nutzt man unter „Kontakte und Glättung“ das Tool „Präziser Abstand zum Antagonisten“.

Ein Wert von –0,01 mm führt meist zu guten Ergebnissen. Anschließend öffnet man den virtuellen Artikulator und aktiviert sich den okklusalen Kompass (Abb. 27). Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Sollten sich Störflächen ergeben, gilt es diese mit dem virtuellen Waxmesser zu entfernen und die Artikulationsbewegung noch einmal durchzuführen, bis auf der Mediotrusionsseite keine störenden Kontakte mehr vorhanden sind. Danach lässt man die Krone an der Präparationsgrenze nach den Labor-Parametern berechnen. Nun sind die Kauflächen anhand der funktionsanalytischen Werte patientenspezifisch eingeschliffen und man sollte die statische Okklusion abermals überprüfen.

Die Kontakte dürfen dabei nicht zu stark gestaltet werden: Es genügt ein leichter an der mesialen Randleiste (A-Kontakt), ein A-Kontakt auf der Hauptwulst des mesiobukkalen Höckers, ein B-Kontakt am inneren Höckerabhang des mesiopalatinalen Höckers und ein Kontakt auf der mesiopalatinalen Höckerspitze. Manchmal befinden sich auf dem mesiopalatinalen Höcker (an den äußeren Höckerabhängen) auch C-Kontakte.

Sie sind leicht zu imitieren (Abb. 28). Es sollte generell darauf geachtet werden, dass bei der Retrusion nichts stört. Michaela von Keutz

Michaela von Keutz

Da UK-Bewegungen nicht wie im Artikulator immer gleich ablaufen und beim sogenannten „power stroke“ (antagonistischer Zahnkontakt beim Kauvorgang) die Kauzyklen durchaus variieren können, müssen in den Exkursionsbewegungen Spielräume geschaffen werden. Sowohl an der Mediotrusion als auch an der Laterotrusion. Auch erste Initialbewegungen, wie die Immediate Side Shift, benötigen ihre Freiheitsgrade.

Hinzu kommt, dass sich bei der Laterotrusionsbewegung der äußere Anteil des Gelenkkopfes nach hinten oben bewegt (Latero-Re-Surtrusion) und es somit leicht zu Kollisionen auf der distalen Randleiste und auf der Crista transversa kommt. Wenn alle Bewegungen ausgeführt wurden, widmet man sich jetzt noch den approximalen sphärischen Kontaktpunkten, verbindet die Kaufläche mit der Präparationsgrenze am Stumpf und erzeugt im Anschluss eine Fräsdatei.

Fazit

CAD/CAM bedeutet Computer-aided Design bzw. Manufacturing und sollte auch entsprechend angewandt werden, das heißt die analogen Fertigkeiten computerunterstützt auf ein höheres Level zu bringen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn fachlich gut ausgebildete Personen an diesen Systemen Zahnersatz fertigen. Denn nur wer die analoge Herstellung beherrscht, wird es auch digital zur Meisterschaft bringen.

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Redaktion Dentalwelt

5. September 2025 at 11:31

Guten Tag Herr Hoffmann, bitte entschuldigen Sie die etwas späte Antwort. Ich habe bei der Autorin nachgefragt, anbei Ihre Antwort: "Das Unterkiefermodell gibt es bei der Ivoclar; das ist ein Kursmodell. Ich weiß allerdings nicht, ob es käuflich zu erwerben ist oder nur den Referenten zur Verfügung steht. Müsste er bei Ivoclar nachfragen." Viele Grüße Ihr Redaktions-Team

Rudolf Hoffmann

31. August 2025 at 7:52

Vielen Dank für den aufschlussreichen Artikel zur Kronenmodellation. Ihre praxisnahen Einblicke beeindrucken mich sehr. Und der ganze Aufwand, den Sie betrieben haben. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob ein Unterkiefermodell erhältlich ist bzw. welche Bezugsquellen Sie empfehlen? Wir haben bereits ein Oberkiefermodell, das Sie in dem Artikel benutzen, und würden es gern ergänzen. Herzliche Grüße Rudel Hoffmann, angehender Zahntechnikermeister