Bitte loggen Sie sich ein um weiterzulesen

Neu hier?

Jetzt kostenlos unbegrenzten Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen erhalten.

Kostenlos registrierenoder

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

In den ersten 4 Teilen des Artikels – online abrufbar unter: Teleskoptechnik in der Implantatprothetik 1 | Dentalwelt, Teleskoptechnik in der Implantatprothetik 2 | Dentalwelt sowie Teil 3 und 4 – wurden die Ausgangslage und das konkrete Vorgehen, angefangen von der Modellherstellung bis hin zur Einprobe, geschildert. Im letzten Teil der Serie stehen nun die Finalisierung, das Ergebnis und die Materialien im Mittelpunkt.

Das Verblenden

Die Verblendflächen sind mit Aluminiumoxid der Körnung 50–120 μm bei maximal 2 bar Druck abzustrahlen (Abb. 124). Um einen sicheren Haftverbund zu gewährleisten, darf das Gerüst danach nicht mehr abgedampft werden. Überschüssiger Strahlsand lässt sich mittels eines feinen Pinsels oder ölfreier Druckluft entfernen.

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserDanach wird der Metallprimer in einer dünnen Schicht aufgetragen. Pfützenbildung ist dabei unbedingt zu vermeiden. Zur visuellen Kontrolle dient eine gleichmäßige, dunkle Abtönung (Abb. 125).

Mühlhäuser

MühlhäuserFür einen sicheren Haftverbund kommt der ersten Opakerschicht des dualhärtenden Materials (Licht und Hitze) eine besondere Bedeutung zu: Sie darf keinesfalls deckend sein, um die Durchhärtung und somit den Haftverbund sicherzustellen. Der Auftrag erfolgt entsprechend einem „Washopakerauftrag“ in der Keramik (Abb. 126).

Ausgehärtet wird abschließend mit einer laut Hersteller geeigneten Lichtquelle, z.B. dem Optilux, Demi LED, und zwar 40 Sekunden pro Schicht. Je nach Erfordernis kann im Hals- und/oder Interdentalbereich mit einem dunkleren Opaker oder durch Beimischen der Zervikal-Intensivfarbe zusätzlich abgetönt werden (Abb. 127). Danach erfolgen der vollständige, deckende Opakerauftrag (Abb. 128), die Lichtaushärtung und speziell bei diesem Material eine Zwischenhärtung auf dem Modell.

Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 127: Zahnhals dunkel abgetönt.

Mühlhäuser

MühlhäuserHierzu kommt die Kerr Curing Unit für 10 Minuten bei 140°C ohne Schutzgas zum Einsatz. So ist bereits in diesem Stadium eine gute Tiefendurchhärtung gewährleistet und einer möglichen Schlierenbildung beim Schichten vorgebeugt. Keinesfalls darf die Zwischenhärtung unter Stickstoffatmosphäre geschehen, da ansonsten die für den weiteren Haftverbund notwendige Dispersionsschicht zerstört würde.

Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 129: Hals- und Dentinmasse bukkal.

Ebenso würde eine längere Polymerisationszeit als 10 Minuten die Dispersionsschicht schädigen. Nach dem Abkühlen erfolgen das Applizieren der Halsmasse, die Schichtung – je nach gewünschter Wirkung verlaufend oder scharf abgegrenzt – und der bukkale Dentinauftrag (Abb. 129). Um eine exakte Farbangleichung an die Prothesenzähne zu erreichen, darf im Halsbereich kein Schneidemassenüberzug vorhanden sein.

Durch eine leichte Überkonturierung des Dentinkerns im Bauchbereich lässt sich dies wirkungsvoll verhindern. Nach der Zwischenhärtung mit Licht erfolgt die Schichtung der okklusalen und lingualen Bereiche (Abb. 130). Eine stetige Kontrolle mittels Gegenbiss hilft, Fehlschichtungen zu vermeiden (Abb. 131).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserJe nach Erfordernis kann man nun mit Intensivmassen und/oder Intensivfarben die Individualisierung der Verblendung vornehmen (Abb. 132). Hierbei ist zu beachten, dass dunklere Farben länger mittels Licht polymerisiert werden müssen, um eine ausreichende Durchhärtung zu gewährleisten und spätere Schlieren beim Schichten zu verhindern. Zuletzt erfolgt der Schneidemassenauftrag (Abb. 133) – auch hier nach gewohntem Schema: zuerst alle Bukkalflächen, dann eine Zwischenhärtung und zuletzt die okklusalen und lingualen Bereiche mit Schlusspolymerisation.

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 134: Vergütung in der Curing Unit bei Hitze und Druck unter Schutzgas.

Entscheidend für die besondere Vergütung dieses Materials ist aber letztendlich die 20-minütige Endpolymerisation auf dem Modell in der Curing Unit (Abb. 134) unter Hitze, Druck und Schutzgas (Stickstoffatmosphäre). Hieraus resultieren die wesentlichen Vorzüge von Premise Indirect bezüglich Härte, Polymerisationsrate und Plaqueaffinität.

Falls keine Curing Unit vorhanden ist oder mit einem anderen Material verblendet wird, ist das CoverGel von Si-tec unsere erste Wahl. Hierdurch wird bei der Endpolymerisation die feuchte, klebrige Oberfläche (Inhibitionsschicht) wirkungsvoll verhindert.

Ausarbeiten und Politur

Nachdem das Modell langsam abgekühlt ist, wird in gewohnter Art und Weise ausgearbeitet. Wir verwenden hier nur kreuzverzahnte Fräser, da grob diamantierte Schleifer die Nanofüllstoffe an der Oberfläche zertrümmern können und zu einem erhöhten Polieraufwand bzw. schlechteren Polierergebnis mit erhöhter Plaqueaffinität führen. Unser Sortiment zum Ausarbeiten erstreckt sich auf wenige, aber sehr effiziente Formen.

Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 135: Ausarbeiten mit UK-Fräsern.

Im Kompositbereich wenden wir vor allem die speziellen Fräser aus der UK-Serie für Keramik und Komposit mit ihrer Schnittfreudigkeit und gleichzeitig hohen Oberflächengüte an (Abb. 135). Obligatorisch ist dabei für uns das Ausarbeiten unter Silberpuder. Nur so zeigt sich deutlich die Form und Struktur.

Nach dem gründlichen Reinigen sind noch die Übergänge von Verblendung zum Sattel mit Aesthetic-Autopolymerisat anzutragen und auszuarbeiten. Anschließend kann die Endpolitur erfolgen, wie immer von grob nach fein: zuerst an der Poliereinheit mit Bürste/Bims, Bürste/Poliermittel und zuletzt Schwabbel/Poliermittel. Jedoch ist dies für Kompositverblendungen nicht ausreichend.

Um hier langfristig eine glatte Oberfläche gegen Plaqueanlagerung zu erreichen, muss die Schlusspolitur unter dem Stereomikroskop unter Verwendung von Robinsonbürstchen und Diamantpolierpaste vorgenommen werden. Nur unter dem Mikroskop lassen sich feinste Kratzer erkennen und beseitigen oder auch tiefe Stellen der Strukturierung bzw. Interdentalbereiche gewissenhaft auspolieren.

Um bei der abschließenden Reinigung eine Beschädigung der Kunststoffmatrix ausschließen zu können, ist auf den Einsatz eines Dampfstrahlers zu verzichten. Es sollte lediglich mit Bürsten, Ultraschall und Reinigungskonzentrat gearbeitet werden.

Das Ergebnis

Mühlhäuser

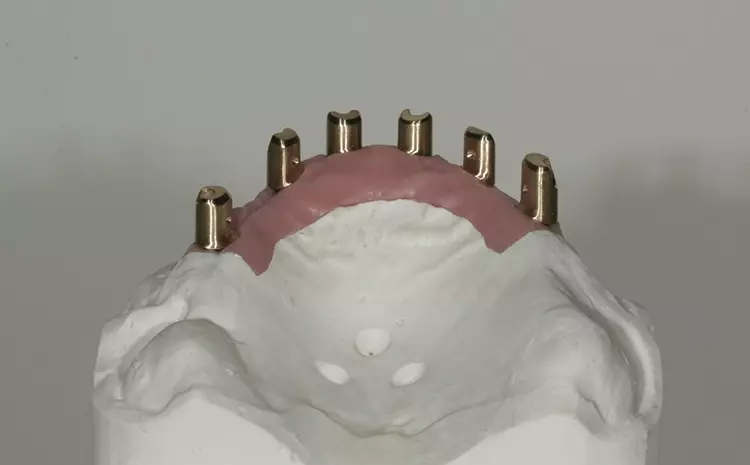

MühlhäuserAbb. 136: Spaltfreier Sitz der Abutments.

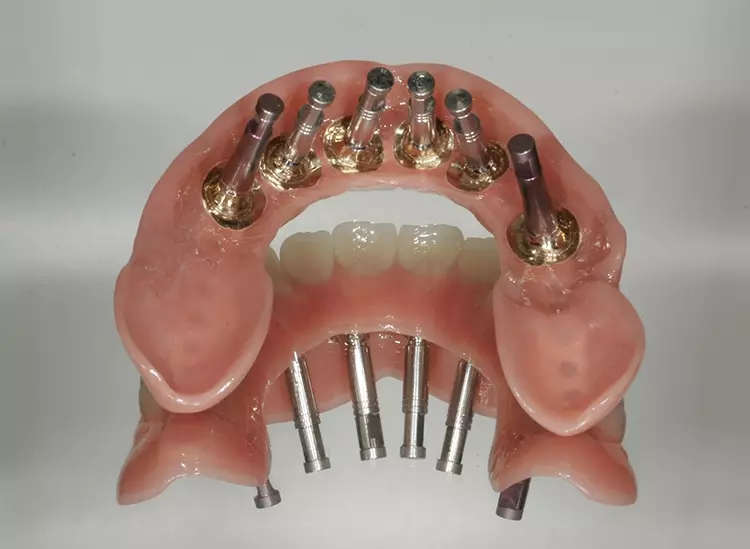

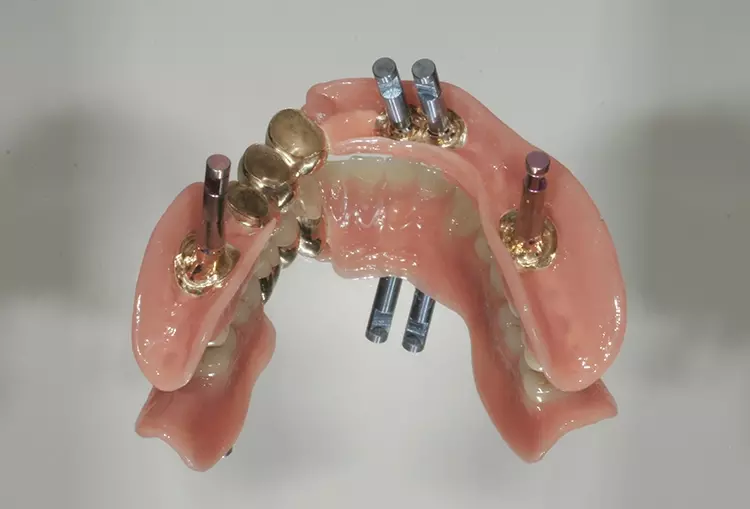

Mit individuellen Abutments zeigen sich im Spiegel neben der hervorragenden Passung von Primär- zu Sekundärteilen auch die fließenden Übergänge von Prothesenzähne zu rosa Kunstsoff (Abb. 136). In der Ansicht ohne Abutments wird die Oberflächengüte der Innenflächen ersichtlich, zudem die schönen, wertigen Implantatschürzen aus Biolight mit perfektem Übergang zum rosa Kunststoff (Abb. 137). Die spaltlose Passung von Primärteleskop zu Sekundärteleskop wird im Unterkiefer von basal erkennbar, gleichzeitig die zungenfreundliche Ausformung lingual (Abb. 138).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserOhne Abutments erkennt man die perfekten Innenflächen, beachtenswert dabei sind z.B. die bukkal eingebrachten TK-Snap-Kästen bei Abutment Regio 46 und mesial das Sekundärteleskop 44/45 (Abb. 139). In der Spiegelansicht der Abutments und Primärteleskope sind zudem die subgingivale Ausformung und der Übergang zur Fräsfläche gut zu erkennen (Abb. 140).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserVon lingual sind gut die 4 Retentionsmulden für einen optionalen TK-Snap-Einsatz und die abgefasten, hochglanzpolierten Okklusalbereiche auf dem Modell zu sehen (Abb. 141). Von frontal werden die aufgrund der starken Labialneigung der Implantate notwendigen Reduzierungen der Fräsflächen labial sowie die Kennzeichnung der Abutments ersichtlich (Abb. 142).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserIm Unterkiefer von lingual zeigt sich der schmale Kieferkammbereich in der Front gegenüber dem Bereich der Teleskope 43 bis 45 (Abb. 143). Von labial erkennt man die Stufenausformungen der Abutments und die okklusalen Hochglanzflächen der Primärteleskope. Die labialen Fräsflächen sind stark reduziert, um ausreichende Schichtstärken zu realisieren (Abb. 144).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserTrotz der völlig unterschiedlichen Voraussetzungen von Konfektionszahn zu Teleskop, der ungleichen Längen- und Ausdehnungsverhältnisse ergibt sich ein stimmiges Bild (Abb. 145). Der lange, freiliegende Zahnhalsbereich 43 wird – wie in Abbildung 141 gut zu sehen ist – in situ nicht ersichtlich sein. Von oral wird die zungengerechte Ausformung deutlich, der Frontbereich ist aufgepolstert und geht auf gleichem Niveau in den Bereich 43 bis 45 über (Abb. 146).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 147: Zungenfreundlicher Übergang zum Gaumen.

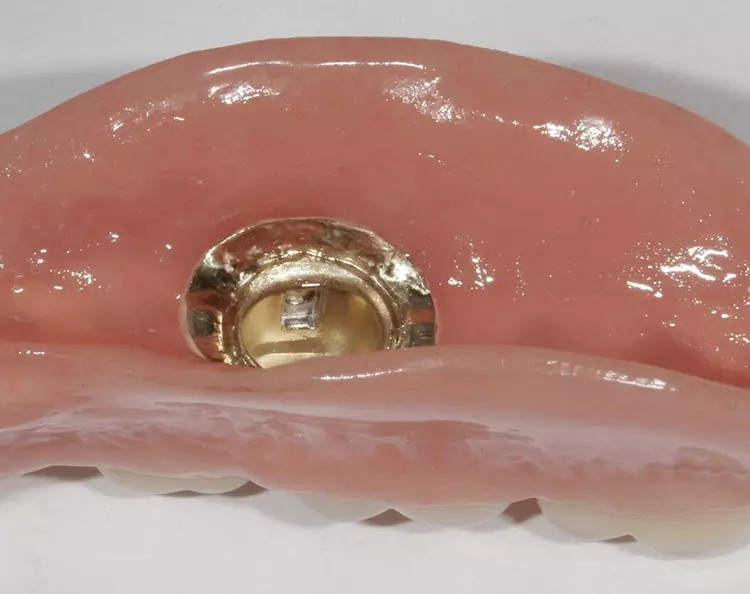

Die Verblendungen fügen sich harmonisch zu den leicht farblich akzentuierten Prothesenzähnen ein. Von okklusal werden im Oberkiefer die grazile Ausformung und die fließend übergehende Gaumenstruktur erkennbar (Abb. 147), auch die Seitenzähne sind minimal farblich akzentuiert. Der perfekte, saubere Übergang Gold zu Kunststoff wird im Detail mehr als deutlich und zeigt die Vorteile dieser Ausführung.

Beachtenswert ist auch der mustergültige Übergang vom Gold zum TK-Snap-Kasten (Abb. 148). Die Detailansicht der Front zeigt die natürliche, lebendige Inzisalkante (Abb. 149).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserBetrachtet man die Abutments und Primärteleskope in situ im Unterkiefer ist neben dem stark atrophierten Frontbereich 42 bis 35 der Randbereich beim Teleskop 43 beachtenswert. Denn gegenüber der einstigen Abformung bzw. dem Modell liegt der Rand nicht mehr frei (Abb. 150). Mit Blick auf den Oberkiefer in situ mit den Oberkieferabutments zeigt sich, dass die Schraubenkanäle noch nicht verschlossen sind (Abb. 151).

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserAbb. 152: Die idealisierte Verzahnung im Schlussbiss.

Im Schlussbiss ließ sich eine gleichmäßige, natürliche Ausführung realisieren (Abb. 152). Die verschobene Mitte im Unterkiefer wird in situ sicher mutmaßlich kaum wahrgenommen, dagegen wirken die rosafarbenen Kunststoffanteile in Form und Farbe sehr lebensecht.

Trotz der sicher nicht einfachen Aufgabenstellung mit den 3 Teleskopkronen wurde ein harmonisches Farbbild erreicht, die Verschachtelungen wirken nicht übertrieben und die Inzisalkanten altersgerecht (Abb. 153). Das Ergebnis: ein zufriedener Patient (Abb. 154), der sowohl mit Form als auch Farbe mehr als einig war.

Mühlhäuser

Mühlhäuser Mühlhäuser

MühlhäuserFazit

Ungeachtet einer derzeitigen Vielfalt von Materialien wie auch Herstellungsverfahren fertigen wir Teleskopkronen nach wie vor in einer hochgoldhaltigen Legierung mit altbewährter Gusstechnik. Die unschlagbare Passung und die über viele Jahre gleichmäßige, perfekte Friktion ist ein Garant für zufriedene Patientinnen und Patienten sowie Behandler/-innen. Der materialbezogene Mehrpreis (abzüglich diverser EMF-Zuschläge) ist bei zufriedenen Kundinnen und Kunden unserer Erfahrung nach schnell vergessen.

Demgegenüber führen wiederkehrende Probleme mit der Friktion (anfänglich zu stark, später zu leicht) letztendlich zu einem nachhaltig gestörten Verhältnis zwischen Labor, Behandelnden sowie Patientinnen und Patienten. Wir gehen seit vielen Jahren einen etwas anderen Weg der Kostenreduzierung.

Durch gezielte Leichtbauweise und Vollverblendungen kann der Materialeinsatz, d.h. Legierungskosten, bei gleicher Stabilität stark gemindert werden. Im individuellen Abutmentbereich kann man zudem anstatt einer Verblendkrone, wie im vorliegenden Fall dokumentiert, ein dünnes Legierungskäppchen mit ca. 0,2 mm fertigen. Hierdurch besteht ein extremes Einsparpotenzial.

Obwohl durch die Goldschürzen der Materialaufwand minimal höher ist, sind dennoch die Vorteile hier unverkennbar: ein sauberer, exakt definierter Übergang von Kunststoff zu Gold. Gerade im Bereich um die Implantate bzw. Abutments sind die hochglanzpolierten Flächen bezüglich der Hygienefähigkeit unschlagbar, die Plaqueaffinität ist gegenüber einer reinen Kunststoffausführung – insbesondere mit Nachbearbeitungen per Rosenbohrer – maximal reduziert. Aus Kostengründen in der Teleskoptechnik, wie oft propagiert, unterschiedliche Materialien zu verwenden, ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll.

Bedingt durch die unterschiedlichen Härten kann es bei Implantatarbeiten zu einem erhöhten Abrieb und/oder Verformung mit langfristigem Friktionsverlust führen. Der Einsatz der Galvanotechnik bzw. das Galvanogold hat uns auch nie überzeugt; Galvanogold mit seinen 99,9% ist aus unserer Erfahrung zu weich für einen langfristigen Einsatz im Teleskopbereich mit Implantaten und nur unter besonderen Umständen geeignet.

Immer wieder erleben wir, dass derartige Arbeiten nach einigen Jahren plötzlich die Friktion verlieren. Gleichzeitig begleiten uns im Laboralltag über 30 Jahre alte Teleskopprothesen, die nach wie vor problemlos funktionieren.

Kommentierung der verwendeten Materialien und eingesetzten Geräte

Bei Teleskop- und/oder Implantatarbeiten halten wir nach wie vor eine Goldlegierung für unverzichtbar. Mit der hochgoldhaltigen Legierung Argenco Biolight (Argen Dental GmbH, Düsseldorf) haben wir die ultimative Legierung gefunden: hochgoldhaltig, palladiumfrei und speziell für den Einsatz bei höchstem Anforderungsprofil. Gerade im Teleskop-, Steg- oder Implantatbereich, gar gaumenfrei, steht der sichere Langzeiterfolg im Vordergrund.

Die sattgelbe Goldfarbe wirkt extrem wertig, das E-Modul ist beeindruckend und das Handling beim Fräsen und Polieren überzeugend. Die mechanischen Werte sind ein Garant für filigrane Leichtbaukonstruktionen und eine perfekte Passung. Beim Modellguss bzw. im EMF-Bereich steht mit den 5 Argeloy EMF-Legierungen für jedes Einsatzgebiet das passende und optimale Material zur Verfügung.

Beim Astra Tech Implantatsystem (Dentsply IH GmbH, Mannheim) beeindruckt uns das straffe und übersichtliche Sortiment. Besonders angenehm sind die auf lediglich 2 Plattformgrößen (3,5/4,0 und 4,5/5,0) aufgebauten Konstruktionselemente, dies auch im Hinblick auf eine entsprechende Lagervorhaltung.

Die konischen Verbindungen sind sehr präzise hergestellt. Dies zeigt sich im Laufe des Herstellungsprozesses mikroskopisch an den durchgängig zirkulären Passungsimpressionen.

Zur Schonung der eigentlichen Befestigungsschrauben sollte während der Herstellung immer ein zweiter Satz Schrauben bzw. sogenannte Laborschrauben verwendet werden. Mit Premise Indirect von Kerr Dental (wird leider in Deutschland nicht mehr vertrieben) haben wir nur beste Erfahrungen. Das überschaubare Sortiment überzeugt in der Anwendung, die Farbreproduktion ist einfach und sicher.

Beim Langzeitverhalten besticht das High-End-Material in Nanotechnologie mit einer enormen Polymerisationsrate von über 98%, die letztlich ausschlaggebend für den Langzeiterfolg ist. Gegenüber rein lichthärtenden Produkten wird die dichte, plaque- und verfärbungsresistente Oberfläche durch die Dualhärtung, d.h. die abschließende Vergütung mittels Druck, Hitze und Schutzgas, erreicht. Die zahnschmelzähnliche Härte bringt ein natürliches, schonendes Abrasionsverhalten.

Seit vielen Jahren sind wir im Teleskop- und Stegbereich erklärte Anhänger der TK-Snap- oder TK-Fric-Elemente (Si-tec, Herdecke). Wir arbeiten die Teile jedoch nur rein prophylaktisch als sog. „Schläfer“ ein. Dies geschieht keinesfalls aus Zweifel an unserem Können, vielmehr um z.B. bei einem eventuellen Ausfall von Teleskopen langfristig eine gesicherte Friktion zu gewährleisten.

Der Aufbau ist einfach, der Kosten-Nutzen-Faktor bezogen auf die Gesamtkosten einer Versorgung mehr als überzeugend. Es stehen für sämtliche Bereiche wie Edelmetall, EMF oder Titan geeignete Aufnahmekästen für die Vielzahl der Retentionseinsätze zur Verfügung.

Uns liegen hierbei die TK-Snap-Elemente besonders am Herzen. Soweit hier jedoch am Primärteil aufgrund der Materialstärke keine Retentionsmulde eingeschliffen werden kann, bieten die kompatiblen TK-Fric-Einsätze genügend Möglichkeiten.

Bei der Modellherstellung sind besonders zwei Komet-Produkte sehr hilfreich. Zum einen die SGFA-Fräser, mit denen sich selbst noch feuchte Gipsmodelle durch die spezielle Ausformung ohne Verschmieren sehr schnell bearbeiten lassen. Zum anderen die 987p-Diamanttrennscheibe mit einem Durchmesser von 480 mm. Hiermit lassen sich Zahnkränze ohne Absetzen in einem Arbeitsgang trennen.

Die Fräser der Komet H 364 RXE-Serie (Gebr. Brasseler, Lemgo) eignen sich besonders zum schnellen, effizienten Vorfräsen. Für die eigentlichen Fräsarbeiten ist die H 364 RGE-Serie seit vielen Jahren unser Produkt. Je nach Drehzahl kann eine hohe Schleifleistung oder eine relativ glatte Oberfläche erzielt werden.

Beim Ausarbeiten von Kompositverblendungen verwenden wir kreuzverzahnte Fräser der UK-Serie, Abtrag und Schliffbild sind vorbildlich, besonders auch bei den Übergängen von Metall zu Verblendmaterial. Besonders beeindruckend sind die völlig neuartigen Fräser der SHAX-Serie. Ihre einzigartige Schneidengeometrie ist Haifischzähnen nachempfunden und entsprechend „giftig“.

Das Resultat ist ein spürbar höherer Abtrag bei gleichzeitig glatter Oberfläche. Beim Löffel- und Bissschablonenmaterial verarbeiten wir seit vielen Jahren C-Plast (Candulor, Rielasing-Worblingen). Gerade im Teleskop- oder Implantatbereich schätzen wir die äußerst geringe Verzugsneigung – auch über längere Zeit – und die einfache, sichere Anwendung.

Das Blue Aesthetic Autopolymerisat besticht durch diverse Farbtöne mit und ohne Aderung. Unser persönlicher Favorit ist hier seit Langem die Farbe 34: Die Farbwirkung mit semiopaker Einfärbung und leichter Aderung lässt ein natürliches Rosa erscheinen. Bei Bedarf kann jederzeit noch mit erhältlichen Intensivfarben farblich individualisiert werden.

Die Passgenauigkeit und Formstabilität, auch über Jahre, ist beachtlich. Das 1:1 Knetsilikon Platinum 85 (Zhermack, Marl) ist vielseitig einsetzbar, wie im Bericht deutlich wird. Die Verarbeitung ist sicher und einfach, die Detailtreue perfekt.

Obgleich im Speedbereich angesiedelt, können wir keinerlei Nachteile beim Dubliersilikon Elite Double 22 feststellen; vielmehr besticht dieses mit einer sehr glatten und homogenen Oberfläche und spart gleichzeitig unnötige Wartezeiten. Das Ausarbeiten unter Silberpuder ist für uns obligatorisch. Hier bevorzugen wir den Texturmarker (Benzer Dental, Zürich), der bei dünnen Schichtstärken gut deckt und gleichzeitig exakt zeichnet.

Mit fließendem Wasser bzw. Ultraschall lässt er sich leicht und rückstandsfrei entfernen. Bei der Modellherstellung hat sich der schnell trocknende Stumpflack „Goldspacer“ oder „Silberspacer“ sehr bewährt.

Weiterführende Links

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 1/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 2/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 3/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 4/5

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.