Bitte loggen Sie sich ein um weiterzulesen

Neu hier?

Jetzt kostenlos unbegrenzten Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen erhalten.

Kostenlos registrierenoder

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Axel Mühlhäuser zeigt in seinem mehrteiligen Artikel detailliert die Herstellung einer umfangreichen Totalsanierung, geht auf alternative Möglichkeiten nebst Indikationen ein und gibt Tipps und Tricks zur rationellen Herstellung. Im ersten Teil des Artikels – online abrufbar – wurde die Ausgangslage geschildert sowie das konkrete Vorgehen zur Erstellung von Modell, Primärteleskopen, Löffel, Abformung, Meistermodell und Kieferrelationsbestimmung. Im zweiten Teil widmet sich der Autor Aufstellung, individuellen Abutments und Sekundärteleskopen.

Aufstellung und individuelle Abutments

Axel Mühlhäuser

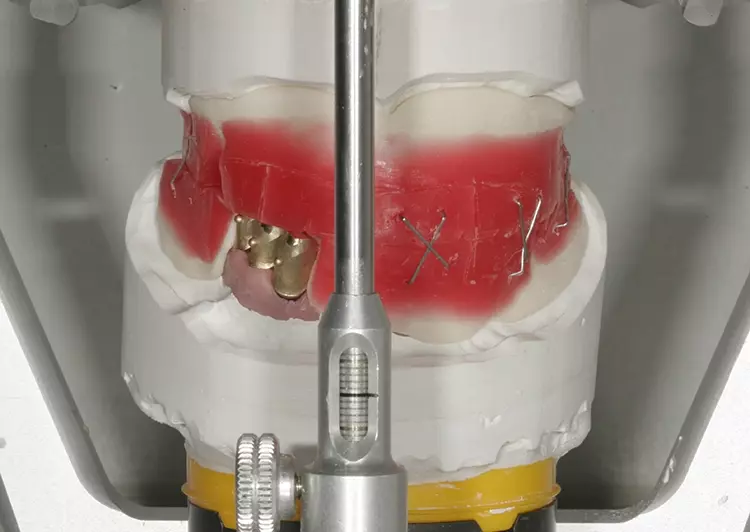

Axel MühlhäuserNach erfolgter Bissnahme wird zuerst der Oberkiefer schädelbezüglich im Artikulator montiert (Abb. 33) und anschließend der Gegenbiss mit den Bissschablonen eingestellt (Abb. 34). Wie üblich werden bei der Bissnahme vom Behandler auf dem Wachswall u.a. die Mittellinie, Lachlinie und die Lippenschlusslinie eingezeichnet. Da wir diese Informationen im weiteren Arbeitsablauf zu jeder Zeit abrufen bzw. einbringen wollen, fertigen wir verschiedene Silikonvorwälle an (Abb. 35).

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 34: UK nach Handbissnahme montiert.

Axel Mühlhäuser

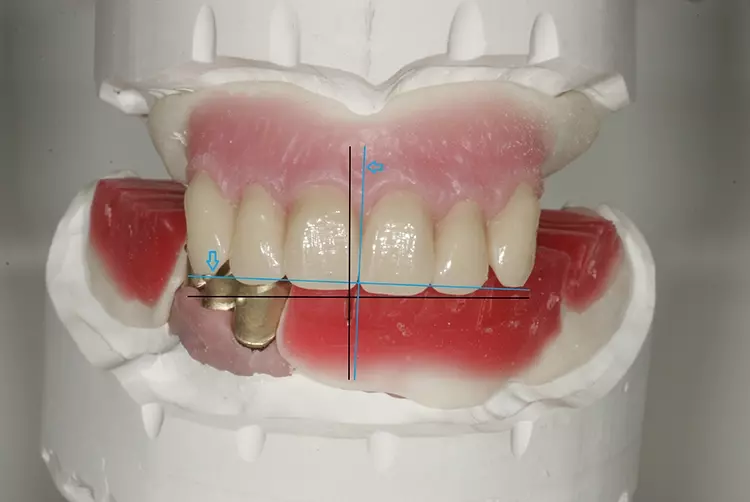

Axel MühlhäuserBei der Einprobe unseres ersten Frontzahnsegments ergab sich Folgendes: Die Mitte liegt ca. 1 mm zu weit links, die Achsrichtung ist zu korrigieren und gleichzeitig der 1. Quadrant auf die Horizontale auszurichten (Abb. 36). Zudem galt es, den Zahnbogen ab den 3ern enger zu gestalten und die Front insgesamt wegen einer zu ausgeprägten Lippenfülle so weit wie möglich zu retrudieren. Soweit die Änderungen vollzogen sind, wird mittels eines neuen Vorwalls die Front auf die definitive Aufstellschablone übertragen (Abb. 37).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserIn gewohnter Art und Weise erfolgt nun die Aufstellung der unteren Front und der Seitenzähne. Um die Platzverhältnisse für das Gerüst im Auge zu behalten, lassen wir den Randbereich in den kritischen Regionen, beim Oberkiefer u.a. Regio 11 bukkal und Unterkiefer Regio 31/32 bukkal und lingual (Abb. 38 und 39), frei. Wenn das endgültige Resultat erreicht ist, können die Öffnungen verschlossen und sämtliche Bereiche ausmodelliert werden.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 40: Komplett ausmodellierte Wachsaufstellungen.

Um an die Verschraubung heranzukommen, sind Zahn 15 und 36 herausnehmbar und per wasserfestem Filzstift mit einem x gekennzeichnet (Abb. 40). Sowohl die natürlich wirkende Oberflächenstruktur und die sehr lebendigen Inzisalkanten als auch die Verschachtelungen sind lebhaft, aber nicht übertrieben.

Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt eine Einprobe, bei der die Kosmetik und die Bisslage überprüft werden. Seitens des Patienten und auch Behandlers fand die ästhetische Ausführung sofort positiven Zuspruch, beim Biss bestanden minimale Abweichungen.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 41: Problem: extrem nach labial aufgefächerte Implantatstellung.

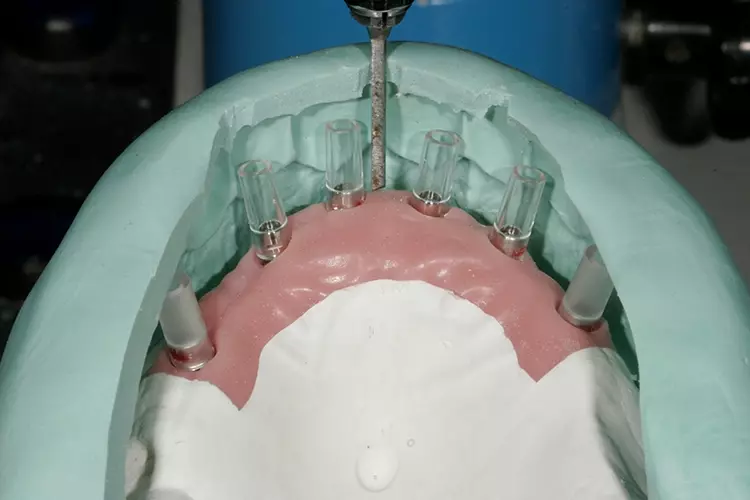

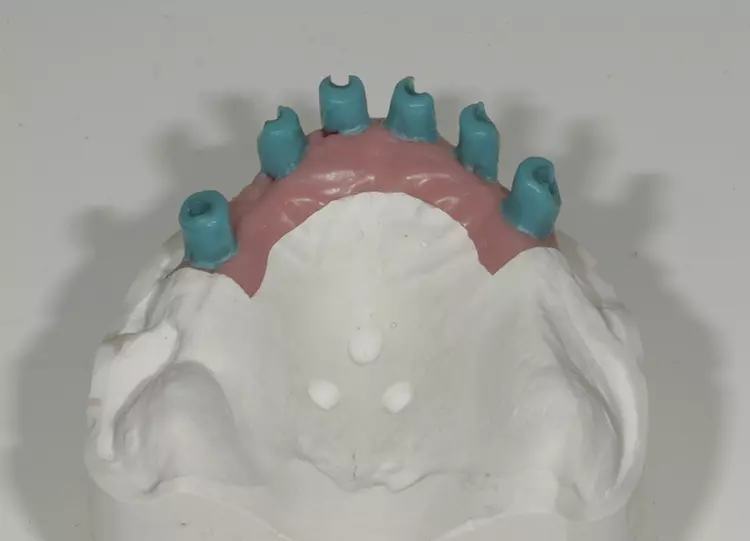

Anschließend konnte mit der Herstellung der individuellen Abutments begonnen werden. Verschiedene Vorwälle sind unerlässlich, um die Platzverhältnisse exakt überprüfen zu können. Beim Palatinalvorwall zeigt sich die starke Auffächerung der Implantate nach labial (Abb. 41).

Mit dem bukkalen Vorwall wird die Ausrichtung der Teleskope festgelegt. Es wird hierbei deutlich, dass die Kunststoffkamine der angussfähigen Abutments ein exaktes Anliegen des Vorwalls verhindern, d.h. die Einschubrichtung muss sehr stark nach distal verlegt werden (Abb. 42). Um unnötige, zeitintensive Fräsarbeiten zu vermeiden, vor allem jedoch den Legierungseinsatz so gering wie möglich zuhalten, fräsen wir bereits die Kunststoffkamine der angussfähigen Abutments vor (Abb. 43).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserJetzt erfolgt der Aufbau der eigentlichen Abutmentform in Wachs, der subgingivalen Bereiche mit einem roten, weicheren Wachs und der eigentlichen Fräsflächen mit einem speziellen, harten Fräswachs. Bereits hierbei ist auf einen perfekten Übergang zur Gingiva bzw. eine entsprechende Stufenausformung im Randbereich (Abb. 44) zu achten. Anschließend kann in Wachs gefräst werden. In den Bereichen der späteren TK-Snap-Elemente sollte, soweit möglich, eine plane Fläche für das angussfähige Element vorliegen (Abb. 45).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 46: Kontrolle mit Platinumvorwall.

Anhand der Vorwälle erfolgt eine laufende Kontrolle: Somit können Fehler vermieden und ein ausreichender Platz für die Suprakonstruktion sichergestellt werden (Abb. 46). Um Verwechslungen auszuschließen und schnell die richtige Lage beim Reponieren zu gewährleisten, haben wir bukkal entsprechende Markierungen in Bezug zur Markierung am Modellrand aufgewachst. Abschließend werden die Randbereiche unter dem Stereomikroskop sorgfältig auf etwaige Fehlstellen hin untersucht.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 47: Angestiftet mit Kennzeichnung zur Lagebestimmung.

Es darf weder eine Überkonturierung zum Implantatkörper noch ein Randspalt vorhanden sein. Abschließend werden die Objekte gründlich von etwaigen Wachs- und Fettresten gereinigt und angestiftet (Abb. 47). Der Schraubenkanal muss hierbei immer nahezu senkrecht in der Muffel liegen, um Blasenbildung und somit Gussperlen zu verhindern.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 48: Ein perfekter Biolightguss ohne Fehlstellen.

Bei individuellen Abutments ist die Haltezeit im Ofen je nach Anzahl um mindestens 15–30 Minuten zu verlängern und die Endtemperatur um 50–70 Grad zu erhöhen, um ein sicheres Angießen zu gewährleisten. Ausgebettet wird nur mit Glanzstrahlperlen (50 μm) und minimalem Druck (1–1,5 bar), um Beschädigungen am Implantatsitz zu verhindern. Nach dem Absäuern zeigt sich ein perfektes, homogenes Gussergebnis, ohne Fehlstellen oder Makel (Abb. 48).

Axel Mühlhäuser

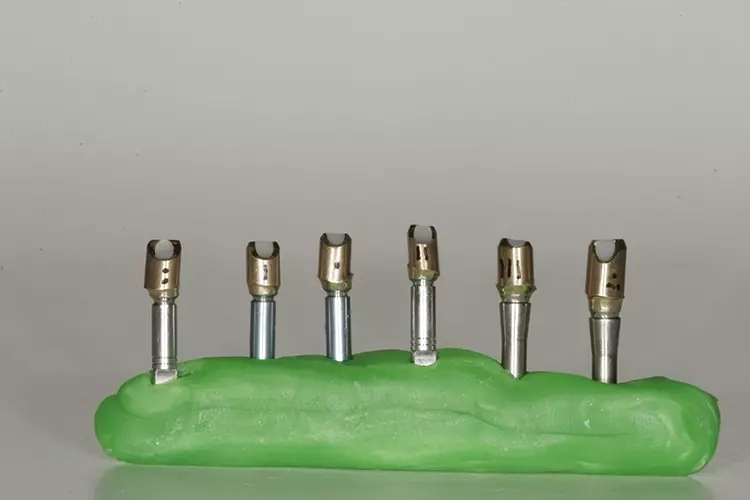

Axel MühlhäuserAbb. 49: OK-Teleskope in Wachs gefräst.

Der satte, warme Farbton und die Oberflächengüte der Biolightlegierung sprechen für sich. Im Oberkiefer sind zwischenzeitlich auch die Markierungen und Gusskanäle angebracht (Abb. 49). Angestiftet wird im offenen Ring, die Gussobjekte werden zur Muffelwand ausgerichtet, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen (Abb. 50). So zeigt das Ergebnis auch hier nach dem Ausbetten eine beachtliche Güte ohne Fehlstellen (Abb. 51).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserDas Ausarbeiten erfolgt immer strikt nach dem gleichen Procedere: Abtrennen, Kontrolle unter dem Stereomikroskop auf Fehlstellen beim Anguss oder Gussperlen im Schraubenkanal und das Einbringen der Polierhilfen. Mit dem blauen Polierrad (Komet, Gebr. Brasseler) lässt sich schnell und effizient ein Mattglanz in den subgingivalen Bereichen herstellen (Abb. 52), die anschließende Politur mittels Bürstchen/Polierpaste und Schwabbel/Hochglanzpaste geht zügig und leicht vonstatten (Abb. 53).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 54: Kontrolle auf dem Modell bezüglich der Lage und Stufenausformung.

Vor dem Fräsen der Abutments erfolgt eine letzte Kontrolle auf dem Meistermodell bei eingebrachter Zahnfleischmaske (Abb. 54). Anschließend wird bei abgenommener Zahnfleischmaske direkt auf dem Modell gefräst. Somit entfallen Übertragungsfehler und zudem wird Zeit und Material gespart.

Mit dem H364RXE fräsen wir die Teleskopkronen vor. Die grobe Verzahnung bringt schnell und effizient bei 12.000 U/min einen entsprechenden Materialabtrag.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 55: Vorfräsen mit dem H364RXE.

Vor allem bei den Abutments mit Stufenausformung zeigt sich die perfekte Ausformung. Sodann erfolgt das Feinfräsen mit einem H364RGE ebenfalls bei 12.000 U/min (Abb. 55 bis 57) und Glätten bei geminderter Drehzahl von rd. 2.000 U/min. Ein noch feineres Ergebnis wird mit einem älteren – also stumpfen – Fräser, niedriger Drehzahl und der Hinzugabe von Fräsöl erreicht (Abb. 58). Im weiteren Ablauf sind noch die okklusalen Anteile, z.B. mit einem H79EF, auszuarbeiten (Abb. 59).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

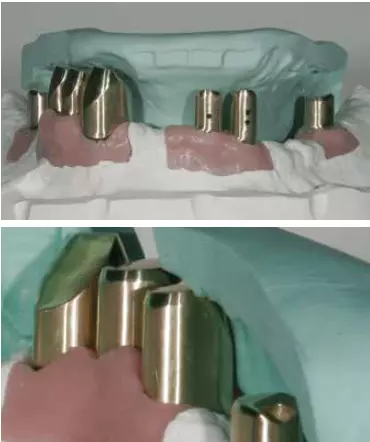

Axel MühlhäuserAbb. 60: Fertige Abutments im OK mit provisorischer Kennzeichnung.

Die Okklusalflächen der Abutments müssen plan und zum besseren Eingliedern für den Patienten angefast werden. Bei den Primärteleskopen ist zudem auf eine Minimalstärke zu achten, um ausreichend Platz für die Verblendungen zu erhalten. Mit Polierwalzen wird nun der okklusale Anteil schrittweise bis zum Hochglanz verfeinert, die eigentlichen Fräsflächen bleiben seidenmatt, um jegliche unkontrollierte Veränderung durch die Politur auszuschließen (Abb. 60).

Das endgültige Platzangebot wird anhand der Vorwälle kontrolliert. Hierbei sind im Oberkiefer die zervikalen Anteile der Konfektionszähne, v. a. bei 11 und 23, die Problemzonen (Abb. 61). Im Unterkiefer sieht es etwas entspannter aus, lediglich bei Teleskop 45 ist das Platzangebot okklusal für die Verblendung etwas gering (Abb. 62a und b).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuserbei 45.

Sekundärteleskope mit TK-Snap

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, bauen wir seit vielen Jahren bei sämtlichen Implantat-, Tele- oder Stegarbeiten grundsätzlich einige Si-tec-Kästen ein. Wir bestücken diese jedoch nicht mit aktiven Elementen und verwenden diese somit rein prophylaktisch als sogenannte Schläfer. Sollte eines Tages wider Erwarten doch einmal der eine oder andere Pfeiler ausfallen und hierdurch notwendige Friktionsflächen verloren gehen oder sollte im Laufe der Jahre, vor allem bei minimalen Fräsflächen, die Friktion nachlassen, kann die Funktion durch einfaches Einclipsen der Si-tec-Elemente wiederhergestellt werden.

Axel Mühlhäuser

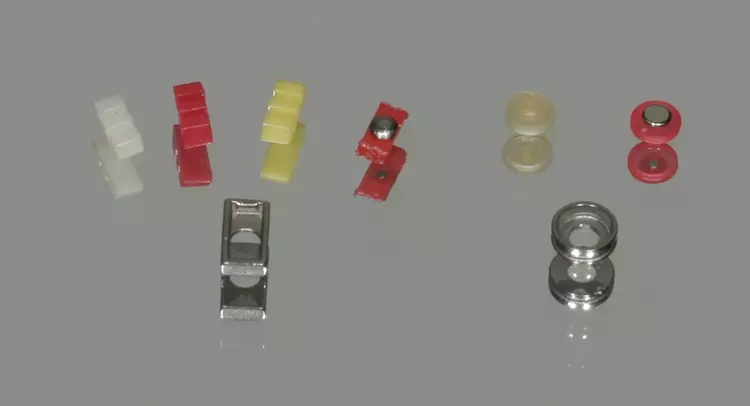

Axel MühlhäuserAbb. 63: Das TK-Sortiment von Si-tec: Weiß steht für leichte, gelb für mittlere

und rot für starke Friktion.

Bezogen auf die Gesamtkosten und den Nutzen sind die Mehrkosten im Vergleich eher unerheblich. Sollte jedoch am Primärteil aufgrund der Materialstärke keine Retentionsmulde eingeschliffen werden können, bieten die kompatiblen TK-Fric-Einsätze hier mit den unterschiedlichen Retentionsstärken (weiß = leichte, gelb = mittlere und rot = starke Friktion) genügend Möglichkeiten (Abb. 63).

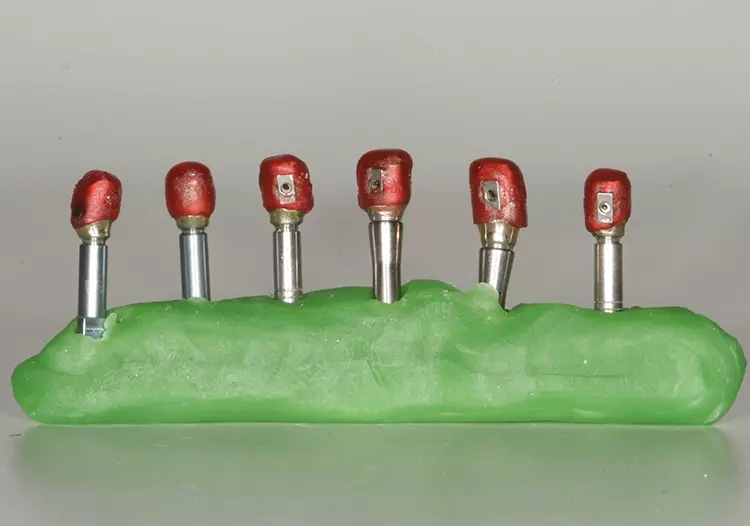

Die Anfertigung der Sekundärteleskope erfolgt immer auf den Polierhilfen. Zuerst müssen die Schraubenkanäle der Abutments mit Wachs dicht verschlossen werden (Abb. 64). Anschließend sind die angussfähigen TK-Snap-Kästen mit einer geringen Menge Pattern auf dem abgeflachten Implantatteil zu fixieren (Abb. 65), es darf jedoch kein Pattern in den Kasten hineinfließen.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserDurch eine etwas dickere Konsistenz oder vorab längeres Quellen kann dies wirkungsvoll verhindert werden. Anschließend wird schrittweise mit Pattern komplettiert (Abb. 66), kleinere Portionen mit Zwischenhärtung bringen ein besseres Ergebnis und weniger Verzug. Nach dem Aushärten vom Pattern erfolgt das Reduzieren der Kronenwände auf Mindeststärke, ein erstes Abheben und die Kontrolle der TK-Kästen auf eventuelle Patternanteile, die ggf. sorgfältig entfernt werden müssen (Abb. 67).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAusblick

Im nächsten Teil der Serie zur umfangreichen Implantatversorgung widmen sich Axel Mühlhäuser und sein Team der Modellation, dem Gießen und der Tertiärstruktur, wonach es schließlich an das Verkleben, die finale Einprobe und Fertigstellung geht.

Weiterführende Links

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 1/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 3/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 4/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 5/5

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.