Bitte loggen Sie sich ein um weiterzulesen

Neu hier?

Jetzt kostenlos unbegrenzten Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen erhalten.

Kostenlos registrierenoder

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

- Axel Mühlhäuser zeigt in seinem mehrteiligen Artikel detailliert die Herstellung einer umfangreichen Totalsanierung, geht auf alternative Möglichkeiten nebst Indikationen ein und gibt Tipps und Tricks zur rationellen Herstellung. In den ersten beiden Teilen des Artikels – online abrufbar unter: Teleskoptechnik in der Implantatprothetik 1 | Dentalwelt bzw. Teleskoptechnik in der Implantatprothetik 2 | Dentalwelt – wurde die Ausgangslage geschildert sowie das konkrete Vorgehen zur Erstellung von Modell, Primärteleskopen, Abformung, Kieferrelationsbestimmung und individuellen Abutments. Im dritten Teil widmet sich der Autor den Bereichen Modellation, Guss und Tertiärkonstruktion.

Modellation und Guss der Sekundärteleskope

Vor dem Verschließen der TK-Kästen muss bei der Verwendung der TK-Snap-Elemente mit einem spitzen Instrument durch die kreisrunde Öffnung der Radius für die spätere Lage der Retentionsmulde angekörnt werden (Abb. 68). Nach dem Abheben und Reponieren auf das Modell – sowohl der Abutments als auch der Patternkäppchen – müssen die Öffnungen der TK-Snap-Kästen vorsichtig mit Wachs verschlossen werden (Abb. 69). Es darf jedoch kein Wachs in den Kasten hineinfließen, da er sonst unbrauchbar würde.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserBesonders hilfreich sind hierbei glatte Modellierplatten aus der Modellgusstechnik mit 0,3 mm Stärke. Um einen sauberen und klar definierten Übergang vom Metall zum Basiskunststoff zu erhalten, modellieren wir zirkulär basal eine sogenannte Implantatschürze (Abb. 70) und gleichzeitig werden die Patternkäppchen vor allem in den Kantenbereichen minimal mit Wachs verstärkt. Die Modellation der Sekundärteleskope haben wir in den Wartezeiten bis zum Guss der Abutments vorgesehen.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

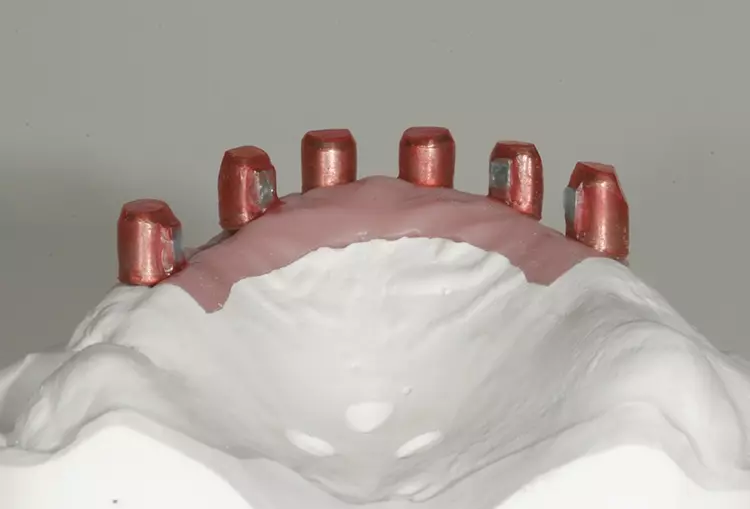

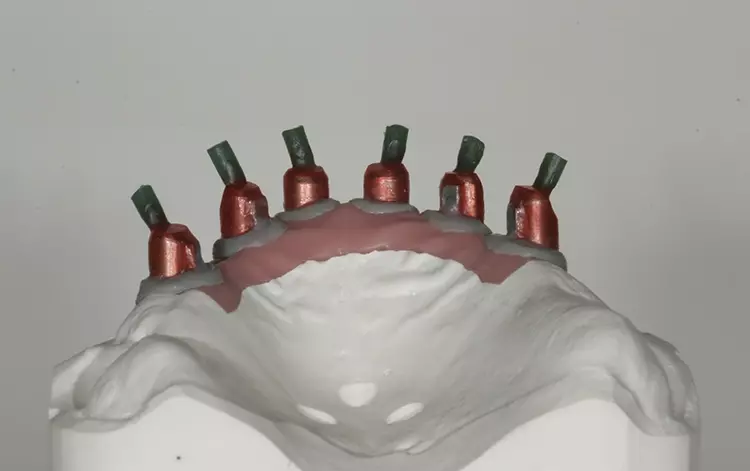

Axel MühlhäuserAnalog dem Unterkiefer sind auch im Oberkiefer die Implantatschürzen anmodelliert und Gusskanäle angewachst (Abb. 71). Wie gewohnt werden sowohl die Oberkieferabutments (Abb. 72) als auch die Unterkieferabutments (Abb. 73) im offenen Ring angestiftet. Aufgrund der späteren Klebeverbindung bzw. Überkonstruktion dürfen keine Retentionsperlen verwendet werden.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserEingebettet und gegossen wird im Speedverfahren, da dies bei gleicher Qualität wertvolle Arbeitszeit spart. Ausgebettet wird mittels Glanzstrahlperlen. Nach dem Absäuern und Abdampfen zeigt sich sowohl für den Oberkiefer (Abb. 74) als auch Unterkiefer (Abb. 75) ein glatter, homogener Guss. Nunmehr sind auch die Abutments entfernt und die Aufstellung ist reponiert.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserDie Aufstellschablone haben wir im Bereich der Teleskopschablonen stark reduziert, um genügend Platz für die Modellation zu erhalten. Ein einfaches Wax-up hilft bei der Kontrolle der Platzverhältnisse bzw. der Ausformung des Gerüstes (Abb. 76). Im weiteren Ablauf erfolgt das Cut-back zum eigentlichen vollverblendeten Gerüst.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserEs ist auf eine ausreichende Stabilität zu achten. Zudem ist eine okklusal höckerunterstützende Ausformung, soweit es die Platzverhältnisse zulassen, vorzunehmen. Zwei Stegstummel vervollständigen die Modellation und gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung zum Modellgussgerüst (Abb. 77).

Makroretentionsperlen bringen zusätzlich zum chemischen Haftverbundsystem ein Optimum an Verbund von Metall und Komposit (Abb. 78). Auch hier zeigt sich nach Speedguss und Ausbetten ein sehr gutes Ergebnis ohne Fehlstellen (Abb. 79). Die Oberflächengüte ist beachtenswert, der satte, warme Goldfarbton spricht für die Wertigkeit des Materials.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

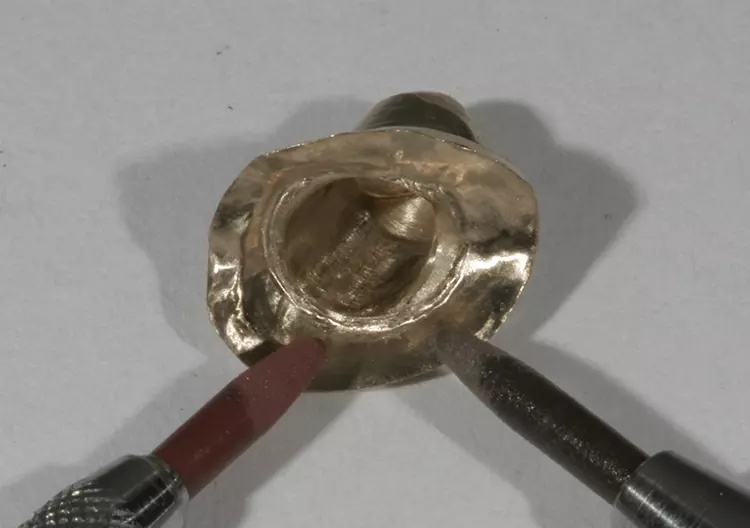

Axel MühlhäuserNach dem Abtrennen werden die Innenbereiche unter dem Stereomikroskop akribisch auf eventuelle Gussperlen hin untersucht und diese, falls vorhanden, beseitigt. Jetzt wird einzeln die Passung kontrolliert und soweit notwendig die Friktion mit einem Gummipolierer eingestellt. Bei derartigen Güssen ist jedoch meist kaum Nacharbeitung notwendig.

Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 80: Passungskontrolle bei abgenommener GI-Maske

Das Ausarbeiten beschränkt sich lediglich auf ein Glätten mit dem Silikonpolierer. Bei abgenommener Zahnfleischmaske wird die Passung im Verbund kontrolliert (Abb. 80), hierbei darf kein Schaukeleffekt bestehen und alle Ränder müssen anliegen. Anschließend trennen wir die ausgebetteten Sekundärteleskope ab und untersuchen die Innenbereiche unter dem Stereomikroskop erneut auf eventuelle Fehlstellen oder Gussperlen, die zu entfernen sind.

Auch bei den fertigen Abutments mit Sekundärteilen liegt eine bestmögliche Passung vor (Abb. 81). Zum Abschluss werden die basalen Anteile der Implantatschürzen ausgearbeitet. Hierzu haben wir uns ein kleines Stufen-Set mit Mikropolierern von Komet zusammengestellt: Es handelt sich um die Formen 9646, 9648 für die Vor- und den grünen 9649 für die Hochglanzpolitur (Abb. 82).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 83: Ausarbeiten der basalen Anteile mit Mikropolierern.

Mit dem diamantbelegten Abrichtstein lassen sich je nach Anforderung verschiedene Ausformungen der Spitzen vornehmen, um immer bestmöglich auszuarbeiten bzw. polieren zu können. Beim Vorpolieren mit den braunen Mikropolierern (Abb. 83) ist ein leichter Abstand zur Schleimhaut anzustreben, um eventuellen Druckstellen entgegenzuwirken. Abschließend werden die Flächen mit dem grünen Mikropolierer auf Hochglanz gebracht.

Tertiärkonstruktion

Im nächsten Schritt fräsen wir die parallelen Außenflächen der Teleskopkäppchen minimal an (Abb. 84), um bei der Tertiärkonstruktion einen möglichst geringen Aufpassaufwand zu erreichen und zudem einen dünnen, gleichmäßigen Klebespalt sicherzustellen; im Unterkiefer sind auch die beiden Stegstummel anzufräsen. Entsprechend wird im Oberkiefer verfahren, auch die Ausbuchtungen der TK-Kästen sind parallelisiert (Abb. 85).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserIm weiteren Ablauf sind die basalen Anteile, wie im Modellguss üblich, mit Vorbereitungswachs zu unterlegen. Um für den Klebespalt ausreichend Spiel zu haben und nicht unnötige Aufpassarbeiten zu provozieren, empfiehlt es sich, die Sekundärteleskope minimal mit Wachs oder wie hier geschehen mit einem leicht entfernbaren Zement-Spacer bzw. Stumpflack mehrmals zu überziehen (Abb. 86).

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

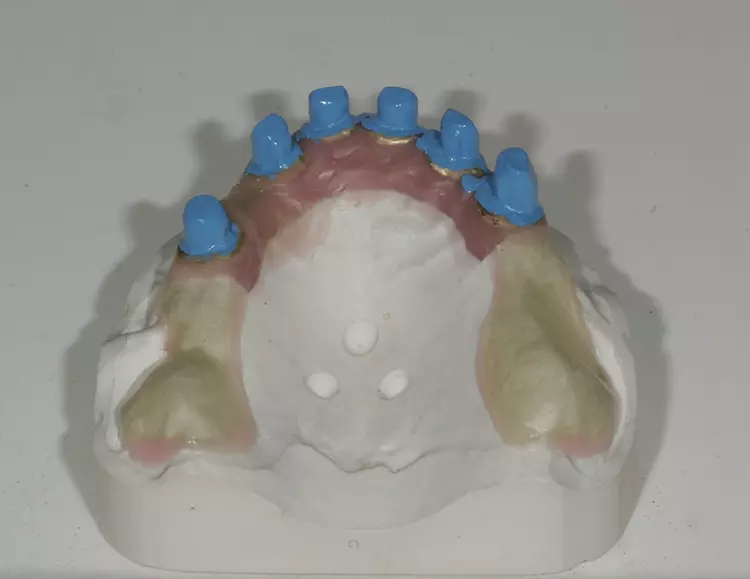

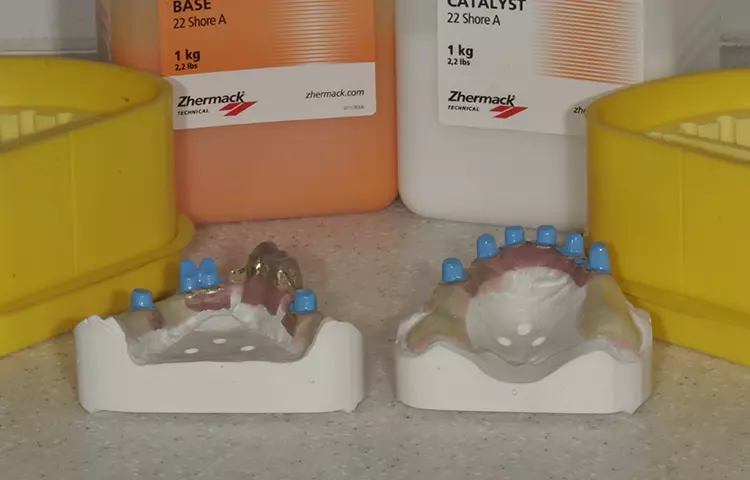

Axel MühlhäuserBeim eigentlichen Doublieren bevorzugen wir Double Fast (Zhermack) wegen der sehr kurzen Abbindezeit. Das Ergebnis ist zeichnungsscharf und absolut dimensionsstabil (Abb. 87). Die Modellation erfolgt nach den bekannten Regeln der Modellgusstechnik. Soweit es die Platzverhältnisse zulassen, verwenden wir auch im Oberkiefer die stabileren Unterkieferretentionen und verstärken diese noch mit einem Wachsdraht, um eine absolut verwindungssteife Konstruktion zu erhalten.

Für das Verkleben muss im okklusalen Bereich jeweils eine Öffnung verbleiben (Abb. 88), um den Zementabfluss zu sichern, im Unterkiefer sind zusätzlich die Stegstummel okklusal wachsfrei zu halten (Abb. 89). Um einen bestmöglichen Haftverbund zu erreichen, bringen wir im Bereich der Teleskope noch zusätzlich Retentionsperlen auf. Soweit das Gießen und Ausbetten erfolgt ist, werden im Unterkiefer die Gusskanäle abgetrennt und danach sowohl die Teleskopkäppchen als auch Stegreiter aufgepasst.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserEs muss eine ausreichende Spielpassung für das Verlöten und Verkleben vorhanden sein. Generell ziehen wir in der Gusstechnik das Löten anderen Techniken vor, da sich damit bei einzelnen Teleskopkronen bestmögliche und reproduzierbare Saugpassungen herstellen lassen.

Nur durch das Gießen in Einzelsegmenten und das nachträgliche Zusammenfügen durch Löten kann aus unserer Sicht eine 100%ige, spannungsfreie Passung erreicht werden. Wir verwenden über den gesamten Arbeitsprozess hinweg das gleiche Lot und grundsätzlich nur cadmium- und palladiumfreie Lote, deren Bestandteile zum Großteil der Legierung entsprechen.

Nach dem Fixieren verlöten wir die Stegstummel mit der Tertiärkonstruktion unter Verwendung von hochschmelzendem, hochgoldhaltigem Lot. Nunmehr zeigt sich bereits vor dem Absäuern und Abstrahlen eine stabile und makellose Lötung (Abb. 90). Erst jetzt verschleifen wir aufgrund des besseren Handlings die Gusskanäle mittels des SHAX-Fräsers (Abb. 91), dessen neuartige Schneidegeometrie uns zusammen mit seiner hohen Effektivität, Abtragleistung und Standzeit überzeugt.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

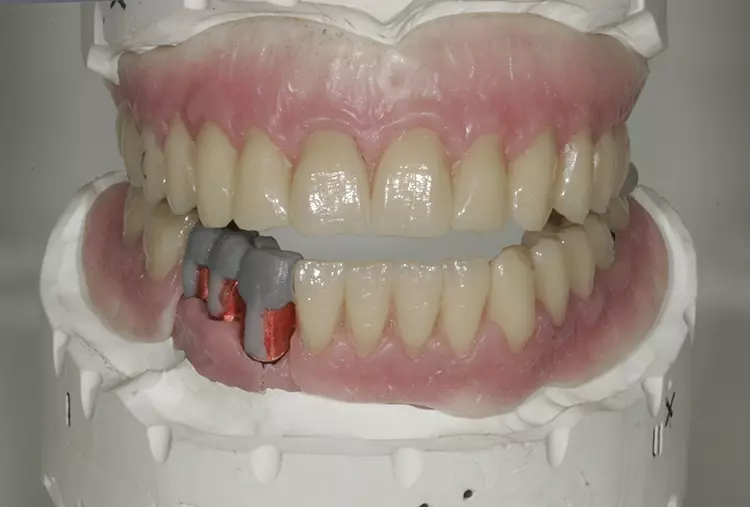

Axel MühlhäuserBeim Aufpassen der Tertiärkonstruktion ist das SHAX-Starter-Set (Abb. 92) im Bereich der Teleskopkäppchen darüber hinaus hilfreich, um schnell und effizient bei den verschiedenen Innenbereichsausformungen eine gleichmäßige und ausreichende Spielpassung zu gewährleisten. Vor dem Verkleben sind nochmals die Platzverhältnisse labial im Teleskopbereich zu kontrollieren (Abb. 93). Es ist zu beachten, dass diese durch die Opakerschicht noch zusätzlich verringert werden.

Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel Mühlhäuser Axel Mühlhäuser

Axel MühlhäuserAbb. 94: Kontrolle der Platzverhältnisse von labial und palatinal

Retentionsperlen sind somit an den kritischen Stellen ggf. gänzlich zu entfernen. Entsprechend wird mit dem Palatinalvorwall verfahren; in dieser Ansicht sind gut die neuralgischen Bereiche 21 und 23 zu erkennen (Abb. 94).

Ausblick

Im nächsten Teil der Serie zur umfangreichen Implantatversorgung geht es an die Einprobe und Fertigstellung. Dabei schlägt der Autor in diesem Fallbeispiel bei der finalen Einprobe getrennte Wege hinsichtlich Ästhetik und Funktion ein. Mehr dazu erfahren Sie im vierten Teil der Serie „Teleskoptechnik in der Implantatprothetik“ von Axel Mühlhäuser.

Weiterführende Links

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 1/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 2/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 4/5

- Teleskoptechnik in der Implantatprothetik – Teil 5/5

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.