|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Fall 4: Keramik und Komposit vereint – eine nicht alltägliche Materialkombi

Ausgangslage

Streifeneder-Mengele

Streifeneder-Mengele- 59-jähriger Mann, Altenpfleger

- unbezahnter Oberkiefer mit bereits inserierten und eingeheilten Bone-Level-Implantaten (Straumann) in Regio 16, 15, 13, 23, 25, 26. Diese Behandlung erfolgte bei einem Kieferchirurgen, den der Patient selbst aussuchte.

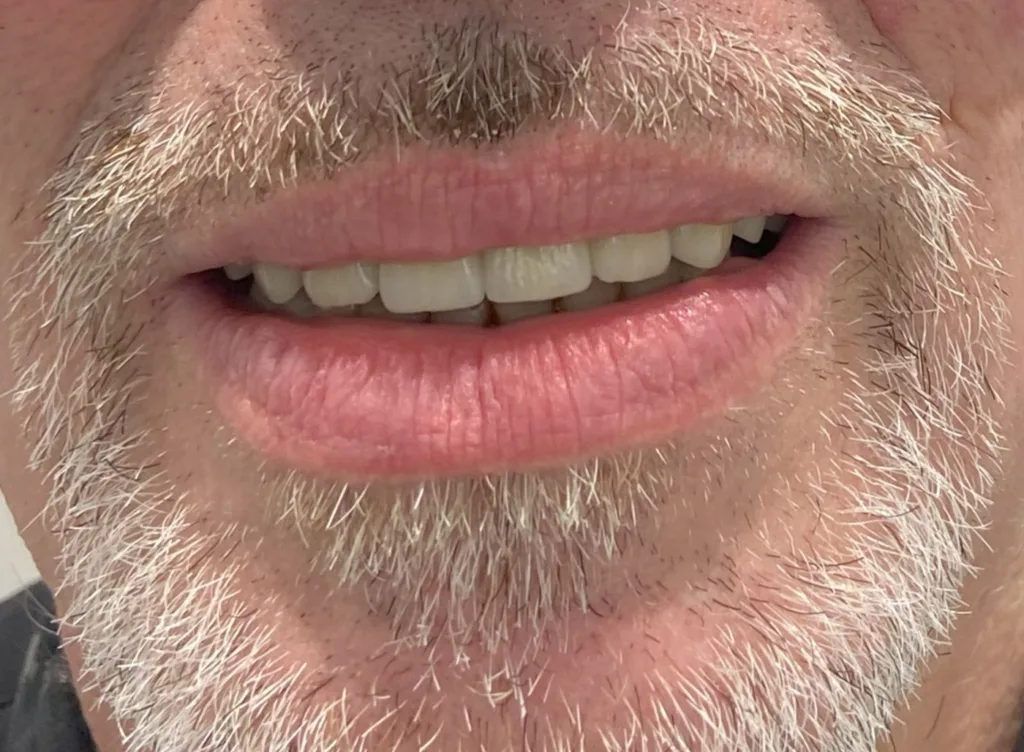

- Das vorhandene OK-Provisorium wurde im Praxislabor des Behandlers angefertigt und bereits mehrmals repariert. Allerdings entsprachen Zahnstellung, Farbe und Form nicht den Wünschen des Patienten (Abb. 1). Dies führte zu einem Vertrauensverlust, sodass der Patient den behandelnden Arzt bat, ihm ein alternatives Labor für die definitive Versorgung vorzuschlagen.

- Der Unterkiefer wies eine natürliche Bezahnung auf, die teilweise mit Kronen von 34–47 versorgt war. 35–37 fehlten. Der Patient plante, diese Lücke ebenfalls mit einer Implantatbrücke versorgen zu lassen. Jedoch fehlten ihm zu diesem Zeitpunkt die finanziellen Mittel, weshalb sie vorerst unversorgt blieb.

- Der Patient legte sehr viel Wert auf Ästhetik, individuelle Beratung und Betreuung durch das Dentallabor.

Der Patient äußerte den Wunsch einer festsitzenden Lösung mit Keramik. Zudem war ihm eine natürlich wirkende Zahnfleischgestaltung wichtig, da bei stärkerem Lachen die Gingiva sichtbar wurde. Zahnform und -stellung sollten sich an seinen früheren natürlichen Zähnen orientieren, von denen Fotos vorlagen, die als Orientierung genutzt werden konnten. Insgesamt wünschte er die bestmögliche Qualität und Ästhetik, die mit seinem vorgegebenen Budget möglich war. Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sicherzustellen, dass das Ergebnis dann auch seinen Vorstellungen entsprach, fand vor Behandlungsbeginn im Labor ein ausführliches Kennenlern- und Beratungsgespräch statt.

Aufgrund der parodontalen und funktionellen Situation war eine verschraubte Brücke einer zementierten Lösung vorzuziehen. Eine EMF-Brücke mit angulierten Schrauben sollte für eine zierliche und trotzdem stabile Gestaltung des Gerüsts sorgen sowie die divergierend stehenden Implantate ausgleichen. Um seinem Wunsch nach einer Keramikausführung zu entsprechen, kamen monolithische Verblendschalen aus Lithiumdisilikat zum Einsatz, die im CAD/CAM-Verfahren hergestellt wurden. Da das fehlende Zahnfleisch mit Komposit ergänzt wurde, blieben die Kosten für die Arbeit innerhalb des vorgegebenen Budgets. Gleichzeitig schaffte das Komposit die Voraussetzung, bei eventuellen späteren Veränderungen der Gingiva einfach ergänzt werden zu können.

Finanzierung

Der Kassenpatient verfügte über einige Ersparnisse, gab aber einen Kostenrahmen vor.

Materialwahl

Bei diesem Patienten fiel die Wahl auf eine okklusal verschraubte EMF-Brücke, deren Herstellung im CAD/CAM-Verfahren erfolgte. Die ebenfalls mit CAD/CAM gefertigten monolithischen Verblendschalen (Emax CAD/Ivoclar) wurden auf dem Gerüst verklebt und der fehlende Gingiva-Anteil mit Komposit (Crealign/Bredent) ergänzt.

Herausforderungen

Bei diesem Patienten trafen verschiedene Aspekte aufeinander: Er war skeptisch und hatte ein verhältnismäßig geringes Budget bei gleichzeitig hohen Ansprüchen. Im UK fehlte die Abstützung bei 35–37. Ein UK-Provisorium für den Lückenschluss lehnte der Patient trotz der Aufklärung über die dadurch entstehende ungleichmäßige Kaudruckbelastung ab. Im OK mussten Zahnform und -stellung neu erarbeitet werden, da keine Situationsmodelle vorhanden waren und das Provisorium nicht als Vorlage dienen konnte. Der Aufwand musste so kalkuliert werden, dass der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten werden konnte.

Vorgehensweise und Umsetzung

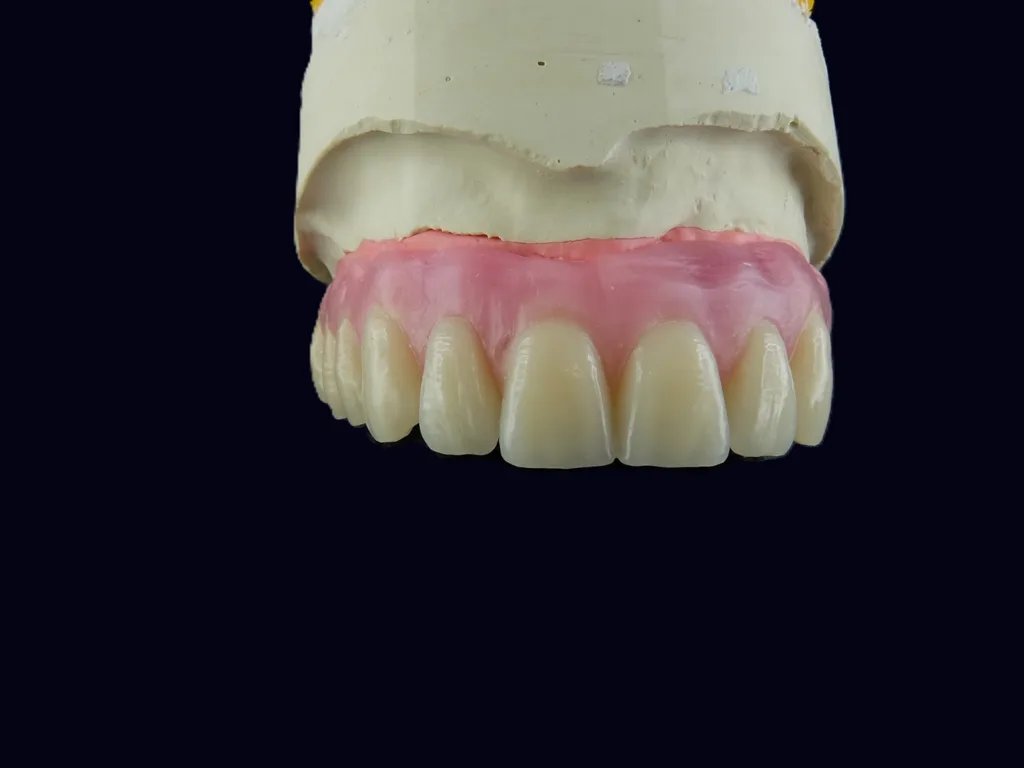

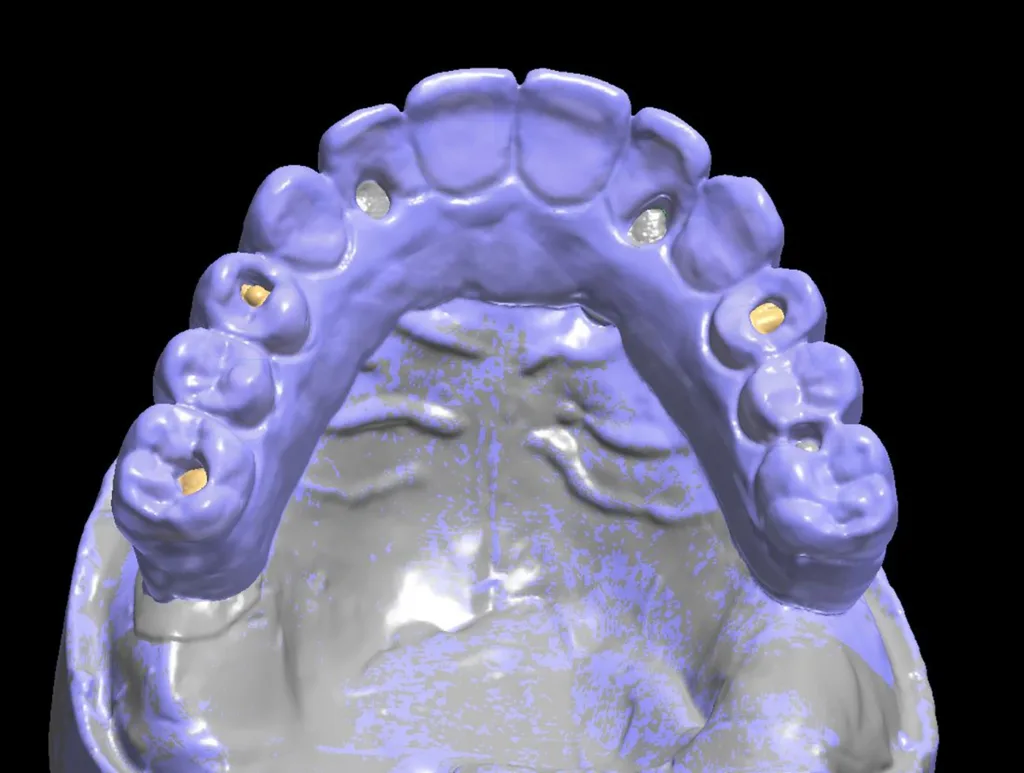

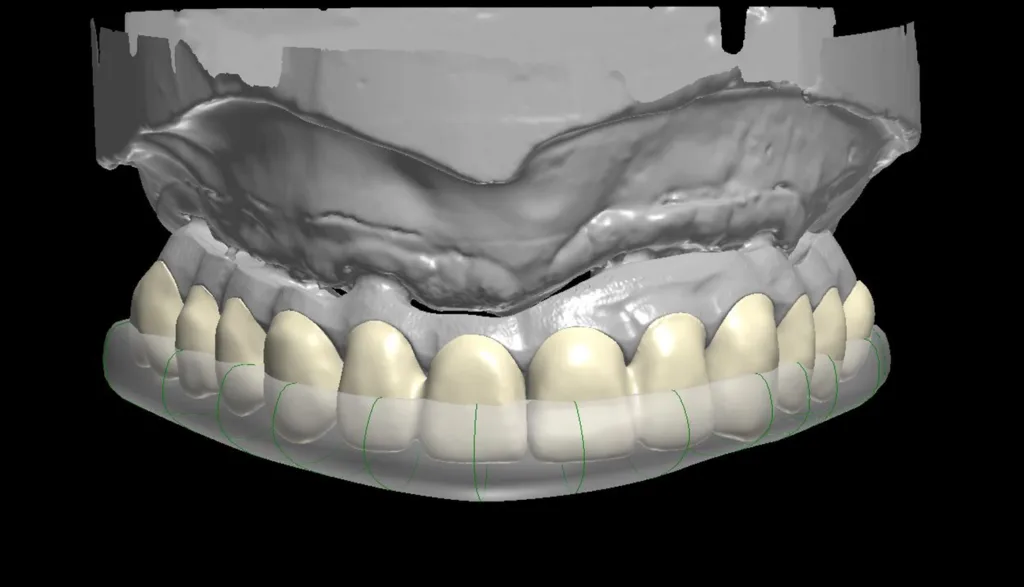

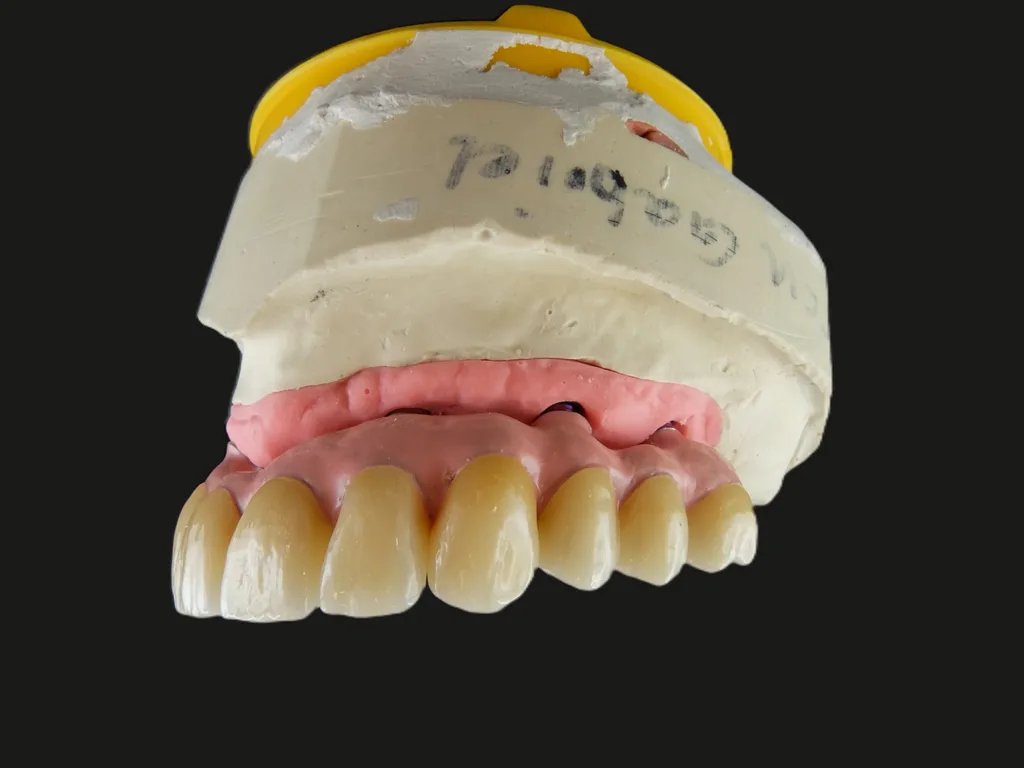

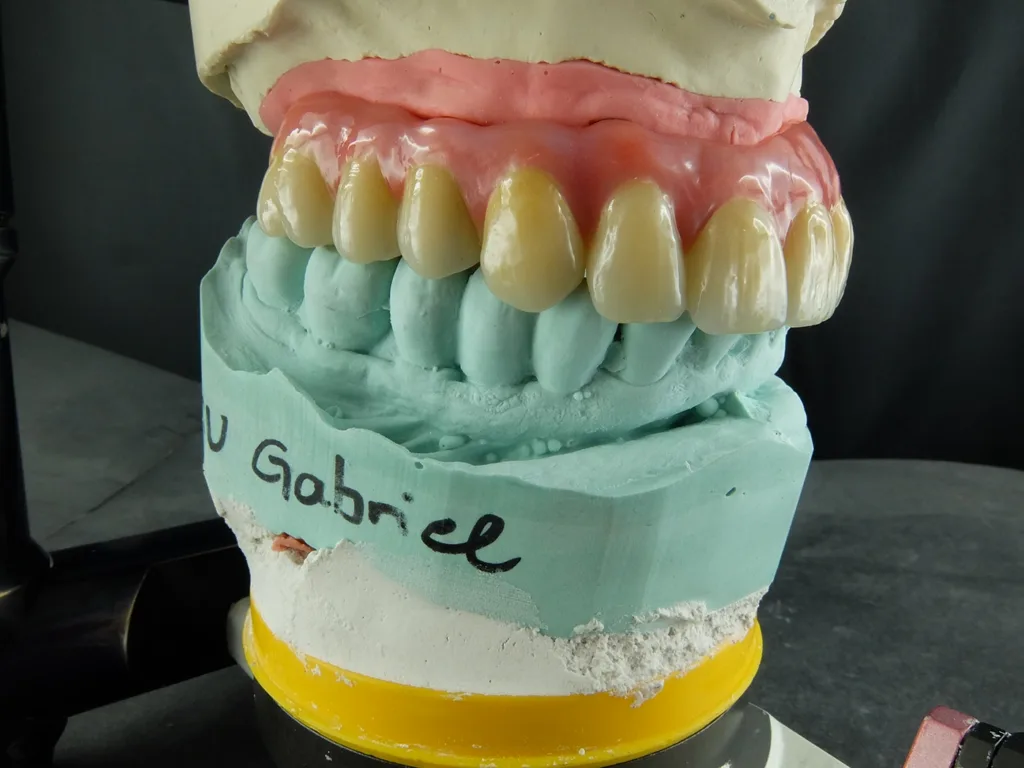

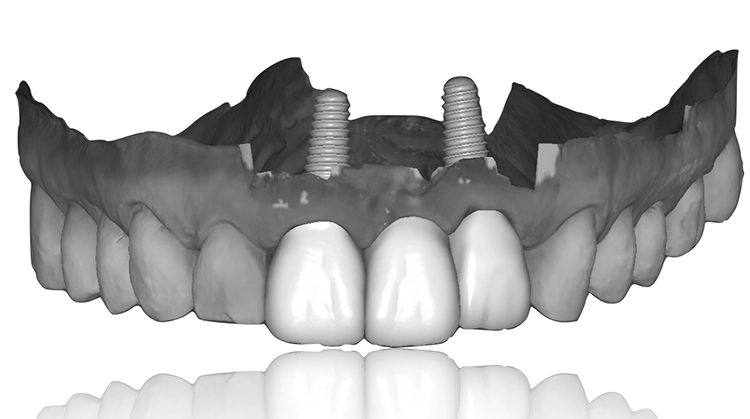

Auf einer Kunststoff-Aufstellbasis, die mit Silikon unterfüttert wurde, erfolgte zusammen mit dem Patienten im Labor eine sprachgeführte Aufstellung mit konfektionierten Zähnen. Nachdem der Patient mit dem Ergebnis sehr zufrieden war, erfolgte die Abformung mit einem offenen individuellen Löffel. Um Zeit und Kosten zu sparen, wurden die Abformpfosten direkt im Mund verblockt. Das sollte auch eine sichere und spannungsfreie Übertragung gewährleisten. Außer Zahn 22 entsprach die Stellung der Implantate den prothetischen Standards. Dies offenbarte sich, nachdem die Aufstellung mit den Vollzähnen (Bredent) auf das Implantatmodell übertragen wurde (Abb. 2a–c).

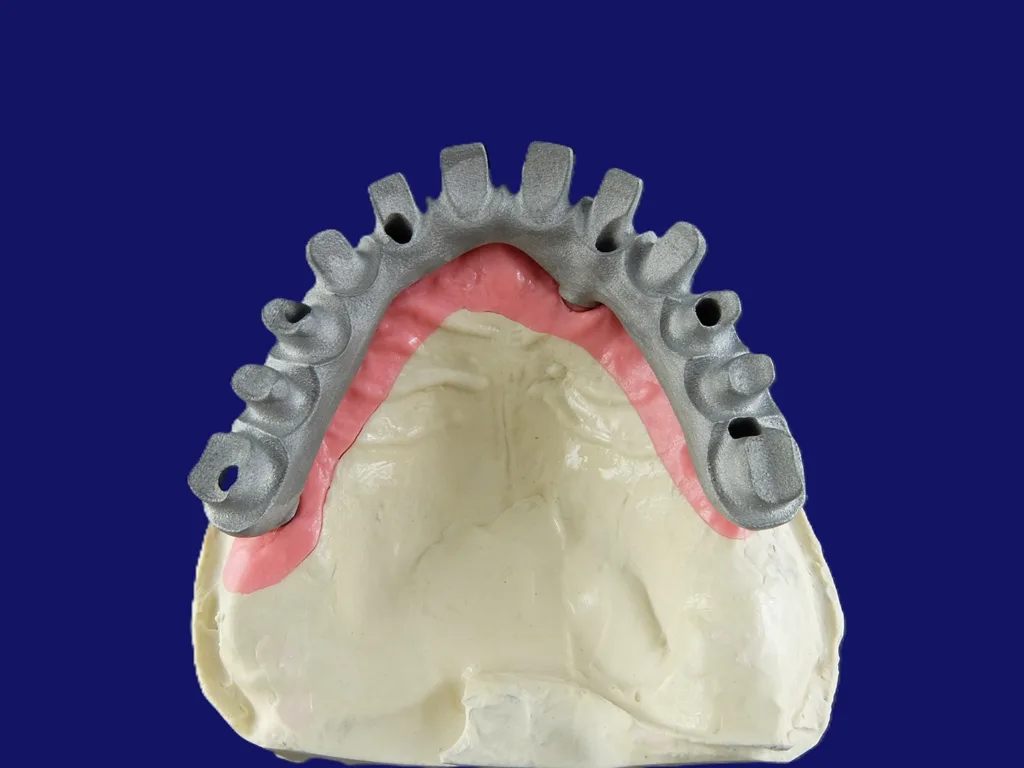

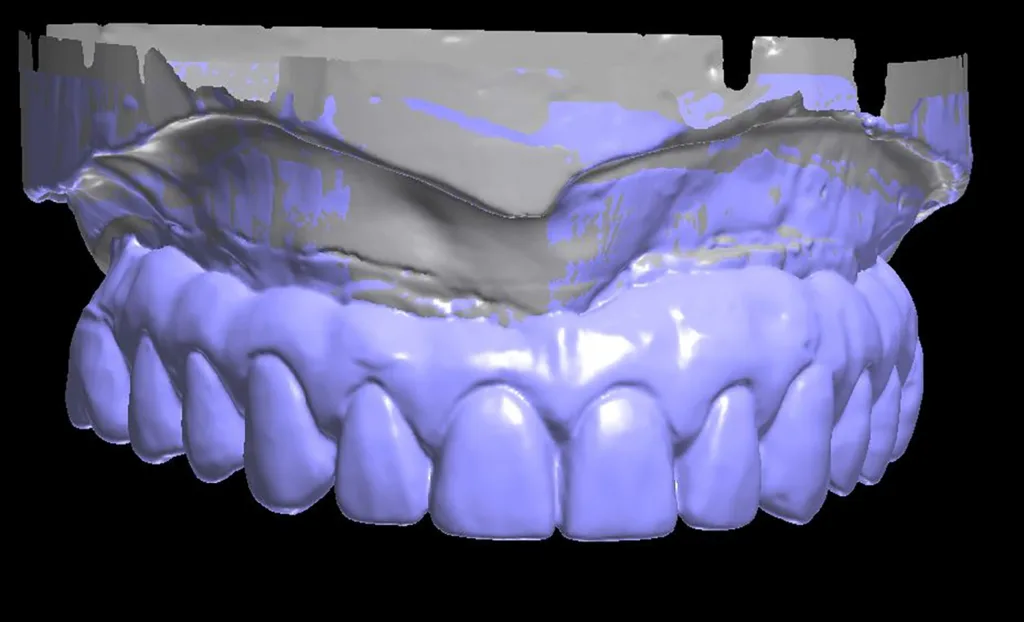

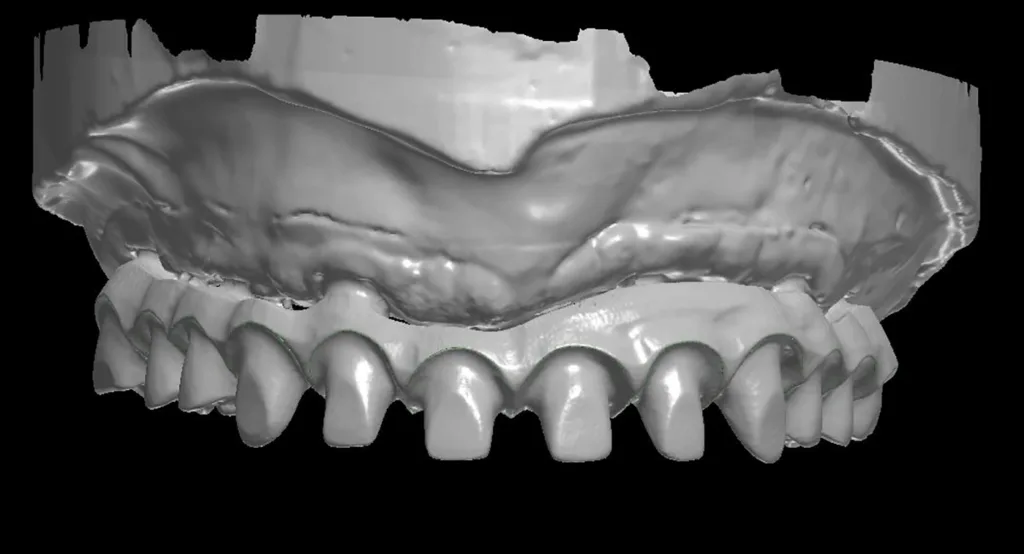

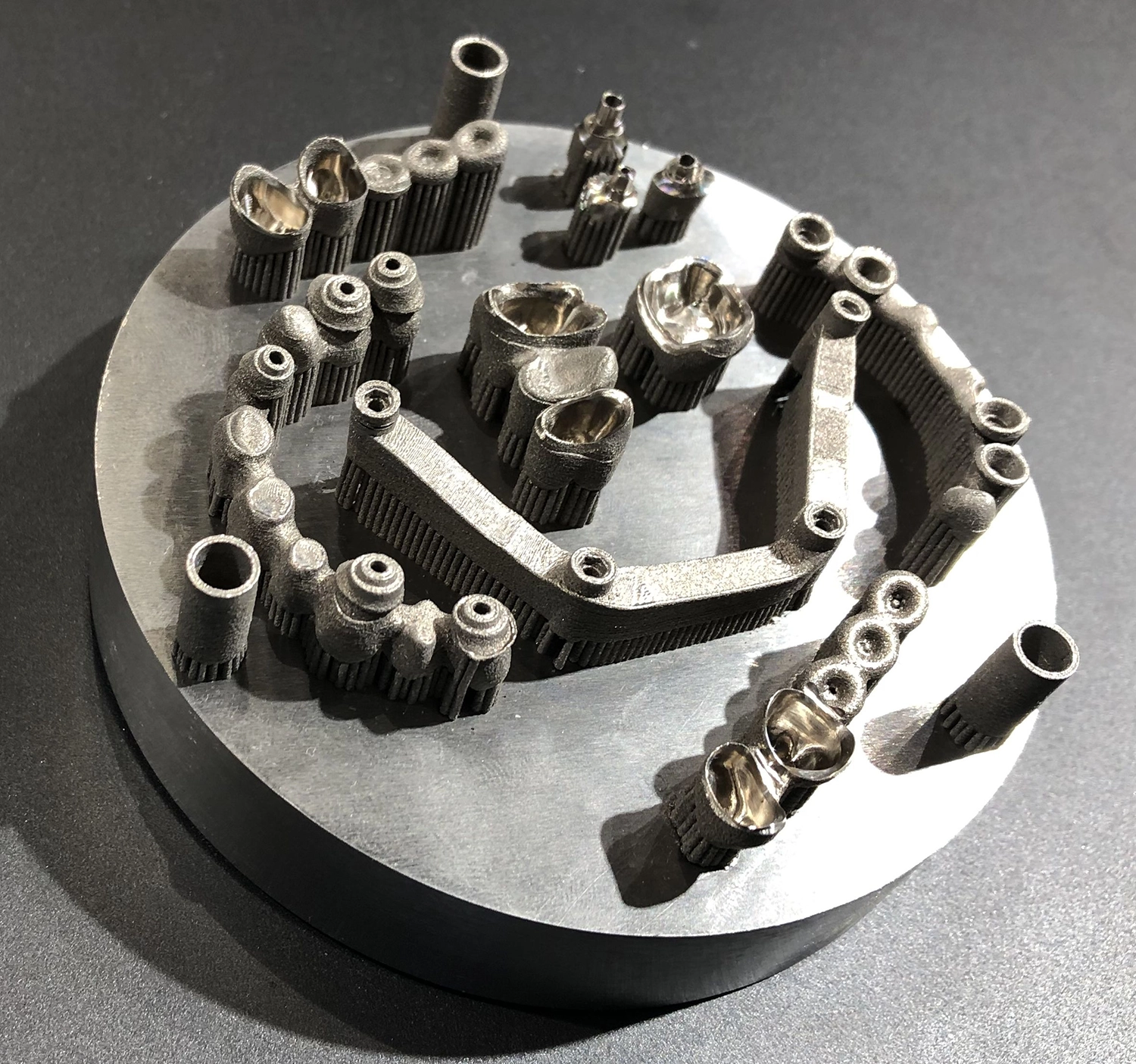

Bei der Einprobe hatte der Patient genügend Zeit, um sich die Aufstellung in Ruhe anzusehen und sie beurteilen zu können. Alle gewünschten Änderungen wurden besprochen und dokumentiert (Abb. 3). Bereits nach der Einprobe wurde mit der Gerüstherstellung bei Atlantis (Dentply Sirona) begonnen. Auf Grundlage der Wachsaufstellung erfolgte das entsprechende Cut-back am Gerüst für die Kronen und den Gingiva-Anteil. Hier waren abgewinkelte Schraubenkanäle notwendig, um die Zugänge optimal in das Gerüst integrieren zu können. Die Gerüstpassung war spannungsfrei, die Oberfläche matt bis auf die hochglänzenden Implantat-Verbindungen (Abb. 4a–c).

Zur Sicherheit wurde nochmals eine Einprobe mit Gerüst und Wax-up vorgenommen. Die Umsetzung der Aufstellung auf das Gerüst erfolgte mit einer Silikonform und dem Wachsinjektor, wobei die Änderungswünsche des Patienten Berücksichtigung fanden (Abb. 5a–c).

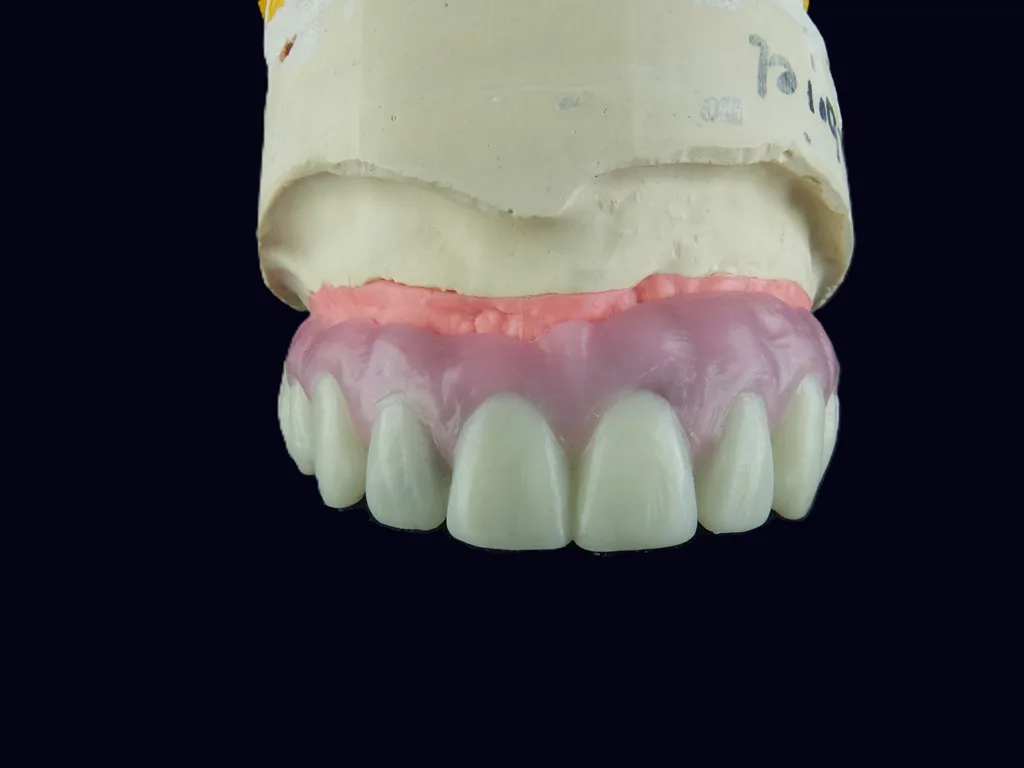

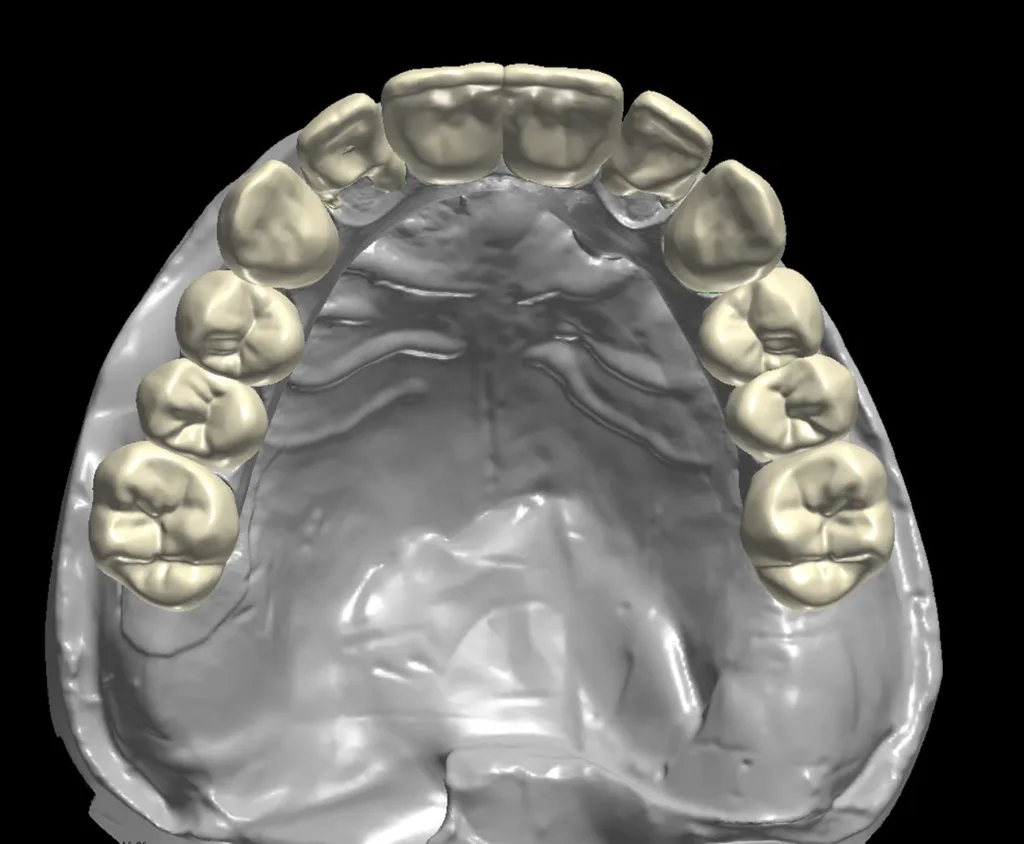

Den Vorschlag, die vorhandene Aufstellung als Provisorium in Kunststoff umzusetzen und zu nutzen, lehnte der Patient aus Kostengründen ab. So diente diese Aufstellung nur als Mock-up ohne weitere Verwendung. Bei der zweiten Einprobe war der Patient mit dem Ergebnis sehr zufrieden (Abb. 6). Nun konnte mit der Fertigstellung begonnen werden. Für die Herstellung der Verblendschalen (Emax CAD/Ivoclar) wurde das Gerüst zuerst mit und anschließend ohne Wax-up eingescannt (3Shape) (Abb. 7a–d).

Anschließend konnte das Design dem Wax-up entsprechend angepasst werden. Die so entstandenen Schalen hatten eine gleichmäßige Stärke und passten sowohl zum Gerüst als auch zur Situation. Abschließend erfolgte die Konstruktion eines Positionierungsschlüssels (Abb. 8a–c).

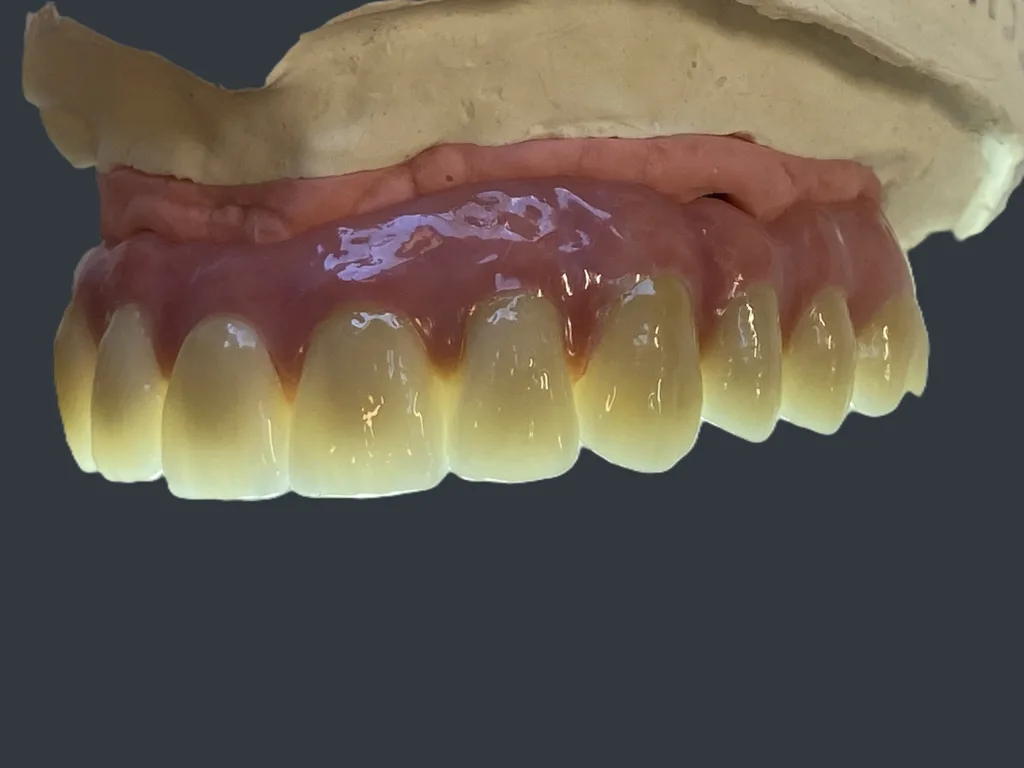

Dank der digitalen Planung funktionierte die Umsetzung schnell und zuverlässig. Bereits beim Kristallisationsbrand wurde ein Farbbrand integriert, was den Aufwand bei der Anfertigung reduzierte. Ein großer Vorteil der verklebten Keramikschalen ist, dass sie später verhältnismäßig einfach repariert werden können. Bei Rissen oder Brüchen können die Schalen einzeln ausgetauscht werden, ohne die komplette Konstruktion erneuern oder abnehmen zu müssen (Abb. 9a–c).

Die fertigen Schalen wurden mit einem dualhärtenden Kompositkleber (Bredent) auf dem vorher konditionierten Gerüst verklebt. Danach konnte das restliche Gerüst mit rosafarbenem Opaker versehen werden (Abb. 10a und b).

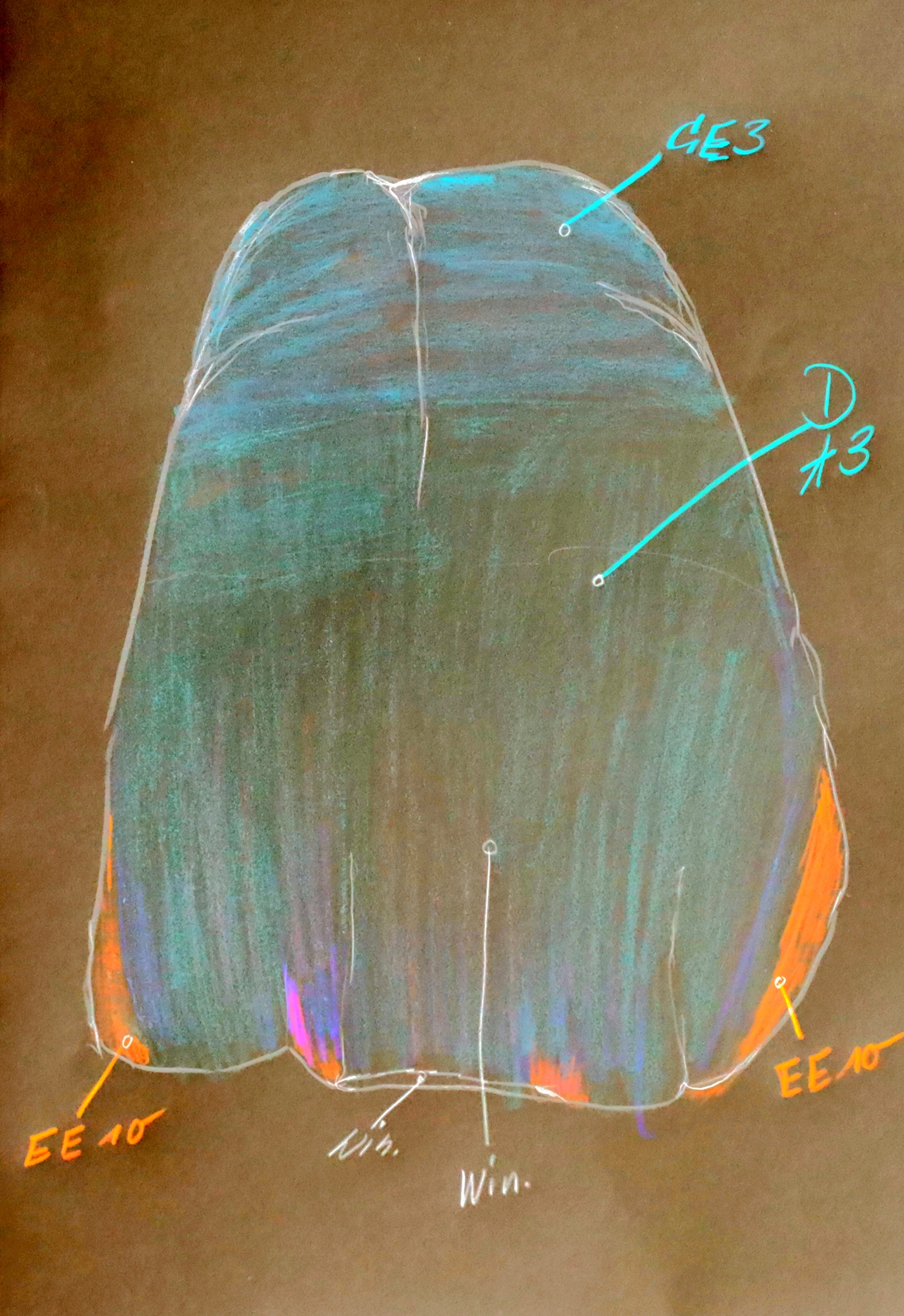

Da die Rekonstruktion der Gingiva oftmals eine größere Herausforderung als die der Zahnfarbe darstellt, kam ein individueller Farbring zum Einsatz (Abb. 11). Mit dem Komposit konnte das Zahnfleisch gut nachgeahmt werden, sodass es sehr natürlich wirkte (Abb. 12a und b). Die Brücke wurde so gestaltet, dass der Gingiva-Anteil bei Bedarf ohne großen Aufwand unterfüttert und angepasst werden kann (Abb. 13a und b).

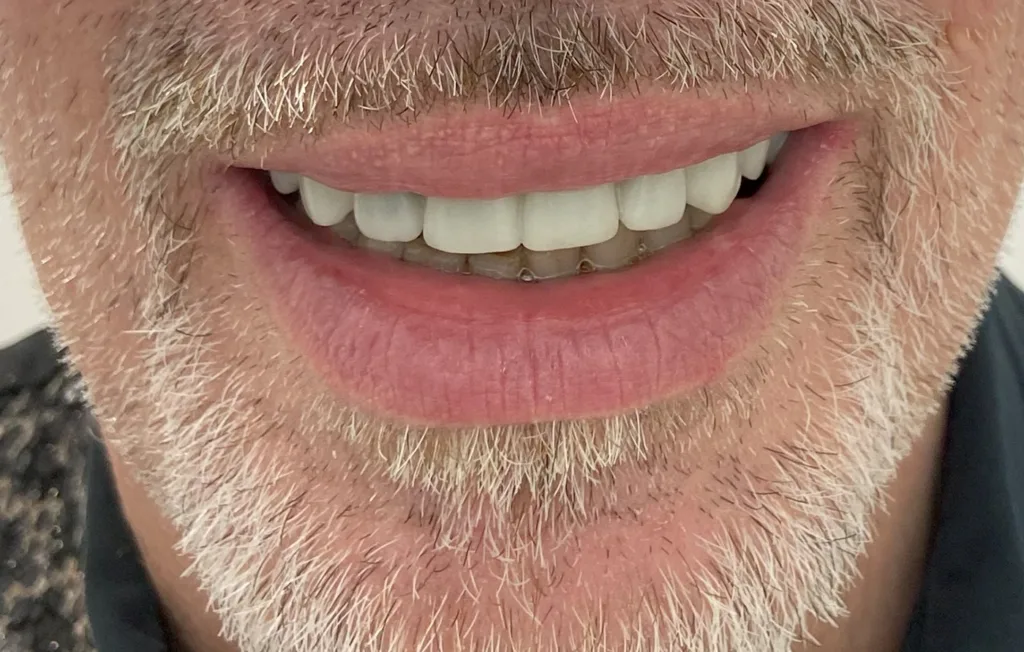

In diesem Fall bot Lithiumdisilikat im Vergleich zu Zirkon eine schönere Ästhetik und wies eine naturidentischere Abrasion auf. Außerdem ist das Material ätzbar, um einen optimalen Haftverbund zum Komposit herstellen zu können (Abb. 14). Lediglich die Reinigungsmöglichkeiten für den Patienten waren aufgrund der Implantatstellung und der fehlenden Gingiva nicht optimal. Der Patient war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Zahnform und -stellung der Brücke entsprachen nun nicht nur seinen Anforderungen, sondern auch seinem Typ – ohne dabei künstlich zu wirken (Abb. 15).

Fazit

Die Kombination aus Keramikschalen und Komposit stellt eine gute Möglichkeit dar, wenn langfristig Veränderungen der Gingiva zu erwarten sind. Da der Patient nicht raucht und eine gute Mundhygiene betreibt, sollte die etwas höhere Plaqueanfälligkeit bei Komposit kein Risiko darstellen. Eine Alternative zu diesem Verfahren wäre ein Gerüst aus Zirkon gewesen. Allerdings wäre es hier notwendig geworden, mit zusätzlichen Klebebasen zu arbeiten. Aus Kostengründen und durch die Verwendung von angulierten Schrauben war ein EMF-Gerüst, das direkt auf Implantatniveau verschraubt wurde, die bessere Wahl.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.