|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Im Rahmen der FOCUS-Gesundheit-Erhebung für die Ärzteliste 2025 wurden mehr als 6.700 Mediziner – darunter auch Zahnmediziner sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen – zu Themen rund um die Zukunft ihrer Fachbereiche im Gesundheitswesen befragt. Diese Ergebnisse* wurden in München am 22. Mai 2025 Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheits- und Medizinbranche vorgestellt und u.a. mit Prof. Dr. Jochen Maas (Vize-Präsident des House of Pharma & Healthcare; ehem. Geschäftsführer Forschung & Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) und Prof. Dr. Markus Lerch (Ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des LMU Klinikums München) diskutiert.

Digitale Kompetenz und Praxisdigitalisierung (noch) weit abgeschlagen

Nur 6 % der Befragten werteten digitale Kompetenz als die wichtigste Kompetenz für künftige ZahnÄrzte in ihrem Fachbereich, dagegen gaben 61% der befragten ZahnÄrzte die Patienten-Kommunikation als wichtigste Kompetenz künftiger ZahnMediziner an, gefolgt von interdisziplinärer Zusammenarbeit (16%), dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Methodik (15%) und Verständnis für Forschung (1%).

Oßwald-Dame

Oßwald-DameUnd wie sieht es mit der Digitalisierung in der Praxis aus? Dass in den Praxen im beruflichen Alltag bei 71% der Befragten noch ein Faxgerät benötigt wird, zeigt die digitale Kluft, die es im Gesundheitswesen zu überwinden gilt, denn eigentlich sollte ja bereits die Telematikinfrastruktur (TI) flächendeckend das Faxgerät ersetzen. Nur digitale Akten führen erst 37,8% der Befragten – Zahnärzte haben dabei am wenigsten häufig noch eine Papierakte, die meisten physischen Patientenakten befinden sich bei den Gynäkologen.

Die größten Hürden der Digitalisierung im beruflichen Umfeld sehen 42% der Befragten in Datenschutz und -sicherheit, 34% in der technischen Implementierung, 10% in der Unklarkeit der Verantwortung bei Fehlern und 8% in der Dehumanisierung der Patientenversorgung.

KI-Nutzen insbesondere in der Diagnostik

Oßwald-Dame

Oßwald-DameDie Erwartungen an KI sind bei den ZahnÄrzten groß. KI kann helfen, Routinen zu hinterfragen. Dass sie nicht frei von Schwächen ist, ist bekannt. Demnach ist sie hilfreich, wo sie blinde Flecken ergänzt, aber nicht ersetzt. Bezüglich der Rolle von KI für die Zukunft sind neun von zehn der Befragten (89%) der Meinung, dass KI die Diagnostik erheblich verbessern kann. Auf eine effizientere Gestaltung von Verwaltungsaufgaben im zahn-medizinischen Alltag trifft das für 85% der Befragten zu und dass KI die Behandlung der Patienten erheblich verbessern kann, meinen zwei Drittel der Befragten (74%).

Moderne Medizin setzt auf Shared Decision Making

94 Prozent der ZahnMediziner stimmten voll oder eher zu, dass sich die Behandlungszufriedenheit erhöht, wenn der Patient sich aktiv mit einbringt, ebenso die Therapieadhärenz – was bedeutet, dass Patienten die Therapie gewissenhafter ausführen. Und auch zu einer verbesserten gemeinsamen Entscheidungsfindung trägt der aktive Patient bei. Das gaben 92 Prozent der Befragten an. Dahinter versteckt sich Shared Decision Making, auf das die moderne Medizin bereits jetzt setzt, und wie sich die gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient über die passende Behandlung heutzutage nennt. Studien zufolge, so FOCUS Gesundheit, würden Patienten, die die Entscheidung mittragen, realistischere Erwartungen haben, besser mit Nebenwirkungen zurechtkommen und seltener Komplikationen entwickeln [1].

Bedeutung neuer Therapieansätze

90 Prozent der befragten ZahnÄrztinnen und ZahnÄrzte halten personalisierte Medizin für besonders zukunftsträchtig in der Patientenversorgung, gefolgt von der Immuntherapie mit 72% Zustimmung. Auch den genetischen Prädispositionsuntersuchungen (62%), der regenerativen Medizin (59%), Gentherapie (58%) und Robotik (54%) wird großes Potenzial zugeschrieben.

Betrachten wir unseren Bereich, zeigen eigener Recherche zufolge verschiedene und zunehmende Forschungstätigkeiten die Bemühungen um neue Lösungen in der regenerativen Zahnmedizin. Ein Beispiel von vielen ist ein von der FDA zugelassenes regeneratives Medizinprodukt aus allogen kultivierten Keratinozyten und Fibroblasten in Rinderkollagen, das für die topische Behandlung von mukogingivalen Erkrankungen bei Erwachsenen durch Anwendung auf chirurgisch geschaffenem vaskulären Wundbett indiziert ist [2]. Oder auch das Cell Homing in der regenerativen endodontischen Therapie, bei dem Forscher schon vor längerem an In-vivo-Tierstudien zeigten, dass die Rekrutierung endogener Stammzellen Reparatur und Regeneration der Pulpa unterstützen kann [3]. McGuire et al. beschreiben die Kultivierung lebender menschlicher Zellen zu Gerüstmatrizen und deren Anwendung als Alternative zu autologen Weichgewebstransplantaten bei der Augmentation keratinisierten Gewebes und bei Wurzeldeckungsverfahren [4].

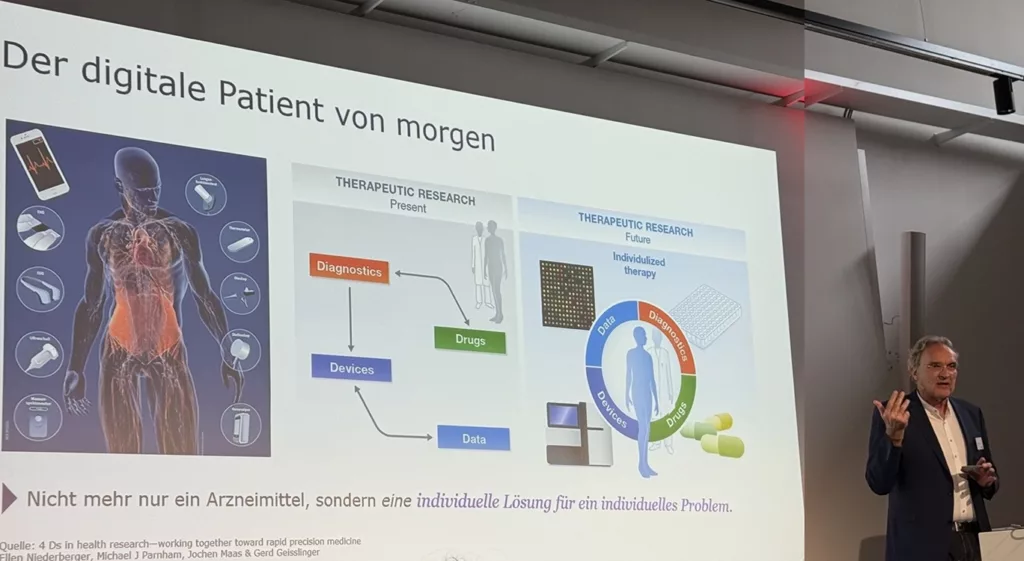

Individualität im Gesundheitswesen großgeschrieben

Das menschliche Wissen verdoppelt sich aktuell alle 70 Tage, das geht auch an der Medizin nicht vorbei – davon ist Prof. Maas überzeugt und sagt: „Der Patient von morgen erwartet eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem“. Dahinter verberge sich auch ein Medikament für einen Patienten – sozusagen als medikamentöser Maßanzug. Seit der öffentlichen Kommunikation Angela Jolies über ihre prophylaktische Mastektomie beschäftigten sich auch Patienten mit individueller Medizin. Das müsste nicht unbedingt etwas mit Gendiagnostik zu tun haben, wie die Zahnmedizin als älteste individuelle Medizin zeige, die bspw. eine Brückenversorgung individuell für den Patienten herstellt.

Oßwald-Dame

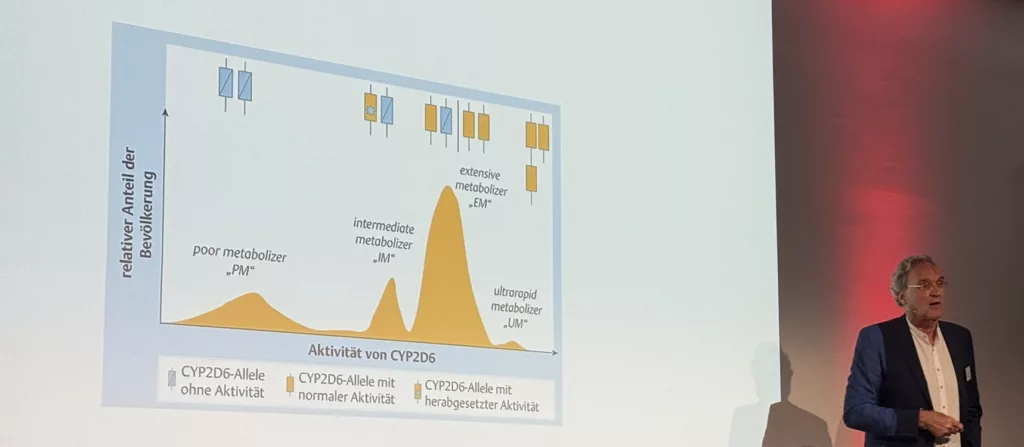

Oßwald-DameIndividuell ist z.B. auch die Verstoffwechselung bestimmter Medikamente im menschlichen Organismus. Ein Metabolisierer-Test in den USA bestimmt routinemäßig den Metabolisiererstatus eines Menschen. Da sich die genetische Ausstattung des Patienten in Bezug auf die Enzyme, die für den Medikamentenabbau verantwortlich sind, zeitlebens nicht ändert, erhält man damit die lebenslange Einordnung in einen der fünf Metabolisierer-Typen und der Behandler die Möglichkeit, die richtige Dosierung eines Medikamentes zu verordnen, das Risiko von Nebenwirkungen zu senken und mangelnde Wirksamkeit zu vermeiden. Nach Recherche der Autorin sind entsprechende pharmakologische Tests auch in Deutschland erhältlich, eine Herausforderung ist es, Ergebnisse des pharmakogenetischen Befunds in eine konkrete Dosierung oder eine abgestimmte Medikation zu übersetzen, wie Experten meinen [5].

Ein anderes Beispiel gibt Prof. Lerch: Diabetiker werden heute alle gleich behandelt, unabhängig davon, ob es sich um einen veganen, alten oder z.B. japanischen (etc.) Erkrankten handelt. Ihre Diabetes-Therapie sollte individualisiert werden und damit jeder ein anderes Medikament erhalten.

Mein Beispiel aus der Zahnmedizin: Im Bereich parodontaler Erkrankungen etwa wird zunehmend diskutiert [6], dass die parodontale Pathogenese wahrscheinlich das Ergebnis einer personalisierten Pathologie ist, was z.B. Auswirkungen auf die Wahl des individuellen „richtigen“ Probiotikums als unterstützende Maßnahme bei der Parodontitis-Behandlung mit Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung hätte [7].

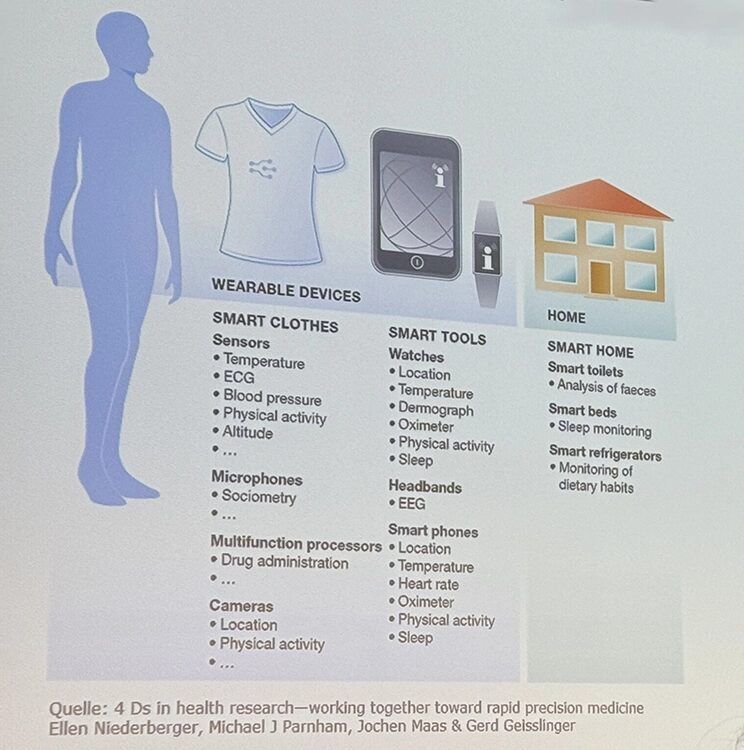

Smart Home Lösungen sind für Prof. Maas ein Beispiel des Megatrends Digitalisierung in der Medizin. In den USA werden bspw. smarte Toiletten angeboten, die die Ausscheidungen analysieren (z.B. Blut im Urin/Stuhl) und die Daten automatisch an eine App übermitteln. Ein Start-up untersuche Mineralstoffe in den Ausscheidungen; dessen Innovationstätigkeit gehe so weit, dass er bis im Jahr 2030 den Drucker erwarte, der dem Menschen seine Tablette mit den fehlenden Mineralstoffen in der Küche gedruckt habe, bis dieser von der Toilette komme. Kühlschränke, die sich abschließen, wenn die für den Tag eingestellte, zu entnehmende Kalorienzahl erreicht ist, sind schon heute erhältlich.

KI und Digitalisierung schaffen Transparenz

„Wir verlieren Menschen durch Digitalisierung“, davon ist Prof. Lerch überzeugt und hofft deshalb, dass in 20 Jahren Wearables mit der KI des Arztes verbunden sind. Digitalisierung bedeute aber auch mehr Patientensicherheit, ein attraktiveres Arbeitsumfeld im Krankenhaus und ein Instrument gegen Fachkräftemangel (in seinem Tätigkeitsbereich sind deshalb von 2000 Betten 200 nicht belegt). Digitalisierung schaffe überdies Transparenz z.B. bei den Chirurgieberichten. Auch in der Zahnmedizin können KI und Technologie dazu beitragen, mehr Transparenz in der Zahnmedizin und zahnärztlichen Gemeinschaft zu schaffen, das habe ich z.B. bei Dr. Miguel Stanley gelesen [8].

Gehandicapt durch Datenschutz

Auch moderne Gentherapie ist individualisierte Medizin und eine große Chance, so Prof. Maas, „Gene ausschalten und ersetzen, das geht“. Deutschland sei führend in der Grundlagenforschung zur Gentherapie, die klinischen Studien dazu würden aber zu 94% in den USA und China durchgeführt, seiner Meinung nach „ein Armutszeugnis für Deutschland“. Deutschland sei gehandicapt durch Datenschutz.

Mithilfe der CAR-T-Zelltherapie, die erfolgreich bei Blutkrebs im Medien-bekannten Fall Emily eingesetzt wurde, werden körpereigene T-Zellen gentechnisch verändert, damit diese dann die Krebszellen abtöten. Bei veranschlagten 480.000 $ Kosten der Behandlung und z.B. Kosten von 50.000-60.000 € für eine personalisierte Mammakarzinomtherapie müsste gefragt werden, ob man das als Gesellschaft wolle. Auf den Prüfstand gehöre ebenso die Frage nach der Gesundheitskompetenz – weiß die Bevölkerung mit Genprofilen umzugehen? Zumindest der älteren Generation spricht er diese ab.

Und mein Blick auf die Zahnmedizin? Z.B. hat China im Jahr 2003 mit Gendicine ein Medikament zur Behandlung von Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich auf der Basis eines gentechnologisch veränderten Adenovirus auf den Markt gebracht, das die Funktion des Tumorsuppressor-Proteins p53 (Tp53) wiederherstellt und durch minimalinvasive intratumorale Injektion sowie durch intrakavitäre oder intravaskuläre Infusion verabreicht werden kann.

Entsprechenden Datenbanken zufolge werden nämlich in etwa 60% dieser Karzinomfälle Mutationen von Tp53 festgestellt. Auch wenn die Autoren in ihrer Arbeit zu 20 Jahren Erfahrung mit diesem Gentherapeutikum [9] weitere systematischere Studien für erforderlich halten, „um die therapeutischen Wirkungen besser zu verstehen und die klinische Anwendung zu optimieren“, würden insbesondere die klinischen Studien darauf hindeuten, „dass die Kombination von Gendicine mit Chemotherapie und/oder Strahlentherapie eine stärkere Wirksamkeit bei der Verlangsamung von Tumorwachstum und -progression erzielen kann als Gentherapie/Chemotherapie allein“.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.