Altern und zahnärztliche Betreuung

Der demografische Wandel und die Fortschritte in der präventiven zahnmedizinischen Versorgung führen dazu, dass Patienten/-innen auch in der zahnärztlichen Praxis immer älter werden und dabei selbst noch im hohen Alter viele eigene Zähne haben. Doch die steigende Alterung führt zu Herausforderungen in Bezug auf die Mundgesundheit und die Gewährleistung der zahnmedizinischen Grundversorgung (Abb. 1). Mit zunehmender Multimorbidität und damit einhergehenden manuellen und kognitiven Einschränkungen nimmt die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der eigenen Mundhygiene ab.

Gerade bei älteren Senioren/-innen (75- bis 100-Jährige) erfolgt der Besuch beim Zahnarzt bzw. der Zahnärztin oftmals nur beschwerdeorientiert, und kontrollorientierte zahnärztliche Dienste werden im Alter seltener in Anspruch genommen. Diese Diskrepanz fällt vor allem bei Menschen mit Pflegebedarf auf, und es zeigt sich ein noch stärkeres Absinken der kontrollorientierten Inanspruchnahme [11].

Pflegebedarf in Deutschland

Die demografische Entwicklung zeigt sich auch in der Zunahme der pflegebedürftigen Menschen, deren Zahl seit Jahren wächst: 2021 waren es 4,9 Millionen Menschen, von denen 84% zu Hause und überwiegend durch Angehörige versorgt wurden. Die zukünftige Entwicklung lässt einen Anstieg auf 5,6 Millionen Ende 2035 und auf 6,8 Millionen Ende 2055 prognostizieren [13]. Der Begriff Pflegebedarf wird in Deutschland im 11. Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XI) durch den Paragrafen 14 definiert.

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb auf Hilfe durch andere angewiesen sind, und dies für mindestens 6 Monate bestehen wird. Der Paragraf 15 (SGB XI) definiert das Begutachtungsinstrument zur Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit: Personen erhalten nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten einen Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad) zwischen 1 und 5. Die Leistungen der Pflegeversicherung hängen wiederum vom jeweiligen Pflegegrad ab.

Mundhygiene und Parodontitis im Alter

![Abb. 2: Mundhygienefähigkeit von 70- bis 100-jährigen Senioren/-innen [11].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb_2_Mundhygienefaehigkeit_von_Senioren.webp.webp) Alicia M. Blasi

Alicia M. Blasi

Im Vergleich dazu weisen 63% der Menschen desselben Alters ohne Pflegebedarf eine normale Mundhygienefähigkeit auf [11]. Bei Patienten/-innen mit Pflegebedarf zeigten 64% der untersuchten Stellen Blutung auf Sondierung (Bleeding on Probing, BOP). Bedingt durch die in der DMS V beschriebene Morbiditätskompression kommt es zu einer Verlagerung der parodontalen Erkrankungen in das höhere Lebensalter.

Unter den jungen Erwachsenen (35- bis 44-Jährige) hat sich die Zahl der parodontal erkrankten im Vergleich zur DMS IV nahezu halbiert. Auch unter jüngeren Senioren/-innen (65- bis 74-Jährige) ist dieser Trend zu beobachten. Allerdings kann unter den älteren Senioren/-innen (75- bis 100-Jährige) bei 9 von 10 Menschen eine moderate beziehungsweise schwere Form von Parodontitis festgestellt werden [9].

Die parodontale Situation bei Menschen mit Pflegebedarf unterscheidet sich kaum von der Situation der Menschen ohne Pflegebedarf in dieser Altersgruppe (Tab. 1). Diese Tatsache muss allerdings vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass im Vergleich ältere Senioren/-innen (75- bis 100-Jährige) mit Pflegebedarf weniger eigene Zähne haben als Nichtpflegebedürftige desselben Alters. So sind 27% der Menschen ohne Pflegebedarf, aber 54% der pflegebedürftigen Menschen völlig zahnlos.

| Parodontitisprävalenz | 75- bis 100-jährige Menschen | 75- bis 100-jährige Menschen | 75- bis 100-jährige Menschen | 65- bis 74-Jährige |

|---|---|---|---|---|

| ohne Pflegebedarf | mit Pflegebedarf | gesamt | gesamt | |

| Keine/milde Parodontitis | 8,5% | 18,3% | 10,0% | 35,3% |

| Moderate Parodontitis | 47,7% | 34,1% | 45,7% | 44,8% |

| Schwere Parodontitis | 43,6% | 47,6% | 44,3% | 19,8% |

Tab. 1: Parodontitisprävalenz bei Senioren/-innen (75- bis 100-Jährige) mit und ohne Pflegebedarf und im Vergleich zu jüngeren Senioren/-innen (65- bis 74-Jährige) [9].

Reduzierte Zahnzahl und nicht (adäquat) versorgte Lücken reduzieren die Kaufunktion erheblich. Daneben hat auch die parodontale Erkrankungslast einen Einfluss auf die Kaufunktion und so führen strukturelle Veränderungen durch Parodontitis mit klinischem Attachmentverlust zu einer Reduktion der sensorischen Funktion des Parodonts und zur Zunahme von Zahnlockerung [1,10]. Hinzu kommt in einer vulnerablen Patientenpopulation mit weiteren geriatrischen Gesundheitsproblemen wie Dehydration und Multimedikation die Mundtrockenheit [12].

Dies wiederum führt zu Schwierigkeiten bei der Zerkleinerung und beim Schlucken kauintensiver, proteinreicher Kost (z.B. Fleisch), sodass diese seltener, bis gar nicht mehr zugeführt wird. Das kann im schlimmsten Fall zu einer Abwärtsspirale des Alterns mit Gewichtsverlust, Malnutrition und Muskelkraftabnahme sowie erhöhter Gebrechlichkeit (Frailty) führen und das Sturzrisiko erhöhen [2,8].

Nicht nur, aber gerade deswegen ist es bei dieser vulnerablen Gruppe mindestens genauso wichtig, die Restbezahnung suffizient aufrecht zu erhalten. Dazu zählt neben der Kariesprävention durch Fluoridanwendung auch die Therapie von Parodontalerkrankungen.

Parodontitistherapie nach § 22a

In einer patientenzentrierten Versorgung sollte es darum gehen, Patienten/-innen nach ihren individuellen zahnmedizinischen Bedürfnissen und vor allem im Kontext ihrer kognitiven und motorischen Kompetenzen zu betreuen. Seit Juli 2021 haben Versicherte, die einem Pflegegrad (nach § 15 SGB XI) zugeordnet sind oder Leistungen der Eingliederungshilfe (nach § 99 SGB IX) bekommen und bei denen die systematische Behandlung nach der regulären PAR-Richtline [6] nicht (in vollem Umfang) durchgeführt werden kann, den Anspruch auf eine modifizierte und damit an die Bedürfnisse dieser vulnerablen Gruppe angepasste Behandlungstrecke zur Therapie von Parodontalerkrankungen [7].

Der Paragraf 22a SGB V stellt hierfür die rechtliche Grundlage dar und regelt die zahnärztlichen Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung. Dabei obliegt es dem Vertragszahnarzt/der Vertragszahnärztin zu entscheiden, ob eine parodontale Befundung und Behandlung vollumfänglich möglich ist oder nicht und die „verkürzte PAR-Strecke“ durchgeführt wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Patient/eine Patientin mit Pflegegrad oder Eingliederungshilfe nicht zwingend nach der PAR-Richtline nach § 22a therapiert werden muss, sondern auch nach regulärer PAR-Richtlinie zur systematischen Behandlung von Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen therapiert werden kann.

Wird bei Patienten/-innen mit Pflegegrad oder Eingliederungshilfe parodontaler Behandlungsbedarf (z.B. durch die Erhebung des Parodontalen Sceening-Index, PSI) festgestellt, kann daraufhin für Personen nach Satz 1 der Behandlungsrichtline von Versicherten nach § 22a SGB V (Tab. 2) die Entscheidung für die bedarfsgerecht modifizierte vertragszahnärztliche Behandlung getroffen werden [7]. Es erfolgt die Erhebung von Anamnese, Befund und Diagnose (Abb. 3). Mindestumfang – wenn es die patientenindividuelle Situation nicht vollumfänglich zulässt – bei der Befundung ist die Erhebung von Sondierungstiefen an 2 Stellen pro Zahn (mesioapproximal und distoapproximal) (Abb. 4).![Abb. 3: Überblick über die Leistungen der Behandlung von Parodontitis bei

Versicherten nach § 22a SGB V außerhalb der systematischen Behandlung von

Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen [7] (mod. n. [4]).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb_3_Leistungen_Behandlung_von_Parodontitis_und_Paroerkrankungen.webp.webp) Alicia M. Blasi

Alicia M. Blasi Dirk Bleiel

Dirk Bleiel

| Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX erhalten |

|---|

| • und bei denen die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Mundhygiene nicht oder nur eingeschränkt gegeben ist |

| • oder die einer Behandlung in Allgemeinnarkose bedürfen |

| • oder bei denen die Kooperationsfähigkeit nicht oder nur eingeschränkt gegeben ist |

Tab. 2: Regelungen zur Behandlung gemäß der PAR-Richtlinie mit einem bedarfsgerecht modifizierten Umfang zur Behandlung einer Parodontitis; Versicherte nach Satz 1 der Behandlungsrichtline von Versicherten nach § 22a SGB V [7].

Die Behandlungsbedürftigkeit (Sondierungstiefen von ≥ 4 mm) muss vertragszahnärztlich lediglich bei der Krankenkasse anhand des Vordrucks 5e (Anlage 14a Bundesmantelvertrag-Zahnärzte [BMV-Z]) angezeigt und nicht genehmigt werden. An behandlungsbedürftigen Stellen erfolgt die antiinfektiöse Therapie (AIT). Auch hier unterscheidet sich die verkürzte Strecke von der Regulären, da bei Versicherten, die einer Behandlung in Allgemeinnarkose bedürfen, vertragszahnärztlich entschieden werden kann, ob an Stellen mit Sondierungstiefen ≥ 6 mm ein offenes Verfahren (chirurgische Parodontitistherapie, CPT) anstelle der AIT durchgeführt werden soll. Die AIT kann bei besonders schwerer Parodontitis mit raschem Attachmentverlust unter systemischer Antibiotikagabe erfolgen.

Von der regulären PAR-Strecke abweichend erfolgt in der verkürzten PAR-Strecke keine Befundevaluation (BEVa) mit Therapieentscheidung über ein chirurgisches Vorgehen nach AIT und somit auch keine Befundevaluation nach CPT (BEVb). Stattdessen treten Versicherte in der verkürzten PAR-Strecke nach 3 bis 6 Monaten in die Phase der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) ein. Im Unterschied zur UPT in der regulären PAR-Strecke hängt die UPT-Frequenz in der verkürzten Strecke nicht von dem bei der Diagnose festgestellten Grad der Parodontitis ab.

Versicherte in der verkürzten Strecke erhalten für die Dauer von 2 Jahren 1-mal je Kalenderhalbjahr mit einem Mindestabstand von 5 Monaten die UPT (entspricht dem Grad B der regulären PAR-Strecke). Jeder UPT-Termin enthält die Leistungen UPTc (Messung der Sondierungstiefen und Sondierungsblutung an mindestens 2 Stellen pro Zahn), UPTd (vollständige supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anheftendem Biofilm und Belägen) und die UPTe/f (subgingivale Instrumentierung an betroffenen Zähnen ≥ 4 mm mit BOP und an Stellen ≥ 5 mm Sondierungstiefe). Das wiederum bedeutet, dass die Leistungen UPTa (Mundhygienekontrolle), UPTb (erneute Mundhygieneunterweisung) und UPTg („großer“ PA-Befund) nicht in der verkürzten PAR-Strecke vorgesehen sind.

Mundgesundheitsstatus und Mundgesundheitsplan

Die Biofilmkontrolle stellt einen entscheidenden Risikofaktor in der Parodontitisentstehung dar [3]. Es stellt sich also bei Betrachtung des Behandlungskonzepts der Parodontitis nach § 22a SGB V die Frage, ob die Mundhygiene als Hauptrisikofaktor außer Acht gelassen wird.

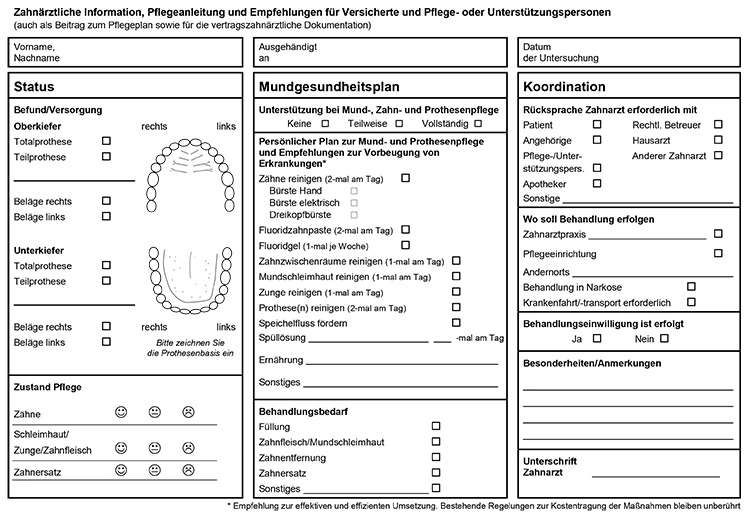

Versicherte mit einem Pflegegrad oder die Eingliederungshilfe erhalten, haben Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Ziel der Richtline nach § 22a SGB V [5] ist es, den Patienten/-innen eine regelmäßige und bedarfsgerechte vertragszahnärztliche Behandlung zu gewährleisten. Zum Erhalt der Mundgesundheit und zur Prävention von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zählen die Leistungen wie die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, die Erstellung eines individuellen Mundgesundheitsplans, die Mundgesundheitsaufklärung und die Entfernung harter Zahnbeläge (Tab. 3).

| Leistung | Voraussetzung | BEMA-Kürzel | Gebühren-Nr. |

|---|---|---|---|

| § 4 Erhebung des Mundgesundheitsstatus |

| PBa | 174a |

| § 5 Individueller Mundgesundheitsplan |

| PBa | 174a |

| § 6 Mundgesundheitsaufklärung |

| PBb | 174b |

| § 7 Entfernung harter Zahnbeläge |

| PBZst | 107a |

Tab. 3: Leistungen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen (Richtlinie nach § 22a SGB V) [5].

Alicia M. Blasi

Alicia M. Blasi

Bei möglichst sinvoller Anordnung der UPT-Termine der verkürzten PAR-Strecke gemeinsam mit den PBa-/PBb-/PBZst-Terminen der Richtlinie nach § 22a SGB V kann den Patient/-innen damit ein Recall-Intervall von 3 Monaten ermöglicht werden (Abb. 6). Die Leistungen sind dabei unabhängig davon, ob Patienten/-innen in die Zahnarztpraxis kommen oder ob Zahnärzte/-innen diese in einer Privatwohnung, gelegentlich oder regelmäßig/vereinbart in einer Einrichtung, oder aber in einer Pflegeeinrichtung im Rahmen eines Kooperationsvertrags besuchen (Abb. 7).![Abb. 6: Kombination von UPT-Leistungen gemäß der Behandlung von Parodontitis bei Versicherten nach

§ 22a SGB V außerhalb der systematischen Behandlung von Parodontitis und anderen Parodontalerkrankungen

[7] mit den Leistungen nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen

zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen (Richtlinie

nach § 22a SGB V) [5].](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Abb_6_Kombination_von_UPT-Leistungen.pdf.webp) Dirk Bleiel

Dirk Bleiel Dirk Bleiel

Dirk Bleiel

Parodontitistherapie in der aufsuchenden Betreuung

Mit der Novellierung [7] der Parodontitistherapie ist auch eine wichtige Versorgungslücke für Menschen mit Pflegebedarf oder eingeschränkter Alltagskompetenz angegangen worden. Vor dieser Gesetzesnovelle war eine systematische Parodontitistherapie allein schon aufgrund der notwendigen Termin- und Zeitabstände in der Praxis nicht umsetzbar.

Die zu erfüllenden Abstände zwischen Vorbehandlung, Taschenmessung, eigentlicher subgingivaler Instrumentierung und einzuhaltenden Normen, wie z.B. ein aktuelles Röntgenbild, waren mit dem Aufsuchen von Patienten/-innen völlig praxisfern und konnten regelmäßig nicht erbracht werden. Auch die Fähigkeit zur Umsetzung einer adäquaten Mundhygiene als Voraussetzung für eine Parodontitistherapie ist unrealistisch.

Hilfsweise wurde die Parodontitistherapie rudimentär mit Exzisionsleistungen aus dem BEMA berechnet oder dieser Patientengruppe privat in Rechnung stellt. Auch war eine Nachbehandlung und die unumstritten wichtige unterstützende parodontale Betreuung für gesetzliche Versicherte im BEMA-Katalog nicht darstellbar.

Durch die sogenannte verkürzte PAR-Strecke besteht nun für diese Klientel ein einfacher und gleichzeitig nachhaltiger Zugang zur Parodontitistherapie. Sie erfolgt dabei in 3 Sitzungen. Mindestvoraussetzung für die 1. Sitzung ist eine Zweipunktmessung. Diese Sitzung ist meist auch der Erstkontakt zu den Patienten/-innen und lässt sich gut mit dem Befund und dem individuellen Behandlungsplan kombinieren (BEMA 174a und 174b).

Dirk Bleiel

Dirk Bleiel

Hilfsweise ist eine Aufteilung der AIT in weitere Sitzungen oder ein quadrantenweises Vorgehen sinnvoll. Auch bleibt individuell zu entscheiden, ob ausschließlich mit Handinstrumenten vorgegangen werden sollte (Abb. 9a und b). Ebenso ist die Bandbreite der Nachbehandlung fallabhängig und benötigt oft die Einbindung der Pflegekräfte beim Versuch, die Mundpflege zu verbessern. Dirk Bleiel

Dirk Bleiel Dirk Bleiel

Dirk Bleiel

Mit der Nachbehandlung 1 Woche später ist die eigentliche PAR-Therapie abgeschossen, und es erfolgt der Übergang in die unterstützende Therapie. Die UPT in Kombination mit den weiteren Leistungen nach § 22a ermöglicht ein aufsuchendes Setting alle 3 Monate.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich gerade mit dieser Regelmäßigkeit die klinischen Befunde nachhaltig verbessern und über längere Zeit stabiler gehalten werden können. Dabei sind die Intensität und die Dauer dieser Sitzungen sehr individuell und abhängig von der Therapiefähigkeit und der Mundhygienefähigkeit der Patienten/-innen. Manchmal ist hier weniger besser als nichts; dabei ist eine Remotivation der Pflegekräfte oder der pflegenden Angehörigen meist immer zielführend.

Näheres zu den Autoren des Fachbeitrages: Dr. Dirk BleielBildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.