Eine evidenzbasierte restaurative Behandlung endodontisch versorgter Zähne verlangt heutzutage nach Ansätzen, die möglichst minimalinvasiv, kosten- und zeitsparend sowie ästhetisch ansprechend sind. Die Notwendigkeit der Versorgung fußt hierbei sowohl auf der biologischen als auch auf der mechanischen Notwendigkeit. Ziel einer postendodontischen Versorgung muss die möglichst hermetische Versiegelung des Kanalsystems sein. Wird dies erreicht, weisen die Zähne eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit auf [1,2]. Diskutiert wurde, ob durch die Entfernung der Pulpa der Zahn austrockne und verspröde, wodurch eine erhöhte Bruchgefährdung entstehen könnte. Nach heutigem Kenntnisstand werden die physikalischen Eigenschaften des Dentins aber nicht wesentlich beeinflusst. In Studien konnten ein vergleichbarer Feuchtigkeitsgehalt sowie ähnliche mechanische Eigenschaften für endodontisch behandelte Zähnen im Vergleich zu vitalen Zähnen aufgezeigt werden [3,4].

Die wesentlichen Veränderungen in den biomechanischen Eigenschaften eines wurzelbehandelten Zahnes resultieren hauptsächlich aus dem Verlust von Zahnsubstanz aufgrund verschiedener pathologischer Faktoren, wie Karies, Exkavation und/oder Fraktur, die von der endodontischen Behandlung mit Legen einer Zugangskavität und der Aufbereitung des Wurzelkanals bis hin zur restaurativen Präparation mit möglicher Stiftbohrung führen [5]. Bedeutend für die Stabilität des Zahnes erscheinen die Randleisten und die Querverstrebung des Zahnes durch das Pulpakammerdach zu sein [6,7]. Allein durch eine okklusale Trepanationsöffnung sinkt die Bruchfestigkeit eines Molaren bereits auf zwei Drittel des Ausgangwertes. Weist ein Zahn eine MOD-Kavität auf, sinkt die Steifigkeit des Zahnes um bis zu 63% des Ausgangswertes [8]. Der Substanzschonung bei der Exkavation, dem Legen einer Zugangskavität und der Präparation kommt ein hoher Stellenwert zu, da die Widerstandsfähigkeit des Zahnes umgekehrt proportional zum Umfang des Hartsubstanzverlustes ist.

Zusätzlich kann es durch die Entfernung des Pulpagewebes zu einer Herabsetzung des propriozeptiven Schutzmechanismus kommen. Dabei wird von einer 2,5-fach erhöhten Belastung des wurzelbehandelten Zahnes im Vergleich zu einem vitalen Zahn ausgegangen, bevor eine propriozeptive Reaktion einsetzt. Ob dies jedoch auch zu einer erhöhten Bruchgefahr führt, ist noch nicht abschließend geklärt [9].

Wurzelbehandelte Seiten- und Frontzähne haben einen unterschiedlichen Anspruch auf Versorgung, welche sich aus ihrer Belastung im stomatognathen System ergibt. In einem Klasse-I-verzahnten Gebiss mit regelrechter lateraler Eckzahn- sowie Frontzahnführung der mittleren Schneidezähne werden Molaren und Prämolaren überwiegend axial belastet, während Frontzähne horizontalen Scherkräften ausgesetzt sind. Durch eine Kombination von Abrasion, Attrition und Erosion kann es im Laufe des Lebens zur Aufhebung der wechselseitigen Schutzfunktion kommen. Durch die entstehende Gruppenführung im Seitenzahnbereich partizipieren die Prämolaren als Erstes an der Lateralbewegung und sind zusätzlichen Scherkräften ausgesetzt.

Eine endodontische Zugangskavität in einem Frontzahn mit dem Verlust einer Randleiste führt im Gegensatz zu einem solchen Verlust im Seitenzahn nicht zu einem stark erhöhten Frakturrisiko, und der Frontzahn kann in der Regel mittels Komposit restauriert werden [10,11]. Werden beide palatinalen Randleisten aufgelöst, reicht rd eine Rekonstruktion mit Komposit nicht aus [12].

Im Folgenden wird v.a. auf die Versorgung im Seitenzahnbereich eingegangen. Die Auswahl der Behandlung basiert auf mehreren Faktoren, weshalb keine klaren metrischen Präparationsrichtlinien hierfür existieren. Metrische Angaben werden im Folgenden zwar genannt, sollen jedoch nur als grobe Richtschnur dienen und immer in den klinischen Kontext eingeordnet werden. Der Behandler sollte defektorientiert denken: Oberstes Gebot ist, dass sich die Präparation zunächst an der Größe des vorhandenen Defektes orientiert. Wenn möglich, sollte stets adhäsiv restauriert werden, um gesunde Zahnhartsubstanz maximal zu schonen.

Defektorientierte Versorgung endodontisch behandelter Zähne

Zähne mit geringem Destruktionsgrad können mit Kompositfüllungen versorgt werden. Hierzu zählen Klasse-I- und Klasse-II-Defekte. Bei Klasse-II-Defekten sollte speziell bei Prämolaren die bestehende Substanz der Randleiste kritisch betrachtet werden: Eine Stärke von ca. 2mm sollte gegeben sein. Ebenfalls sollten klinische Faktoren wie Bruxismus/Knirschen sowie die Verteilung der Laterotrusionskontakte auf den entsprechenden Höckern in die Entscheidung einbezogen werden. Im Vergleich zu vitalen Zähnen zeigen avitale Seitenzähne eine erhöhte Frakturgefahr, wenn sie mit einer Kompositfüllung versorgt werden [13].

Alternativ zu direkten Restaurationen können indirekte Keramikrestaurationen als „Endoinlay“ gewählt werden. Präpariert wird bis kurz vor die Kanaleingänge, um die Adhäsionsfläche zu maximieren. Durch eine volladhäsive Befestigung und das hohe E-Modul der Keramik kann die Restzahnhartsubstanz mit der Keramik zu einem Monoblock fusioniert und hierdurch sowohl funktionell als auch hochästhetisch rehabilitiert werden. Empfehlenswert erscheinen Lithiumdisilikat-Rohlinge in der Transluzenzstufe HT (High Translucency) (Abb. 1).

Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

KeßlerBesteht ein erhöhter Verlust an Zahnhartsubstanz (≤2 Wände erhalten), wurde bisher zu einer Metall- oder Vollkeramikkrone geraten. Da durch die zirkuläre Präparation die noch bestehende Restzahnhartsubstanz größtenteils entfernt wird, ist die Behandlung meist mit dem Setzen eines Stiftes vergesellschaftet. Auch wenn weithin davon ausgegangen wird, dass der Zahn durch den Stift stabilisiert werde, trifft dies nicht zu, wie neuere Studien aufzeigen: Stifte schwächen den devitalen Zahn, gleich welcher Stift verwendet wird [14–17]. Gründe hierfür liegen z.B. in der Stiftbohrung und die hierdurch bedingte Entfernung von Wurzeldentin. Insbesondere gegossene Stift-Stumpf-Aufbauten aus dem Labor sind nachteilig, da zusätzlich koronale Zahnhartsubstanz entfernt werden muss, um eine Abformung/einen Intraoralscan zu ermöglichen und eine adäquate Passung zu gewährleisten. Rigide Stifte aus Metall oder Zirkonoxid leiten die Kräfte auf das Wurzeldentin weiter und können zu einer Fraktur der Wurzel führen. Zudem sind sie schwer revidierbar. Glasfaserstifte hingegen sollen durch ihr E-Modul einwirkende Kräfte gleichmäßig verteilen. Bislang konnte jedoch kein verringertes Auftreten von Frakturen festgestellt werden [18,19]. Glasfaserstifte neigen allerdings eher zum Bruch in sich oder zum Dezementieren [20].

Durch die übliche konische maschinelle Aufbereitung des Wurzelkanalsystems sollte ein passender Stift anschließend ohne invasive Präparation eingebracht werden, um die Zahnhartsubstanz zu schonen. Studien zeigen, dass Stifte bei 4- bis 2-wandigen Kavitäten unabhängig von der Belastungsrichtung keinen Vorteil bieten, da hierbei allein das zirkuläre Umfassen des Zahnes mit einer Präparation von mindestens 1,5mm Tiefe („Fassreifen“/Ferrule) entscheidend ist [14,21]. Bei einwandigen Defekten zeigen Stifte bei exzentrischen Belastungen – wie sie bei Teleskopen oder im Frontzahnbereich auftreten – Vorteile. Existiert keine Wand, kann ein Stift gesetzt werden, um der Aufbaufüllung eine Retention zu ermöglichen. Entscheidend bleibt jedoch auch hier die zirkuläre Ferrulepräparation [16].

Die Endoteilkrone als modernes Behandlungskonzept

Moderne Behandlungskonzepte haben den Anspruch, zahnhartsubstanzschonend, risikoarm, nichtinvasiv sowie zeit- und kosteneffizient zu sein. Zusätzlich sollte die Möglichkeit einer Revisionsbehandlung bestehen. Durch den Fortschritt in der Materialwissenschaft, im Bereich der Adhäsivtechnik als auch der Keramiken, kann dieser Anspruch mithilfe der Endokronen bzw. Endoteilkronen umgesetzt werden.

1995 wurde das erste Mal die Monoblocktechnik von Pissis beschrieben [22] und anschließend durch Bindl und Mörmann 1999 als Endokrone bezeichnet [23]. Dabei handelt sich um eine adhäsiv befestigte indirekte Restauration aus Keramik, die sowohl die konventionelle Restauration als auch den Aufbau in sich vereint und sich zur Maximierung der Adhäsionsfläche bis in das Pulpenkavum erstreckt.

Vorgehensweise bei der Versorgung mit einer Endoteilkrone

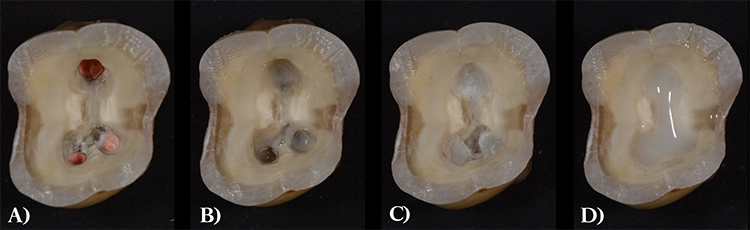

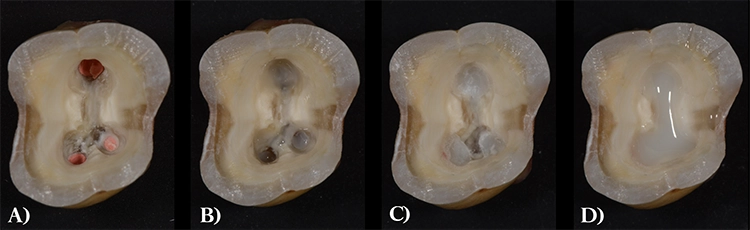

Zunächst wird das gesamte Füllungsmaterial aus dem Zahn bis zu den Kanaleingängen entfernt. Wurde das Wurzelfüllmaterial nicht an den Kanaleingängen abgetrennt, wird dies durch den Behandler nachgeholt und dieser Bereich anschließend adhäsiv abgedeckt. Eine Kontamination mit Speichel ist strikt zu vermeiden. Die Präparation am Pulpakammerboden kann auf unterschiedliche Weise erfolgen (Abb. 2a–d). So kann zur Erhöhung der Adhäsionsfläche die Präparation geringfügig um 1–3mm in die Kanaleingänge extendiert werden oder der konvexe Pulpakammerboden kann mit einbezogen werden, indem nur die Wurzelkanaleingänge selektiv mit Komposit abgedeckt werden. Da die hierdurch gewonnene Fläche gering und die Adhäsion am Wurzeldentin ohnehin herabgesetzt ist, kann auch auf eine Technik mit geringerer Komplexität zurückgegriffen werden, indem der gesamte Pulpakammerboden mit einer dünnen Schicht aus fließfähigem Komposit abgedeckt wird. Bevorzugt wird hierbei ein fließfähiges Komposit in der Farbe „bleach“, um eine gutes Anfließen zu gewährleisten und bei einer eventuellen Endorevision das Auffinden der Wurzelkanäle durch die weiße Farbe des Komposits zu erleichtern.

Keßler

Keßlerauf Höhe der Kanaleingänge, d) Abdeckung des gesamten Pulpenkammerbodens.

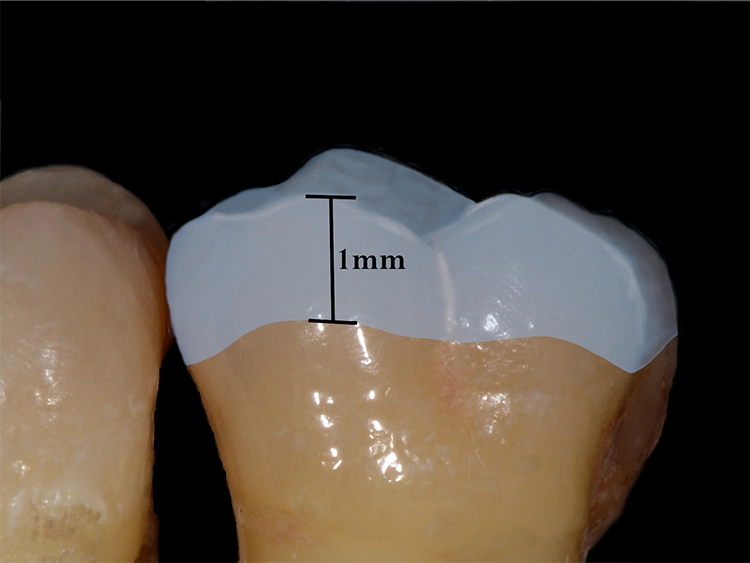

Die weitere Gestaltung der Kavität richtet sich v.a. nach dem Restaurationsmaterial und ist defektorientiert. Moderne Lithiumdisilikat-Keramiken wie z.B. IPS e.max (Ivoclar) oder CEREC Tessera (Dentsply Sirona) ermöglichen eine minimale Materialstärke von 1mm im Kontaktbereich und sollten gegenüber den älteren Feldspatkeramiken oder leuzitverstärkten Glaskeramiken aufgrund ihrer Minimalinvasivität bevorzugt werden (Abb. 3). Außerhalb von okklusalen Kontakten kann die Materialstärke sogar auf 0,8mm verringert werden [24], die Divergenzwinkel können durch die modernen Press- und CAD/CAM-Techniken wie bei Gold mit 6 Grad gestaltet werden. Kompositaufbauten, in welche ähnlich wie bei Goldrestaurationen präpariert wird, sind abzulehnen. Der Kompositanteil sollte nach materialwissenschaftlichen Erkenntnissen möglichst geringgehalten werden. Da sich Keramiken durch bessere Materialeigenschaften als Komposite auszeichnen, z.B. hinsichtlich des E-Moduls, sollten lediglich leicht unter sich gehende Bereiche an den Kavitätenwänden selektiv mit Komposit ausgeblockt werden. Zusätzlich ergibt sich ein vereinfachtes Einsetzprotokoll, da großflächige Unterfülllungen nicht eigens abgestrahlt werden müssen. Gestützt wird diese These durch Kausimulationen, welche zeigen, dass die Festigkeit bei dicken Komposit-Aufbaufüllungen niedriger ist [24].

Keßler

Keßler1mm.

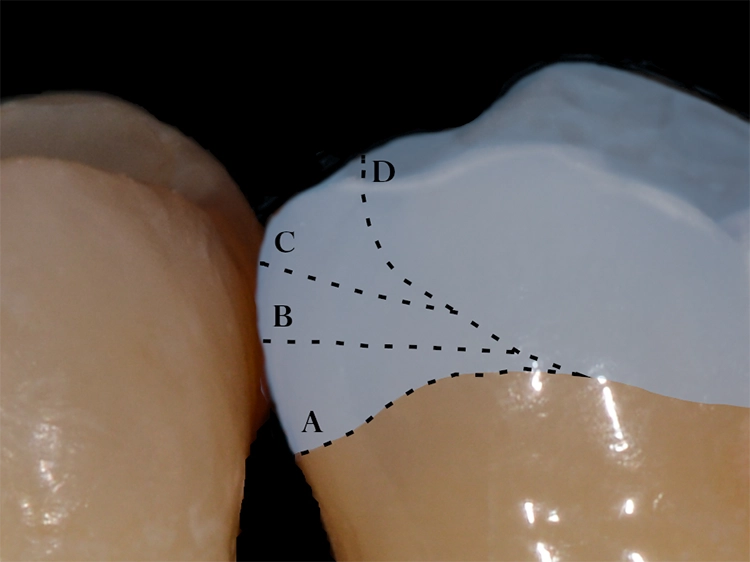

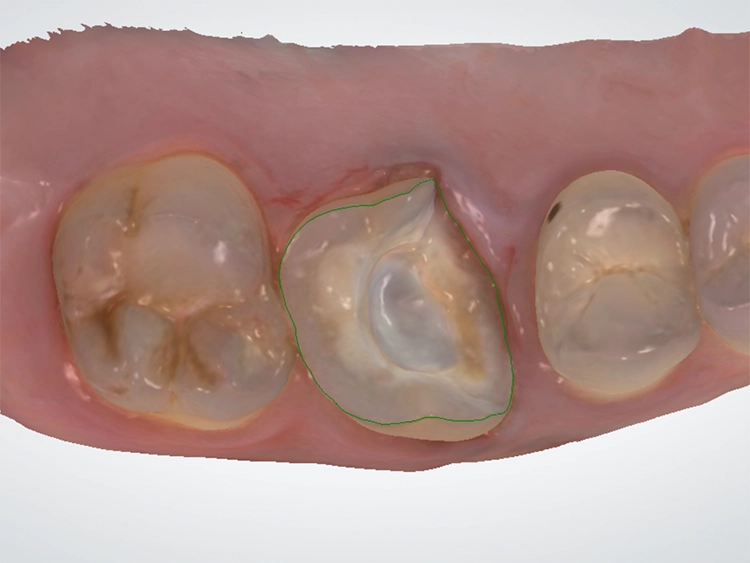

Die Eigenstabilität der Restzahnsubstanz ist ein wichtiger Faktor für die Langzeitstabilität des Zahnes. Bestehende Randleisten sollen nicht grundsätzlich im Sinne eines Kastens aufgelöst werden. Wurden die Nachbarhöcker jedoch beidseitig überkuppelt, wird auch die Randleiste mit einbezogen. In der Literatur findet sich kein eindeutiger Wert, ab dem eine Randleiste zu schwach ist. Ist sie nicht mehr dentinunterstützt, unter 1mm stark und trägt sie zusätzlich einen Okklusalkontakt oder weist einen Schmelzriss auf, sollte sie in die Präparation miteinbezogen werden (Abb. 4a–d). Bei großen Zähnen oder bei Jugendlichen ist es oft möglich, bei einer Mindestschichtstärke der Keramik von 1mm oberhalb des Kontaktpunktes zu bleiben und diesen zu erhalten (Abb. 5a–e). Bei kleinen oder abradierten Zähnen kommt die Präparation meist tiefer im Kontaktpunkt zu liegen. Dies erfordert bei der Abformung und beim Einsetzen eine spezielle Technik und ist hierdurch fehleranfälliger. Kommt die Präparationsgrenze im Kontaktpunkt zu liegen, ist es oft ratsamer diesen aufzulösen.

Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

KeßlerVerläuft die Präparationsgrenze durch die Höckerspitze oder einen Kontaktpunkt, wird der Höcker immer überkuppelt. Fraglich ist, ob Komposite einen suffizienten Dentinersatz unter Schmelz darstellen. Höcker, welche eine Dicke von 1 bis 2mm aufweisen, benötigen bei vitalen Zähnen in der Regel keine Überkuppelung. In-vitro-Studien zeigen aber, dass die Kavitätentiefe bei der Frage der Höckerüberkuppelung wichtiger ist als die Restwandstärke. Da die Kavitätentiefe bei endodontisch behandelten Zähnen per se tiefer ist, wird im Zweifelsfall ein Höcker eher als bei einem vitalen Zahn in die Präparation miteinbezogen. Der Höcker wird anatoform so überkuppelt, dass die Mindestschichtstärke der Keramik von 1mm geschaffen wird.

Weitere Risikofaktoren, welche für eine Überkuppelung sprechen, sind eine ungünstige Kontaktverteilung in Statik und Dynamik, Schmelzrisse, Erosionen und große zervikale Defekte. Alle genannten Faktoren können in Wechselwirkung treten. Zervikale Restaurationen stellen keine automatische Indikation zur Fassung mittels zervikaler Kronenpräparation dar. Kommt die Präparationsgrenze jedoch im oder sehr nahe an dem koronalen Füllungsrand zu liegen, wird die Präparation mit einer Hohlkehle nach bukkal zervikal ausgedehnt und das Komposit gefasst. Der Präparationsrand soll dabei in der gesunden Zahnhartsubstanz enden. Risse, die sich bei der Präparation bis in das Dentin erstrecken, werden bis isogingival verfolgt, und es sollte versucht werden, diese zu eliminieren. Isogingival wird die Präparation gestoppt, da ansonsten der Adhäsivtechnik Nachteile drohen. Auch Zähne mit Rissen, welche mit adhäsiven Teilkronen versorgt wurden, zeigen in Studien eine gute Überlebensrate [25]. Haarrisse, die auf den Schmelz beschränkt sind, sind hingegen physiologisch und benötigen keine Präparationsausdehnung [26].

Der Ferruleeffekt

Eine zusätzliche zirkuläre Fassung der Teilkronenpräparation durch eine sanfte Hohlkehle von 1–2mm in der Vertikalen im Sinne eines Ferrules wird in der Literatur kontrovers diskutiert [27–30]. Dagegen sprechen der Substanzverlust durch die Präparation sowie die anschließende Lage des Präparationsrandes unterhalb des Zahnäquators. Da die Schmelzdicke hier bekanntlich abnimmt, bestehen schlechtere Konditionen für die Adhäsivtechnik. In der Literatur finden sich aber Hinweise, dass Prämolaren von einer zusätzlichen zirkulären Fassung profitieren können [28]. Für ästhetische Belange kann eine alleinige bukkale Hohlkehlpräparation einen wertvollen Dienst leisten (Abb. 6a–c).

Keßler

KeßlerDer Übergang zwischen Zahn und Keramik ist dadurch sanfter und fließender, eine ästhetische Integration der Restauration gestaltet sich somit als leichter. Eine ästhetisch nachteilige Stoßverbindung zwischen Keramik und Zahn wird hierdurch vermieden. Wird nur der koronale Anteil des Zahnes um 1–2mm ersetzt, ist die Verwendung eines Keramikrohlings in der Transluzenzstufe HT (High Translucency) obligat. Wird der Zahn bis zum Äquator restauriert oder werden ganze Höcker ersetzt, wird meist ein MT-Rohling (Medium Translucency) verwendet. Geht die Präparation bis zum Zahnhals, besteht eine hohe Opazität des Zahnes oder ist der Stumpf verfärbt, kann auf einen LT-Rohling (Low Translucency) zurückgegriffen werden (Abb. 7a–e).

Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

KeßlerÜberlebensraten der Endoteilkrone

Die Literatur zeigt für die Endoteilkrone sowohl in vitro als auch in vivo gute Ergebnisse, sodass sie als eine evidenzbasierte Versorgungsart angesehen werden kann. In einer Übersichtsarbeit von 2023 zum In-vitro-Verhalten zeigten Endokronen in der Mehrzahl der Studien ähnliche oder höhere Überlebensraten bei Ermüdung und monotoner Belastung als Zähne, die mit Stift und Kronen versorgt wurden. Dabei wiesen die Endokronen unabhängig vom Zahn günstigere Versagensmuster, wie Adhäsionsverlust, im Gegensatz zu Wurzelfrakturen bei Stiftkronen auf. Ebenfalls wurden geringere Spannungen im Restaurationsmaterial gemessen [31]. Fages et al. zeigten in einer In-vivo-Studie nach 7 Jahren an 447 Restaurationen eine Erfolgsrate von 98,66% und keinen signifikanten Unterschied zwischen der Vollkrone im Gegensatz zu der Endoteilkrone [32]. In einem systematischen Review von 2019 zeigten Endokronen eine bessere Randpassung als konventionelle Kronen mit Glasfaserstift und direktem Kompositaufbau [33]. In einer systematischen Übersichtsarbeit von 2020 wurden aktuelle In-vivo-Studien ausgewertet. Eingeschlossen wurden Studien mit einer Beobachtungszeit von 6 Monaten bis zu 12 Jahren. Es zeigten sich vergleichbare Überlebensraten für Endokronen und konventionellen Kronen von 90 bis 94%.

Bemerkenswert sind die Versagensgründe der Restaurationen innerhalb der Gruppen. Bei Kronen bestand der Hauptversagensgrund mit 53% in Kronenfrakturen, was auf ein Versagen des Restaurationsmaterials zurückzuführen ist. Der Zahn kann durch eine Neuversorgung somit rehabilitiert werden. An zweiter Stelle der Versagensgründe lag mit 23% die Wurzelfraktur, welche auf den Stift zurückzuführen ist und zwangsläufig mit einer Extraktion und dem Verlust des Zahnes einhergeht. An dritter Stelle ist die apikale Parodontitis mit 19% aufzuführen, die nicht unbedingt auf die Art der indirekten Versorgung zurückzuführen ist.

In der Gruppe der Endoteilkronen versagten ebenfalls 6 bis 10% aller Restaurationen innerhalb des Beobachtungszeitraums. Gründe waren hierbei mit 53% der adhäsive Verlust. Dieser kann durch erneutes Einkleben der bestehenden Teilkrone oder mit Neuanfertigung ohne weiteren Zahnhartsubstanzverlust für den Patienten gelöst werden. Mit 14% lag die Kronenfraktur an zweiter Stelle, welche eine Reparatur oder Neuanfertigung bedingt. An letzter Stelle lag vergleichbar wie bei konventionellen Kronen die apikale Parodontitis mit 14% [34]. Schlussfolgern lässt sich, dass bei Endoteilkronen die Versagensgründe weniger dramatisch sind und seltener eine Extraktion nach sich ziehen. Ebenfalls soll betont werden, dass auch nach theoretischem Versagen der Endoteilkrone noch immer ein Stift mit Kronenversorgung als Drittversorgung gewählt werden kann. Ob Unterschiede zwischen der Versorgung von Prämolaren und Molaren mittels Endokrone besteht, wird kontrovers diskutiert. Aufgrund der geringeren Klebefläche gibt es Studien, die schlechtere Ergebnisse für Prämolaren [34] zeigen, aber auch Studien, die keinen Unterschied feststellen [35].

Vorteile der Endoteilkrone ist v.a. die Zahnhartsubstanzschonung. Die größtenteils supragingivale Lage der Präparationsgrenze erleichtert die Abdrucknahme bzw. den Intraoralscan, vereinfacht die Kontrolle des Restaurationsrandes, ist schonend für das Parodont und erlaubt eine gute Reinigung in der häuslichen Mundhygiene. Da der Erfolg der adhäsiven Befestigung stark von der Menge des Schmelzes abhängt, sollte ein Material mit einer von Herstellerseite freigegebenen Mindestschichtstärke von 1mm verwendet werden. Dabei empfiehlt sich derzeit v.a. Lithiumdisilikat (z.B. IPS e.max) aufgrund der werkstoffkundlichen und ästhetischen Eigenschaften und der zugrundliegenden In-vivo-Studien [36–41].

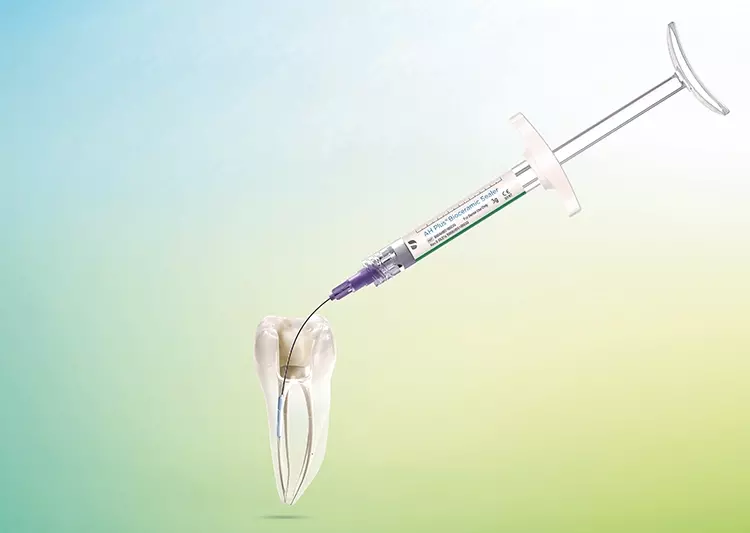

Befestigung der Endoteilkrone

Die adhäsive Befestigung stellt einen der entscheidendsten Punkte für den Erfolg der Endoteilkrone dar. Eine voll adhäsive Befestigung ist hierbei obligat. Moderne Universaladhäsive erreichen in Bezug auf die Dentinhaftung zwar nicht ganz die maximalen Haftkräfte von Mehrschrittadhäsiven, aber punkten in ihrer einfachen Anwendung, der hohen Reproduzierbarkeit und der Integration von zusätzlichen funktionellen Gruppen (z.B. MDP und Silan).

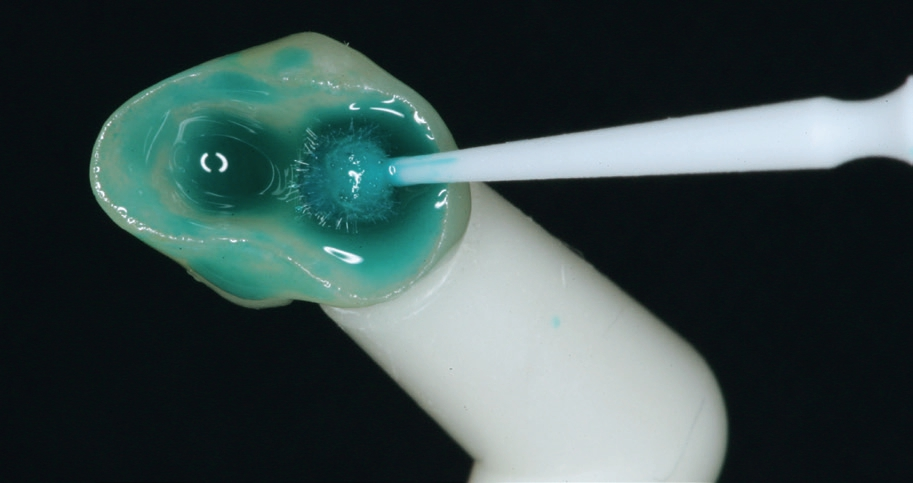

Auch bei der Verwendung von modernen Universaladhäsiven stellt die Phosphorsäureätzung noch immer den effektivsten Weg der Schmelzvorbehandlung dar. Weiterhin gilt, dass eine selektive Schmelzätzung signifikant bessere und v.a. langfristigere Randqualitäten aufweist als die alleinige Ätzung mittels Self-Etch-Adhäsiven [42–44]. Heutige Universaladhäsive sind unempfindlicher gegen versehentliche Dentinätzung, jedoch bringt diese keinen Vorteil in Bezug auf die Haftwerte und soll wenn möglich vermieden werden [45]. Auf Seiten der Glaskeramik hat sich die 5%ige Flusssäureätzung mit anschließender Silanapplikation am effektivsten etabliert und ist den Einkomponenten-Keramikprimern vorzuziehen [46,47]. Die Ätzdauer der Flusssäure schwankt je nach Keramik zwischen 20 Sek. Und 60 Sek. und kann in der jeweiligen Packungsbeilage der Keramik nachgelesen werden. Da heutige Presskeramiken bzw. geschliffene Keramiken eine sehr gute Passung aufweisen, können niedrigvisköse Komposite eingesetzt werden. Aufgrund der Dicke der Keramik im zentralen Bereich muss mit einem dualhärtenden Einsetzkomposit gearbeitet werden. Mit zunehmender Keramikdicke nimmt die Lichtleistung exponentiell ab [48]. Die Lichthärtung ist grundsätzlich der chemischen Härtung überlegen, wodurch eine Lichtpolymerisation mit ausreichender Lichtleistung (>1200mW/cm²) und Dauer (30 Sek. von jeder Seite) gewählt werden sollte [49,50].

Wenn möglich, sollte die adhäsive Befestigung unter Kofferdam durchgeführt werden. Das Anlegen eines Kofferdams sorgt nicht nur für absolute Trockenheit des Arbeitsfelds, sondern es wird auch ein simultanes Abhalten der Wange, Zunge und des Mundbodens erreicht. Durch die Retraktion des Weichgewebes – Papille, Gingiva – wird eine optimale Sicht auf das Arbeitsfeld erzielt. Ist die absolute Trockenlegung aufgrund anatomischer Gegebenheiten oder Kontraindikationen auf Seiten der Patientin bzw. des Patienten nicht möglich, muss eine relative Trockenlegung mit der erhöhten Kontaminationsgefahr durch Speichel und Blut gewählt werden. Beim Einsetzen sollte neben Watterollen und Parotiskissen ein Faden in den Sulkus gelegt werden, um die Kontaminationsgefahr zu reduzieren.

Eine alleinige Befestigung mit selbstadhäsiven Kompositzementen ist keine anzuratende Alternative, da hierbei signifikant schlechtere Haftkräfte erzielt werden. Konventionelle Glasionomer- oder Havardzemente sind bei der Befestigung von Endoteilkronen gänzlich abzulehnen [51,52]. Eine Kombination von Endoteilkrone mit Boxelevation bei tief subgingivalen Rändern ist möglich (Abb. 8a–c). Eine akkurate Indikationsstellung, eine adäquate technische Durchführung und eine kritische Patientenselektion sollten hierbei jedoch erfolgen.

Keßler

Keßler Keßler

Keßler Keßler

KeßlerFazit

Die Erhaltung von gesunder Zahnhartsubstanz unterstützt eine mechanische Stabilisierung des Zahn-Restauration-Komplexes und optimiert durch die verbliebene Oberfläche den adhäsiven Verbund. Während sich bei der Primärversorgung mit Füllungen ein adhäsives Denken mit Kompositrestaurationen etabliert hat, wird bei der Sekundärversorgung zumeist eine makromechanische Verankerung vorgezogen, die den Zahn in seiner Substanz stark schwächt.

Stiftaufbauten sollten nur noch bei extremen koronalen Substanzverlusten oder bei extraaxial wirkenden Kräften in Betracht gezogen werden, da sie ein hohes Risiko der Wurzelfraktur bergen. Die Versorgung mit einer Endoteilkrone im Seitenzahnbereich stellt eine evidenzbasierte Methode der minimalinvasiven modernen Zahnheilkunde dar. Die Schwachstelle liegt in ihrem adhäsiven Verbund, wodurch der Erfolg mit der Größe der Adhäsionsfläche – und zwar im Speziellen des Schmelzanteils – korreliert. Eine suffiziente volladhäsive Verklebung ist somit dringend erforderlich.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Joachim Held

21. April 2024 at 18:34

Das die mechanischen Eigenschaften eines Zahnes mit Pulpanekrose sich nicht verändern entspricht nicht meinen mittlerweile 40 jährigen Beobachtungen. Sehr häufig habe ich die Fraktur eines kariesfreien aber pulpanekrotischen Zahnes beobachten müssen. Da hierbei keine, wie die oben beschriebenen Substanzdefekte für die Fraktur verantwortlich zu machen sind, bleiben nur die Verminderung der mechanischen Eigenschaften, vermutlich auf Grund von Versprödung der nicht mehr mit der Zirkulation von Serum in den Dentintubuli versorgten Dentins.