|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

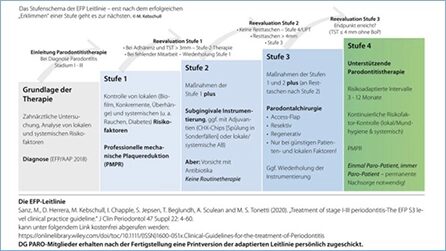

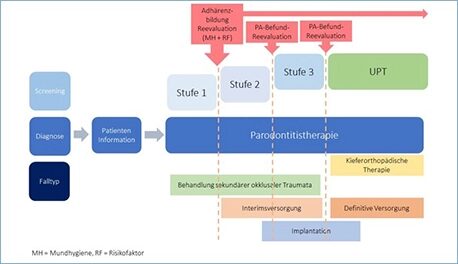

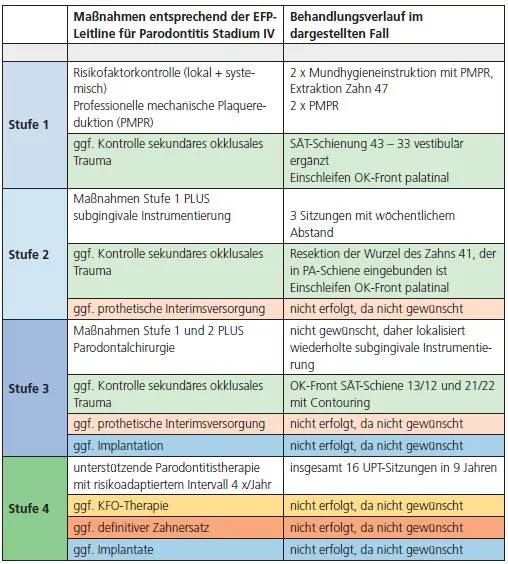

Nach der Einführung der neuen Klassifikation für parodontale und periimplantäre Erkrankungen im Jahr 2018, die die Einteilung der Parodontitis nach Stadium und Grad vorsieht, veröffentlichte die Europäischen Gesellschaft für Parodontologie (EFP) im Jahr 2020 und 2022 zwei Behandlungsleitlinien, in denen die aktuelle Evidenz zur Parodontitistherapie auf höchstem verfügbarem Level zusammengestellt wurde [1–3]. Die Leitlinien unterscheiden sich in der Komplexität der zu behandelnden Fälle: Die EFP-Leitlinie von 2020 beschäftigt sich mit der Parodontitis Stadium I bis III und führt den Stufenplan der Parodontitistherapie ein (Abb. 1), den ich als Grundlage jeglicher Parodontitistherapie kurz beschreibe [3]. Die Therapie komplexerer Fälle des Stadiums IV wird in der Leitlinie von 2022 dargestellt, wobei der Fokus auf den Zeitpunkt der Begleitmaßnahmen zu den entsprechenden Falltypen im Rahmen der Stufentherapie gerichtet ist (Abb. 2) [2].

Derman

Derman Derman

DermanDas in Abbildung 1 dargestellte Stufenschema der EFP ist Grundlage jeder leitliniengerechten Parodontitistherapie. Erfreulich ist, dass auch die im Jahr 2021 in Kraft getretene BEMA PAR-Richtlinie weitgehend mit der EFP-Leitlinie übereinstimmt und – abgesehen von der aktuellen Budgetierungsproblematik – grundsätzlich eine evidenzbasierte Breitenversorgung möglich gemacht wurde. Einige Unterschiede sollten nicht unerwähnt bleiben: In Stufe 1 der EFP-Leitlinie ist die professionelle mechanische Plaquereduktion (PMPR) ein fester Bestandteil der Vorbehandlung, und erst nach Mitarbeit der Patienten/-innen in Bezug auf die Mundhygiene ist der Übergang zur Stufe 2 – der subgingivalen Instrumentierung – möglich.

Das Einbeziehen von Risikofaktoren vor der antiinfektiösen Therapie (AIT) ist in der BEMA über die Positionen Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) sowie Mundhygieneunterweisung (MHU) adressiert. Die PMPR wurde an dieser Stelle nicht integriert, kann jedoch bei eigener Kostenübernahme empfohlen werden. In der EFP-Leitlinie ist es möglich, den Schritt der Parodontalchirurgie in Stufe 3 auszulassen und stattdessen eine wiederholte subgingivale Instrumentierung durchzuführen. Das ist in der BEMA ebenfalls möglich. Wenn beispielsweise die Patienten/-innen einer chirurgischen Parodontitistherapie nicht zustimmen, dann existiert auch hier die Möglichkeit, eine wiederholte subgingivale Instrumentierung im Rahmen der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) durchzuführen.

Ein weiterer Unterschied ist, dass in der EFP-Leitlinie der Übergang zur nächsten Stufe an den erfolgreichen Abschluss der einzelnen Stufen gekoppelt ist, während es sich in der BEMA rein um die Reihenfolge der Behandlungsmaßnahmen handelt. Zum Beispiel werden die Patienten/-innen in der EFP-Leitlinie erst dann in die UPT aufgenommen, wenn die „pocket closure“ (Sondierungstiefen maximal 4 mm ohne BOP) erreicht wurde. Der letzte große Unterschied ist die UPT-Dauer: In der EFP-Leitlinie steht in Stufe 4 das schöne Zitat: „Einmal Paro-Patient – immer Paro-Patient“, was mit einer lebenslangen Nachsorge gleichzusetzen ist. In der BEMA wird die UPT standardmäßig für 2 Jahre genehmigt und kann bei entsprechender Indikation noch einmal um 6 Monate verlängert werden. Danach ist die BEMA-PA-Strecke beendet und die Behandlung kann auf 2 Arten fortgesetzt werden: 1) Beim Erreichen der „pocket closure“ – also parodontaler Gesundheit in einem reduzierten Parodont – wird die UPT zu finanziellen Lasten der Patienten/-innen weitergeführt. 2) Existiert weiterhin parodontaler Behandlungsbedarf, kann ein neuer PA-Antrag gestellt und die BEMA-Strecke bei Genehmigung wieder von vorne begonnen werden.

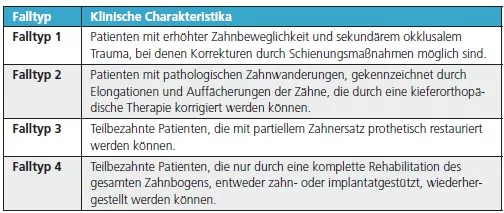

Die Abbildung 2 zur Therapie der Parodontitis Stadium IV wirkt auf den ersten Blick sehr unübersichtlich und voll, beim genaueren Hinsehen fällt jedoch auf, dass auch hier das Stufenschema wieder das Kernstück bildet. Die Komplexität und die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Parodontitis Stadium IV führten dazu, dass hier zunächst vier spezifische klinische Falltypen definiert wurden (Tab. 1). Allen ist gemeinsam, dass sie eine oder mehrere adjuvante Therapiemaßnahmen benötigen, deren Durchführung parallel zu den verschiedenen Stufen der aktiven Parodontitistherapie oder auch erst in der UPT empfohlen wird. Die Behandlungsübersicht für Stadium IV (Abb. 2) stellt also eine Erweiterung des EFP-Stufenschemas (Abb. 1) dar: Vor Beginn der Parodontitistherapie wird zusätzlich zur Diagnosestellung der Falltyp bestimmt. Das ist – abgesehen vom Falltyp – unter „Grundlage der Therapie“ dem grauen Kasten links neben Stufe 1 in Abbildung 1 zu finden. Die detailliertere Darstellung fokussiert nochmal die Wichtigkeit der vollumfänglichen Diagnostik und Planung, die gerade bei diesen komplexen Fällen ein entscheidender Faktor für den Behandlungserfolg darstellt. Zudem lässt sich zum identifizierten Falltyp unterhalb des breiten „Parodontitistherapie“-Feldes in Abbildung 2 der optimale Zeitpunkt für die adjuvante Therapiemaßnahme ablesen, wobei die orangen Hilfslinien lediglich der besseren Orientierung zum zeitlichen Kontext innerhalb des Stufenschemas dienen.

Derman

DermanSelbstverständlich sind die EFP-Leitlinien viel umfangreicher als die hier angeführten Hauptvisualisierungen und beinhalten eine Vielzahl konkreter Empfehlungen zur Umsetzung in der täglichen Praxis. Darüber hinaus wird auch zu verschiedenen Behandlungsmaßnahmen die komplette aktuelle Evidenz aufgearbeitet. Schneller und valider lässt sich die Parodontaltherapie nicht auf den aktuellen evidenzbasierten Stand bringen.

Patientenautonomie und partizipative Entscheidungsfindung (PEF)

Sehr lange Zeit – und teilweise bis heute – haben Ärztinnen und Ärzte als Fachexperten die medizinischen Entscheidung im Interesse ihrer Patientenschaft getroffen, um deren Wohl oder Gesundheit zu steigern [4]. Dabei gebietet es die Berufsehre, immer die bestmögliche evidenzbasierte Therapie bereitzustellen [5], wobei die Perspektive der Patienten/-innen bis zu diesem Punkt noch gar nicht in die Entscheidung einbezogen wurde.

Die Patientenautonomie steht für das Selbstbestimmungsrecht, also die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen bezüglich der medizinischen Behandlung zu treffen. Dieses Recht auf Selbstbestimmung ist im Artikel 2 des Grundgesetzes verankert und ergibt sich aus dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Um allerdings das Recht auf Entscheidung über medizinische Maßnahmen ausüben zu können, braucht es den „informed consent“, der über die Aufklärungspflicht durch die Behandelnden mit Darlegung aller Therapiealternativen – inklusive Nichttherapie – sowie deren Vor- und Nachteile und die Entscheidung und Zustimmung der Patienten/-innen erreicht wird. Die Patientenautonomie wird unter anderem durch eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und Beteilung an den Therapieentscheidungen umgesetzt, und dieses Konzept wird auch partizipative Entscheidungsfindung (PEF, Synonym: shared decision making) genannt [6]. Bei der PEF werden alle Therapiealternativen, die für die entsprechende Diagnose indiziert sind, mit Vor- und Nachteilen wertfrei dargestellt und die Patienten/-innen wählen aus den offerierten Optionen ihren Favoriten aus [6].

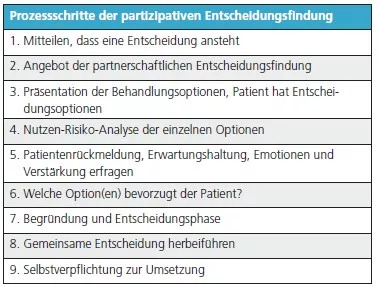

Vorteile dieses Vorgehens sind u.a. eine Zunahme des Wissens über die Erkrankung, Behandlungsabläufe, Therapiealternativen und Erfolgsaussichten [5]. Zudem können eine höhere Patientenzufriedenheit, eine verbesserte Lebensqualität, Kontrolle über die Situation, gesteigerte Therapietreue sowie die Verringerung von Ängsten bewirkt werden [7]. Das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung ist erlernbar, und die Gruppe um Charles beschrieb den Ablauf dieses Entscheidungsprozesses in neun aufeinanderfolgenden Schritten, die in Tabelle 2 aufgeführt sind [8].

Derman

DermanDie partizipative Entscheidungsfindung in der Zahnmedizin ist in einem Übersichtsartikel von Wicht und Noack mit den Grundsätzen der Arzt-Patienten-Interaktion, der Implementierung und den klinischen Konsequenzen beschrieben [9]. Wobei PEF nicht nur ein kommunikatives Stilmittel bzw. ein struktureller Leitfaden ist, um die Patientenintegration zu realisieren, sondern sie drückt zudem noch eine den Patienten/-innen gegenüber wertschätzende Haltung der Zahnärztin bzw. des Zahnarztes aus [9]. All diese Aspekte stärken die Arzt-Patient-Bindung sowie ein vertrauensvolles Miteinander, was gerade in einer lebenslangen Therapie, wie die der Parodontitis, eine stabile Basis für einen langfristigen Therapieerfolg bieten kann.

Patientenfall

Die 54-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch auf Einholung einer Zweitmeinung vor. Ihr Vorbehandler hatte ihr eine Parodontitistherapie, die Entfernung mehrerer Zähne sowie eine prothetische Versorgung empfohlen. Dieser Therapievorschlag ist für den vorliegenden Fall in Gänze BEMA-Richtlinien- und EFP-Leitlinienkonform, allerdings entsprach diese Planung überhaupt nicht den Vorstellungen der Patientin. Ihr Anliegen formulierte sie klar mit maximalem Zahnerhalt im Rahmen der Möglichkeiten und einer Verbesserung der Frontzahnästhetik.

Ausgangsbefund

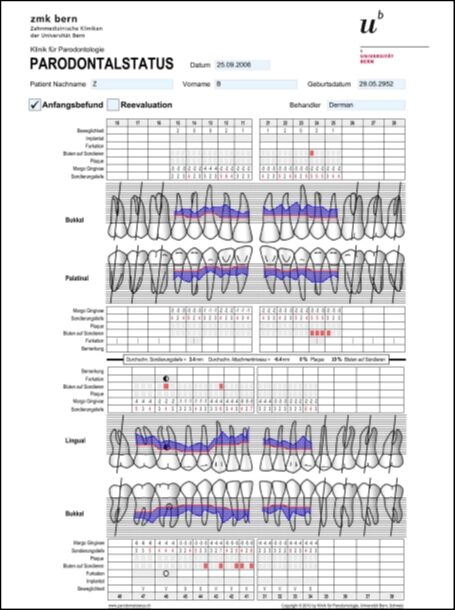

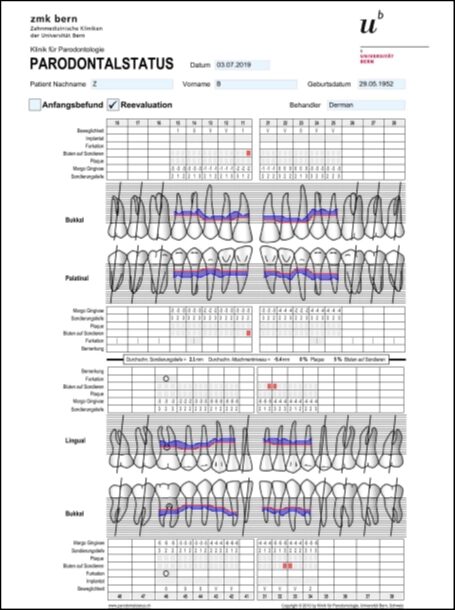

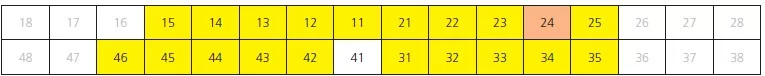

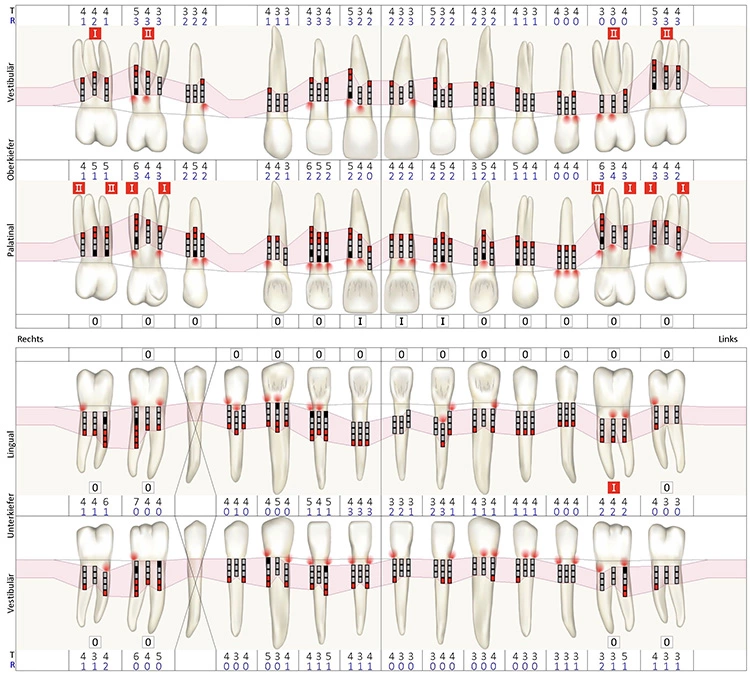

Bei unauffälliger Allgemeinanamnese ohne bekannte Medikamentenunverträglichkeiten oder Allergien und als Nichtraucherin schien das allgemeinmedizinische Risikoprofil erst einmal gering. Hier fiel lediglich der permanent hohe Stresslevel – selbstberichtet durchschnittlich 8-9/10 – auf. Im klinischen Befund (Abb. 3) zeigte sich eine Restdentition mit 11 fehlenden Zähnen (18–16, 26–28, 35–38 und 48), deutlichen Gingivaretraktionen und einer Auffächerung der oberen Frontzähne aufgrund der Überbelastung bei beidseitigem Stützzonenverlust. Abgesehen von den Zähnen 12 und 41 imponierte der marginale Gingivarand entzündungsfrei (Abb. 3). Bei den erhobenen Sondierungstiefen lagen 40% der Messstellen bei Werten ≥ 4 mm und 6% ≥ 6 mm (Abb. 4). Die maximalen Sondierungstiefen mit Werten von 6 bis 7 mm fanden sich an den Zähnen 12 (v), 23 (m-b), 43 (m-li), 41 (m-v, m-li), 43 (m-v, m-li). Eine Furkationsbeteiligung war an Zahn 46 mit Grad I von bukkal und Grad II von lingual zu erkennen. An Zahn 12 wurde vestibulär ein klar tastbares Konkrement detektiert, was die deutlich erkennbare entzündliche Gingiva in diesem Bereich erklärt (Abb. 3). Eine Sondierungsblutung trat bei 10% der Messstellen auf.

Derman

Derman Derman

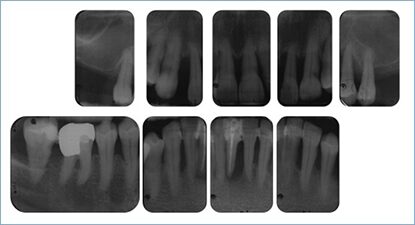

DermanIm Röntgenstatus (Abb. 5) zeigte sich ein generalisierter horizontaler Knochenverlust mit deutlichen Niveauunterschieden von 20 bis 80%. Die Sextanten mit dem größten horizontalen Knochenabbau waren der zweite mit 60 bis 80% und der fünfte mit 50 bis 80%. Vertikale Knochentaschen lagen an Zahn 15 (distal 2 bis 3 mm), an Zahn 22 (mesial 2 mm), an Zahn 24 (distal etwa 3 bis 4 mm), Zahn 45 (mesial und distal je 1 bis 2 mm) und an Zahn 47 mit einem schüsselförmigen Defekt im unteren Wurzeldrittel vor. Zahn 41 zeigte bei bestehender zementdichter Verschattung im Wurzelkanal eine periradikuläre Aufhellung. An Zahn 46 war ein radiologischer Furkationsbefall zu sehen. Einen verbreiterten Parodontalspalt wiesen die Zähne 22 (mesial und distal), 34 (mesial und distal) und 45 (mesial und distal im koronalen Wurzelviertel) auf. Röntgendichte Ablagerungen auf den Wurzeloberflächen waren nicht zu finden. Aus den Anfangsbefunden ließen sich folgende Diagnosen ableiten:

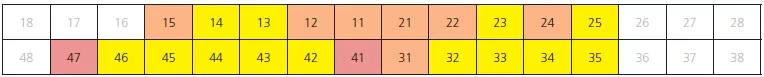

- generalisierte Parodontitis Stadium IV Grad C, Falltyp 2 und 3 [2,10]

- sekundäres okklusales Trauma mit Auffächerungen der OK-Front und Auslenkung der Zähne 12 und 22 in Zentrik [11]

- nicht erhaltungswürdige Zähne 41 und 47

Derman

DermanBehandlungsplanung

Für die Behandlungsplanung wurde eine Einzelzahnprognose nach Kwok & Caton durchgeführt (Tab. 2) und drei leitliniengerechten Therapieoptionen erarbeitet [2,12].

- Planung 1: prothetische Versorgung ohne Pfeilervermehrung

Bei einer konservativen Planung wären alle ungünstigen und hoffnungslosen Zähne extrahiert, ein Interimsersatz eingesetzt und parallel die systematische Parodontitistherapie (inklusive regenerativer Parodontalchirurgie nach AIT) durchgeführt worden. Beim Erreichen parodontal stabiler Verhältnisse – also nach Aufnahme in die UPT – hätte die definitive prothetische Versorgung angefertigt werden können.

- Planung 2: prothetische Versorgung mit Pfeilervermehrung und KFO-Therapie

Extraktion der hoffnungslosen Zähne (47 und 41), wobei der Zahn 41 nach einer Kürzung der Wurzel zur Interimsversorgung als direkte adhäsive Brücke in die UK-Schiene eingesetzt worden wäre. Systematische Parodontitistherapie – nach antiinfektiöser Therapie mit regenerativer Chirurgie im Bereich der vertikalen Knochentaschen – und parallel einschleifen zur Entlastung des okklusalen Traumas (besonders 12 und 22). Augmentation und Implantation regio 16, 26 und 36. Nach Erreichen der „pocket closure“ und parodontaler Stabilität parallel zur UPT eine kieferorthopädische Therapie (Lückenschluss OK-Front, ggf. Intrusion), Wiederherstellung der Kauzentren mit Implantatkronen (16, 26, 36) im Konzept der verkürzten Zahnreihe sowie Adhäsivbrücke 42 bis 32, die gleichzeitig der primären Verblockung der UK-Front dient.

- Planung 3

Extraktion der hoffnungslosen Zähne (47 und 41), nach Kürzung der Wurzel des Zahns 41 diesen zur Interimsversorgung als direkte adhäsive Brücke in die UK-Schiene einsetzen. Systematische Parodontitistherapie, rein nichtchirurgisch, und parallel einschleifen zur Entlastung des okklusalen Traumas (besonders 12 und 22). Nach Erreichen der „pocket closure“ und parodontaler Stabilität zu Beginn der UPT Verblockung der Zähne 13/12 und 21/22 mit einer SÄT-Schienung und gleichzeitigem direktem Contouring zur Verbesserung der Frontzahnästhetik. Bei diesem eher minimalistischen Ansatz wurde klar kommuniziert, dass es sich hierbei eher um eine zeitlich begrenzte Versorgung handeln werde, da es bei dieser Planung nicht zu einer Entlastung der stark kompromittierten Restbezahnung im OK kommt und die Überlastung dieser Zähne weiter bestehen wird. Zusätzlich wurde hier die Anfertigung einer Gingivaepithese angeboten.

Derman

DermanNach ausführlicher Aufklärung und Beratung über verschiedene Behandlungsoptionen entschied sich die Patientin nach dem Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung (shared decision making) für die Planung 3, allerdings ohne die Gingivaepithese, da sie die durch die Auffächerung entstandenen Lücken störten, nicht aber die „langen Zähne“ [6]. Die Planungen 1 und 2 lehnte die Patientin ab, da eine herausnehmbare Prothese (Planung 1) für sie vollkommen undenkbar war und ihr der Behandlungsaufwand mit Augmentation, Implantation und Kieferorthopädie (Planung 2) zeitlich, finanziell und von der Behandlungsbelastung zu aufwendig war. Die Versorgung mit Anhängegliedbrücken (4-5-06) in den Quadranten I, II und III zur Wiederherstellung eines Kauzentrums waren aufgrund des fortgeschrittenen Attachmentverlustes nicht indiziert.

Behandlungsverlauf

Für mich als Behandlerin war die Umsetzung der Planung 3 eine Kompromisslösung, da – aus meiner Sicht – so viel mehr und Besseres möglich gewesen wäre. Und genau an diesem Punkt erlangt die Patientenautonomie an Bedeutung: Auch wenn wir es „besser“ wissen, heißt es nicht automatisch, dass die Maximaltherapie auch für unsere Patienten/-innen die präferierte Lösung ist – selbst bei unlimitierten finanziellen Möglichkeiten. In Tabelle 4 sind die Maßnahmen der streng leitlinienbasierten Therapie den real durchgeführten Behandlungsmaßnahmen gegenübergestellt.

Derman

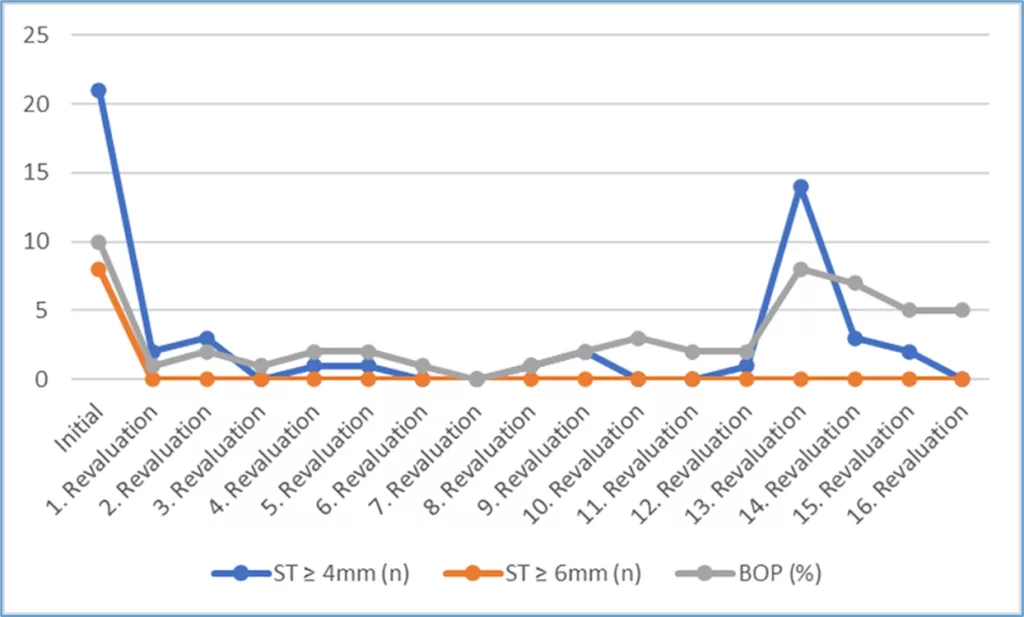

DermanNach Extraktion der nichterhaltungswürdigen Zähne und antiinfektiöser Therapie mit subgingivaler Instrumentierung nach Stufe 2 konnte zur ersten Reevaluation eine nahezu komplette „pocket-closure“ erreicht werden. Daraufhin erfolgte in Stufe 3 lokalisiert eine subgingivale Reinstrumentierung und – nachdem durch vorangegangene Einschleifmaßnahmen die Zähne 12 und 22 in Zentrik und Laterotrusion nicht mehr ausgelenkt wurden – auch eine SÄT-Schienung (13/12 und 21/22) mit Contouring zur ästhetischen Maskierung der durch Auffächerung entstandenen Lücken (Abb. 6). In Stufe 4 – der unterstützenden Parodontitistherapie – konnte die risikobasierte Frequenz von 3 Monaten (Grad C) durch die Patientin nicht eingehalten werden und es kam in den hier berichteten 9 Jahren UPT lediglich zu 16 UPT-Sitzungen. Somit wurden weniger als 50% der empfohlenen UPT-Sitzungen wahrgenommen. Dennoch zeigten sich die parodontalen Parameter weitgehend stabil (Abb. 7). Aufgrund eines generalisierten Rezidivs wurde im Rahmen der 13. UPT-Sitzung nochmals eine subgingivale Instrumentierung durchgeführt. Dieses Rezidiv ging mit der Erstmanifestation eines Lichen ruber planus einher, der auf den Abschlussbildern (Abb. 8) mit der charakteristischen Wickham-Streifung in den Wangeninnenseiten auch noch zu erkennen ist, wobei wieder ein stabiler parodontaler Zustand erreicht werden konnte (Abb. 9).

Derman

DermanAuch wenn die stark parodontal kompromittierte Situation nun schon seit rund 16 Jahren durch eine überdurchschnittliche Mitarbeit der Patientin hinsichtlich der Mundhygiene erhalten werden konnte, ist dies trotzdem nicht als langzeitstabil zu werten. Dennoch hat sich die Prognose im Vergleich zur Anfangssituation deutlich verbessert (Tab. 5). Entsprechend der Klassifikation (EFP/AAP 2018) lautet die Abschlussdiagnose wie folgt:

- erfolgreich behandelte, stabile Parodontitispatientin mit gingivaler Gesundheit [13,14]

- Lichen ruber planus [11]

Derman

DermanEpikrise

Da die Patientin bei ihrer Entscheidungsfindung den Fokus klar auf maximalen Zahnerhalt, wenig Behandlungsaufwand, geringen finanziellen Aufwand und Optimierung der Frontzahnästhetik gelegt hatte, waren die Behandlungsoptionen im Vergleich zu den in den Leitlinien empfohlenen Therapiemaßnahmen limitiert. Unter dem Aspekt der Zahnerhaltung und unter ökonomischen Aspekten kann dies im Nachhinein beinahe als Vorteil bewertet werden. Hätte die Patientin zu Beginn den Wunsch nach einer ästhetischen, Implantat-unabhängigen prothetischen Versorgung geäußert, wären auch bei Planung einer erweiterbaren herausnehmbaren Versorgung (Planung 1) weitere Zähne extrahiert worden. Dabei hätte die Verwendung von stark parodontal vorgeschädigten Zähnen als Pfeiler prognostisch zu keiner besseren Situation geführt, sondern im schlimmsten Fall sogar zu weiteren Extraktionen. Grundsätzlich weisen Pfeilerzähne von herausnehmbaren Restaurationen ein erhöhtes Risiko für Zahnverlust auf [15,16]. Während im Mittel 6% parodontal behandelter Zähne nach Parodontitistherapie in einem Zeitraum von 10 Jahren verloren gehen, verdreifacht sich diese Rate auf 18%, wenn der Zahn als Pfeiler für eine herausnehmbare Prothese verwendet wird [16].

Jetzt endet dieser Fall mit einer generalisiert fraglichen Prognose für die Restdentition – und zeigt nach 11 Jahren eine bessere Prognose als zum Anfangsbefund. Dieser Erfolg war aus verschiedenen Gründen nicht zwingend zu erwarten: Zum einen ist das Konzept einer verkürzten Zahnreihe bei einer derartig parodontal kompromittierter Patientin schwierig einzuschätzen. Der „posterior bite collaps“ führt – wie auch in diesem Fall – häufig zum Auffächern der oberen Front und Fehlbelastung der Restdentition, was bei parodontal vorerkrankten Patienten/-innen zwangsläufig zu einem sekundären okklusalen Trauma führt [17]. Der Einfluss eines sekundären okklusalen Traumas auf die Progression einer Parodontitis ist bisher nicht eindeutig nachgewiesen, aber auch nicht verworfen [11]. Zum anderen hatte ein Großteil der Restdentition zu Behandlungsbeginn eine ungünstige oder sogar hoffnungslose Prognose. Das hier gewählte Vorgehen wird von multiplen Publikationen postuliert: Nach dem „Würzburger Konzept“ verblieben mehr als 75% von 441 parodontal stark vorgeschädigten Zähnen, die nach etablierten Kriterien bereits vor Beginn der Initialtherapie zu entfernen gewesen wären, auch 3 Jahre nach erfolgter Parodontaltherapie immer noch in Funktion im Mund und wiesen keine Resttaschentiefen > 5 mm auf [18]. Auch eine retrospektive Untersuchung der Universität Kiel konnte zeigen, dass bei Patienten/-innen mit einer aggressiven Parodontitis (alte Klassifikation) und kontinuierlicher UPT 88,2% der fraglich eingestuften Zähne und immerhin 59,5% der als hoffnungslos eingestuften Zähne noch in situ waren [19].

- UPT und Adhärenz/Compliance

Im Verlauf der Therapie zeigte sich die Patientin nach Definition über die Überschreitung der Recall‑Frequenz um mehr als 100% als „non-attender“ [20]. Das über die parodontale Risikoanalyse ermittelte hohe Risiko mit einer Recall-Frequenz von 3 Monaten überschritt sie fast über den kompletten Behandlungsverlauf und erschien mehrfach nur 1-mal pro Jahr zu den UPT-Sitzungen (Tab. 1). In der Literatur werden diese Patienten/-innen als „non-compliant“ oder „non‑attender“ bezeichnet. Eine Nichteinhaltung der Recall-Termine/Unterbrechung der UPT führt zu einem erhöhten Risiko für Zahnverlust [20,21]. Eine aktuelle Metaanalyse ermittelte hierfür eine jährliche Zahnverlustrate von 1,51 (1,06–2,16) in dieser Patientengruppe [21]. Das ist im vorliegenden Fall nicht eingetreten. Die Patientin konnte diesen Mangel an Einhaltung der UPT-Termine mit einer überdurchschnittlich guten häuslichen Mundhygiene über den gesamten Therapiezeitraum ausgleichen.

- Parodontale Schienungen

Permamente oder semipermanente Schienungen von parodontal kompromittierten Zähnen sind Optionen zur Verbesserung des Patientenkomforts, des Kauvermögens und zur Kontrolle der Okklusionskräfte [22,23]. Durch adhäsive Einschienung extrahierter Zähne, deren Wurzel vorher reseziert und gefüllt wurde, fungieren diese wie ein Brückenglied; aufwändige prothetische Rehabilitationen oder Implantattherapien können vermieden oder zumindest verzögert werden [24,25]. Dies wurde im vorliegenden Fall mit dem nichterhaltungswürdigen Zahn 41 durchgeführt. Dadurch könnten sogar Komplikationen wie Pfeilerverluste oder periimplantäre Infektionen, die bei parodontal erkrankten Patienten/-innen häufiger vorkommen, vermieden werden [26,27]. Hier wurde die Schienung im Oberkiefer zusätzlich genutzt, um die durch die aufgefächerte Front entstandenen Lücken zu schließen. Eine retrospektive Untersuchung der Universität Heidelberg zeigte, dass die Schienung von parodontal kompromittierten Unterkiefer-Frontzähnen zu einer hohen Survivalrate und parodontaler Stabilität während der UPT führte [24]. Diese Ergebnisse werden auch von einer longitudinalen retrospektiven Analyse geschienter Zähne bei Parodontitispatienten mit regelmäßiger UPT aus dem Zentrum in Kiel unterstützt [28]. Geschiente Zähne weisen bei guter Mitarbeit (bezüglich Mundhygiene und UPT) kein höheres Risiko für Zahnverlust auf. Die Prognose wird dabei nicht verändert und Reparaturen der Schienungen kommen gehäuft vor.

Bei unserer Patientin kam in der Behandlungszeit kein Bruch der Schienung vor. Reparaturen waren eher ästhetischer Natur, wenn die Zahnform noch etwas nachkorrigiert wurde. Kritisch betrachtet hätte der eingeschiente Zahn 41 weniger gekürzt werden können, um eine Art Pontic-Effekt zu erzielen. Hier liegt ein geringer Spalt zur Mukosa vor, was die Patientin nicht störte und ästhetisch nicht auffällt, aber eine Biofilmretentionsnische ist, die zusätzlich gereinigt werden muss. Die Kombination von Schienung und Contouring/adhäsivem Lückenschluss in der OK-Front bedeutete für die Patientin einen großen Schritt in Richtung positiverer Selbstwahrnehmung. Sie litt aufgrund wiederholter abfälliger Bemerkungen über ihre Zähne sehr unter der Zahnstellungsänderung und den Lücken im oberen Frontzahnbereich. In Abbildung 10 zeigt sich, wie sich ihr Lächeln durch diese einfache und kostengünstige Maßnahme positiv verändert hat. Während sie beim Anfangsbefund (links) wenig lächelte, die Bewegung der Oberlippe vermied und das Lächeln direkt nach dem adhäsiven Lückenschluss (Mitte) auch noch sehr verhalten und unsicher wirkte, zeigt das rechte Bild „viel Zahn“, die Mundwinkel sind viel deutlicher nach oben gezogen und die Oberlippenbewegung wird nicht mehr unterdrückt, obwohl dann „schwarze Dreiecke“ zu sehen sind. Die Patientin war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Derman

Derman Derman

Derman Derman

DermanFazit

„Der Mut, etwas nicht zu tun“, hat in diesem Fall dazu geführt, dass die Patientin trotz eines hohen Risikoprofils (Grad C) und einer sehr komplexen Ausgangslage (Parodontitis Stadium IV, Falltyp 2 und 3) einen seit 11 Jahren weitgehend stabilen parodontalen Status aufweist. Mit der als Provisorium geplanten Lösung des Einschienens eines eigenen Zahns und adhäsiven Lückenschlusses mit Verblockung ist die Patientin nach eigenen Angaben ohne Einschränkung ihres Kau- und Lebenskomforts sehr zufrieden [29]. Der Zustand ist bis heute unverändert und ohne weiteren Zahnverlust geblieben, allerdings verläuft der Lichen ruber planus leider progredient und seit längerem auch unter Beteiligung der keratinisierten Gingiva. Die Patientin vermeidet weiterhin die topische und/oder systemische Anwendung von Glukokortikoiden aus Sorge vor den Nebenwirkungen.

Auch wenn die Behandlung lange vor der Veröffentlichung der EFP-Leitlinie stattgefunden hat, lässt sich anhand des Falles sehr gut verdeutlichen, dass auch dieser eher unkonventionelle Therapieansatz sich im Rahmen der Leitlinie unter Wahrung der Patientenautonomie abbilden lässt. Leitlinien und Patientenautonomie stehen nicht zwangsläufig in einem Spannungsfeld, denn unter Beachtung dieser beiden Aspekte lässt sich die individuell optimale Therapieform aus Patientensicht herausarbeiten. Gerade bei einer lebenslangen Betreuung, die eine Parodontitistherapie erforderlich macht, ist eine gute Arzt-Patient-Beziehung ein zentraler Punkt für die langfristige Therapietreue und den damit verbundenen nachhaltigen Therapieerfolg. Diese lässt sich über die Wahrung der Patientenautonomie und die partizipative Entscheidungsfindung erreichen.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.