|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Relevante Faktoren

- Medizinische Indikation/Ausgangsbefund

- Welcher Kiefer soll versorgt werden? Ober- oder Unterkiefer oder beide zusammen?

- Anzahl und Verteilung der Implantate: Sind sie ausreichend für eine festsitzende Lösung?

- Prothetische Position und Achsneigung der Implantate und mögliche Einschränkungen dadurch.

- Implantatsystem/Durchmesser: Welche Versorgungsmöglichkeiten und prothetischen Teile bietet der jeweilige Hersteller?

- Sind verschiedene Implantatsysteme in einem Kiefer vorhanden?

- Kann digital oder muss analog gearbeitet werden?

- Fehlender Gingivaanteil: Muss Zahnfleisch ersetzt werden und wenn ja, wie viel?

- Alter und Compliance des/der Patienten/-in: Bereitschaft zur Mundpflege, Medikamenteneinnahme, Gesundheitszustand, physische Einschränkungen.

- Sollten Reparaturfähigkeit und Möglichkeiten zur Anpassung der Versorgung zwingend gegeben sein?

- Geschlecht und Zustand der Muskeln: z.B. zierliche Frau oder kräftiger Mann?

- Liegen Bruxismus oder Kiefergelenksbeschwerden vor?

- Bisssituation, Bisshöhe, Kiefergröße, Größe der Ersatzzähne, bestehen funktionelle Einschränkungen oder Bissanomalien?

- Zustand des Gegenkiefers: natürliche Bezahnung oder prothetische Versorgung?

- Patientenwünsche: festsitzend? hochästhetisch? Liegen Materialunverträglichkeiten vor? Welche Ängste und Vorstellungen bestehen?

- Finanzielle Möglichkeiten: Wie hoch ist das Limit? Wie ist der/die Patient/-in versichert?

- Anzahl der Termine und Zeitfaktor: In welchem Zeitraum soll die Behandlung erfolgen oder abgeschlossen sein?

- Auslandspatient/-in oder weite Anfahrtswege, ggf. immobile/-r Patient/-in?

Erst nach Beantwortung dieses Fragenkatalogs und der Abwägung aller Optionen ergibt sich ein Gesamtbild und daraus resultierend die beste Lösung für den Patienten oder die Patientin. Bei dem Punkt „digitale oder analoge Vorgehensweise“ ziehe ich meinen Mann als CAD/CAM-Berater hinzu. Dabei kommt von ihm meistens der Satz: „Mach’s nicht zu kompliziert! Egal was du machst – mach einfach, dass es passt und wir danach alle zufrieden sind und keinen Ärger haben!“

Ich finde es wichtig, zu Beginn die Zeit zu investieren, vorab alles gedanklich „durchzuspielen“, Pros und Contras abzuwägen und sich in die Situation der Patientin oder des Patienten zu versetzen. Es gilt genau zu erfassen, welche Wünsche und Vorstellungen patientenseitig bestehen, und abzugleichen, was davon sinnvoll umsetzbar ist. Dies gelingt jedoch nur, wenn alles gemeinsam durchgesprochen und offen kommuniziert wird. Sobald der Plan steht, ist der Rest nur noch Arbeitsroutine!

Mit dieser Vorgehensweise gewinnt man zudem Vertrauen und vermeidet am Ende den vernichtenden Satz von unzufriedenen Patienten/-innen: „So habe ich mir das aber nicht vorgestellt!“ Zu Beginn jeder Behandlung steht die ästhetische Wunschvorstellung der Patienten/-innen. Dieses „gedankliche Bild“ sollte mithilfe eines Wax- oder Mockups in die Realität umgesetzt werden, um späteren Überraschungen vorzubeugen. Dabei erfasst man sehr schnell, ob die Patientenvorstellungen auch dem entsprechen, was wirklich notwendig und umsetzbar ist. Dieser „Probemantel“ stellt auch für den Patienten oder die Patientin ein „erlebbares“ Abbild dar und bildet für mich eine wichtige Gesprächs- und Handlungsgrundlage. Ohne dieses Backward-Planning ist jede Versorgung Glücksache und wird zum Lotteriespiel. Deshalb gebe ich davor auch keine verbindlichen Zusagen über Ausführung, Abläufe und Kosten.

Anhand der folgenden zwei Praxisbeispiele möchte ich nun schildern, wie sich neben einer grundlegenden Vorgehensweise trotzdem der Arbeitsablauf situationsbedingt ändern kann.

Fall 1: Optimale Implantatstellung und Gingivaverhältnisse – die Basis für eine schöne und funktionelle Versorgung

Dieser Fall zeigt, wie stressfrei und effizient eine Versorgung unter Berücksichtigung aller Patientenwünsche angefertigt werden kann.

Ausgangslage

- 60-jährige türkische Frau mit sehr schlechten Deutschkenntnissen (der Ehemann fungierte als Dolmetscher).

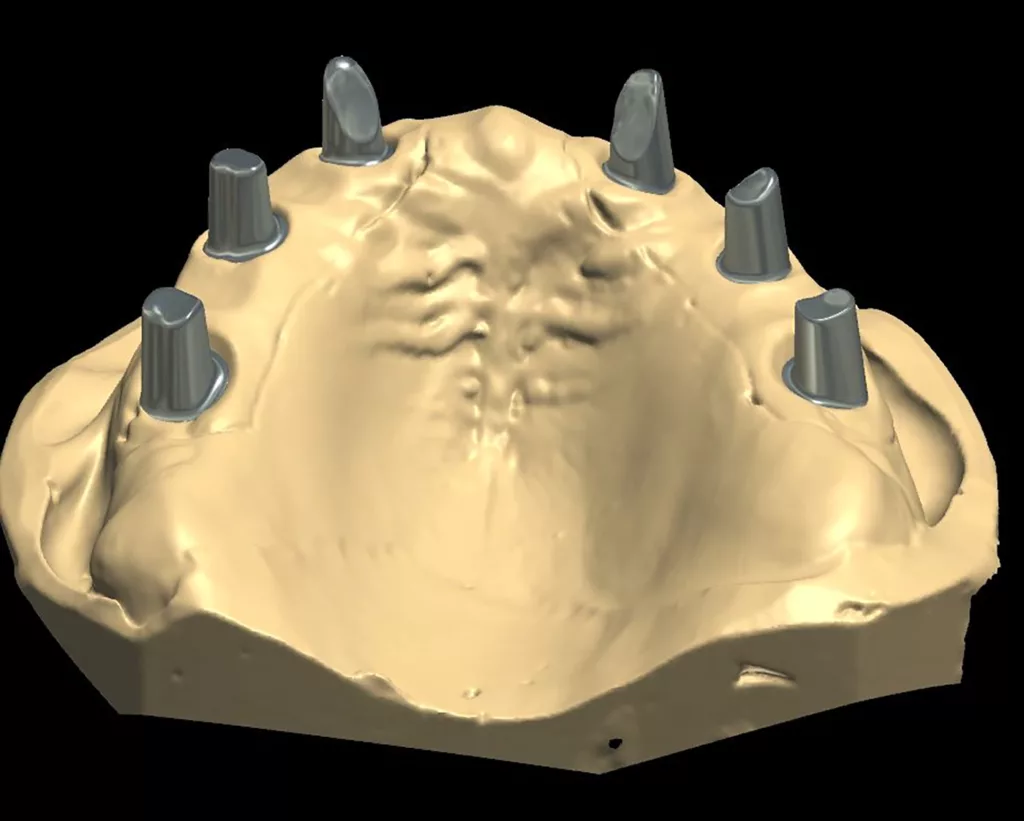

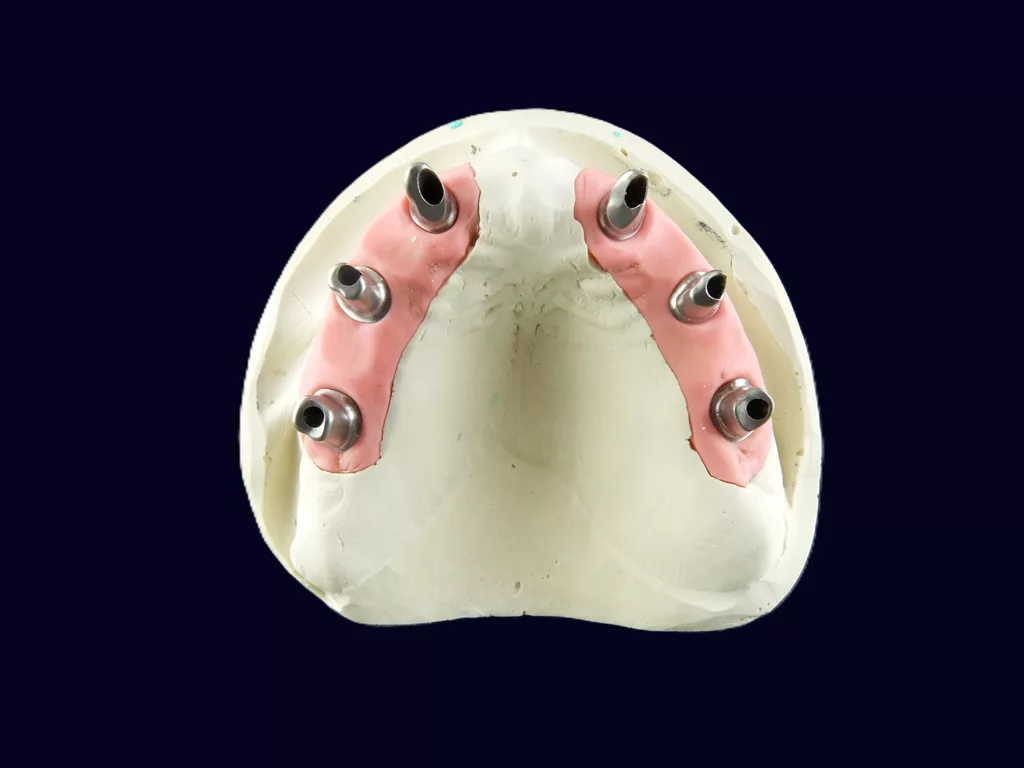

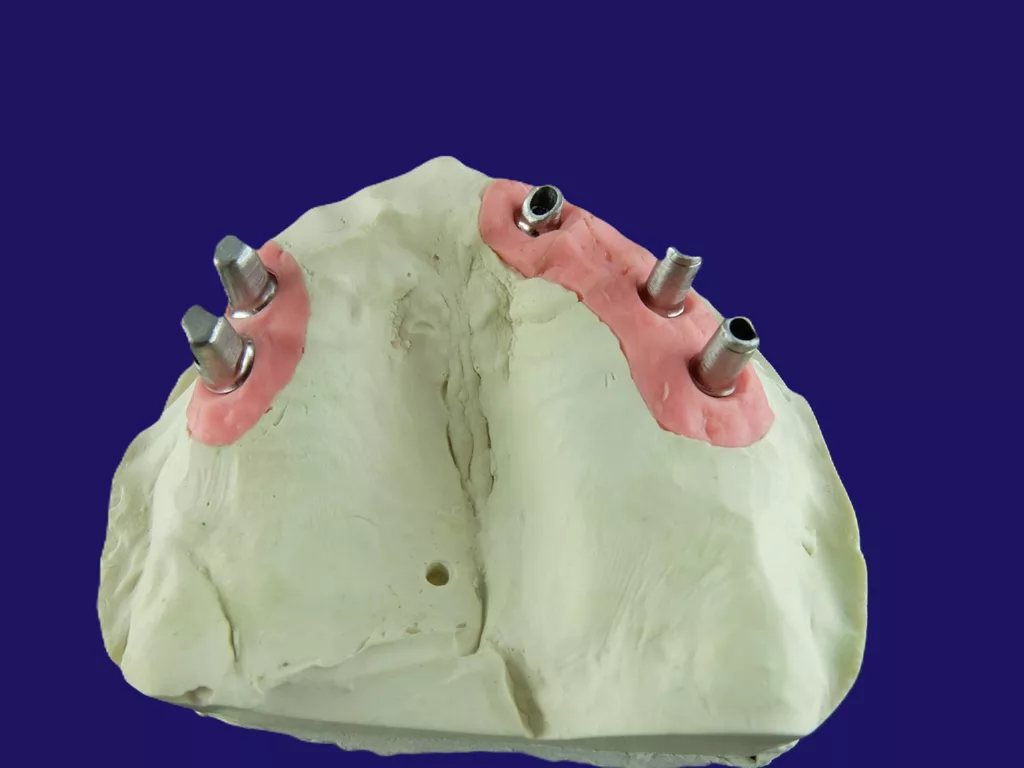

- Zahnloser Oberkiefer mit bereits inserierten Camlog-Implantaten in Regio 16, 14, 13, 23, 24, 26 und vorherigem Knochenaufbau.

- Die Implantate standen in guter Position und waren reizlos eingeheilt. Es fehlte nur minimal etwas Gingiva.

- Bisshöhe und Stellung der Zähne waren im Normbereich. Der Zahnfleischrand ist beim Lachen leicht sichtbar.

- Die Patientin war bereits über einen Zeitraum von 9 Monaten zahnlos und trug während dieser Zeit keine provisorische Prothese.

- Situationsmodelle oder Fotos von der ursprünglichen Zahnstellung waren nicht vorhanden.

- Im Gegenkiefer befinden sich Keramikkronen und -brücken, die in der Türkei angefertigt wurden. Der UK soll später neu versorgt werden.

- Guter Gesundheitszustand ohne nennenswerte Einschränkungen, Nichtraucherin.

Die Patientin möchte ausschließlich eine festsitzende Brücke aus Keramik, die in Deutschland hergestellt werden sollte. Sie wünschte sich schöne, gleichmäßige und nicht zu groß wirkende Zähne mit einer hellen Zahnfarbe. Aufgrund der guten Gesamtsituation konnte medizinisch und technisch den Wünschen der Patientin entsprochen werden. Im Gegenkiefer sollte nach der Fertigstellung des Oberkiefers die bestehende, in der Türkei gefertigte und insuffiziente Brücke entfernt und auf dem Restzahnbestand eine Teleskopversorgung angefertigt werden.

Finanzierung

Die Kassenpatientin verfügte über eine sehr gute Zusatzversicherung, die ca. 70% der Gesamtkosten übernahm. Dadurch hatten wir bei der Gestaltung und Ausführung etwas Spielraum.

Materialwahl

Die Wahl fiel auf eine zementierbare EMF-Brücke auf individuellen Titan-Abutments, keramisch vollverblendet. Das digital hergestellte Brückengerüst kann stabil und trotzdem grazil bei einer spannungsfreien Passung gestaltet werden. Es besteht die Option einer provisorischen Eingliederung, falls nachträglich kleinere Anpassungen nötig sein sollten. Die Abutments werden zusammen mit dem Gerüst individuell gestaltet und bei Dedicam (Camlog) gefertigt. Das spart Kosten und Zeit. Zusätzlicher Vorteil: Die Patientin erhält dadurch die „Pro Patient-Garantie“ von Camlog, da alles zum Camlog-System gehört.

Herausforderungen

Durch die längere Zahnlosigkeit im OK und die fehlenden Informationen über Form und Stellung der Zähne müssen diese wie auch die Bisslage rekonstruiert werden. Im Unterkiefer sind weder funktionelle Kauflächen noch eine sinnvolle Okklusionskurve vorhanden. Durch die Sprachbarriere war der Ehemann während der Behandlungen ständig anwesend und übernahm die Gesprächsführung.

Außerdem signalisierte dieser, dass auch er sich im OK und UK die gleiche Versorgung wünschte. Seine Frau war somit der „Probelauf“, ob wir als Behandlungsteam funktionieren. Auch der Zeitrahmen war eng gesteckt: Das Ehepaar hatte bereits eine Reise in die Türkei geplant und bis dahin sollte alles fertig eingesetzt sein.

Vorgehensweise und Umsetzung

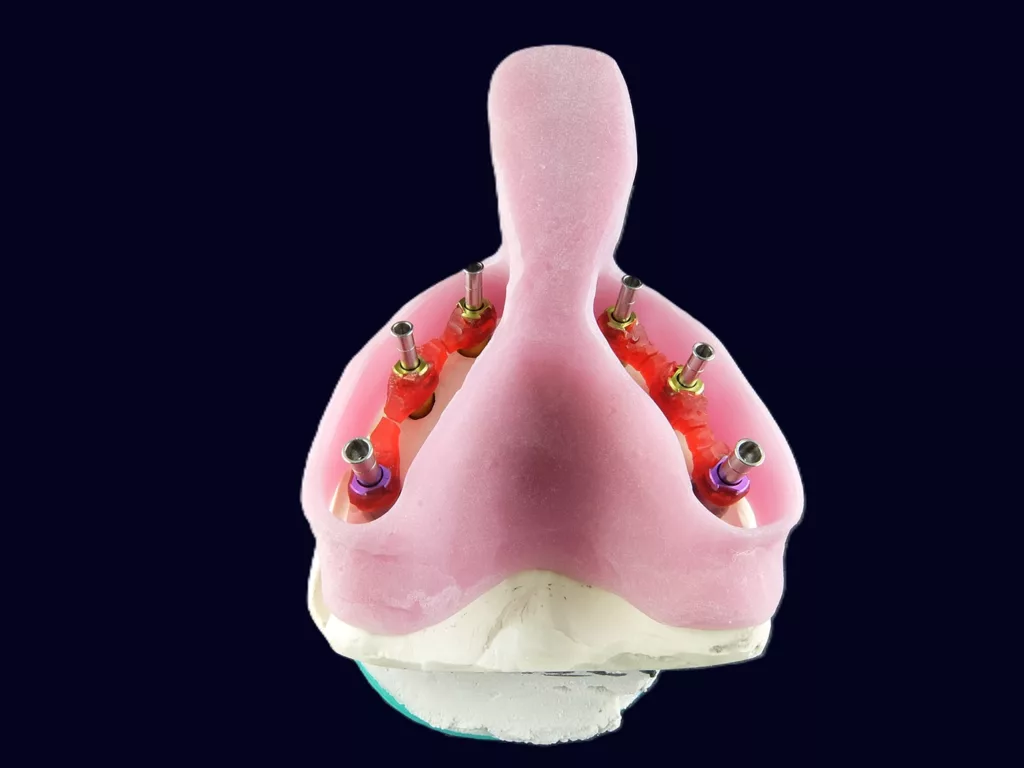

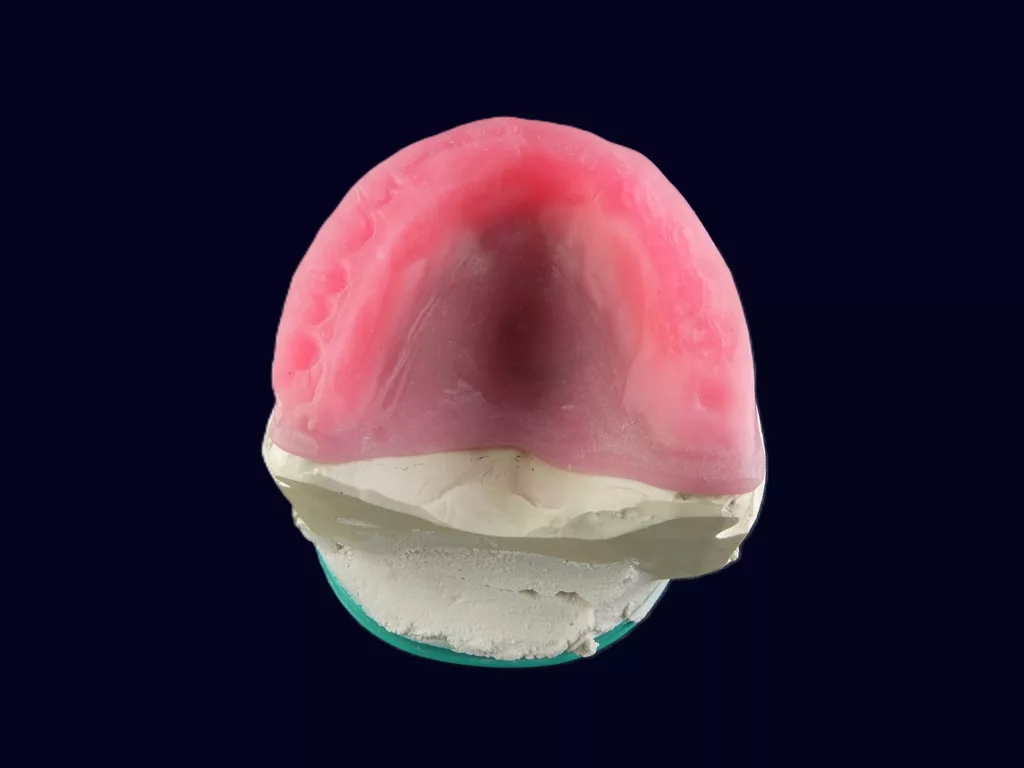

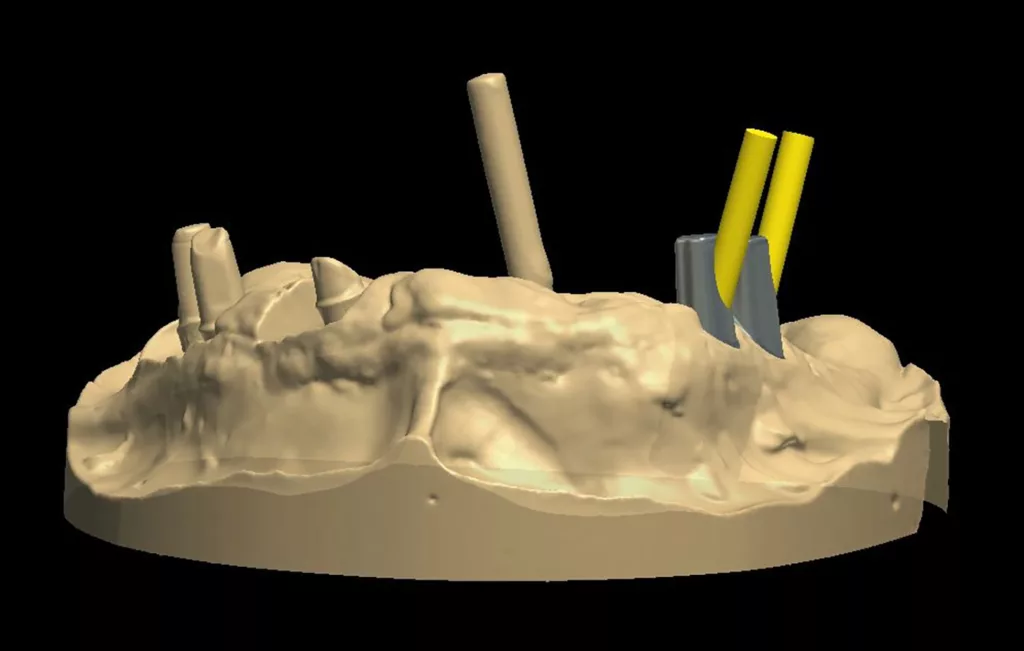

Nachdem keine Anhaltspunkte über Bisslage und -höhe sowie Form, Stellung und Farbe der Zähne vorlagen, war es zwingend notwendig, diese Informationen vorab zu erarbeiten. Dazu wurde zunächst der Unterkiefer mit Alginat und der Oberkiefer mit einem Standardlöffel und Impregum über geschlossenen Abformpfosten (Abb. 1) abgeformt sowie eine Vorbissnahme mit Silikon genommen.

Petra Streifeneder-Mengele

Petra Streifeneder-MengeleNach der Modellherstellung erfolgte mithilfe einer Aufstellbasis im Labor zusammen mit der Patientin eine sprachgeführte Frontzahnaufstellung, um Bisshöhe und Stellung der Zähne zu rekonstruieren und erste Anhaltspunkte zu erhalten. Leider lehnte die Patientin das Angebot ab, diese Aufstellung in eine provisorische Prothese umzusetzen, da sie mit dem zahnlosen Zustand gut zurechtkam. Obwohl ich sie darüber aufklärte, dass eine provisorische Prothese eine Art „Probemantel“ darstellt, mit der sich die Zunge und das Kiefergelenk wieder an eine Situation mit Zähnen gewöhnen können, und dass das Risiko bestand, dass sie bei der definitiven Brücke hiermit Probleme bekommen könnte.

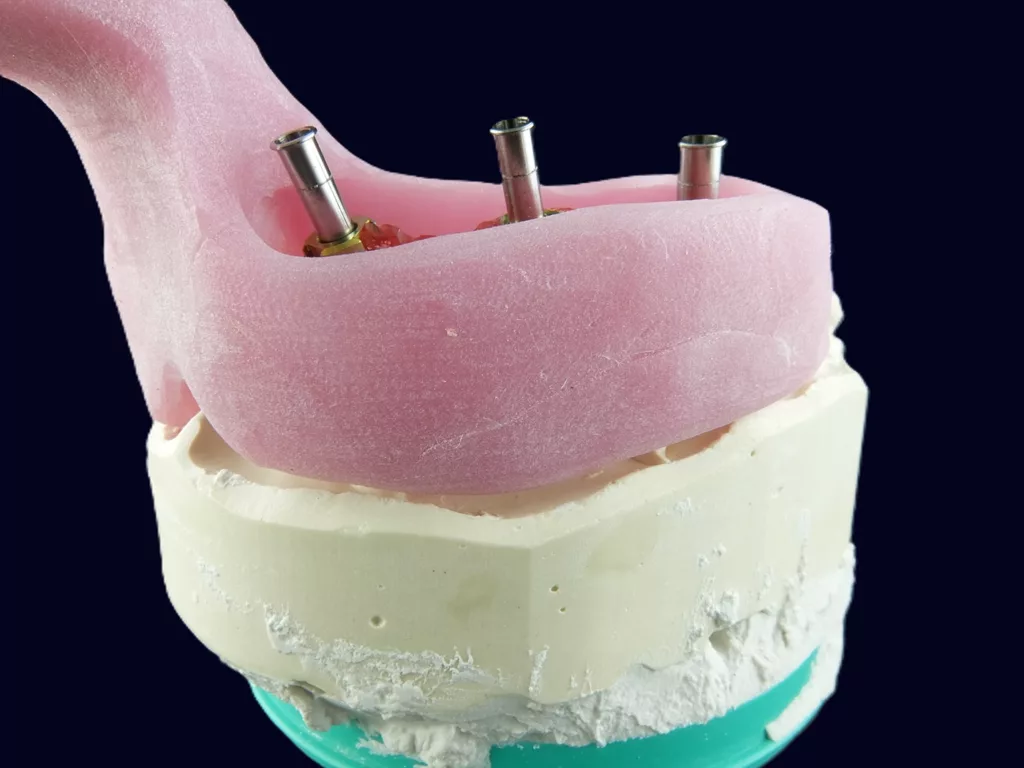

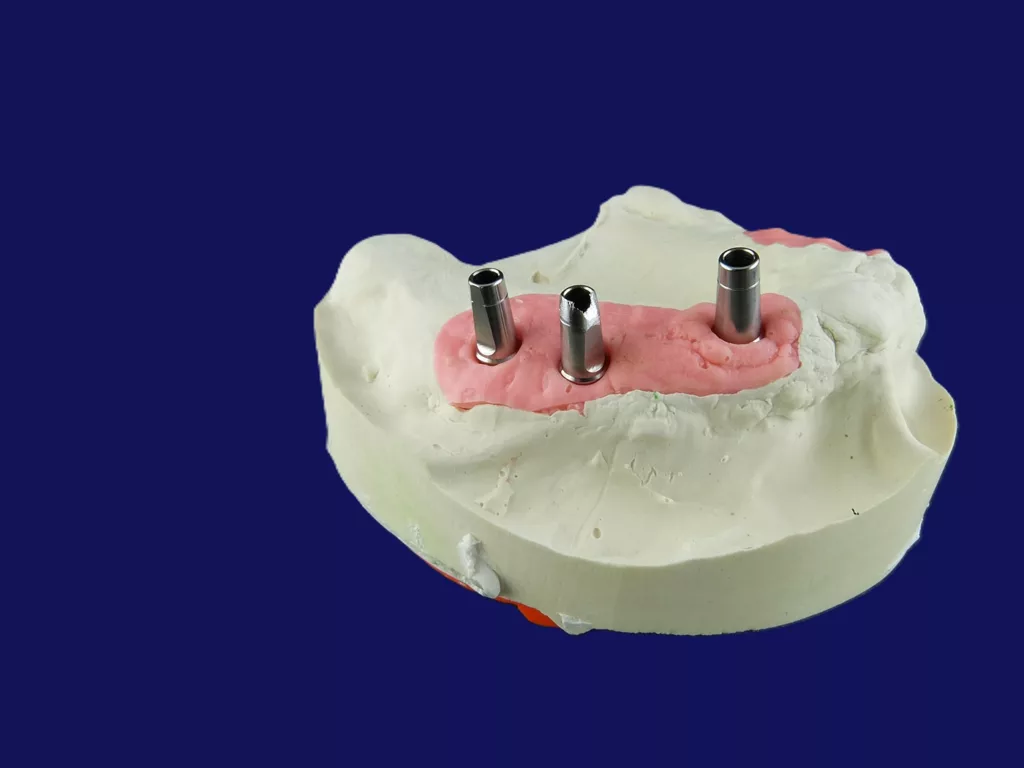

Der nächste Schritt umfasste die Vorbereitungen für die definitive Abformung und Kieferrelationsbestimmung. Dafür wurden Abformpfosten für die offene Löffeltechnik auf das Modell geschraubt (Abb. 2 und 3) und mit lichthärtendem Kunststoff (Fa. Briegel) verblockt (Abb. 4 und 5).

Alle verblockten Implantatversorgungen müssen auch verblockt abgeformt werden, um eine einwandfreie Passung gewährleisten zu können. Dazu gehört ebenfalls ein individueller Abformlöffel, der verwindungsstabil ist und ein stressfreies Abformen mit freiem Zugang zu den Schrauben ermöglicht (Abb. 6 bis 9).

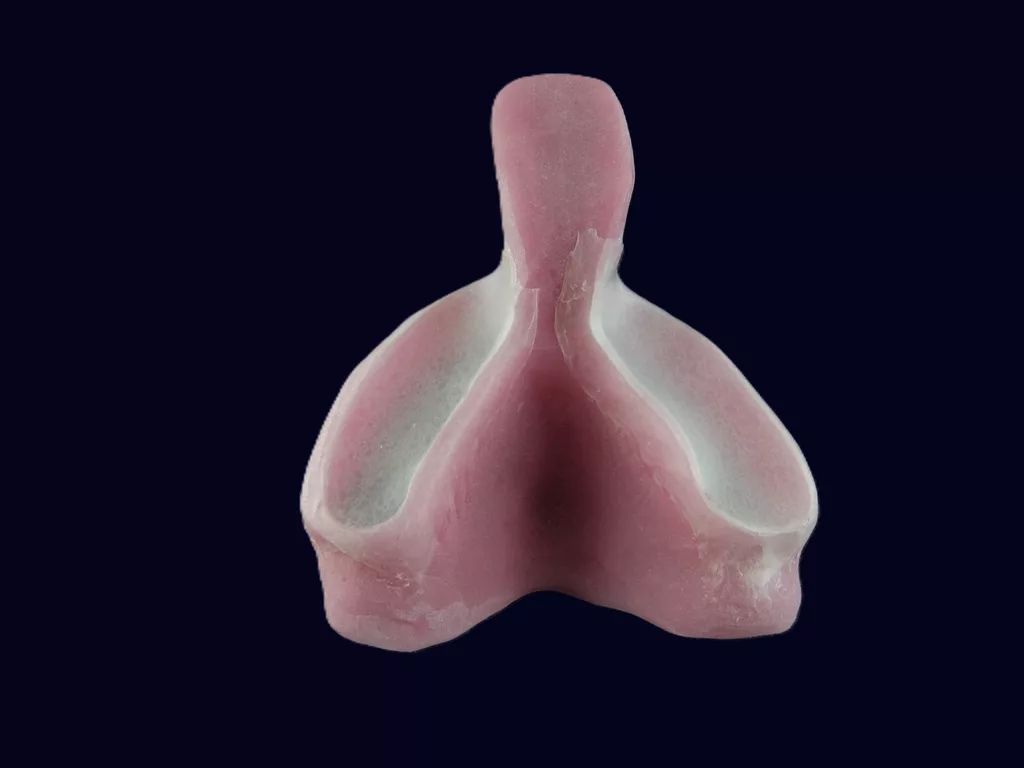

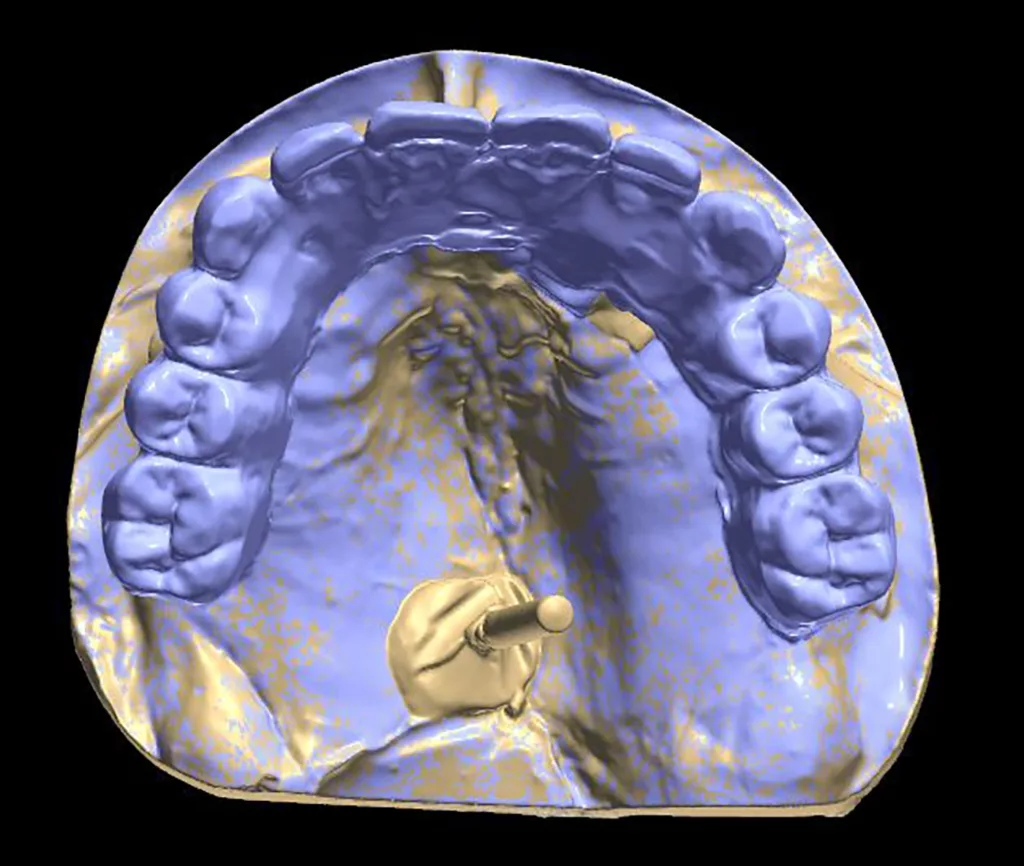

Abschließend fertigte ich noch eine implantatgestützte Bissschablone an (Abb. 10 bis 14). Da bereits ein einartikuliertes Modell mit Laboranalogen vorlag, konnte eine exakte Kieferrelationsbestimmung zeitgleich mit der neuen Abformung erfolgen und auf dem neuen Modell ohne Probleme übertragen werden.

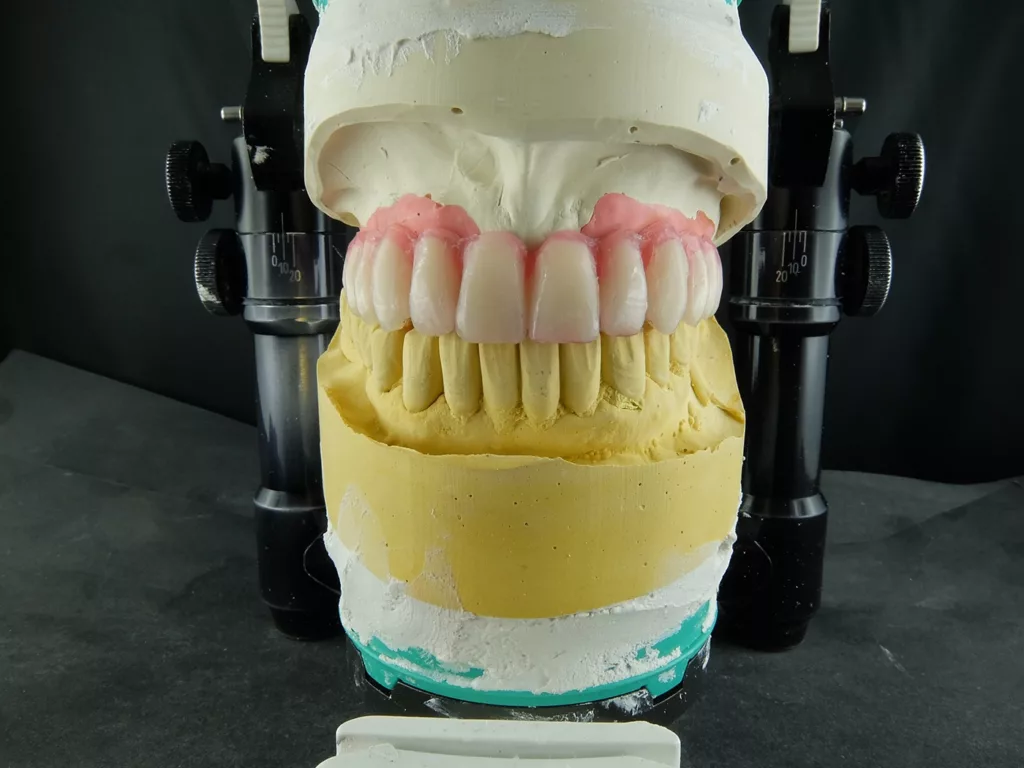

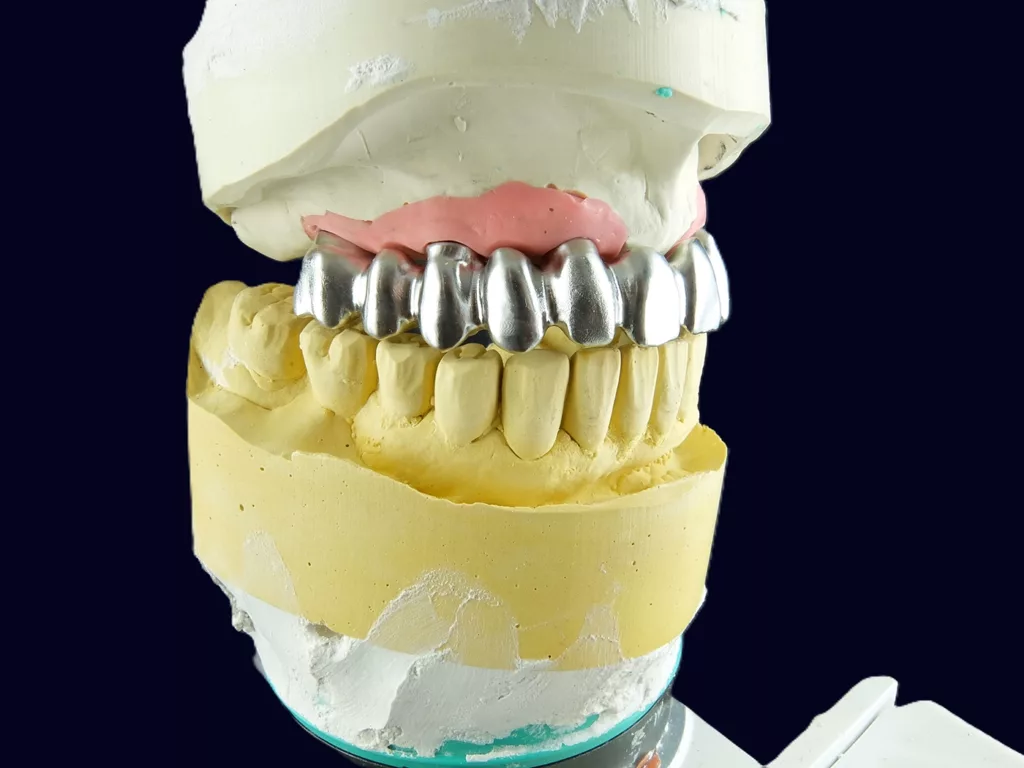

Die Modellherstellung, das Einstellen in den Artikulator sowie die Übertragung der Aufstellung stellten danach Routinearbeiten dar (Abb. 15 und 16). Allerdings musste beachtet werden, dass im UK die Kauflächen auf dem Modell noch entsprechend einer funktionellen Okklusionsebene angepasst und radiert werden mussten, bevor es an die Aufstellung der Seitenzähne gehen konnte (Abb. 17 und 18).

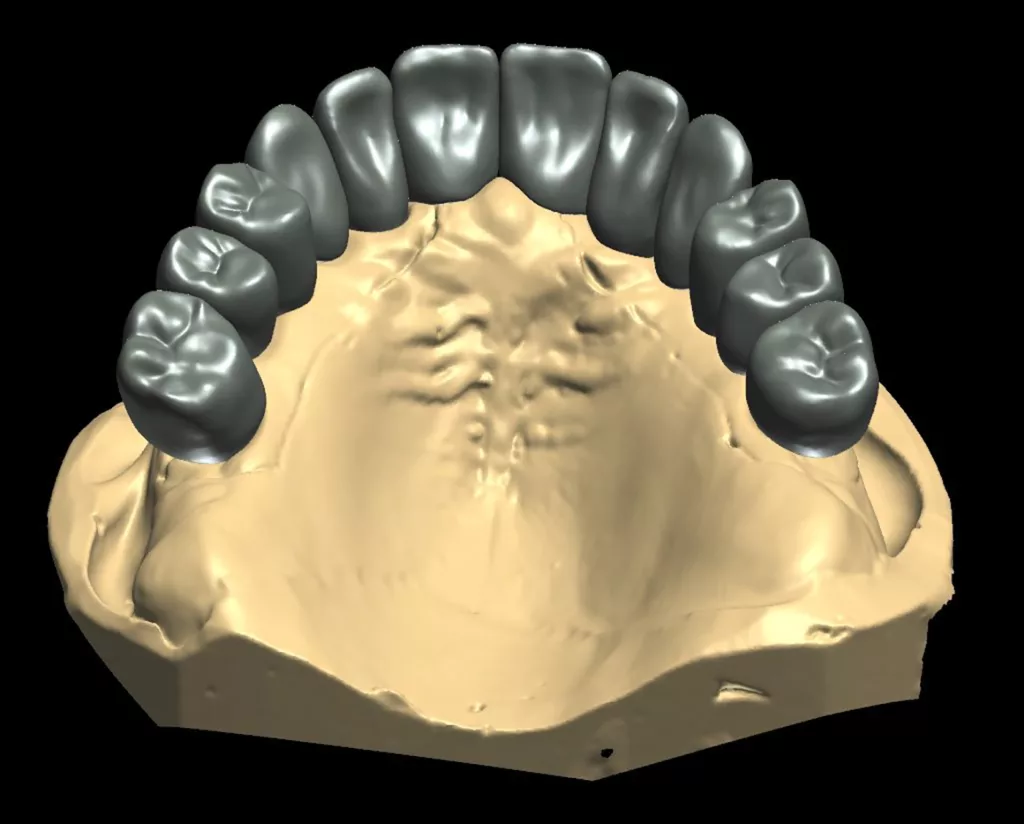

Diese diente dann als Wax-up für die digitale Konstruktion der individuellen Abutments und des Gerüstes.

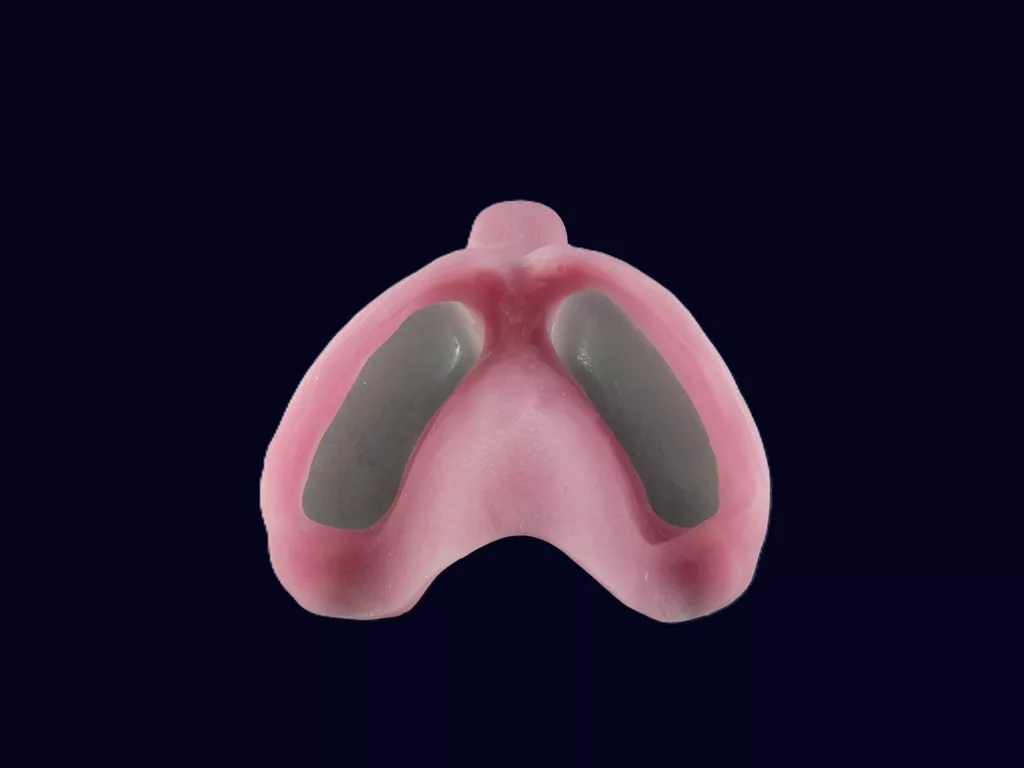

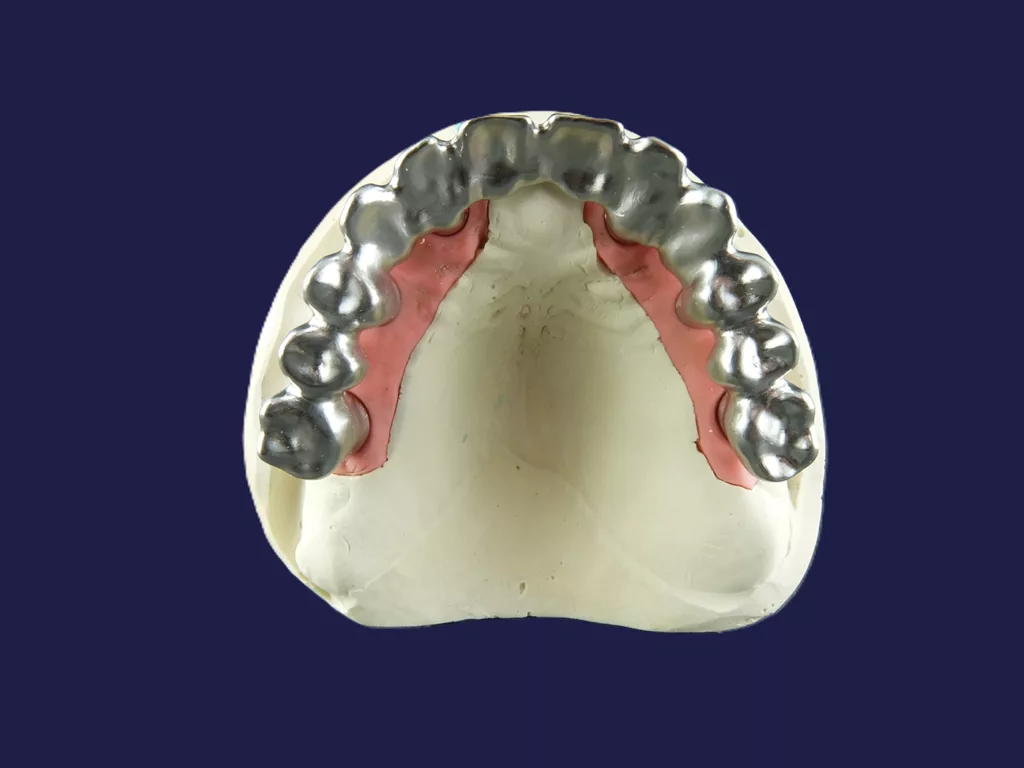

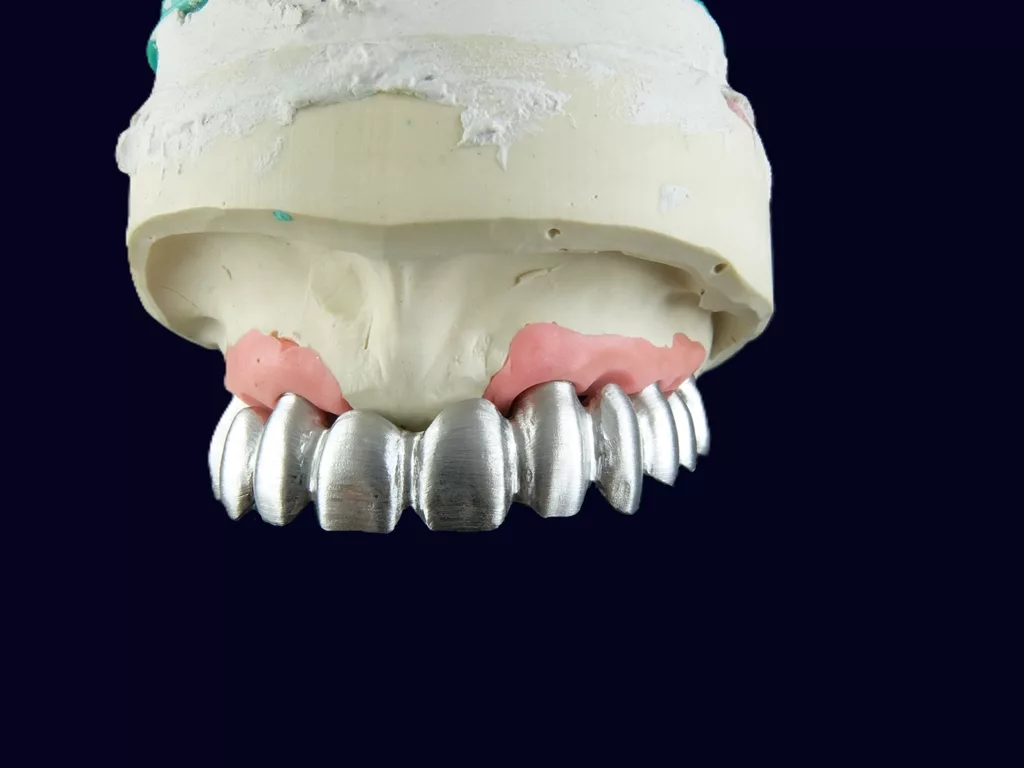

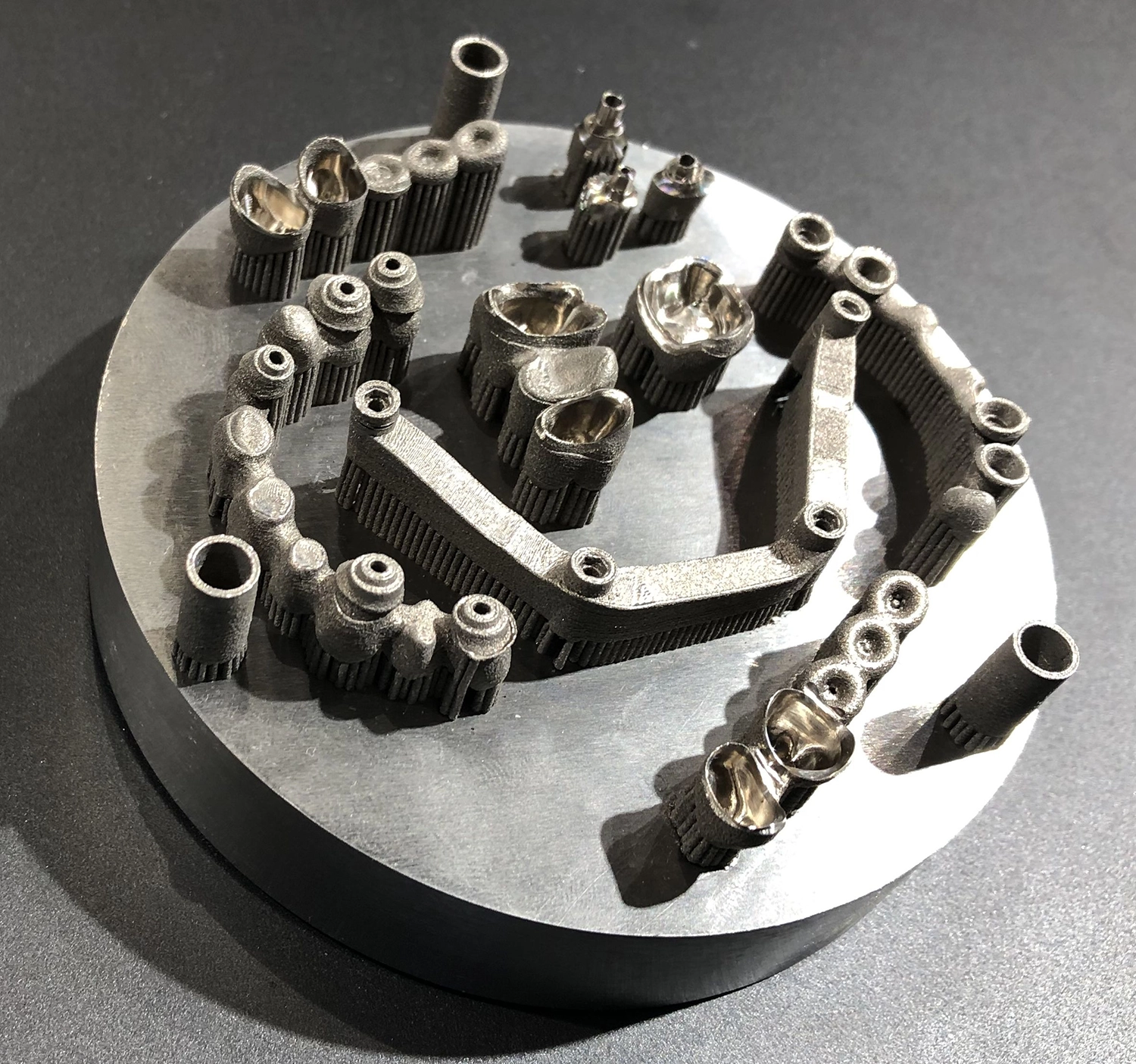

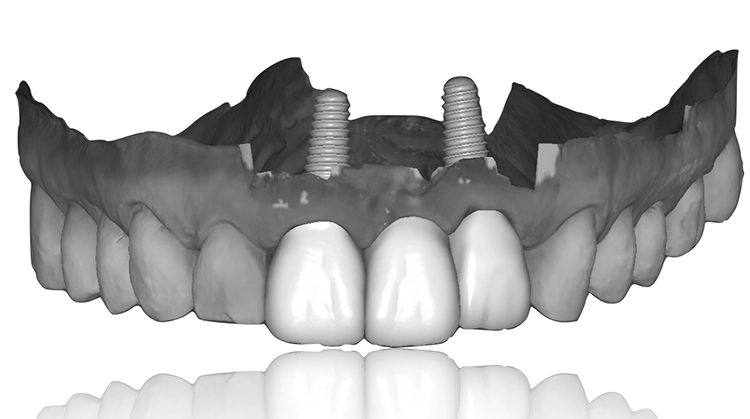

Aufgrund der aufwendig geleisteten Vorarbeit war es möglich, bei diesem Arbeitsschritt Zeit und Kosten zu sparen und die individuellen Abutments zusammen mit dem Gerüst im Backward- und Split-Filing-Verfahren zu konstruieren und alles bei Dedicam (Camlog) fräsen zu lassen (Abb. 19 bis 21). Danach musste das Gerüst nur noch minimal auf den Abutments aufgepasst werden (Abb. 22 bis 25).

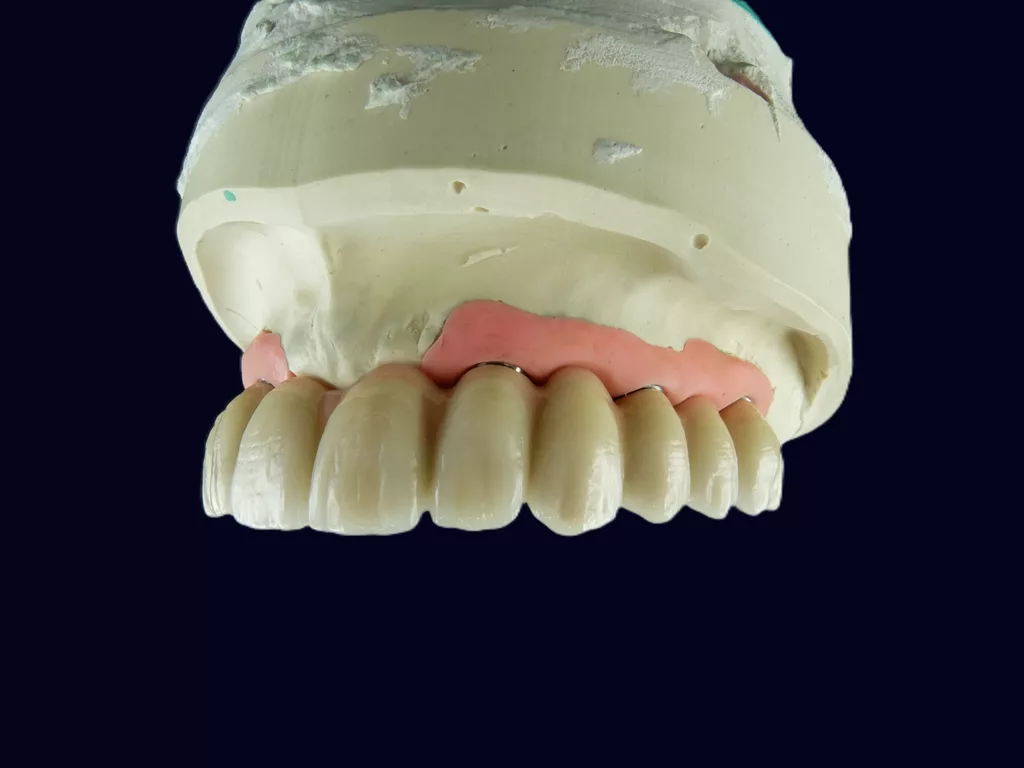

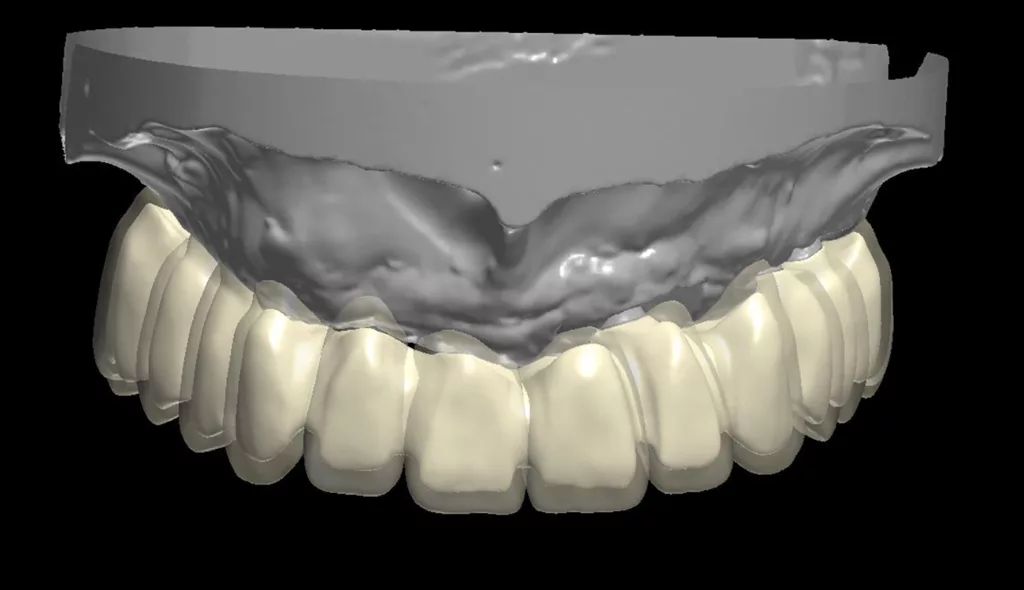

Um während der Einprobe gleichzeitig einen Eindruck von Ästhetik und Unterkieferposition zu erhalten, wurde die Aufstellung als Wax-up mithilfe eines Vorwalls auf das Gerüst übertragen (Abb. 26 bis 28).

Bis auf die Farbwirkung konnten nun in der Praxis alle wichtigen Faktoren überprüft werden: Bisshöhe, Frontzahnstellung, Sprache, Lippenbild sowie Gingivaverdrängung. Mit dem mitgelieferten Einsetz- und Kontrollschlüssel ließ sich der Sitz der Abutments im Mund ebenfalls gut überprüfen (Abb. 29 und 30).

Die auf dem Modell radierten Kauflächen im UK wurden im Mund nach der Modellvorgabe eingeschliffen sowie der Unterkiefer erneut abgeformt und eine Bisslagefixierung auf dem Gerüst vorgenommen. Nach einer abschließenden Röntgenkontrolle vereinbarten wir mit der Patientin, dass aus Zeitgründen gleich die Fertigstellung erfolgt.

Nach der Neueinstellung im Artikulator musste das Brückengerüst nochmals nachbearbeitet werden (Abb. 31 und 32) und die Keramik (IPS Style/Ivoclar) konnte nun aufgetragen werden (Abb. 33 und 34).

Indem ich die Brücke gleich fertigstellte, ging ich zwar das Risiko ein, dass der Patientin die Farbe nicht gefiel, allerdings vertraute ich darauf, dass die von ihr ausgesuchte Zahnfarbe ihren Wünschen von „hellen“ und „schönen“ Zähnen entsprach (Abb. 35 bis 38). Nun konnte die Brücke problemlos eingegliedert werden. Die Patientin zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis (Abb. 40). Abschließend wurde die eingesetzte Brücke mit Alginat abgeformt (Abb. 39) und eine Schutzschiene für die Nacht angefertigt.

Fazit

Durch die gute Vorarbeit mit phonetischer Aufstellung und gezielten Einproben konnte auf der Grundlage korrekt sitzender Implantate diese Versorgung in wenigen Schritten sicher umgesetzt werden. Für mich überwiegen auch die Vorteile eines keramisch verblendeten EMF-Gerüstes gegenüber Vollzirkon, da ich eine ästhetische und abrasionsfreundliche Oberfläche mit einem grazilen und bruchstabilen Gerüst verbinden kann. Das Chipping-Problem ist in diesem Fall gering, da der Gegenkiefer eine Versorgung mit einer Teleskopprothese erhält. Sollte langfristig auch im UK der Restzahnbestand durch eine festsitzende Implantatbrücke versorgt werden, muss über das dazu passende Oberflächenmaterial allerdings nochmals nachdacht werden.

Noch eine abschließende Bemerkung: Der Ehemann der Patientin wurde mittlerweile ebenfalls mit Implantatbrücken versorgt. Obwohl es in der Türkei wesentlich billiger (im wahrsten Sinne des Wortes!) gewesen wäre, waren die beiden Patienten von der deutschen Wertarbeit überzeugt und gerne bereit, die Mehrkosten zu tragen. Natürlich kam diesem Umstand auch die gute Erstattung der Zusatzversicherung entgegen.

Fall 2: Wenn „das Kind in den Brunnen gefallen ist“ und was dann noch möglich ist

Im Vergleich zum vorherigen Fall war dieser Patient der Meinung, dass er sich viel Geld sparen kann, wenn er die Implantatversorgung im Ausland fertigen lässt. Letztendlich hat er aber doch nur dabei draufgezahlt!

Ausgangslage

- 61-jähriger deutscher Mann, der wechselweise in Spanien und in Deutschland lebt.

- In Spanien wurde er vor 1,5 Jahren mit einer Implantatbrücke (Regio 15 bis 25) aus NEM versorgt, die mit Komposit verblendet wurde. Diese war zum Teil verschraubt und zum Teil zementiert befestigt.

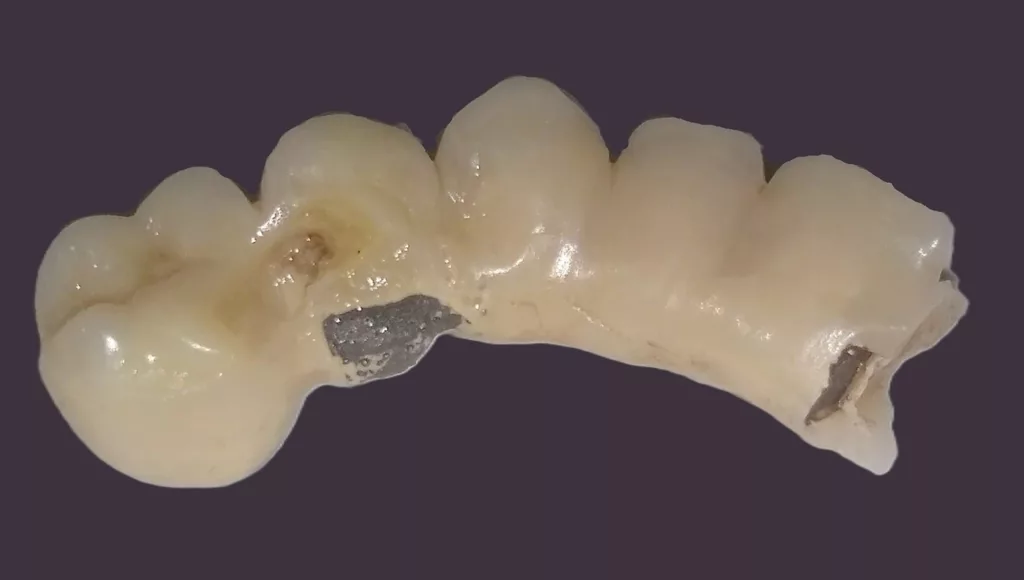

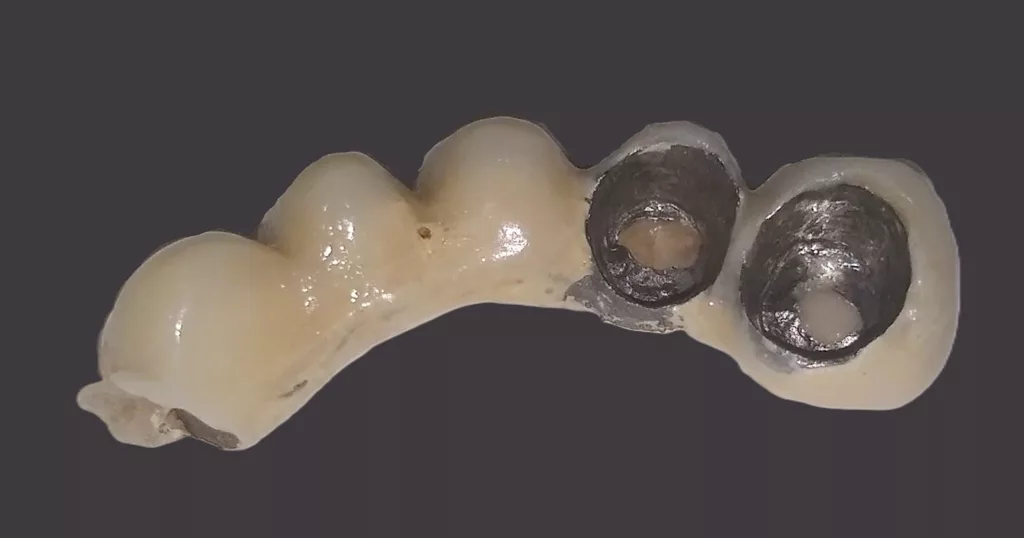

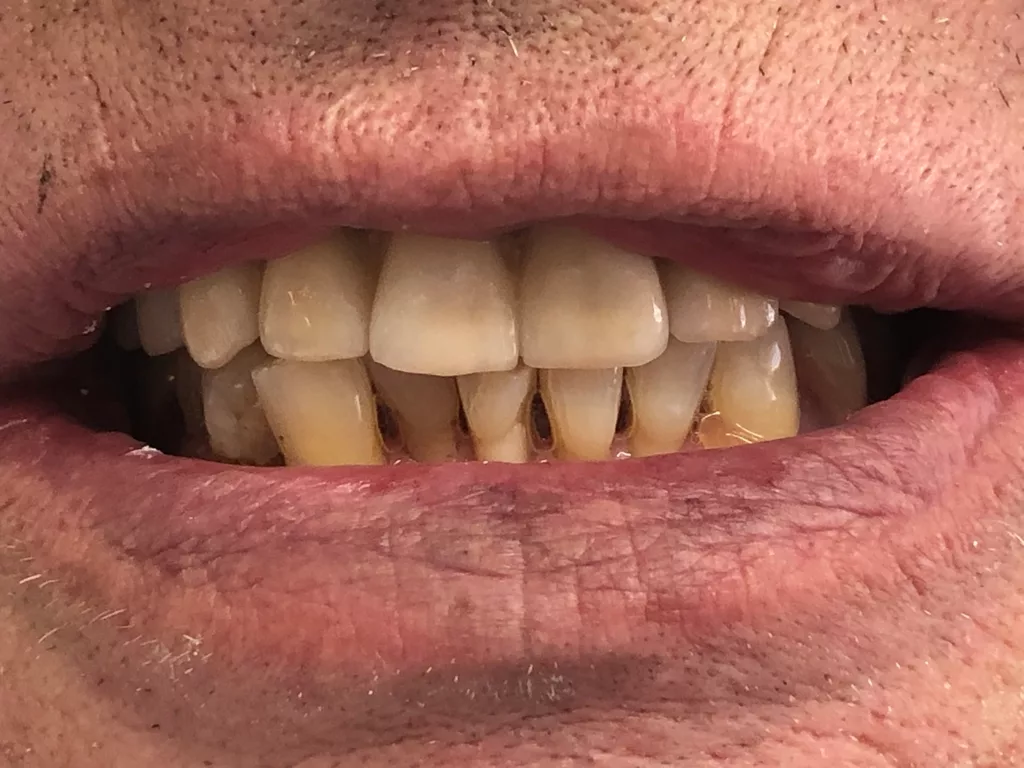

- Diese Brücke brach zwischen 21 und 11 und war nicht mehr reparabel (Abb. 41 und 42). Zudem war sie äußerst schlecht verarbeitet und wies von Anfang an Spannungen und einen schlechten Sitz auf. Bereits nach kurzer Zeit chippten auch Teile der Verblendungen.

- Der Patient berichtete über den Werdegang der vorangegangenen Implantatbehandlung. Vor ca. 10 Jahren wurden in Deutschland in Regio 14, 15, 16 Camlog-Implantate inseriert und mit zementierten VMK-Kronen einzeln versorgt. Zu diesem Zeitpunkt waren noch die natürlichen Restzähne vorhanden.

- Nachdem das Implantat 16 sowie der Restzahnbestand entfernt werden mussten, entschloss sich der Patient, aus Kostengründen die Behandlung in Spanien vornehmen zu lassen. Er erhielt in Regio 11, 22, 24 und 25 Paltop-Implantate (Keystone Dental Group). Das Implantat 11 musste allerdings kurze Zeit nach Eingliederung der fertiggestellten Brücke wieder entfernt werden.

- Vom Patienten erfuhren wir, dass der Behandler in Spanien keine Möglichkeit sah, die vorhandenen Camlog-Implantate 14, 15 neu versorgen zu können, und aus diesem Grund die vorhandenen Kronen stattdessen komplet präparierte.

Das lieferte auch die Erklärung für die ungewöhnliche Kombination von verschraubter und zementierter Befestigung (Abb. 43). - Der Gegenkiefer wies einen unvollständigen Restzahnbestand auf mit ungünstiger Okklusionsebene und abradierten Kauflächen.

- Der Patient besitzt einen großen Kiefer mit kräftiger Kaumuskulatur, ist Raucher und hat parodontologische Probleme. Die Gingiva ist bei starkem Lachen leicht sichtbar.

- Nun trug er als Notlösung eine provisorische Vollprothese, ebenfalls in Spanien angefertigt, die jedoch bezüglich Passung, Zahnform und Stellung für ihn nicht akzeptabel war.

- Als Anhaltspunkt lagen ein Modell mit der ursprünglichen Zahnstellung und Form sowie alte Fotos vor.

Der Patient wünschte sich wieder eine festsitzende Lösung – diesmal allerdings mit Keramik – auf den noch bestehenden Implantaten. Er wollte sich keine weiteren Implantate mehr setzen lassen, würde allerdings auch eine herausnehmbare Versorgung akzeptieren, wenn dies medizinisch, technisch und langfristig die bessere Wahl darstellte.

Außerdem sollten ursprüngliche Zahnform und Stellung wieder rekonstruiert werden und die Zähne natürlich aussehen. Als weiteren Faktor nannte er die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, nachdem er bereits einiges investiert hatte.

Patientenbedarf und Umsetzbarkeit

Es galt nun schnell, effizient und kostengünstig eine Lösung zu erarbeiten. Im ersten Schritt recherchierten wir, welche technischen Versorgungen mit den ausländischen Implantaten möglich waren. Und die Passform des vorhandenen Provisoriums sollte optimiert werden. Nachdem sich herausstellte, dass bei dem Paltop-Implantatsystem keine Möglichkeit bestand, digital konstruierte Abutments herzustellen, und eine Teleskop-Versorgung mit Standard-Abutments nicht machbar war, blieb nur noch die Möglichkeit übrig, wieder eine zementierte Brücke anzufertigen.

Locatoren konnten im Übrigen ebenfalls nicht eingesetzt werden, da die Implantate zu tief gesetzt waren und es keine entsprechenden Gingivahöhen gab. Um eine gleichmäßige Abstützung und Funktion gewährleisten zu können, musste sich der Patient zudem bereit erklären, im Unterkiefer zumindest eine provisorische Valplast-Prothese zu tragen.

Finanzierung

Der Patient ist in Deutschland nicht versichert und hat für die Implantate und deren Neuversorgung bereits eine fünfstellige Summe bezahlt. Nachdem er die Versorgung reklamiert hatte, einigte man sich dahingehend, dass zumindest die Kosten für die Brückenanfertigung zurückerstattet wurden. Für den Restbetrag verfügte der Patient zwar noch über private Rücklagen, trotzdem war der finanzielle Rahmen sehr eng gesteckt.

Materialwahl

Die Wahl fiel auf eine zementierbare EMF-Brücke, keramisch vollverblendet auf drei Standard-Abutments und zwei individuell gefrästen Abutments. Auch hier war ein EMF-Gerüst einer kostengünstigeren Brückenlösung aus Vollzirkon vorzuziehen, da die Implantatstellung sehr ungünstig war. Über das Chipping-Risiko, vor allem bei einseitiger Belastung, wurde der Patient aufgeklärt.

Herausforderungen

Eine große Besonderheit ist hier, dass zwei unterschiedliche Implantattypen verschiedener Hersteller verwendet wurden, wobei das Paltop/Keystone-Implantat in Deutschland kein gängiges System ist. Das Implantat 22 steht zudem zu weit palatinal. Insgesamt sind Anzahl, Verteilung und Neigungswinkel der Implantate sehr ungünstig. Dazu kommen eine fehlende Gingiva im Frontzahnbereich, eine starke Kaumuskulatur sowie eine insgesamt parodontologisch und funktionell belastete Situation – nicht zu vergessen der eng gesteckte Kosten- und Zeitfaktor.

Vorgehensweise und Umsetzung

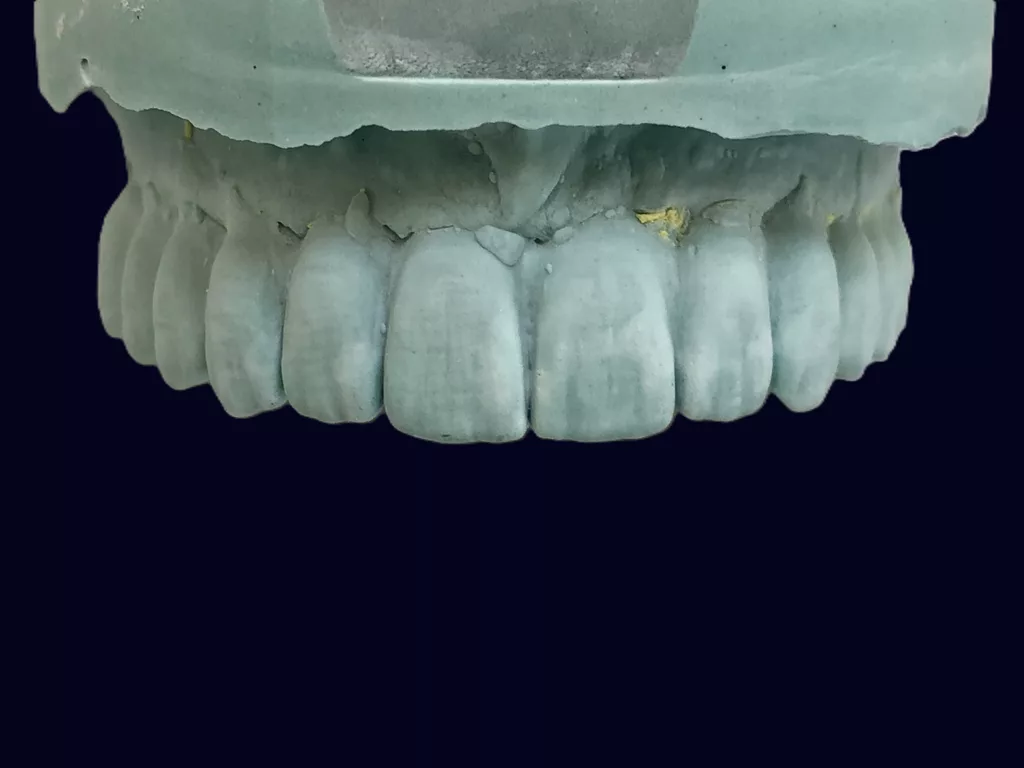

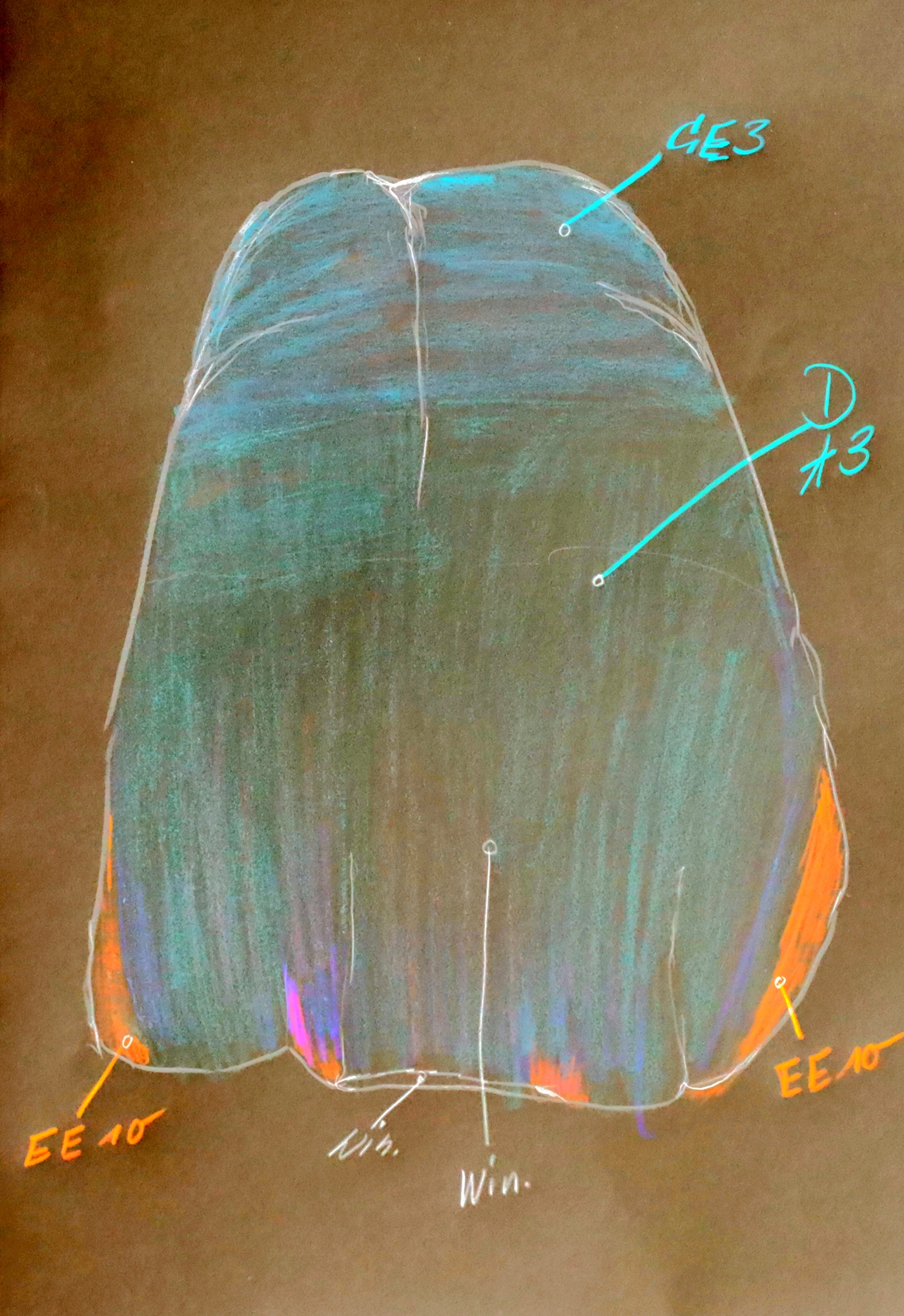

Auch in diesem Fall starteten wir wieder mit einer sprachgeführten Frontzahnaufstellung auf einer Kunststoffbasis zusammen mit dem Patienten im Labor auf einem zuvor genommenen Alginatabdruck. Als Anhaltspunkt dienten das vorhandene Situationsmodell und alte Fotos, die sich als sehr hilfreich erwiesen (Abb. 44 und 45).

In der Praxis wurden nach Entfernung der bestehenden Teile alle Abformpfosten direkt im Mund mit lichthärtendem Kunststoff verblockt und mit einem individuellen Löffel definitiv abgeformt. Aus Zeit- und Kostengründen wurde diesmal auf eine Vorabformung mit geschlossenen Abformpfosten verzichtet. Zugleich erfolgte noch die Kieferrelationsbestimmung mithilfe von Aufstellbasis und Wachswällen im Seitenzahngebiet. Die auf der Basis bereits aufgestellten Frontzähne boten eine gute Orientierung.

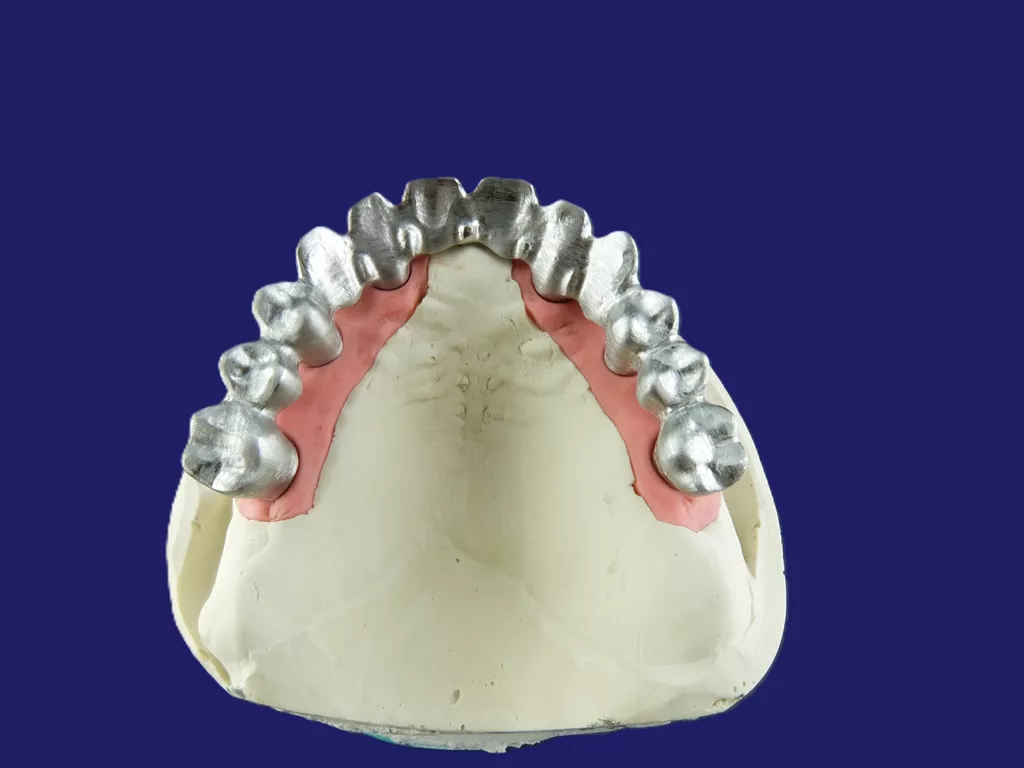

Außerdem wurde diese Basis mit Silikon im Mund unterfüttert, da eine Fixierung auf den Implantaten nicht möglich war. So konnte die Basis später problemlos auf das Originalmodell umgesetzt werden. Da es nur für das Camlog-System geeignete Bisspfosten gab, sparten wir uns aus Kostengründen den zusätzlichen Aufwand. Nach der Modellherstellung und Fixierung im Artikulator wurde die Aufstellung mit den Seitenzähnen komplementiert, um als Mock-up zu dienen. Die Anfertigung der Abutments stellte nun eine Herausforderung dar, da die Implantate sehr unterschiedliche Neigungswinkel hatten und weil das Paltop-System nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten bietet. Zum Glück gibt es einen Vertrieb in Deutschland (Rundas) für dieses System, sodass zumindest geeignete Standardaufbauten ohne Probleme bestellt werden konnten (Abb. 46).

Erst nachdem ich diese Aufbauten mithilfe eines Vorwalls angepasst hatte, war es möglich, im zweiten Schritt an die Herstellung der individuellen Camlog-Abutments und der Gerüstkonstruktion zu gehen. Dazu scannte ich die bearbeiteten Paltop-Aufbauten ein und konstruierte dazu passend den Rest (Abb. 47 bis 49). Die Abutments und das Gerüst wurden anschließend bei Dedicam (Camlog) gefräst (Abb. 50 bis 55). Auch in diesem Fall war das Gerüst zügig aufgepasst und überzeugte durch spannungsfreien Sitz. Um sicherzustellen, dass nach der Fertigstellung keine Korrekturen mehr notwendig wurden, übertrug ich wieder die Aufstellung mithilfe eines Vorwalls auf das Brückengerüst für die nächste Einprobe. Diesmal verwendete ich nur im Frontzahnbereich ein dafür geeignetes Wachs (Ästhetikwachs, Ästhetikpress).

Im Seitenzahngebiet spritzte ich einen selbsthärtenden Kunststoff (Q-Resin, Bredent) in den Vorwall. Somit war es möglich, schnell und einfach Korrekturen in der Front vorzunehmen als auch eine exakte Bissbestimmung durchzuführen (Abb. 56 und 57). Mit den Kunststoff-Aufbissen im Seitenzahnbereich konnte die Behandlerin die Okklusion besser überprüfen und Frühkontakte einschleifen.

Der Patient hatte damit auch die Möglichkeit, Sprache, Aussehen und Bissgefühl zu testen (Abb. 58). Nach der Einprobe konnte die Fertigstellung routinemäßig ablaufen. Das Gerüst wurde nochmals entsprechend angepasst (Abb. 59), um eine gleichmäßige Keramikschicht gewährleisten zu können. Anschließend konnte mit den Keramikverblendungen (IPS Style/Ivoclar) begonnen werden. Trotz der ungünstigen Umstände konnte das Ergebnis am Ende zufriedenstellen (Abb. 60 bis 63). Der Patient freute sich nicht nur über eine spannungsfreie und funktionelle Brücke, sondern auch über das natürliche Erscheinungsbild, das seinen eigenen ursprünglichen Zähnen entsprach (Abb. 64 bis 66).

Fazit

Trotz der ungünstigen Ausgangslage konnte am Ende ein ästhetisch und funktionell gutes Ergebnis erzielt werden. Selbst die Reinigungsmöglichkeit der Implantate war gewährleistet, sodass diese Lösung bei guter Pflege und regelmäßiger Nachkontrolle der Versorgung auch längerfristig Erfolg verspricht. Diesem Patienten wurde auch dadurch bewusst, dass John Ruskin‘s Zitat sich immer wieder bewahrheitet: „Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.“

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.