|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

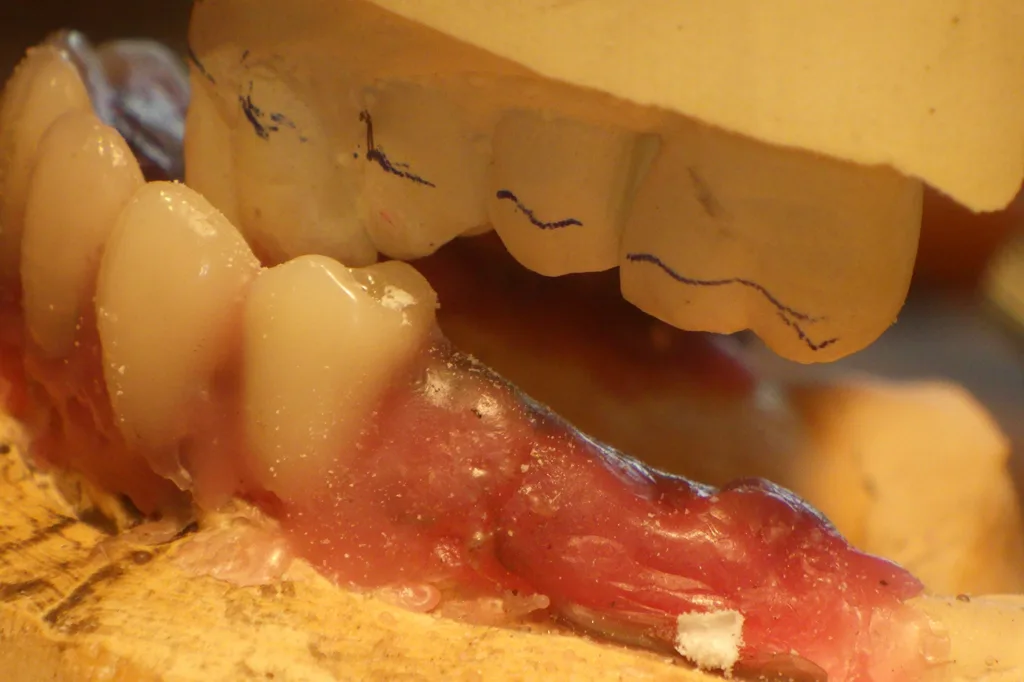

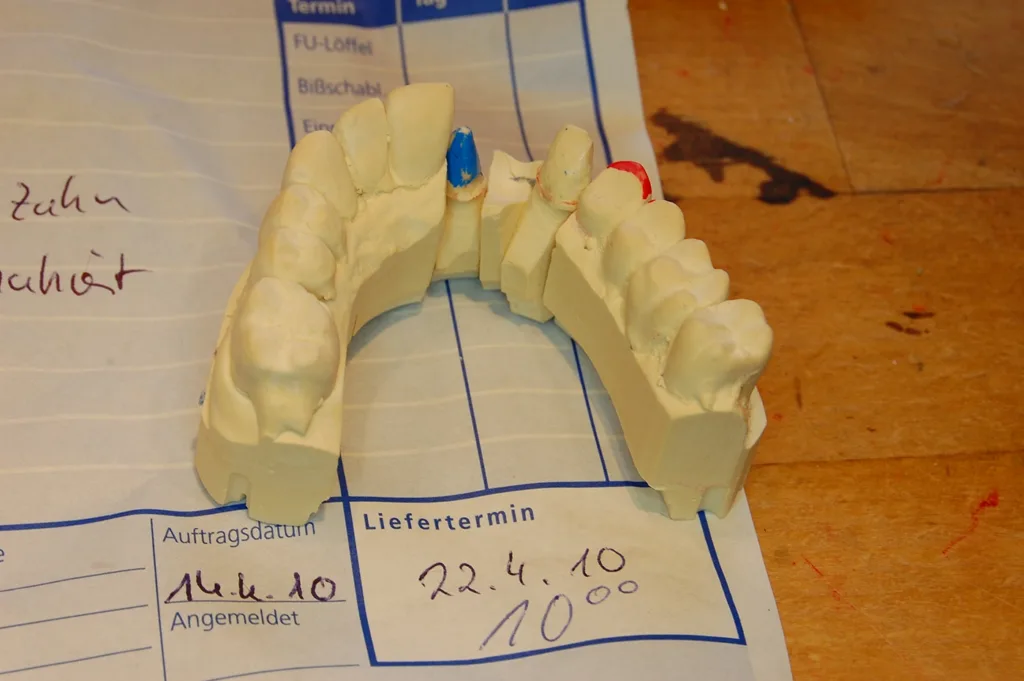

Im Jahr 2010 fertigte ich im Auftrag einer Zahnärztin eine Oberkiefer-Frontzahnbrücke von 21 auf 23. Verblendet hatte ich sie mit hochschmelzender Feldspatkeramik nach dem Vorbild der bereits vorhandenen Brücke auf der rechten Seite des Oberkiefers, die vermutlich aus dem Ende der 1980er-Jahre stammte. Um bei der vorgeschädigten Restzahnsubstanz auf Nummer sicher zu gehen, baute die behandelnde Zahnärztin den Wurzelrest von 23, der noch erhalten bleiben konnte, mit einem Konfektionsstift auf (Abb. 1). Auffallend war, dass 24 im Vergleich zum Zahn 25 bukkal relativ lang war. Deshalb lautete meine Empfehlung, diesen Höcker etwas zu kürzen, um das Risiko einer Fraktur desselben zu verringern (Abb. 2).

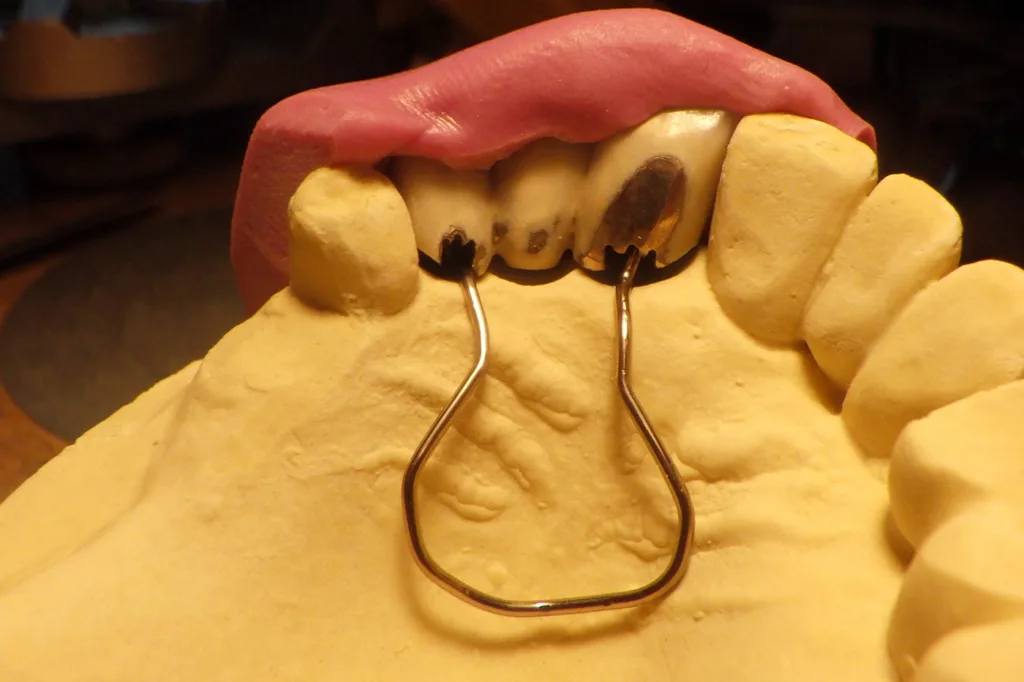

Bei der nächsten Arbeit, die ich für diese Patientin fertigen durfte, stellte ich dann anhand des Gegenkiefermodells fest, dass tatsächlich an 24 gründlich eingeschliffen worden war (Abb. 3). Da erinnerte ich mich an eine frühere Bemerkung der Behandlerin, dass sie immer mal wieder mit Abplatzungen zu kämpfen habe. Möglicherweise könnte das mit der Verwendung von verhältnismäßig groben Diamantschleifkörpern ohne nachfolgende Politur in der zahnärztlichen Praxis zusammenhängen, bei der diese eine Art „Sollbruchstelle“ in der ansonsten verdichteten Keramikoberfläche verursachen. Ebenso kann die Verwendung eines Diamanten mit sehr großem Radius dafür sorgen, dass nicht nur die Spitze, sondern zusätzlich die zentrale Stelle der Kaufläche erreicht wird. Entsprechend war auch hier eine Mulde entstanden, wo einst funktionierende Kauflächen mit konvexen Kauflächenbestandteilen ihren Dienst leisteten.

Schenk

SchenkSchleifspuren sind im Mund, wenn sie feucht sind, für das Auge der Behandlerin nur schwer erkennbar. Deshalb ist es immer empfehlenswert, beschliffene Stellen mit dem Luftbläser zu trocknen, zu inspizieren und abgestimmte Polierkörper zu verwenden, um glatte Oberflächen zu erreichen. Das Feedback der Patientin war dementsprechend nicht so gut: Die Stelle fühle sich an wie ein Reibeisen.

Das Problem bestand aber nun an Zahn 23, da der Aufbau darunter zerstört war (Abb. 4). Die Brücke wurde getrennt, um ein Implantat setzen zu können. Während der Einheilphase kam diese noch als Provisorium zum Einsatz, bis die neue implantatgetragene Brücke eingesetzt wurde. Die vorhandene Brücke der rechten Seite und die neue Brücke links passten optisch wieder gut zueinander (Abb. 5). Deutlich erkennbar ist auch der tiefe Biss der Frontzähne, der später noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Nächste Runde: Die Seitenzähne

Schenk

SchenkWir Menschen aus dem Dentallabor richten uns immer nach dem, was schon vorhanden ist: Wir passen neue Kronen an alte an. Später müssen als Ersatz für die alten Kronen Neuanfertigungen gemacht werden und dabei richten wir uns wieder nach den Kronen, die zuletzt neu waren. In dieser Geschichte geht es sogar noch weiter: Im Jahr 2019 waren die Seitenzähne an der Reihe. Diese wurden ebenfalls durch Implantate ersetzt. Es wurde u.a. eine Metallkeramikbrücke von 24 auf 26 angefertigt. 26 hatte schon einmal eine Einzelzahnkrone. 35 war ein Zahnstumpf, 36 ein Implantat – das Ganze wurde verblockt, um auf Nummer sicher zu gehen. Darauf will ich nicht weiter eingehen, aber es hält tatsächlich bis heute. Im Kampf gegen die Wellenform der Okklusions-„Ebene“ am Übergang von der Front in den Seitenzahnbereich, schlug ich ein weiteres Mal vor, die Zähne zu kappen – diesmal die Eckzahnspitze (Abb. 6).

Fünf Jahre später: Die Frontzahnbrücke

Lange hat sie ihren Dienst geleistet, doch 2024 war dann die älteste Brücke (11 auf 13) an der Reihe (Abb. 7): Der tiefe Biss und die damit einhergehenden beschränkten Platzverhältnisse zur Gingiva waren besondere Merkmale, die es aus zahntechnischer Sicht zu beachten und zu versorgen galt (Abb. 8). Die Interimsprothese fertigte ich direkt unter Einbeziehung der alten Brücke (Abb. 9 und 10). Da die gealterten Zähne im Unterkiefer eher einer A3,5 entsprachen, überzeugte ich die Patientin, von der ursprünglichen Farbe A2 zumindest auf eine A3 zu wechseln (Abb. 11).

Schenk

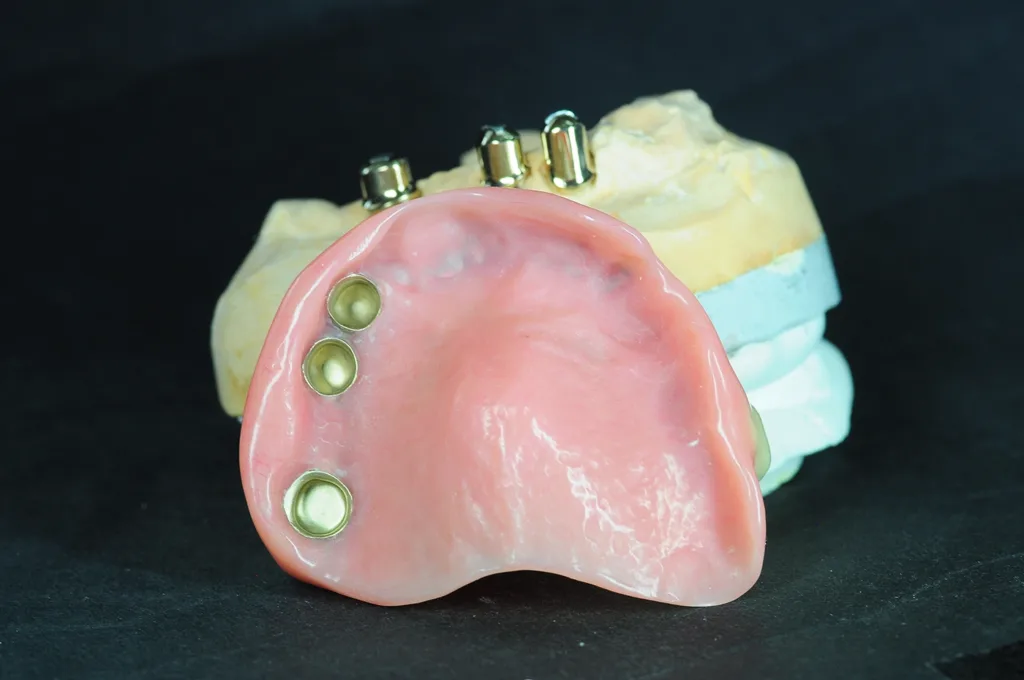

SchenkFür den Oberkiefer wurde eine Coverdenture geplant, für die die drei vorhandenen Implantate wieder verwendet werden sollten. Die noch vorhandenen natürlichen Zähne mussten dafür entfernt werden. Allerdings blieben zunächst noch zwei Zahnstümpfe stehen, die mir die räumliche Zuordnung der Modelle erleichterten (Abb. 12). Ein mit Gesichtsbogen einartikuliertes OK-Modell, das ich bereits seit Jahren vorliegen hatte, half bei der Kieferrelationsbestimmung. Die Interimsprothese diente als Bissschablone und der Feinschliff erfolgte in einer vorgezogenen Remontage noch vor dem eigentlichen Einzementieren.

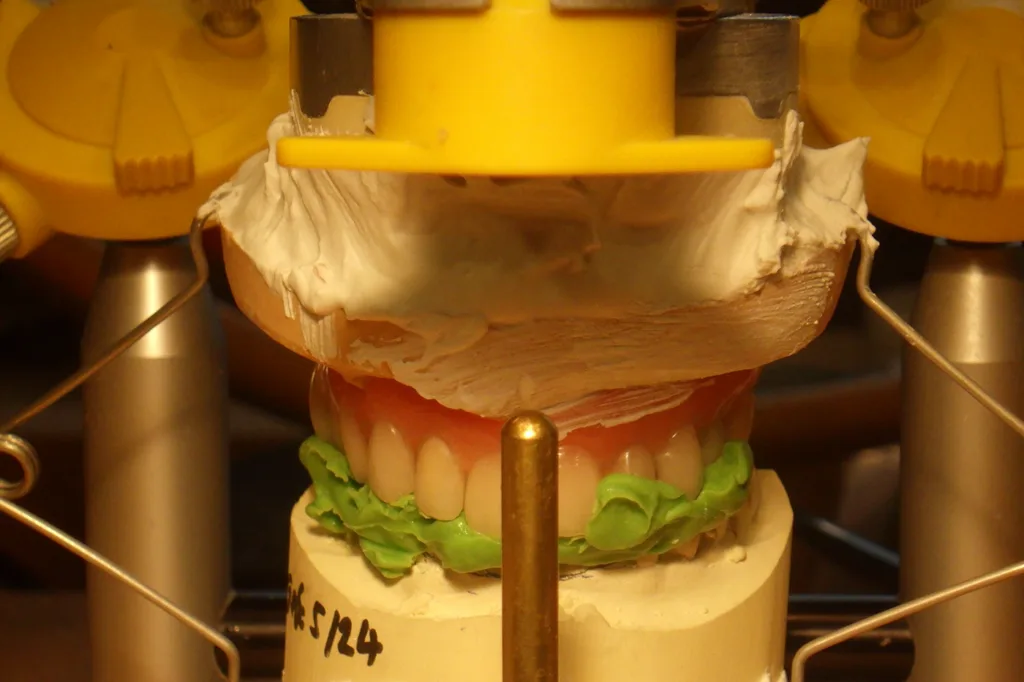

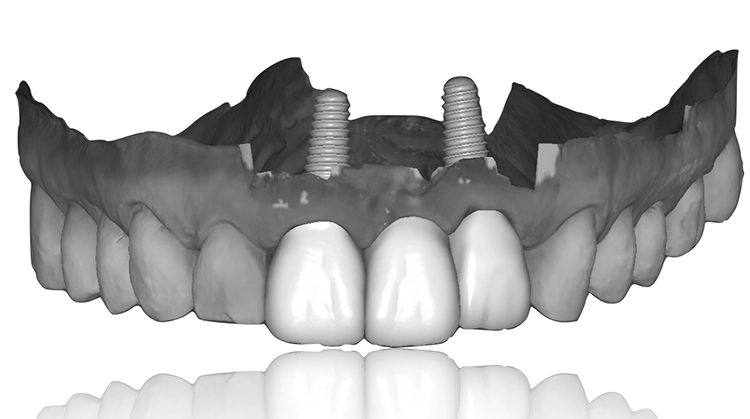

Die Kunststoffzähne waren ausgesucht und die Modellgussbasis bereits fertig, denn es musste schnell gehen – die Rentnerin wollte natürlich nicht zahnlos zuhause sitzen. So artikulierte ich mithilfe meiner gesammelten Hardwareschätze ein (Abb. 13). Das Resultat war erstaunlich, denn ich hatte am Ende reichlich Platz für die Teleskope. Allerdings musste ich aufpassen, dass ich mich durch das Modell nicht bei den Ebenen in die Irre leiten ließ, da eine Gesichtsbogenübertragung nicht durchgeführt wurde. Anhand der irregulären Implantatpositionen war die Rekonstruktion einer neuen Kauebene anspruchsvoll, da auch keine Kieferrelationsbestimmung (Stützstiftregistrat oder Handbissnahme) geliefert wurde (Abb. 14 und 15).

Die Behandlerin wünschte sich, dass schon bei den Innenteleskopkronen auf den Gipsimplantataufbauten mit Friktion gearbeitet würde, da sich Primärteile bei ihren Patientinnen und Patienten häufig abzementieren würden. Während der Modellage achtete ich deshalb darauf, die eigentlichen Friktionsflächen nicht zu lang zu gestalten. So waren die Friktionsflächen zwischen Außen- und Innenteleskop nicht länger als die „Friktionsflächen“ des Titanaufbaus zum fest zementierten Innenteleskop. Auch im dorsalen Bereich, in dem ein gigantisches Platzangebot vorhanden war, hätte eine unnötig lange Teleskopfriktionsfläche nur Ärger mit der Einschubrichtung verursacht, denn die Coverdenture sollte ja möglichst auch an der Umschlagfalte in der Front anliegen. So sollte ein besseres Verhältnis zu den Flächen der Stümpfe erreicht werden (Abb. 16).

Schenk

SchenkDa für die komplette Arbeit nur eine Woche zur Verfügung stand, keine Termine für Einproben vorgesehen waren und ich die Patientin schon seit vielen Jahren kenne, bildete ich gleich schöne Hohlkehlen an den Primärkronen aus. So wurde die Gingiva schön abgehalten, der Platzhalter für das Absenken war durch die Zinnfolie gegeben und die Ränder der Sekundärkronen schlossen in der Endposition sauber ab. Bei Konuskronen arbeitet man fast immer tangential, eine Resilienz kann nicht eingebaut werden, da es sich dabei um zwei verschiedene Systeme handelt, auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich wirken.

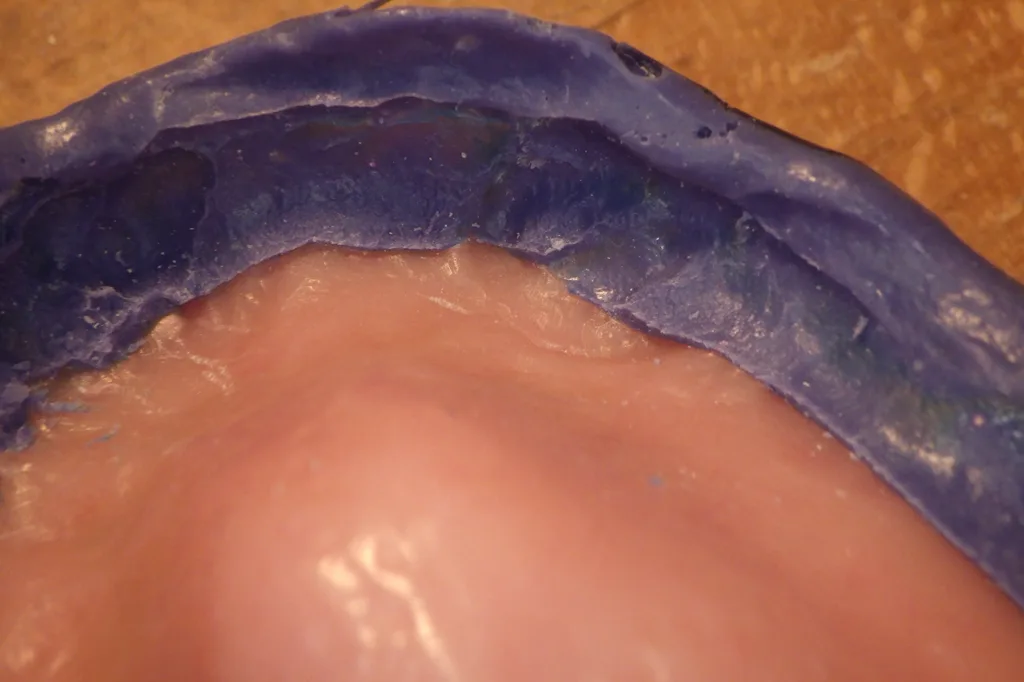

Die Abformung der alten, nun nachpräparierten Abutments erfolgte mit einem individuellen Löffel. Also goss ich diese erneut aus, um ein ungesägtes Modell zu erhalten. Die Artikulation übertrug ich mit einem Silikonschlüssel, den ich vom Sägemodell nahm. Die Interimsprothese hätte eventuell Schäden am Meistermodell verursacht und das Silikon kann man bei Bedarf gut freischneiden (Abb. 17). Hier wurde noch einmal das Ausmaß des ungewöhnlichen Bisses deutlich, welchen ich dann leicht angehoben habe, obwohl es nicht gewünscht war. Aber was blieb mir anderes übrig, wenn die neue Prothese ohne Loch für den Einbiss der unteren Schneidezähne sein sollte?

Schenk

SchenkSo schnell kann es gehen

Blicken wir nochmal zurück an den Anfang des Artikels: Die Okklusionslinie (ästhetische Kurve) war wellenförmig. Da eine Coverdenture mit nur drei Teleskopen bei linearer Anordnung mit einer balancierten Aufstellung konstruiert werden sollte, kürzte ich die Frontzähne etwas, indem ich sie höher stellte; aufgrund der vorhergehenden Anhebung der Okklusion änderte sich die Länge optisch nicht. Nun war auch der Versatz zu den Seitenzähnen nicht mehr so extrem (Abb. 18). Eine „wilde“ Arbeit blieb es trotzdem.

Schenk

SchenkUm unnötiges Schleifen zu vermeiden, durfte die Patientin das Werk vorab schon einmal selbst „anprobieren“ (Abb. 19). So konnte ich gleich eine Remontage durchführen (Abb. 20), quasi den letzten Feinschliff durchführen, und schon ging die Prothese mit Hochglanz in die zahnärztliche Praxis (Abb. 21). Nach der „Generaleinprobe“ musste ich das Behandlungszimmer verlassen. Nach einer Stunde waren die drei Teleskope dann endlich zementiert. Später erfuhr ich den Grund: Die sorgfältig aufgeklebte Platzhalterzinnfolie wurde vor dem Zementieren wieder entfernt. Ein Kontrolltermin am nächsten Tag wurde nicht vereinbart und ich hoffte, dass die zurückgelassenen Zementreste keine Entzündung hervorrufen würden.

Da diese Arbeit mit Zinnfolie der Stärke 0,3 mm zum Resilienzausgleich auf dem Gipsmodell fertiggestellt wurde (Abb. 22), war ich zunächst skeptisch, ob es so gut war, diese vor dem Einsetzen zu entfernen. Ich vermutete, dass der Druck beim Zementieren ohne die Platzhalter-Zinnfolie nicht ausreichend sein könnte, um die Arbeit bzw. die Innenteleskope in der richtigen Position zu halten. Da es sich bei diesem Fall um eine statisch ungünstige Verteilung der Innenteleskope handelt, könnte eine nicht mit eingebaute Resilienz von 0,3 mm vielleicht zu einer Überbelastung der Implantate führen, da diese ja nicht nachgeben. Schließlich hängt die linke Seite der Prothese quasi „in der Luft“, da ein deutlicher Resilienzunterschied zwischen Implantaten und der Gingiva des Kieferkammes besteht (Abb. 23). Nach sechs Monaten erfolgte eine Unterfütterung, dann waren die Extraktionswunden verheilt und die stärkste Atrophie der Kieferkämme sollte abgeschlossen sein.

So war es auch, die Prothese funktioniert einwandfrei. Die Behandlerin ist bis heute erstaunt, dass man so eine Arbeit in einer Woche ohne Einproben hinbekommen kann. Die Frontzähne sind bewusst etwas unterschiedlich aufgestellt, nicht nur um den Bewegungen gerecht zu werden, sondern auch um das Auge von den Unterschieden der oberen zur unteren Lippe abzulenken (Abb. 24). Die etwas dunklere Zahnfarbe der Oberkieferzähne ist gut angekommen, die Bisshebung genauso wenig aufgefallen wie die Egalisierung der Okklusionslinie und die funktionellen Dienste der Lateralbewegungen. Größere Areale der Atrophie waren an der Unterfütterungsabformung nicht erkennbar (Abb. 25). Durch das Einbringen der Abformmasse fand eine Anhebung der gesamten Prothese außer der Implantate samt Primärkronen statt und der Raum für die theoretische Resilienz ist nun auch wieder vorhanden, was mich und meine manchmal pedantischen zahntechnischen Ansichten wieder zur Ruhe kommen ließ.

Fazit

Bei der Anfertigung der Coverdenture waren mitunter weniger übliche Wege zu beschreiten. Weil ich frei arbeiten und die Termine selbst festlegen konnte, war es aber gut machbar. Die Patientensituation war bestens bekannt, die besonderen Herausforderungen dieser Prothese wie der Okklusionslinie waren mir bewusst. Und so wagte ich diese Schritte. Da sowohl Patientin als auch Zahnärztin zufrieden waren, würde ich sagen, dass am Ende doch alles gepasst hat.

Kommentar

Achtung: nicht zur Nachahmung geeignet!

Matthias Schenk zeigt in seinen Artikeln immer wieder Kuriositäten aus dem Labor- und Praxisalltag – und der hier gezeigte Fall gehört sicher dazu. Zum einen: Ja, so sieht das Leben leider in vielen Fällen aus; jeder Zahntechniker und jede Zahntechnikerin kann ein Lied davon singen, dass er bzw. sie auf Basis schlechter Unterlagen Bestleistungen erbringen soll. Und nicht immer gelingt es so wie in diesem Patientenbeispiel, in dem unser Autor meisterhaft und mit viel Berufserfahrung die Defizite der Behandlerin kompensiert. Sehr oft sind Misserfolge, Schmerzen und unnötige Kosten durch mehrfache Neuanfertigungen die Konsequenz einer solchen Vorgehensweise. Vermutlich kommt hier auf die Zahntechnikerschaft zukünftig noch viel mehr Arbeit zu. Die neue Approbationsordnung führt zu immer weniger prothetischer Grundkenntnis bei den Studierenden und dann dem zahnärztlichen Nachwuchs. Hier sind die Zahntechniker und Zahntechnikerinnen gefordert. Sie müssen auf eine strukturierte Vorgehensweise drängen und die Behandelnden quasi „an die Hand nehmen“.

Es gibt standardisierte Abläufe, die für solche Fälle sinnvoll und erprobt sind:

- Gesichtsbogenübertragung,

- Einartikulieren der Situationsmodelle nach provisorischer Kieferrelationsbestimmung,

- Bisslageanalyse,

- ggf. strukturierte Neueinstellung horizontaler und vertikaler Kieferrelation mittels Stützstiftregistrat.

Nach diesem Protokoll wird im Falle eines Gutachtens geprüft, wenn es zum Klagefall kommt. Denn nicht immer geht es so gut aus, wie Matthias Schenk es in diesem Fall beschreibt.

Prof. Dr. Peter Pospiech · Chefredakteur

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.