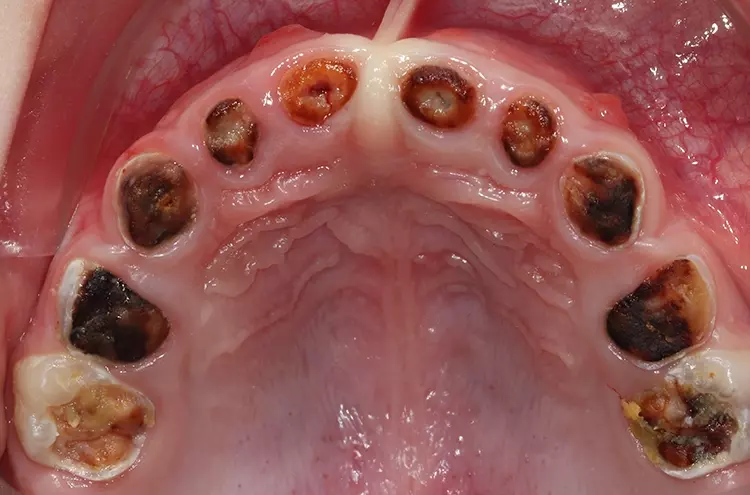

Senkt sich über die Jahre physiologisch oder unphysiologisch der Biss, wird dies für die Patienten/-innen zuerst an den Schneidezähnen optisch manifest. Je nach Bisslage dünnen aufgrund eines fehlenden palatinalen Supportes die Schneidekanten der oberen Schneidezähne oder die Schneidekanten der Unterkiefer-Schneidezähne zuerst aus. Wir sehen derartige Befunde täglich – unverhältnismäßig selten werden sie jedoch in der Literatur beschrieben [14].

Eine Veröffentlichung, die die hier vorgestellten Befunde eher am Rande streift, warnt sogar vor möglichen endodontologischen Konsequenzen [1]: Die Autoren beschreiben in dem Beitrag die Möglichkeit einer bakteriellen Penetration von Mikroorganismen über offene Dentintubuli in die Pulpa und eine hieraus resultierende, mögliche Provokation einer Pulpanekrose. Natürlich ist diese Gefahr bei jugendlichen Patienten/-innen mit noch weit offenen Dentintubuli größer als bei den hier vorgestellten beiden Fällen im Erwachsenenalter; dennoch sollte man diese Information im Hinterkopf behalten, wenn man mit den Patienten/-innen über eine eventuell gegebene Behandlungsindikation spricht.

In der Regel imponieren bei genauerem Hinsehen neben den Schneidezahndefekten häufig auch Inzisaldefekte in den Eckzähnen, was oft auf eine eingeschliffene Gruppenführung hinweist. Auch hier sollten restaurative Therapieansätze in Erwägung gezogen werden [8]. Manchmal muss sogar eine kieferorthopädische Vorbehandlung geplant werden [7]. Betrachtet man nun die Unterkiefer-Inzisaldefekte, besteht die Haupt-Behandlungsindikation primär in der Prävention eines Ausbrechens der fragilen Schmelzränder, die zurzeit bereits ausgefranst erscheinen.

Weitere Attrition und Abrasion führen leicht zu weiteren Schmelzfrakturen, die daraufhin einen deutlicheren vertikalen Höhenverlust zur Folge haben, wobei sowohl ästhetische als auch funktionelle sowie technisch-restaurative Aspekte berücksichtigt werden müssen. Ist der „Schmelzkragen“ hingegen noch weitestgehend intakt, kann sehr einfach in Form einer kleinen Schneidekantenfüllung restauriert werden – gegebenenfalls mal ausgedehnt in inzisal-labialer Richtung. Diese Chance gilt es auszunutzen: Je einfacher und schneller eine Restauration erfolgreich platziert wird, desto höher dürften die Erfolgsquote und die Langlebigkeit sein.

Bei der Materialauswahl zur Versorgung solcher inzisaler Klasse-IFüllungen steht die gesamte Palette an Restaurationsmaterialien zu Verfügung: von Flowables bis hin zu pastösen Materialien. Die persönliche Präferenz der Behandler/-innen und die gegebenen Handlingeigenschaften dürften hier einen höheren Stellenwert einnehmen als physikalisch-technische Aspekte. Dennoch dürfen diese nicht vernachlässigt werden. Die Verwendung eines niedrigviskösen Materials erleichtert auf jeden Fall die Applikation in die doch oft dünnen Inzisaldefekte und ermöglicht eine optimale Benetzung und ein optimales Anfließverhalten. Der vertikale Aufbau muss jedoch häufig in mehreren Einzelportionen vorgenommen werden, da ein ungewolltes Wegfließen der Materialien oft deren Anwendung erschwert. Bei pastösen Materialien (selbst wenn sie angewärmt sind) sind die Applikation in die filigranen Kavitäten und deren blasenfreie Benetzung nicht wirklich einfach.

Eine ideale Lösung erschien hier die Verwendung eines injizierbaren Universalkomposit-Füllungsmaterials, das zwar eine gute Benetzung garantiert, aber ähnlich einem pastösen Material nicht mehr wegfließt. Die Firma GC stellte schon 2018 mit G-ænial Universal Injectable genauso ein Material vor, das sich neben der regulären Füllungstherapie aller Blackschen Kavitätenklassen rasch auch in Nischenindikationen setzte, die bislang mit den herkömmlichen Materialien nicht so optimal versorgt werden konnten. Die Versorgung solcher Inzisalkantendefekte gehört auf jeden Fall dazu.

Fall 1

Der 69-jährige Patient sprach das Behandlerteam bei einer Routine-Kontrolluntersuchung auf seine nach seiner Meinung unansehnlichen unteren Schneidezähne an: Sie waren ihm an der Schneidekante zu dunkel. Die inzisalen Ausbrüche mit den klar erkennbaren Vertiefungen fielen ihm nicht auf (Abb. 1). Auf die Grundproblematik und die Gefahr eines Ausbrechens der Schmelzränder aufmerksam gemacht, sah er schnell die Notwendigkeit einer präventiven restaurativen Therapie ein und stimmte dem Behandlungsvorschlag einer direkten Kompositrestauration der Zähne 34 bis 43 zu. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

In einem separaten, einstündigen Behandlungstermin erfolgte zunächst nach Lokalanästhesie ein diskretes und minimales Anschleifen der Schmelzrand-Innenflächen und des sklerotischen, dunkel verfärbten inzisalen Dentins. Nach Kofferdamisolierung und Phosphorsäureätzung im Sinne des „Total Etch“ (37,5% für 15 Sek., Gel Etchant, Kerr, Abb. 2) erfolgte nach sorgfältigem Abspülen die Applikation eines Universaladhäsivs (G-Premio-Bond, GC). Universaladhäsive stellen heute den idealen Kompromiss aus Qualität und Anwendungsvereinfachung für derartige Indikationen dar [10].

Zur Applikation des Adhäsivs kam hier ein sehr schmaler Microbrush (Microbrush X, Microbrush International, Young Innovations Europe GmbH) zum Einsatz, da nur dieser eine Erreichbarkeit des schmalen, inzisalen „Schachtes“ bis zum Kavitätengrund ermöglichte (Abb. 3). Nach der Lichtpolymerisation des Adhäsivs konnte das einspritzbare, niedrigvisköse Restaurationsmaterial G-ænial Universal Injectable in der ausgewählten Farbe A3 injiziert werden. Herausforderung war hier die Auswahl einer geeigneten Kanüle. Die dem G-ænial-Universal-Injectable-Material beigelegte Kanüle erlaubte in den hier vorliegenden, sehr schmalen Kavitäten leider keine Platzierung der Kanülenspitze auf dem inzisalen Kavitätengrund. Deswegen wurde alternativ eine Typ-45-Kanüle (VOCO; entspricht Gauge 26), die normalerweise für Fissurenversiegler und Malfarben vorgesehen ist, ausgewählt. Die Abbildung 4 zeigt deren Einsatz beim Befüllen der Kavität an Zahn 41. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Der Vorteil der Verwendung einer derart grazilen Kanüle muss allerdings mit 2 kleinen Handicaps erkauft werden: Zum einen ist ein deutlich höherer Auspressdruck erforderlich, was nicht jedermanns Sache ist – dafür geht das Material (im Gegensatz zu vielen anderen) aber gerade noch durch die Kanülen. Zum anderen kann es sein, dass ein leichtes Anpolymerisieren von verbliebenem Material an der Kanülenspitze das hauchdünne Kanülenlumen zusetzt und somit keine weitere Ausförderung mehr möglich ist. Dies passiert gerne bei der zeitgleichen Versorgung mehrerer Kavitäten, wenn die Spritze mit der aufgesetzten Kanüle auf dem Tray abgelegt wird und vom Licht der OP-Leuchte oder einer sehr hellen Raumbeleuchtung getroffen wird. Ein erforderlicher Wechsel der Kanüle ist dann die Folge. Aus diesem Grunde empfiehlt sich ein lichtgeschütztes Ablegen der Spritze mit aufgesetzter dünner Kanüle.

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Fall 2

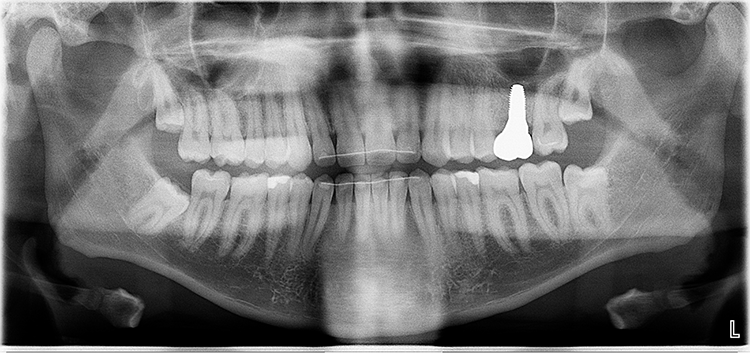

Der 2. Fall zeigt die klinische Situation einer im Unterkiefer nur noch teilbezahnten, 59-jährigen Patientin, deren weitere Unterkieferversorgung aus einer Modellgussprothese bestand (Abb. 10). Eine Erweiterung der Inzisaldefekte bis in sauberes, kariesfreies Dentin erfolgte entsprechend dem in Fall 1 vorgestellten Prozedere. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Die Abbildung 11 illustriert die unterschiedlich tiefen Kavitäten (bereits unter Kofferdamisolierung), die Abbildung 12 die Phosphorsäurekonditionierung (37,5%, „Total Etch“, für 15 Sek., Gel Etchant, Kerr) und die Abbildung 13 das hieraus resultierende, „frostig“ erscheinende Ätzmuster der Schmelzflächen. Der in Fall 1 verwendete, schmale Microbrush war hier zu großvolumig, um ohne zu starken Druck auf die verbliebenen lateralen Schmelzwände das Adhäsiv in die Tiefe zu transportieren.

Aus diesem Grund kam in diesem Fall ein klassischer Pinsel (Mirabrush regular, Hager & Werken) zum Einsatz (Abb. 14). Auch hier konnte nach der Lichtpolymerisation des Adhäsivs (ebenfalls G-Premio-Bond, GC) das einspritzbare, niedrigvisköse Restaurationsmaterial G-ænial Universal Injectable in der für diesen Fall ausgewählten Farbe A3,5 appliziert werden. Genau wie in Fall 1 wurde zur Applikation des einspritzbaren Materials die filigrane Typ-45-Kanüle (VOCO) verwendet (Abb. 15). Diese erlaubte auch hier die punktgenaue und luftblasenfreie Applikation des Restaurationsmaterials in allen Kavitätenbereichen. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Die Verwendung einer solchen, sehr feinen Kanüle erübrigt die zusätzliche Verwendung einer Sonde zur blasenfreien Verteilung eines Flowables in der Kavität. Die Abbildung 16 zeigt die fertig polymerisierten Schneidekantenaufbauten der Unterkieferfront noch unter Kofferdam, die Abbildung 17 dieselbe Situation nach der Anpassung der Protrusionsbahnen und der Politur – jetzt bereits mit der wieder eingesetzten Unterkiefer-Modellgussprothese. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

In den Abbildungen 18 und 19 ist das stabile und ästhetische Endergebnis nochmals bei einer weiteren Kontrolle nach 5 Monaten zu sehen. Auch dieses Restaurationsergebnis entsprach genau den Vorstellungen der Patientin und ihrem Wunsch nach einer einfachen, minimalinvasiven, aber dennoch ästhetischen Schneidekantenversorgung. Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst

Diskussion

Die hier vorgestellte Materialkombination ist sicherlich nur eine von vielen. Die primäre Auswahl wurde aufgrund der Handlingseigenschaften vorgenommen: Sehr viel sprach hier für die Verwendung eines standfesten, einspritzbaren und niedrigviskösen Restaurationsmaterials. Erfreulich ist, dass – nach Sichtung der bislang zu dem Material in Peer-reviewed Journals veröffentlichten Literatur – in Bezug auf die Materialqualität keinerlei Abstriche bei den physikalischen Eigenschaften vorgenommen werden müssen: Hinsichtlich des Abrasionsverhaltens in der 2-Medien-Abrasion kann das verwendete „Injectable“-Restaurationsmaterial G-ænial Universal Injectable sowohl Filtek Bulkfill als auch das neue, pastöse G-ænial A‘Chord (GC) toppen [12].

In einer weiteren Studie zu den mechanischen Eigenschaften [3] zeigte G-ænial Universal Injectable eine vergleichbare Oberflächenhärte nach Vickers wie SonicFill (Kerr). In derselben Studie ergaben sich für G-ænial Universal Injectable nach Thermowechselbelastung in einem Kausimulator die geringste Oberflächenrauigkeit und der geringste abrasionsbedingte Volumenverlust. Beautifil Injectable X und SonicFill 2 zeigten hier statistisch signifikant höhere Rauigkeitswerte und abrasionsbedingte Volumenverluste.

Die Studie ergab (wie erwartet) einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen den Rauigkeitswerten und dem ermittelten Volumenverlust (p = 0,001, R2 = 0,9803). Eine weitere Studie bestätigte diese Daten: G-ænial Universal Injectable zeigte zusammen mit G-ænial Universal Flo nach Ausarbeitung und Politur die glattesten Oberflächen und hieraus bedingt die geringste Adhärenz von Streptococcus mutans [15].

Hinsichtlich der Durchhärtungstiefe (die in den hier beschriebenen Fällen jedoch geringere Relevanz hat) erreichte G-ænial Universal Injectable mit einer mittleren Durchhärtungstiefe von 3,0 ± 0,1 mm bessere Ergebnisse als Filtek Supreme XTE Flowable Restorative (2,6 ± 0,1 mm, 3M) und G-ænial Flo X (2,8 ± 0,05 mm, GC), kommt aber natürlich nicht an die Durchhärtungstiefe der Bulk-Flow-Materialien Filtek Bulk Fill Flowable (3M) and Tetric EvoFlow Bulk Fill (4,2 ± 0,2 mm bzw. 4,1 ± 0,1 mm, Ivoclar) heran [13].

Somit kann man mit der Auswahl des hier vorgestellten Restaurationsmaterials auf jeden Fall eine sichere Basis schaffen und zeitgleich von den für diese Indikation perfekt passenden Handlingseigenschaften profitieren. Zur Prävention einer weiteren, eventuell unbemerkten parafunktionalen Progredienz bietet sich als sinnvolle Follow-up-Maßnahme die Anpassung einer Unterkiefer-Knirscherschiene an [2,11].

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.