|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Vestibuläre Schmelzläsionen weisen eine hohe Heterogenität bezügliche ihrer Topografie und strukturellen Beschaffenheit auf. Sie können generell in quantitative und qualitative Defekte unterteilt werden. Quantitative Defekte (Hypoplasien) zeichnen sich durch partielles oder vollständiges Fehlen von Zahnschmelz aus und können leicht mit physiologischer Abnutzung, Erosion oder Frakturen verwechselt werden. Unter qualitativen Defekten werden hingegen abgegrenzte und diffuse Trübungen zusammengefasst, die durch Veränderungen im Mineralgehalt des Zahnschmelzes hervorgerufen werden. Diese Defekte können ästhetische und funktionelle Beeinträchtigungen zur Folge haben. Im Folgenden werden die klinischen Aspekte der häufigsten Diagnosen zusammengefasst (Tab. 1).

| White-Spot- Läsionen (kariogen) | Fluorose | MIH | Traumatisch bedingte Schmelzveränderungen | |

| Betroffene Zähne | Potenziell alle Zähne, typischerweise bei insuffizienter Mundhygiene während kieferorthopädischer Behandlung | Potenziell alle bleibenden Zähne, häufig Frontzähne und erste Molaren | Permanente zentrale und laterale Inzisiven und erste Molaren, selten Prämolaren und zweite Molaren | Häufig mittlere Schneidezähne, Meistens im Oberkiefer |

| Erscheinungsbild | Kreidig weiße Areale, je nach Stadium mit bräunlichen Verfärbungen und Kavitationen | Weiße bis braune Flecken oder Streifen, je nach Schweregrad mit Strukturanomalien | Weißlich-gelbe bis gelb-braune, scharf umschriebene Opazitäten in unterschiedlich schweren Ausprägungen | Weißlich-gelbe bis bräunliche Verfärbungen, teilweise mit Strukturveränderungen |

| Lokalisation | Glattfläche, Plaqueretentionsstellen um Brackets | Zentraler Bereich der Inzisiven | Bukkalflächen | Häufige inzisale oder zentrale Bereiche |

| Symptome | Ggf. Schmerz-sensation, je nach Stadium | Je nach Ausprägung temperaturempfindlich | Temperaturempfindlichkeit | Je nach Ausdehnung, sehr variabel |

| Pathogenese | Karies | Hohe Fluoridexposition während der Zahnentwicklung | Multifaktoriell, nicht vollständig geklärt | Milchzahn-Traumata (anamnestisch) |

Die häufigsten Diagnosen und ihr klinisches Erscheinungsbild

Kariogen bedingte White-Spot-Läsionen (WSL) an den Frontzähnen entstehen oft während einer kieferorthopädischen Behandlung (Abb. 1). Hierbei fungieren adhäsiv befestigte Brackets als Plaqueretentionsstellen. In Kombination mit einer erschwerten Biofilmkontrolle insbesondere zervikal der Brackets wird die Entstehung dieser Läsionen begünstigt [2,10,19]. Diese können durch intensivierte Prophylaxemaßnahmen in ihrer Progression verlangsamt oder idealerweise arretiert werden, jedoch bleiben oft weißliche Läsionen auf den Zahnoberflächen zurück, die auch durch Mundhygienemaßnahmen nicht revidiert werden können. Die Prävalenz von WSL nach einer kieferorthopädischen Behandlung beträgt zwischen 38% nach sechs Monaten mit einem Anstieg auf 46% nach zwölf Monaten Behandlung. Insgesamt waren Jungen nach sechs (52%) und zwölf (71%) Monaten signifikant häufiger betroffen als Mädchen nach sechs (19%) und zwölf (22%) Monaten [27].

Dr. S. Effenberger

Dr. S. EffenbergerFluorosen entstehen durch eine übermäßige Aufnahme von Fluorid während der Zahnentwicklung, was zu erhöhten Proteinanteilen im Vergleich zu gesundem Zahnschmelz führt [30]. Klinisch können verschiedene Schweregrade beobachtet werden. Leichte Fluorose äußert sich durch diffuse, weiße Opazitäten auf der Schmelzoberfläche, während moderate bis schwere Fluorose (Abb. 2) durch gelblich-braune Verfärbungen und raue, poröse Oberflächen charakterisiert ist. In schweren Fällen können strukturelle Defekte wie Grübchenbildung und Schmelzabplatzungen auftreten. Die Prävalenz für Deutschland wird zwischen 7,1 und 11,3% in der Altersgruppe der 15-Jährigen angegeben [18].

Dr. S. Effenberger

Dr. S. EffenbergerMolaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) ist eine qualitative Störung des Zahnschmelzes, die vor allem die ersten bleibenden Molaren und die permanenten Schneidezähne betrifft. MIH umfasst hierbei eine Form qualitativer Zahnschmelzdefekte, die sich klinisch als opake, weiße bis gelblich-braune Flecken auf den betroffenen Zähnen zeigt (Abb. 3) und mit einer weltweiten, mittleren Prävalenz von ca. 14% auftritt [26]. In Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung variiert das Erscheinungsbild stark. Dadurch wird die differentialdiagnostische Abgrenzung zu Fluorosen, kariösen White-Spot-Läsionen, Hypoplasien oder Amelogenesis imperfecta oft erschwert. Die von MIH betroffenen Zähne weisen häufig eine weiche, bröckelige Konsistenz auf, die zu einer erhöhten Anfälligkeit für Abplatzungen und posteruptivem Schmelzverlust führt.

Dr. S. Effenberger

Dr. S. EffenbergerAmelogenesis imperfecta ist eine genetisch bedingte Anomalie, bei der die Schmelzbildung gestört ist. Diese Erkrankung kann verschiedene klinische Phänotypen annehmen. Betroffene Zähne können gelblich bis bräunlich verfärbt sein und zeigen eine variable Schmelzstruktur, die von dünnem, schlecht mineralisiertem Schmelz bis hin zu komplettem Schmelzverlust reicht. Die Oberfläche der Zähne kann rau, unregelmäßig und anfällig für Abrasionen sein. Aufgrund der Brüchigkeit des Schmelzes sind diese Zähne oft stark abgenutzt. Prävalenzen werden von 1:700 bis zu 1:14000 beziffert, je nach untersuchter Population [5]. Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Familienanamnese und genetischer Analyse.

Traumatisch bedingte Schmelzdefekte in bleibenden Frontzähnen können infolge von Traumata an den Milchzähnen entstehen. Wenn ein Milchzahn intrudiert wird, kann der darunterliegende Zahnkeim geschädigt werden. Dies kann während der Entwicklungsphase des bleibenden Zahnes zu Störungen in der Schmelzbildung führen. Die resultierenden Schmelzdefekte zeigen sich oft als weiße oder gelbliche Flecken, Grübchen oder Rillen auf den bleibenden Frontzähnen (Abb. 4). Solche Defekte können sowohl ästhetische als auch funktionelle Probleme verursachen [4].

Dr. O. Marouane (Tunis, Tunesien

Dr. O. Marouane (Tunis, TunesienIdiopathische Schmelzläsionen sind Defekte, deren Ätiologie unklar bleibt. Klinisch manifestieren sich diese als lokal begrenzte weiße, gelbliche oder bräunliche Flecken auf der Schmelzoberfläche. Diese Läsionen können weiche oder raue Texturen aufweisen und variieren in ihrer Ausdehnung und Lokalisation. Da die genaue Ursache dieser Läsionen nicht bekannt ist, erfolgt die Diagnose durch den Ausschluss anderer bekannter Ursachen von Schmelzdefekten. Eine ausführliche Anamnese sowie klinische Untersuchung sind entscheidend, um eine umfassende Diagnose zu stellen.

Zusammenfassend erfordert die Identifizierung und Behandlung von vestibulären Schmelzdefekten ein differenziertes diagnostisches Vorgehen, das sowohl klinische als auch anamnestische Daten berücksichtigt (Tab. 1). Jede der beschriebenen Diagnosen weist spezifische klinische Merkmale auf, die eine maßgeschneiderte therapeutische Intervention erfordern.

Warum behandeln? Grundlagen zum Therapieentscheid

Kinder und Jugendliche entwickeln und formen ihre Persönlichkeit unter ständiger sozialer Beurteilung [3]. Auffällige Opazitäten in den Frontzähnen werden von den betroffenen Kindern sowie deren Eltern und sozialem Umfeld wahrgenommen. Dies kann zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Erscheinungsbild führen und einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein, die psychische Gesundheit und die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität haben. Es wird berichtet, dass Kinder mit auffälligen Opazitäten häufig Opfer von Anfeindungen und Diskriminierungen sind [6,7,20,23]. Der wichtigste Grund für diese Patienten/-innen, sich in zahnärztliche Behandlung zu begeben, ist oft der Wunsch nach einer Verbesserung der Ästhetik [3] und dem damit einhergehenden erhofften positiven Einfluss auf den individuellen Selbstwert und soziale Interaktionen. Es gibt zahlreiche Evidenz, die den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der eigenen Attraktivität und dem allgemeinen Selbstbewusstsein stützen [8,28]. Vor allem der Einschätzung von Kindern und Jugendlichen zu ihren Behandlungen und deren Einfluss auf ihre Lebensqualität wird ein zunehmender Stellenwert beigemessen [17].

Die hohe Variabilität des klinischen Erscheinungsbildes von vestibulären Schmelzdefekten erfordert eine individualisierte Behandlungsplanung (Tab. 2 und 3). Hierbei spielen das Alter der Patienten/-innen, anamnestische Faktoren, die Fähigkeit bei der Behandlung zu kooperieren und der Zugang zu spezialisierten Behandlern/-innen eine große Rolle [12].

| Nichtinvasiv | Mikroinvasiv | Minimalinvasiv |

| Remineralisation | Mikroabrasion | Kompositrestauration |

| Bleaching | Infiltration | Etch-Bleach-Seal-Technik |

| White-Spot- Läsionen (kariogen) | Fluorose | MIH | Traumatisch/ idiopathisch bedingte Schmelzver-änderungen | |

| Remineralisation | *** | – | – | – |

| Bleaching | * | ** | *** | ** |

| Mikroabrasion | * | – | *** | * |

| Etch-Bleach-Seal | – | – | * | – |

| Infiltration (Icon) | *** | *** | *** | ** |

| Kompositrestauration (bei Oberflächendefekten) | ** | * | ** | ** |

| (***: sehr geeignet, **: geeignet, *: in Einzelfällen geeignet, –: nicht geeignet) | ||||

Bei der Behandlung von Frontzahnläsionen ist eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen, um die bestmögliche Therapieentscheidung zu treffen [12]. Ein wesentlicher Punkt ist der erhebliche psychologische Einfluss, den farblich inhomogene Frontzähne auf die Patienten/-innen haben können. Generell ist ein konservativer Ansatz zu bevorzugen, um die Zahnsubstanz weitestgehend zu erhalten und zukünftige restaurative Optionen offen zu halten. Dabei spielt die minimalinvasive Therapie eine zentrale Rolle, da sie darauf abzielt, die natürlichen Hartsubstanzen weitestgehend zu schonen. Die Erfolgsraten bei konservativen Ansätzen können jedoch variieren, was bei der Planung und Durchführung der Behandlung bedacht werden muss.

Eine korrekte Isolation während der Behandlung ist unerlässlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen und die behandelten Bereiche vor Kontamination zu schützen. Darüber hinaus ist eine fotografische Dokumentation wichtig, um den Fortschritt der Behandlung zu verfolgen und eine transparente Kommunikation mit den Patienten/-innen und deren Eltern zu gewährleisten. Schließlich ist ein effektives Erwartungsmanagement entscheidend. Patienten/-innen und deren Eltern sollten realistische Erwartungen hinsichtlich des Behandlungsverlaufs und der möglichen Ergebnisse haben. Dies trägt dazu bei, die Zufriedenheit mit der Behandlung zu erhöhen und mögliche Enttäuschungen zu vermeiden. Insgesamt erfordert die Therapieentscheidung bei der Behandlung von Frontzahnläsionen eine sorgfältige Abwägung dieser verschiedenen Faktoren, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Patienten/-innen zu erzielen.

Behandlungsmöglichkeiten

Für Schmelzopazitäten, die keine oder nur geringe strukturelle Defekte aufweisen, steht ein umfassendes Portfolio von nicht-, mikro- und minimalinvasiven Maßnahmen zur Verfügung (Tab. 2 und 3). Die Remineralisation in der Zahnmedizin bezieht sich auf den Prozess, bei dem mineralische Substanzen, insbesondere Kalzium, Phosphat und Fluorid, in den demineralisierten Zahnschmelz eingebaut werden, um dessen strukturelle Integrität wiederherzustellen und kariöse Läsionen zu verhindern oder zu vermindern. Dieser Prozess ist entscheidend, um den Schmelz zu stärken und seine Widerstandsfähigkeit gegenüber säurebedingten Demineralisationsvorgängen zu erhöhen. Insbesondere Fluorid spielt eine herausragende Rolle bei der Förderung der Remineralisation, da es die Bildung von Fluorapatit begünstigt, einem kristallinen Material, das die Schmelzstruktur verstärkt und die Zähne widerstandsfähiger gegen kariöse Angriffe macht [14,24].

Bleaching ist ein Verfahren zur Aufhellung der Zähne durch die Anwendung von Bleichmitteln, die in der Lage sind, extrinsische und intrinsische Verfärbungen zu reduzieren oder zu eliminieren. Der Prozess des Bleachings erfolgt in der Regel durch die Anwendung von Peroxidverbindungen wie Wasserstoffperoxid (H2O2) oder Carbamidperoxid (CO[NH2]2•H2O2), die in der Lage sind, Sauerstoffradikale freizusetzen. Diese Radikale reagieren mit den sogenannten Chromophoren auf der Zahnoberfläche sowie innerhalb der Zahnhartsubstanzen. Speziell werden die konjugierten Doppelbindungen der für die Verfärbung verantwortlichen Chromophore oxidiert, was zu einer Entfärbung führt und final in einer Aufhellung der Zähne resultiert. Nach dem Bleaching kann es zu vorübergehenden Empfindlichkeiten kommen, die mit der Zeit abklingen [1]. Gegebenenfalls können hier desensibilisierende Mittel wie z.B. Kaliumnitrat-Präparate empfohlen werden. Eine gute Mundhygiene sowie die Vermeidung stark färbender Substanzen können dazu beitragen, die Ergebnisse des Bleachings aufrechtzuerhalten. Basierend auf dem Ziel der Behandlung erfolgen initial die Behandlungsplanung und die Auswahl eines geeigneten Verfahrens.

Grundsätzlich kann zwischen In-Office-Bleaching und Home-Bleaching unterschieden werden. Diese Verfahren variieren in Bezug auf die Anwendungsmethode, die Konzentration des Bleichmittels und die Behandlungsdauer. Beim In-Office-Bleaching werden in der Regel Bleichmittel mit hoher Konzentration (z.B. 30 bis 40% H2O2) verwendet. Dieser Ansatz wird oft verwendet, wenn ein schnelles Ergebnis erzielt werden soll. Aufgrund der oxidativen Eigenschaften der Bleichmittel ist jedoch das Risiko einer Reizung und temporärer Hypersensitivitäten deutlich höher als bei niedrig konzentrieren Bleichmitteln (z.B. 10% Carbamidperoxid), welche beim Home-Bleaching zum Einsatz kommen. Die Bleichmittel werden hierbei mittels individuell angefertigter Schienen appliziert, wobei sich die Behandlung, je nach Fall, bei Tragedauern von ein bis acht Stunden pro Tag und über mehrere Wochen erstrecken kann. Die Vorteile dieses Ansatzes sind eine kontrollierte Anwendung und weniger unerwünschte Nebenwirkungen. In Zähnen mit MIH konnten In-vitro-Untersuchungen einen drei- bis 15-fach höheren Proteingehalt in den hypomineralisierten Läsionen nachweisen [13]. Die Verwendung oxidierender Substanzen, wie z.B. Peroxide oder Natriumhypochlorit (NaClO), scheint einen begünstigenden Effekt auf die Zugänglichkeit der Läsionen zu haben [22].

Die Wirkung von Mikroabrasion beruht auf dem mechanischen Abtrag von oberflächlichen Verfärbungen und Flecken auf der Zahnoberfläche. Die Substanz, die während des Verfahrens angewendet wird, enthält feine Partikel, die eine abrasive Wirkung aufweisen. Durch die mechanische Einwirkung dieser Partikel werden Verfärbungen und Flecken, die sich auf der Oberfläche des Zahnschmelzes befinden, abgetragen. Dies führt zu einer Aufhellung und Glättung der Zahnoberfläche. Mikroabrasion ist wirksam bei der Behandlung von extrinsischen Verfärbungen, die durch äußere Einflüsse wie den Konsum von verfärbenden Nahrungsmitteln und Getränken oder durch Rauchen verursacht werden. Es ist anzumerken, dass Mikroabrasion ausschließlich oberflächliche Verfärbungen behandelt und nicht zur Korrektur von tieferliegenden Verfärbungen, strukturellen Anomalien oder Karies geeignet ist.

Die Etch-Bleach-Seal-Technik ist ein minimalinvasives Verfahren zur Entfernung von gelb-bräunlichen Verfärbungen [29]. Zunächst wird die betroffene Zahnoberfläche typischerweise mit einer 37%igen Phosphorsäure für 60 Sekunden vorbereitet. Diese Ätzung erzeugt Mikroporositäten im Schmelz, um die Penetration des Bleichmittels zu erleichtern. Anschließend wird eine 5%ige Natriumhypochloritlösung (NaClO) für jeweils fünf bis zehn Minuten auf die präparierten Zahnoberflächen appliziert, um intrinsische Verfärbungen in den Defekten aufzuhellen. Dieser Vorgang wird ein- bis zweimal wiederholt. Abschließend wird der Ätzvorgang zu Reinigungszwecken für die Dauer von 30 Sekunden wiederholt und die behandelten Areale mit einem fließfähigen Komposit versiegelt. Diese Versiegelung soll die porösen Stellen im Schmelz ausgleichen und vor erneuten Verfärbungen schützen. Dieses Vorgehen ist auch für die Behandlung von MIH-assoziierten Läsionen beschrieben [21], die Wirksamkeit ist hier jedoch nicht eindeutig belegt [9]. Insgesamt gibt es für dieses Verfahren einzelne Fallberichte und Fallserien, jedoch keine systematisch durchgeführten klinischen Studien, sodass die Evidenzlage limitiert ist.

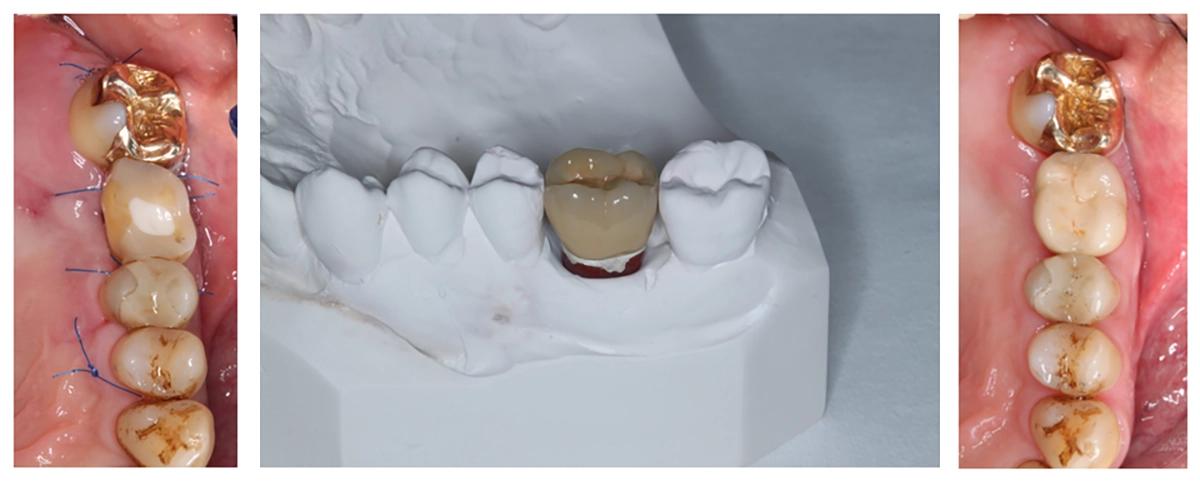

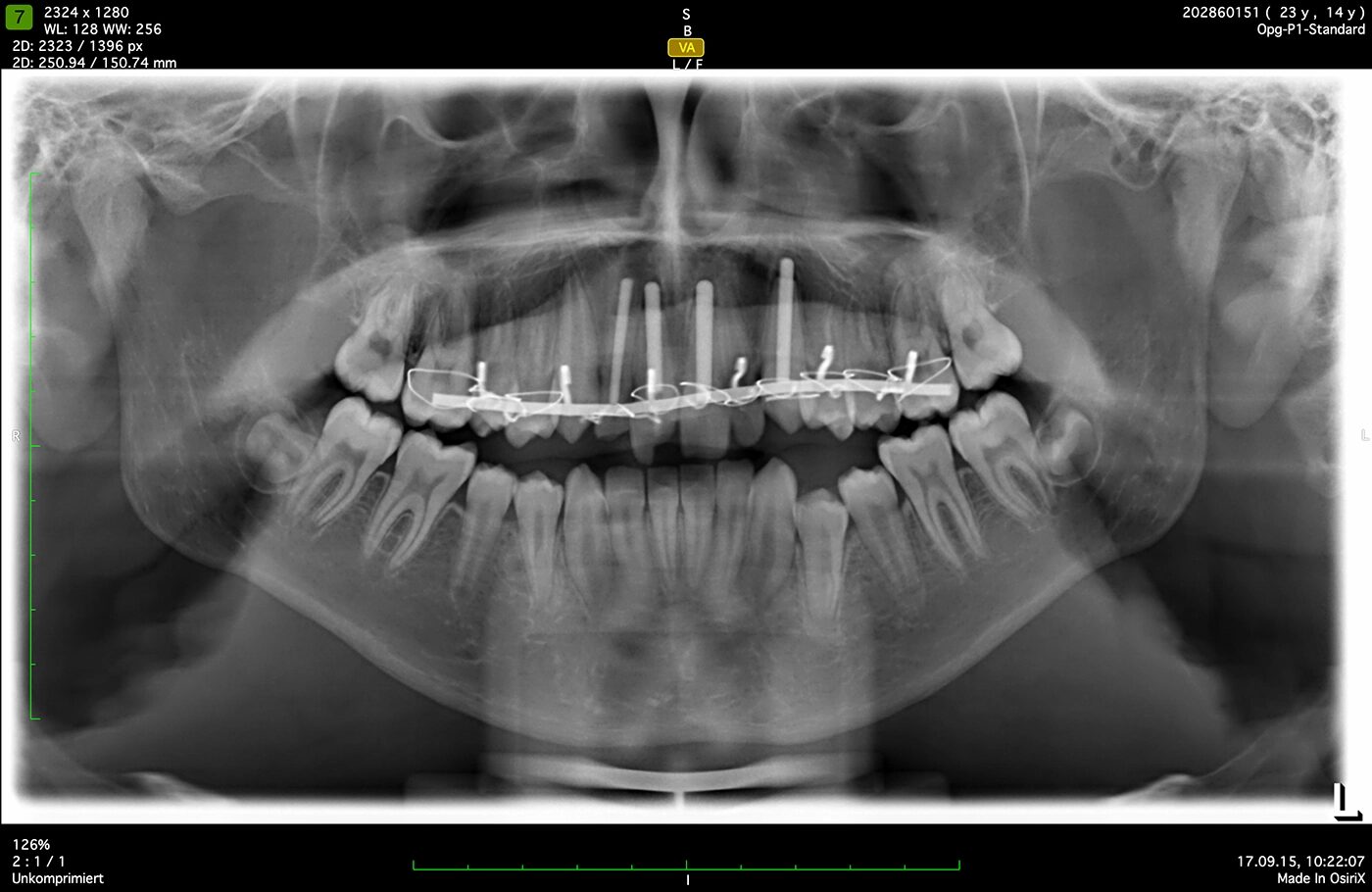

Die Infiltration von Läsionen im Frontzahnbereich unter Verwendung von Icon (DMG, Hamburg, Deutschland) ist ein mikroinvasiver Therapieansatz zur Verbesserung der Ästhetik [23,25]. Das Konzept der Kariesinfiltration wurde zur Behandlung von kariesbedingten White-Spots (z.B. postorthodontischen White-Spots) entwickelt und findet zudem bei Fluorose sowie idiopathisch und traumatisch bedingten White-Spots Anwendung [11]. In der jüngeren Vergangenheit belegen vermehrt Studien eine erfolgreiche Anwendung bei MIH-assoziierten Läsionen im Frontzahnbereich. Vor allem Fortschritte in der Diagnostik und personalisierte Behandlungsprotokolle haben hierzu beigetragen. Die Infiltrationsbehandlung basiert auf drei wesentlichen Bestandteilen: der Entfernung bzw. Konditionierung der Oberflächenschicht, um Zugang zum porösen Schmelz zu erhalten, der Trocknung des freigelegten porösen Schmelzes und der Infiltration des vorhandenen Porenvolumens mit einem niedrigviskosen Kunststoffinfiltranten (Icon Infiltrant, DMG). Dieser penetriert in die feinen Kapillaren der Läsion und wird im Anschluss lichtaktiviert polymerisiert. Der Brechungsindex des Infiltranten ist dem des gesunden Schmelzes sehr ähnlich. Durch das Ausfüllen der in der Läsion befindlichen Porosität mit dem Infiltranten wird somit das optische Erscheinungsbild an die lichtoptischen Eigenschaften des umgebenden gesunden Schmelzes angepasst. Die Läsion verliert dadurch ihr opakes Erscheinungsbild (Abb. 5-8).

Dr. S. Effenberger

Dr. S. Effenberger Dr. S. Effenberger

Dr. S. Effenberger Prof. Dr. C. Torres (Sao Jose dos Campos, Brasilien)

Prof. Dr. C. Torres (Sao Jose dos Campos, Brasilien) Prof. Dr. C. Torres (Sao Jose dos Campos, Brasilien)

Prof. Dr. C. Torres (Sao Jose dos Campos, Brasilien)Abb. 7 und 8: Vorher-nachher-Vergleich nach einer Kombinationsbehandlung von Bleaching und Infiltration bei MIH.

Bei dem im Jahr 2020 von Marouane et al. entwickelten Konzept der Transillumination-aided Infiltration handelt sich um ein auf Transillumination (Durchleuchtung) basierendes Protokoll zur Unterstützung der Kunststoffinfiltration, das die Behandlungsplanung vereinfacht und die Vorhersagbarkeit des Behandlungsergebnisses erhöht [15]. Zunächst wird vor Behandlungsbeginn die Läsionstopografie mithilfe der Transillumination beurteilt, um einen optimalen Ansatz zur Entfernung der Läsionsoberfläche zu wählen [16]. Damit wird sichergestellt, dass der Läsionskörper für die Infiltration zugänglich gemacht wird. Neben der initialen Beurteilung der Läsion werden der Erfolg der Oberflächenentfernung und der Fortschritt des Infiltrationsprozesses mithilfe der Transillumination kontrolliert, um ein optimales Behandlungsergebnis zu gewährleisten.

Bei strukturellen Defekten können mithilfe von Kompositfüllungen nach minimalinvasiver Läsionspräparation gezielt fehlende Substanz, anatomische Merkmale und Struktur ausgeglichen werden, ohne dass großflächige Veneeringtechniken verwendet werden müssen. Dieser Ansatz bietet eine ästhetisch ansprechende und substanzschonende Lösung für die Behandlung von Schmelzdefekten und wird oft in Kombination mit anderen mikroinvasiven Techniken wie Bleaching, Mikroabrasion und Infiltrationstherapie angewendet. Generell weisen die hier vorgestellten nichtinvasiven oder mikroinvasiven Techniken gute Synergien auf und eignen sich zur Kombinationstherapie. Beispielsweise werden Bleaching und Mikroabrasion oft zur Vorbehandlung in der Infiltrationstherapie eingesetzt. Diese multimodale Herangehensweise maximiert die funktionellen und ästhetischen Ergebnisse, während die gesunde Zahnsubstanz erhalten bleibt.

Fazit

Die Behandlung von vestibulären Schmelzopazitäten kann die allgemeine Gesundheit und die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen positiv beeinflussen. Aufgrund der teilweise eingeschränkten Evidenzlage ist die Empfehlung einzelner Behandlungsverfahren nur begrenzt möglich, und in vielen Fällen ist die Kombination verschiedener therapeutischer Optionen angezeigt. Prinzipiell steht zur Behandlung von vestibulären Schmelzdefekten ein umfangreiches Portfolio an nicht-, mikro- und minimalinvasiven Maßnahmen zur Verfügung. In den allermeisten Fällen ist die Kombination dieser Therapiemöglichkeiten indiziert.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

![Abb. 1: Vergleich der Morphologie an Implantat und Zahn (modifiziert nach [17]).](https://dentalwelt.spitta.de/wp-content/uploads/post_images/Art_Diagnostik___BFM_in_der_UIT_Abbildungen-2.webp.webp)

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.