|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Während die Digitalisierung im administrativen Bereich sowie im zahnärztlichen Röntgen bereits weit fortgeschritten ist, besteht im Bereich der zahnmedizinischen Behandlung weiterhin deutliches Entwicklungspotenzial. Eine aktuelle Studie zeigt, dass nur etwa ein Drittel der befragten Zahnarztpraxen über einen Intraoralscanner verfügt und dessen Anwendung überwiegend auf kleinere Versorgungen innerhalb eines Quadranten beschränkt bleibt [1]. Unabhängig von der restaurativen Zahnmedizin können Intraoralscanner heute jedoch auch als smarte Tools in der Diagnostik, Behandlungsplanung und Patientenaufklärung eingesetzt werden.

Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Zahnärztinnen und Zahnärzte als Hauptgrund für eine fehlende Digitalisierung die mangelnde Wirtschaftlichkeit digitaler Technologien nennen, erscheinen zusätzliche Anwendungsbereiche über die reine Abformung hinaus besonders attraktiv und bieten einen klaren Mehrwert gegenüber analogen Methoden [1]. Dabei profitieren nicht nur Patientinnen und Patiente – nach vorheriger und entsprechender Schulung sowie Vorhandensein geeigneter Strukturen – auch von zahnmedizinischen Fachangestellten übernommen werden. Dies steigert nicht nur die Effizienz im Praxisalltag, sondern auch die Attraktivität des Berufsbildes. Darüber hinaus stellen digitale Tools auch für Behandlerinnen und Behandler eine wertvolle Unterstützung im Rahmen der zahnärztlichen Therapiemöglichkeiten dar.

Die zunehmende Komplexität zahnmedizinischer Behandlungsschritte, die steigenden Erwartungen gut informierter Patientinnen und Patienten sowie die Notwendigkeit individuell abgestimmter Therapieentscheidungen machen eine strukturierte, interdisziplinäre Behandlungsplanung heute obligat. Im Spannungsfeld zwischen Indikation, verfügbaren Behandlungsmethoden, Restaurationsmaterialien und individuellen Patientenwünschen ist es jedoch nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren wie allgemeinmedizinische Risikofaktoren oder die finanziellen Möglichkeiten der Patientinnen und Patienten. Neben der frühzeitigen Einbindung zahntechnischer Expertise gewinnen in der progressiven, minimalinvasiven prothetischen Versorgung zunehmend auch kieferorthopädische und chirurgische Fachdisziplinen an Bedeutung.

Dank moderner, nahezu unsichtbarer Verfahren wie z.B. der Alignertherapie hat die Akzeptanz kieferorthopädischer Maßnahmen auch im Erwachsenenalter maßgeblich zugenommen [2]. Werden Implantatversorgungen in Erwägung gezogen, ermöglichen digitale Analyseverfahren bereits vor dem chirurgischen Eingriff eine realistische Visualisierung der geplanten Maßnahmen. Dies schafft eine fundierte Entscheidungsgrundlage im gemeinsamen Dialog mit den Patientinnen und Patienten, insbesondere wenn aufwendige und umfangreiche augmentative Maßnahmen notwendig werden [3]. Im Folgenden werden anhand ausgewählter Patientenfälle konkrete Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools im Rahmen des Intraoralscanners vorgestellt, die den Praxisalltag gezielt unterstützen.

Interdisziplinäre Behandlungsplanung und Smile Design

Die Grundlage jeder komplexen Behandlung ist eine präzise und vorausschauende Planung. Besonders wenn unterschiedliche fachzahnärztliche Disziplinen beteiligt sind, die häufig nicht am selben Ort praktizieren, kann eine digitale Planung die interdisziplinäre Kommunikation deutlich erleichtern. Dies betrifft nicht nur den zahnärztlichen Bereich, sondern auch das zahntechnische Labor, das idealerweise bereits in der Planungsphase eingebunden wird. Eine frühzeitige Abstimmung aller Beteiligten ermöglicht nicht nur ein effektives Erwartungsmanagement hinsichtlich des Behandlungsergebnisses, sondern auch die Erstellung eines klar strukturierten Zeitplans für den gesamten Therapieverlauf. Als Grundlage für die digitale Planung dienen dabei Intraoralscans, aber auch zusätzliche extraorale 2D- oder 3D-Aufnahmen können hilfreich sein.

Ein weit verbreitetes Behandlungsszenario zwischen Kieferorthopädie und Prothetik sowie ggf. Oralchirurgie stellt die Therapie von Patientinnen und Patienten mit Hypodontie dar, deren Prävalenz mit 2,6–11,3% der Weltbevölkerung [4] und 4,1–6,9% der deutschen Bevölkerung [5] angegeben wird. Unter Ausschluss der dritten Molaren ist der am häufigsten kongenital fehlende Zahn der zweite Unterkieferprämolar, gefolgt vom oberen seitlichen Schneidezahn [6]. Hypodontie, insbesondere unter Beteiligung der seitlichen oberen Schneidezähne, führt häufig zu erheblichen funktionellen und ästhetischen Herausforderungen und erfordert daher oftmals einen interdisziplinären Ansatz. Über funktionelle Probleme hinaus können fehlende Frontzähne negative psychosoziale Auswirkungen haben, insbesondere bei jungen Erwachsenen.

Frühe Behandlungsoptionen umfassen den kieferorthopädischen Lückenschluss und die Eckzahn-Substitution, einflügelige Adhäsivbrücken sowie herausnehmbare Versorgungen. Späte Behandlungsoptionen beinhalten den kieferorthopädischen Lückenschluss sowie prothetische Restaurationen mit oder ohne Implantate. Jede Behandlungsoption umschließt Vor- und Nachteile; daher sollten bei der Behandlungsplanung Alter, Gewohnheiten, Art der Malokklusion, Zahn- und Gesichtsform der Patientinnen und Patienten sowie die individuellen Patientenwünsche berücksichtigt werden [7].

In Spätbehandlungsfällen kann einer der mittleren Schneidezähne die Gesichtsmitte einnehmen. In solchen Situationen ist es ohne Extraktion oder kieferorthopädische Therapie nicht möglich, die dentale Mittellinie zu korrigieren und gleichzeitig seitliche Schneidezähne zu rekonstruieren. Um ein ästhetisch ansprechendes und funktionell stabiles Ergebnis zu erzielen, ist ein interdisziplinärer Therapieansatz unerlässlich. Bei der Erstuntersuchung können das Ausmaß der dentalen Mittellinienverschiebung sowie der notwendige Umfang der Zahnmodifikation durch die Kombination von 3D-Gesichtsscans mit Intraoralscans ermittelt werden. Dies ermöglicht dem/der Behandler/-in zu beurteilen, ob eine Korrektur allein durch prothetische Maßnahmen oder unter Einbeziehung einer kieferorthopädischen Therapie erreicht werden kann. Zahlreiche Softwarelösungen bieten hier zuverlässige Behandlungssimulationen an, die bei der Aufklärung der Patientinnen und Patienten über Therapieoptionen hilfreich sind.

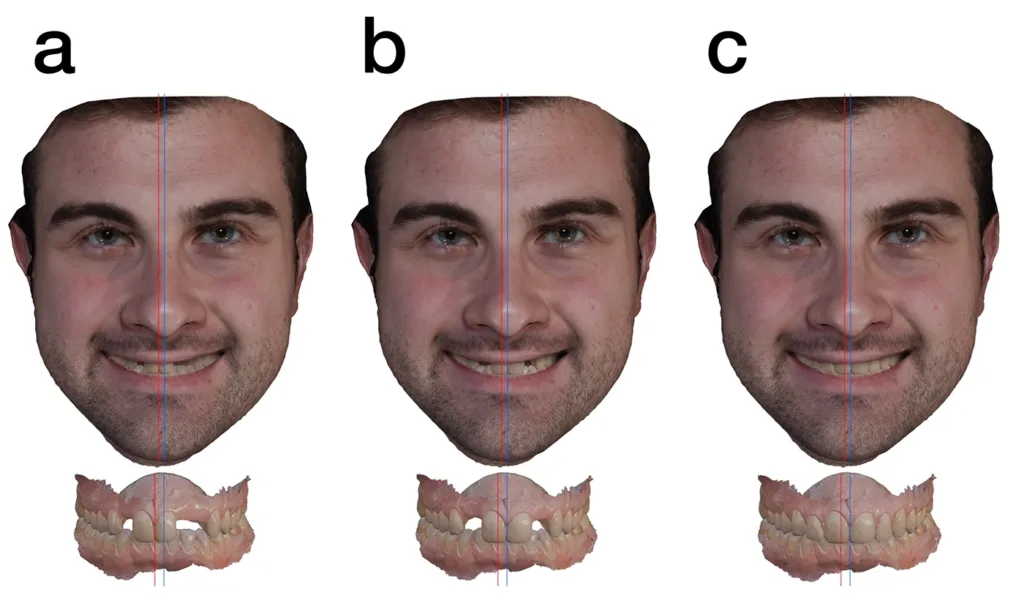

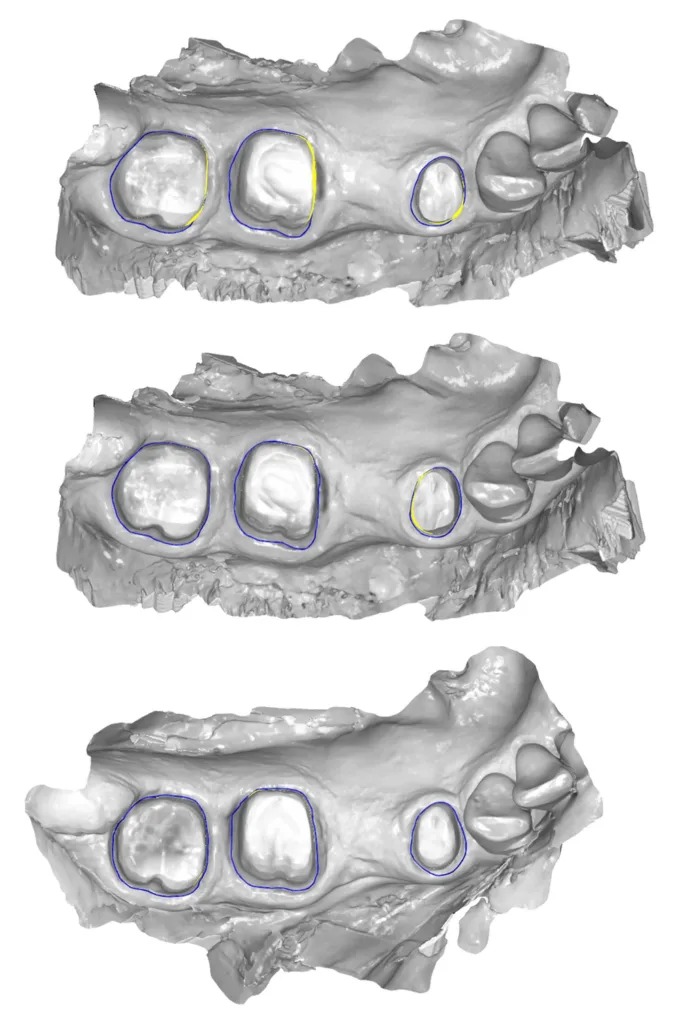

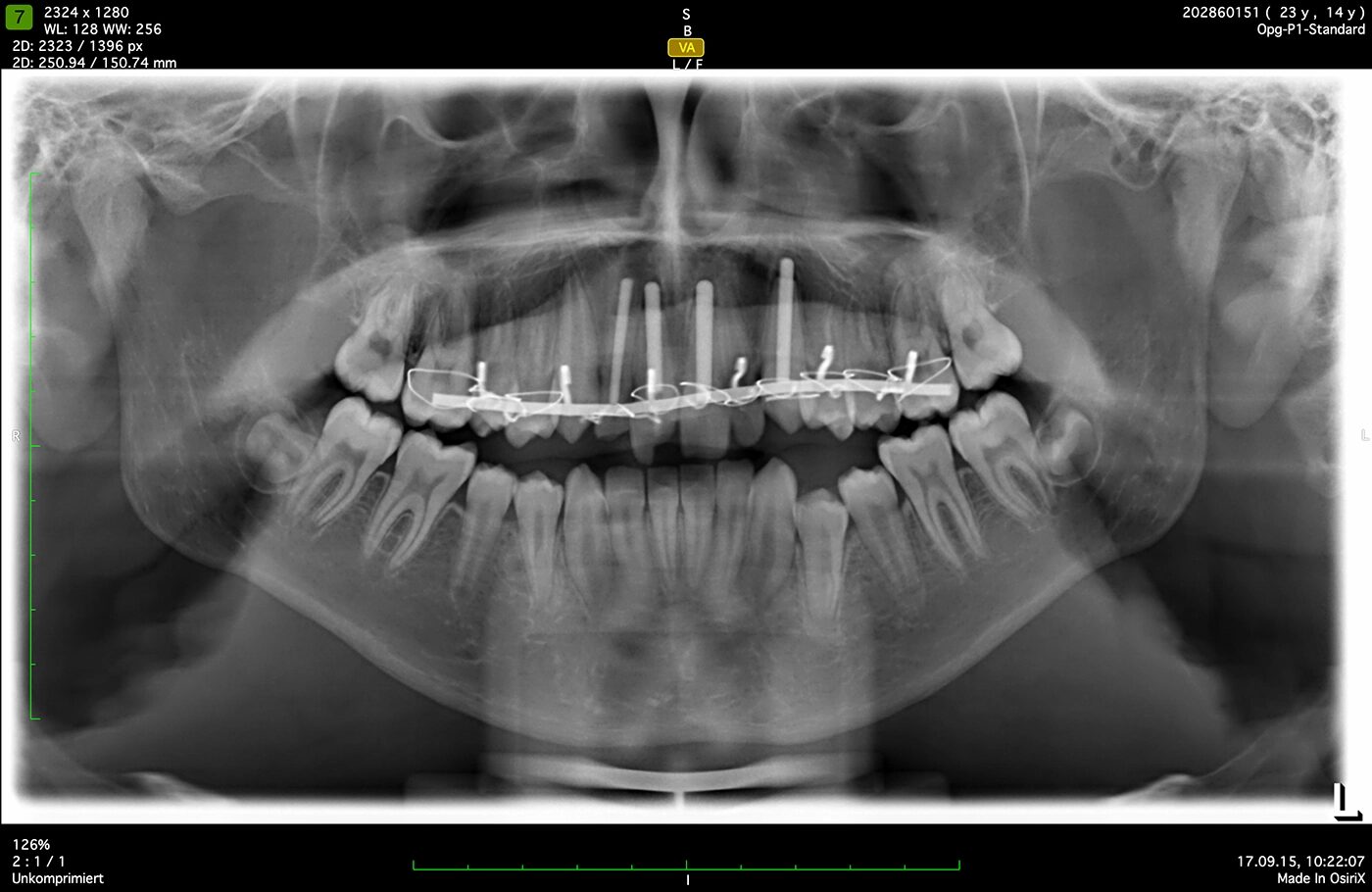

In dem hier simulierten Fall (Abb. 1) stellte sich ein 22-jähriger männlicher Patient ohne systemische Erkrankungen mit ästhetischen Defiziten vor. Die intraorale und radiologische Untersuchung ergab beidseitige Nichtanlagen der oberen seitlichen Schneidezähne. Die extraorale Untersuchung zeigte eine Mittellinienverschiebung von 4,26 mm nach rechts, wobei einer der mittleren Schneidezähne die Mittellinie einnahm. Zur Planung der Therapieoptionen bei solch komplexen Fällen und zur Veranschaulichung des Behandlungsablaufs für den Patienten kann eine digitale Fallsimulation eingesetzt werden. Unter Berücksichtigung des Alters, der skelettalen Reife und der ästhetischen Erwartungen des Patienten wurde ein interdisziplinärer Behandlungsplan erstellt: zunächst kieferorthopädische Einstellung der dentalen Mittellinie sowie Lückenöffnung für eine spätere Implantatversorgung (Abb. 1a), anschließend Implantatinsertion und Weichgewebemanagement durch die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Abb. 1b) und abschließend definitiver prothetischer Lückenschluss mittels Implantatversorgung (Abb. 1c).

Schlenz

SchlenzKomplexe Fälle erfordern häufig interdisziplinäre Therapiekonzepte. Dieser Fall unterstreicht den Nutzen der Integration von 3D-Gesichtsscans mit intraoralen Daten zur genauen Analyse und Beurteilung der patientenspezifischen Befunde und ermöglicht eine sichere Behandlungsplanung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Darüber hinaus ist es auch im Bereich der digitalen Implantatplanung hilfreich, Intraoralscans mit 3D-Röntgendaten zu überlagern, um schon im Vorfeld Invasivität und mögliche Limitationen mit dem Patienten bzw. der Patientin zu kommunizieren.

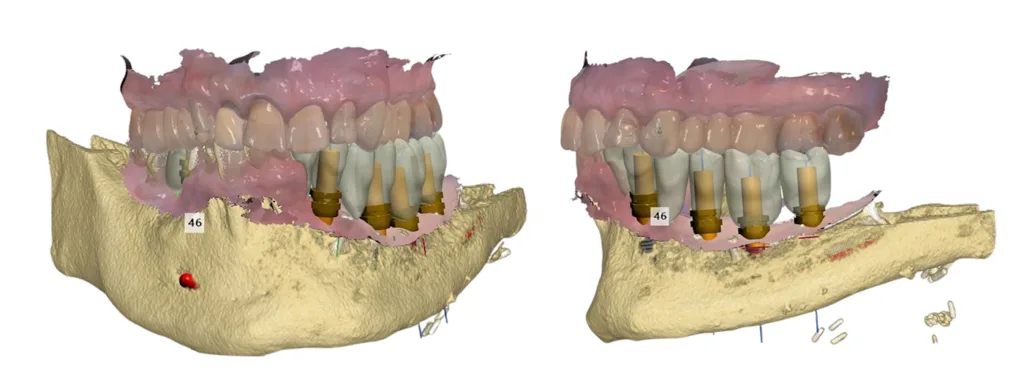

Oft lassen sich gerade bei großen vertikalen Kieferdefekten die Implantatpositionen und spätere prothetische Versorgung klinisch gar nicht reproduzierbar vorhersagen und beurteilen. So können wie in dem Fallbeispiel (Abb. 2) das Knochenangebot und die erforderliche Position der Restauration so stark divergieren, dass eine Verzahnung im Kopf- oder Kreuzbiss unausweichlich wird. Wenn im Vorfeld zwischen Chirurgie und Prothetik die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und -grenzen beurteilt und mit dem Patienten oder der Patientin besprochen werden, gibt es später keine Unklarheiten, Missverständnisse oder Enttäuschungen bei der finalen prothetischen Versorgung. Gleichzeitig ermöglicht diese frühzeitige Abstimmung auch dem zahntechnischen Labor, den Umfang und die Anforderungen an die Restauration bereits vorab realistisch einzuschätzen.

Schlenz

SchlenzZahnfarbenbestimmung

Schlenz

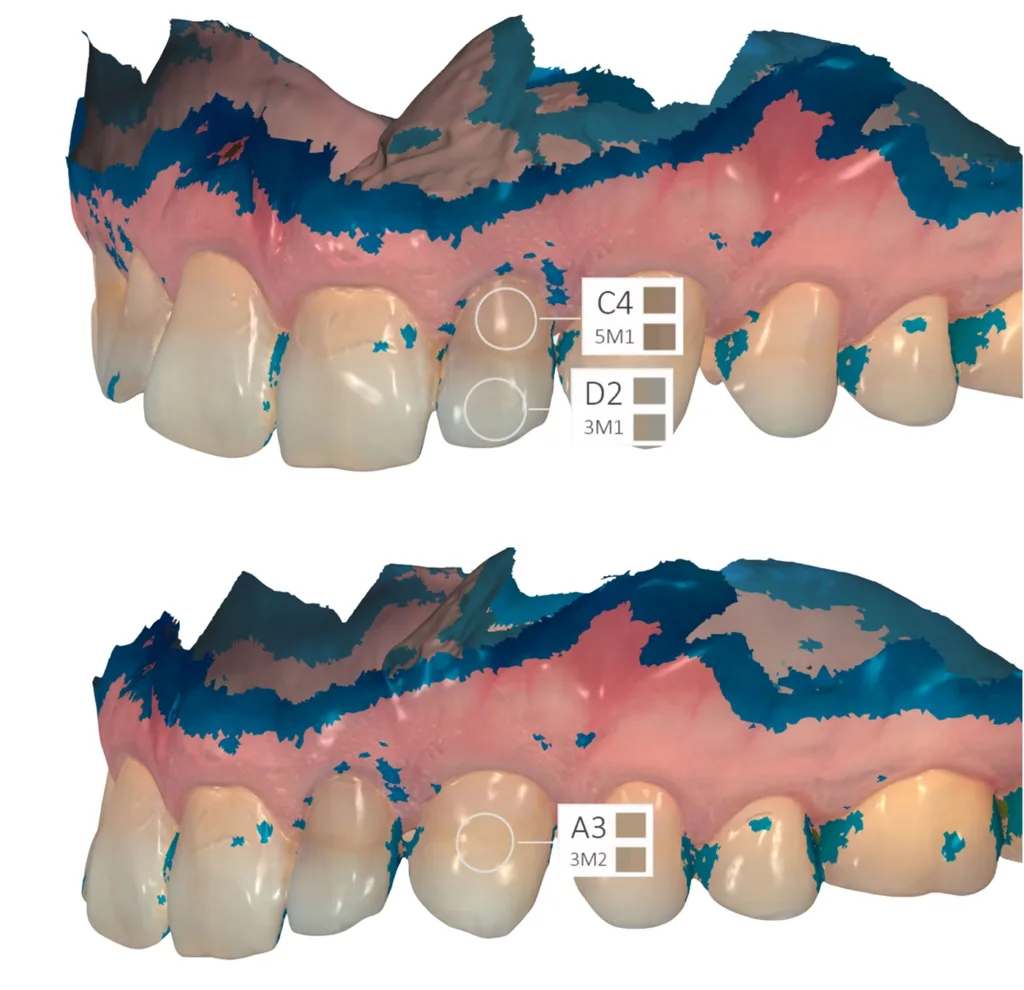

SchlenzViele Intraoralscanner verfügen über eine integrierte Funktion zur digitalen Zahnfarbenbestimmung. Dabei können in der Software verschiedene standardisierte Farbsysteme ausgewählt werden, wie beispielsweise VITA classical oder VITA 3D-Master (Vita Zahnfabrik, Abb. 3). Diese Funktion kann nicht nur die Farbauswahl direkt an direkt an der Patientin oder dem Patienten unterstützen, sondern auch den Transfer der Information an das zahntechnische Labor und die Kommunikation insgesamt erleichtern.

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der verwendete Intraoralscanner in der Lage ist, Farbaufnahmen anzufertigen und eine entsprechende Analysefunktion hat. Wichtig ist, dass vor der Zahnfarbenbestimmung die Scanspitze kalibriert wird. In Bezug auf die Genauigkeit der Farbbestimmung zeigte eine Studie von Tabatabaian et al. [8] zwar eine hohe Präzision, allerdings eine schlechte Richtigkeit der digitalen Zahnfarbenbestimmung mit Intraoralscannern. Daher sollte diese Funktion derzeit eher als ergänzendes Hilfsmittel betrachtet und nicht als alleinige, verlässliche Methode zur Bestimmung der Zahnfarbe verwendet werden.

Präparationsanalyse

Während des Studiums liegt ein großer Fokus auf dem Erlernen korrekter Präparationstechniken und der Schulung des Beurteilungsvermögens der Studierenden. In der Praxis erfolgt die Rückmeldung zur Präparation hingegen häufig ausschließlich durch das zahntechnische Labor – und auch nur, wenn auf Basis der analogen oder digitalen Abformung kein Zahnersatz angefertigt werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Präparationen fehlerfrei sind. Insbesondere im Mund ist es eine Herausforderung, manuell einen parallelen Einschub zu präparieren und diesen zuverlässig zu beurteilen.

So zeigten Leempoel et al. [9], dass die durchschnittlichen Präparationswinkel einer zirkulären Vollkronenpräparation bei Oberkiefermolaren bei 22° und bei Unterkiefermolaren bei 27° liegt. Die Folge solcher mangelnden Retentions- und Wiederstandsformen zeigen sich langfristig in Misserfolgen festsitzender prothetischer Restaurationen. Zwar bieten analoge Verfahren mit Abformungen, Modellen und Parallelometern Unterstützung, jedoch ist deren Einsatz im Praxisalltag meist wenig praktikabel durch ihren hohen Zeitaufwand.

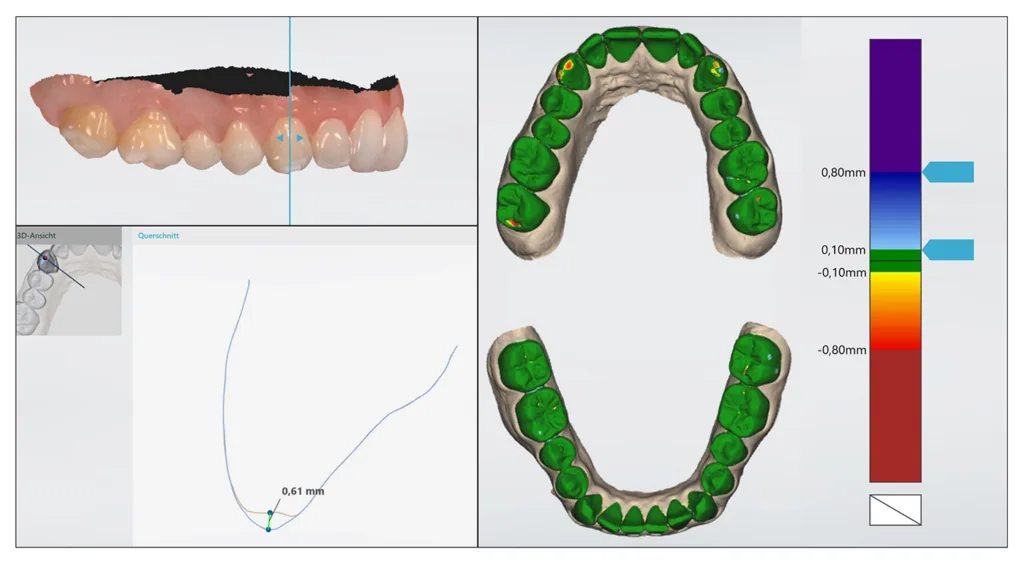

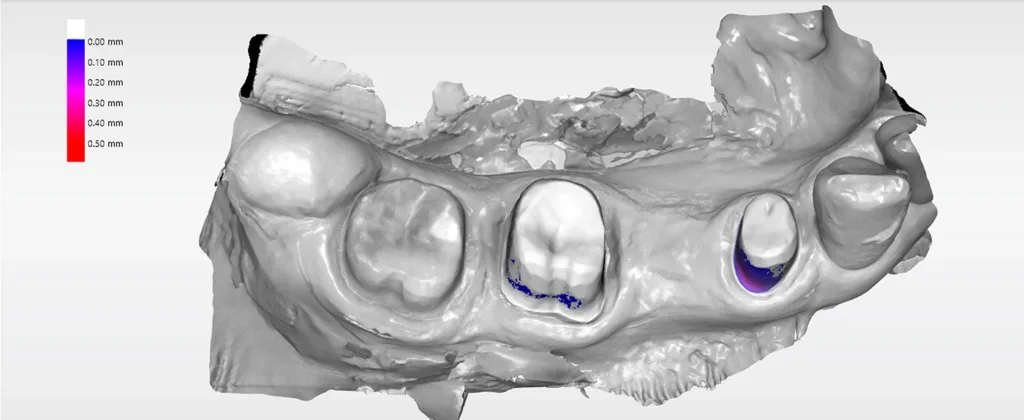

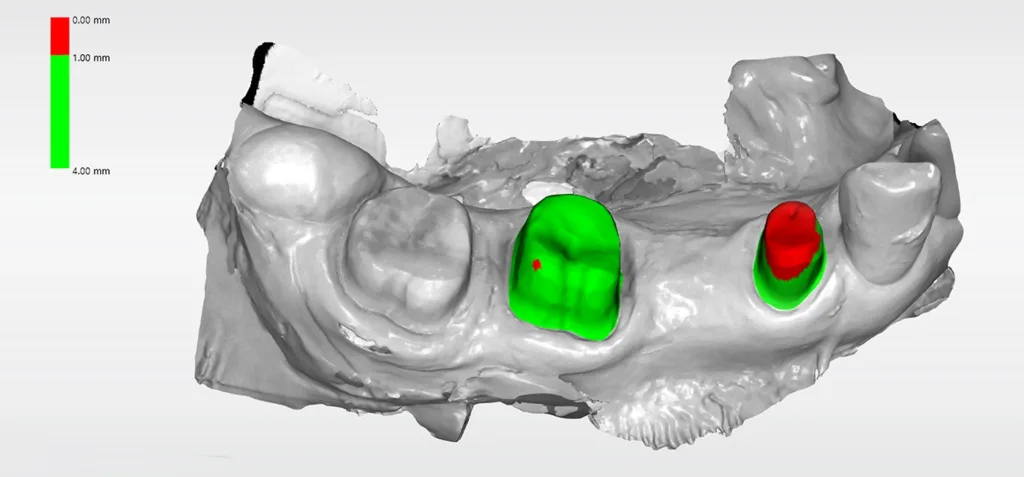

Hingegen verfügen inzwischen einige Intraoralscanner über integrierte Funktionen zur Präparationsanalyse. Damit lassen sich beispielsweise Parameter wie Einschubrichtung, Abstand zum Antagonisten, Vorliegen von Unterschnitten oder die Oberflächenbeschaffenheit schnell und ohne großen Mehraufwand überprüfen.

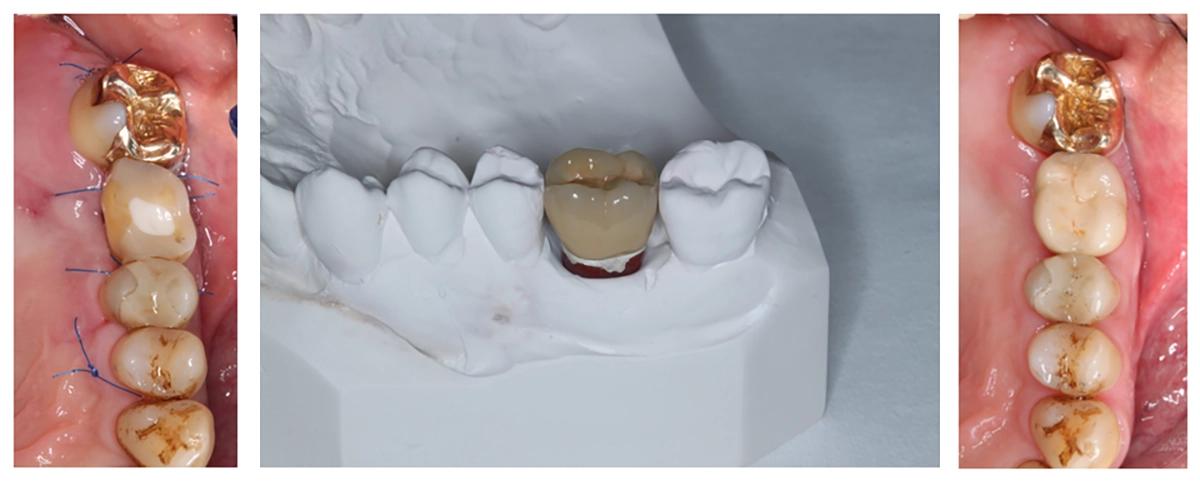

Dies dient nicht nur der internen Qualitätssicherung und -verbesserung, sondern unterstützt auch eine zahnhartsubstanzschonende Präparation. Bereits am Behandlungsstuhl lässt sich beurteilen, ob die notwendige Schichtstärke für die geplante Restauration gegeben ist. Auch Umplanungen, etwa hinsichtlich des Restaurationsmaterials oder des Verzichts auf eine Verblendung, können direkt mit den Patientinnen oder dem Patienten visualisiert und besprochen werden. Das spart Zeit, reduziert den Kommunikationsaufwand mit dem zahntechnischen Labor und stärkt das Vertrauen der Patientinnen und Patienten, da sie die klinische Situation unmittelbar am Bildschirm des Intraoralscanners nachvollziehen können. Die Abbildungen 4 bis 7 zeigen die Analyse verschiedener Präparationskriterien unter der Präparation der Zähne 44, 46 und 47 bei einer 70-jährigen Patientin.

Patientenaufklärung

Die digitale Zahnmedizin eröffnet neue Möglichkeiten, Patientinnen und Patienten aktiv in die Diagnostik und Therapieplanung einzubeziehen. Intraoralscanner leisten hierbei einen entscheidenden Beitrag, da sie die Darstellung individueller intraoraler Situationen ermöglichen und somit die Grundlage für eine verständliche, patientenzentrierte Aufklärung schaffen. Im Vergleich zur klassischen Patientenaufklärung mit Schaumodellen können mit Intraoralscans individuelle Befunde gemeinsam am Bildschirm des Intraoralscanners erörtert werden. So lassen sich beispielsweise kariöse Läsionen, Zahnhartsubstanzverluste oder gingivale Rezessionen anschaulich darstellen und die entsprechenden Therapieoptionen verständlich erläutern. Auch das Aufzeigen notwendiger Mundhygieneverbesserungen nach vorherigem Anfärben der Plaque mit einem Plaquerelevator ist möglich. Dadurch verstehen Patientinnen und Patienten die optimierungsbedürftigen Bereiche leichter.

Klinische Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung von Intraoralscans das Verständnis für Diagnose und Behandlungsbedarf signifikant verbessert. Dies ist besonders bei ängstlichen oder jüngeren Patientinnen und Patienten sowie bei Sprachbarrieren von Vorteil, da die visuelle Kommunikation Vertrauen fördert, die Therapiebereitschaft erhöht und langfristig zu besseren Behandlungsergebnissen führen kann [10]. Auch in der Kinderzahnmedizin kann die realitätsnahe Visualisierung durch Intraoralscanner eine wichtige Brücke zwischen Befund und Verständnis schaffen, insbesondere wenn die Eltern aktiv in die Aufklärung einbezogen werden [11]. Da viele Kinder selbst (noch) nicht über ausreichende Mundgesundheitskompetenz verfügen, kommt der elterlichen Aufklärung eine zentrale Bedeutung zu. Insgesamt fördern Intraoralscanner somit die Transparenz und Verständlichkeit zahnmedizinischer Maßnahmen, verbessern die Patientenbindung und fördern die aktive Beteiligung an Prävention und Therapie. Die digitale visuelle Kommunika

Monitoring

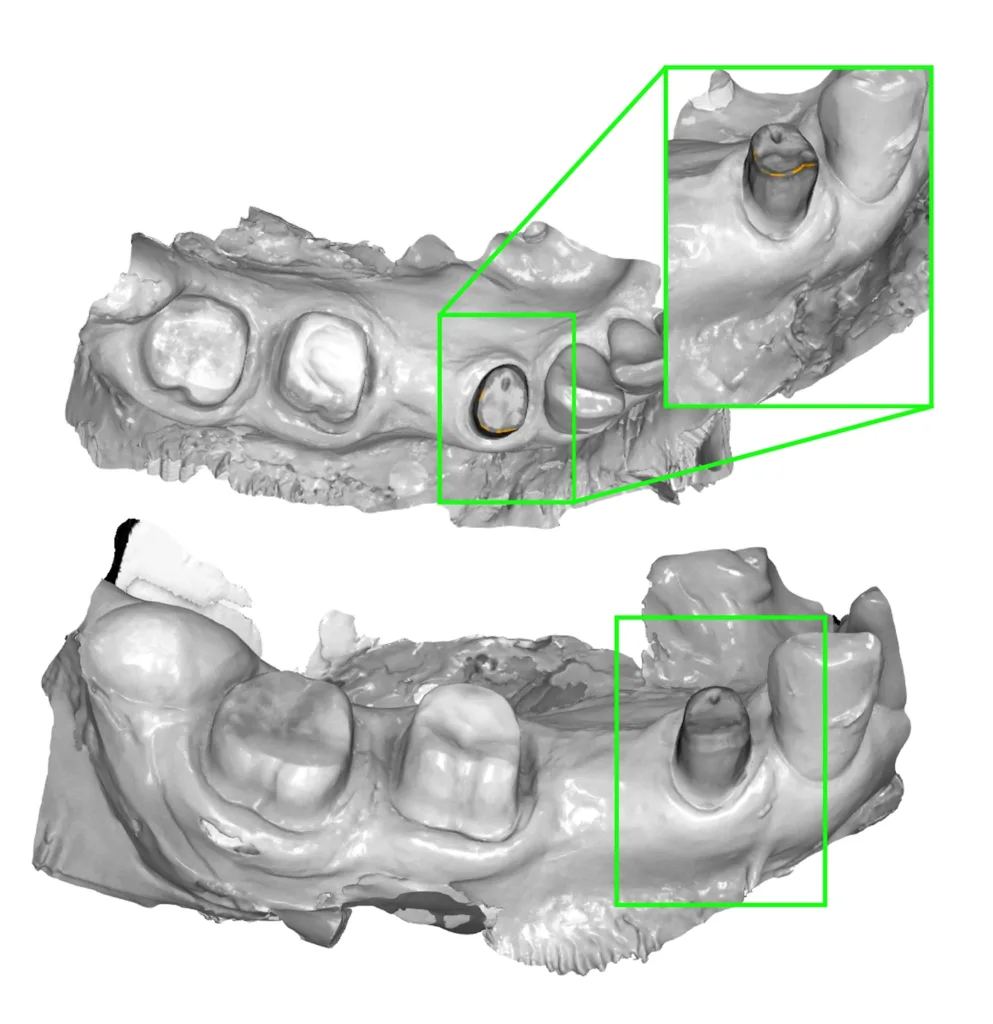

Ein innovativer und zunehmend bedeutender Einsatzbereich digitaler Tools in der Zahnmedizin ist das Monitoring oraler Veränderungen über längere Zeiträume. Mithilfe moderner Intraoralscanner können etwa im Rahmen der jährlichen Kontrolluntersuchung Ganzkieferscans angefertigt und mit früheren Intraoralscans digital überlagert werden. Auf dieser Basis ermöglichen intelligente Softwarelösungen die frühzeitige und objektive Erkennung selbst kleinster Veränderungen an Zahnhartsubstanz und Weichgewebe.

Algorithmen sind heute bereits in der Lage, Auffälligkeiten wie Zahnfleischrückgang, Schwellungen, Zahnwanderungen oder nicht kariöse Zahnhartsubstanzverluste zu identifizieren, bevor sie mit dem menschlichen Auge zu sehen sind. Besonders Letzteres ist von hoher Relevanz: Erosionen, Abrasionen und Attritionen bleiben in der Frühphase häufig unbemerkt. Beschwerden treten oft erst auf, wenn das Dentin freiliegt und eine aufwendige restaurative Versorgung zur Wiederherstellung der vertikalen Kieferrelation erforderlich wird. Das herkömmliche Monitoring solcher Veränderungen mittels analoger Abformungen und Gipsmodelle ist zeitaufwendig und im Praxisalltag nicht praktikabel.

Intraoralscanner bieten hier eine präzise und alltagstaugliche Alternative. Erste klinische Studien belegen, dass bereits Zahnhartsubstanzverluste im Bereich von 10 bis 20 μm an einzelnen Zähnen detektiert werden können [12].

Das Fallbeispiel eines 28-jährigen Patienten zeigt einen erheblichen Zahnhartsubstanzverlust an den oberen Eckzähnen innerhalb eines Jahres (Abb. 8). Dank der frühzeitigen Diagnostik konnten die betroffenen Zähne minimalinvasiv restauriert werden, um die Frontzähne während der Laterotrusion vor weiterem Verschleiß zu schützen. Zusätzlich erhielt der Patient eine Aufbissschiene für die Nacht, begleitet von einem jährlichen Monitoring mittels Intraoralscanner.

Schlenz

SchlenzInsgesamt eröffnen Intraoralscanner neue Perspektiven für eine strukturierte Nachsorge, Verlaufskontrolle und langfristige Betreuung im Sinne eines präventionsorientierten, patientenzentrierten und nachhaltigen Behandlungskonzepts.

Fazit und Ausblick

Digitale Technologien wie Intraoralscanner bieten ein großes Potenzial für eine moderne, patientenorientierte Zahnmedizin. Über die digitale Abformung hinaus ermöglichen sie eine präzisere Diagnostik, strukturierte Behandlungsplanung, anschauliche Patientenaufklärung und ein langfristiges Monitoring. Dies unterstützt die Vermeidung von Behandlungsfehlern, fördert standardisierte Abläufe und erhöht die Transparenz von Behandlungskonzepten. Die erfolgreiche Integration neuer digitaler Tools setzt dabei klare Praxisstrukturen, gezielte Schulungsmaßnahmen und die aktive Einbindung des gesamten Teams voraus.

Viele Prozesse sind delegierbar und können mit entsprechender Qualifikation auch von zahnmedizinischen Fachangestellten übernommen werden, was die Effizienz steigert und zur Teamzufriedenheit beiträgt. Zur besseren Übersicht sind in der Tabelle 1 exemplarisch bereits verfügbare digitale Tools aufgeführt, welche im Praxisalltag Anwendung finden können. Zukünftig ist insbesondere durch den Einsatz künstlicher Intelligenz mit weiteren Entwicklungen zu rechnen: etwa zur Analyse von Veränderungen, zur Früherkennung oraler Erkrankungen oder zur Risikoprognose auf individueller Basis. Zudem können digitale Verfahren einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten haben [13]. Trotz zahlreicher Vorteile stellen wirtschaftliche Hürden und ein gewisser Implementierungsaufwand nach wie vor Herausforderungen dar. Der digitale Wandel in der Zahnmedizin bietet jedoch einen klaren Mehrwert – nicht nur für die Patientinnen und Patienten sondern auch für Praxisteams und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

| Anwendung | Zeitbedarf | Komplexität der Integration | Exemplarische Beispiele von Anbietern* |

| Interdisziplinäre Behandlungsplanung und Smile Design | mittel bis hoch | mittel bis hoch | 3Shape Treatment Planner/Smile Design, Digital Smile Design (DSD), exocad Smile Creator/exoplan, NemoSmile, Planmeca Romexis Smile Design, SICAT |

| Zahnfarbenbestimmung | gering | gering bis mittel | 3Shape TRIOS, Dentsply Sirona Primescan AC |

| Präparationsanalyse | gering | mittel | 3Shape TRIOS, Dentsply Sirona Primescan AC, Medit Compare, Planmeca Emerald |

| Patientenaufklärung | mittel | gering bis mittel | Intraoralscanner mit farbiger Bildgebung |

| Monitoring | mittel | mittel | 3Shape TRIOS Patient Monitoring, Invisalign Virtual Care, Medit Compare |

* kein Anspruch auf Vollständigkeit

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.