Seit längerer Zeit können Patienten mittels implantologischer Konzepte in der Zahnheilkunde erfolgreich therapiert werden Motor für die Entwicklung der modernen Implantologie waren unbefriedigende konventionelle prothetische Lösungen in den Indikationsklassen „zahnloser Kiefer“ und „stark reduziertes Lückengebiss“. Die Anzahl verloren gegangener Zähne nimmt dank vielfältiger Maßnahmen jedoch stetig ab [1-4].

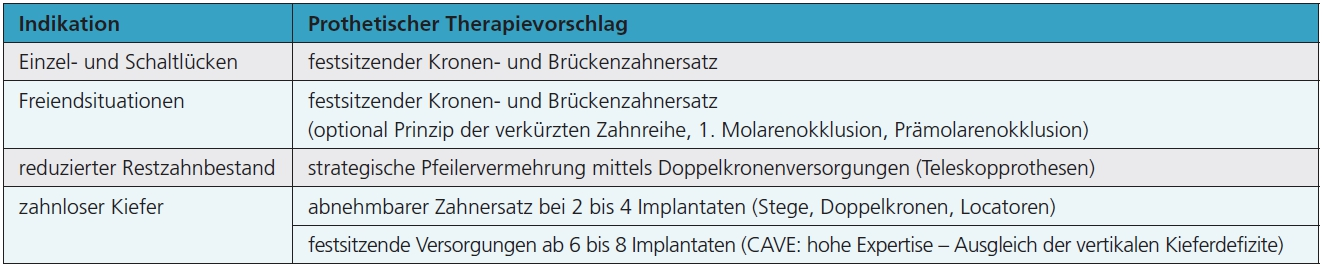

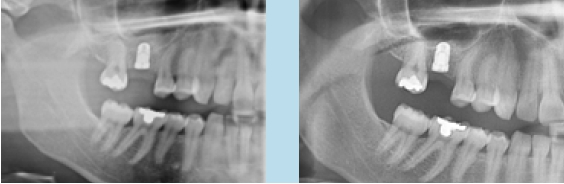

Die häufigsten Indikationen für implantatgetragenen Zahnersatz stellen derzeit Einzelzahnlücken und Schaltlücken dar [5]. Durch implantologische Therapiemaßnahmen kann eine nachhaltige Schonung der Nachbarzähne erreicht und damit das weitere Voranschreiten von Zahnschädigung und Zahnverlust gebremst werden. Das Prinzip der strategischen Pfeilervermehrung kann im stark reduzierten Lückengebiss zur Stabilisierung von abnehmbarem Zahnersatz unter Schonung der verbliebenen natürlichen Verankerungszähne und zur Kieferstrukturprophylaxe bei geringem chirurgischem Aufwand effektiv angewendet werden [6-7]. Seit vielen Jahren existieren zudem Vorschläge für implantologische Therapieoptionen seitens der Fachgesellschaften und Berufsverbände. Sie zeigen einen Behandlungskorridor implantologischer Konzepte auf – gerade im Hinblick auf die Anzahl von Implantaten in bestimmten Lückengebisssituationen [8].

Neben der medizinisch begründeten Abwägung der Behandlungsoptionen ist aus Sicht der Autoren für den weniger häufig implantologisch Tätigen insbesondere das Stellen der zahntechnischen Weichen eine Herausforderung. Man denke an die Wahl des Abutments, des Verbindungsmodus und des geeigneten Materials. Vielfach sind es die praktischen Fallstricke in der prothetischen Phase, die Misserfolge provozieren. Daneben sollte der Zahnarzt selbstverständlich auch die Frage nach dem zu wählenden Konzept und einer ausreichenden chirurgischen Routine adäquat beantworten können. Nicht zuletzt beeinflussen der sichere Umgang mit vertrauten implantologischen Techniken und die Festlegung des persönlichen Kompetenzkreises den Workflow und damit den therapeutischen und wirtschaftlichen Erfolg.

Indikationsklassen

Dr. Nagel

Dr. Nagel

Festsitzender implantatgetragener Zahnersatz

Freilegung

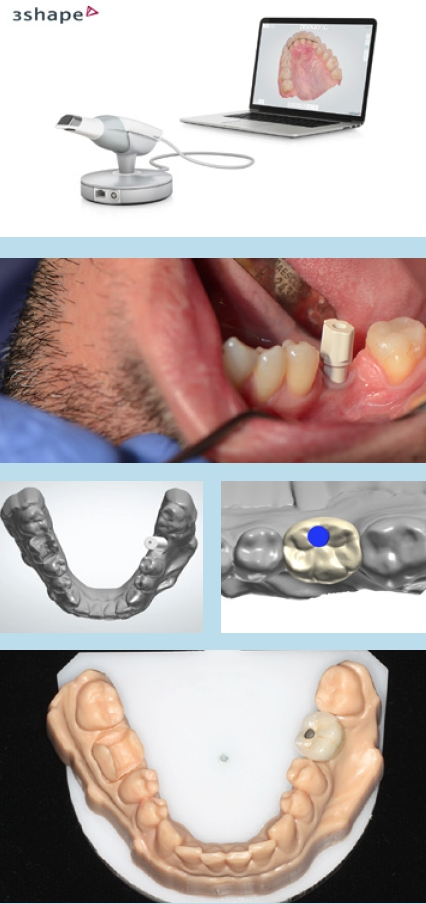

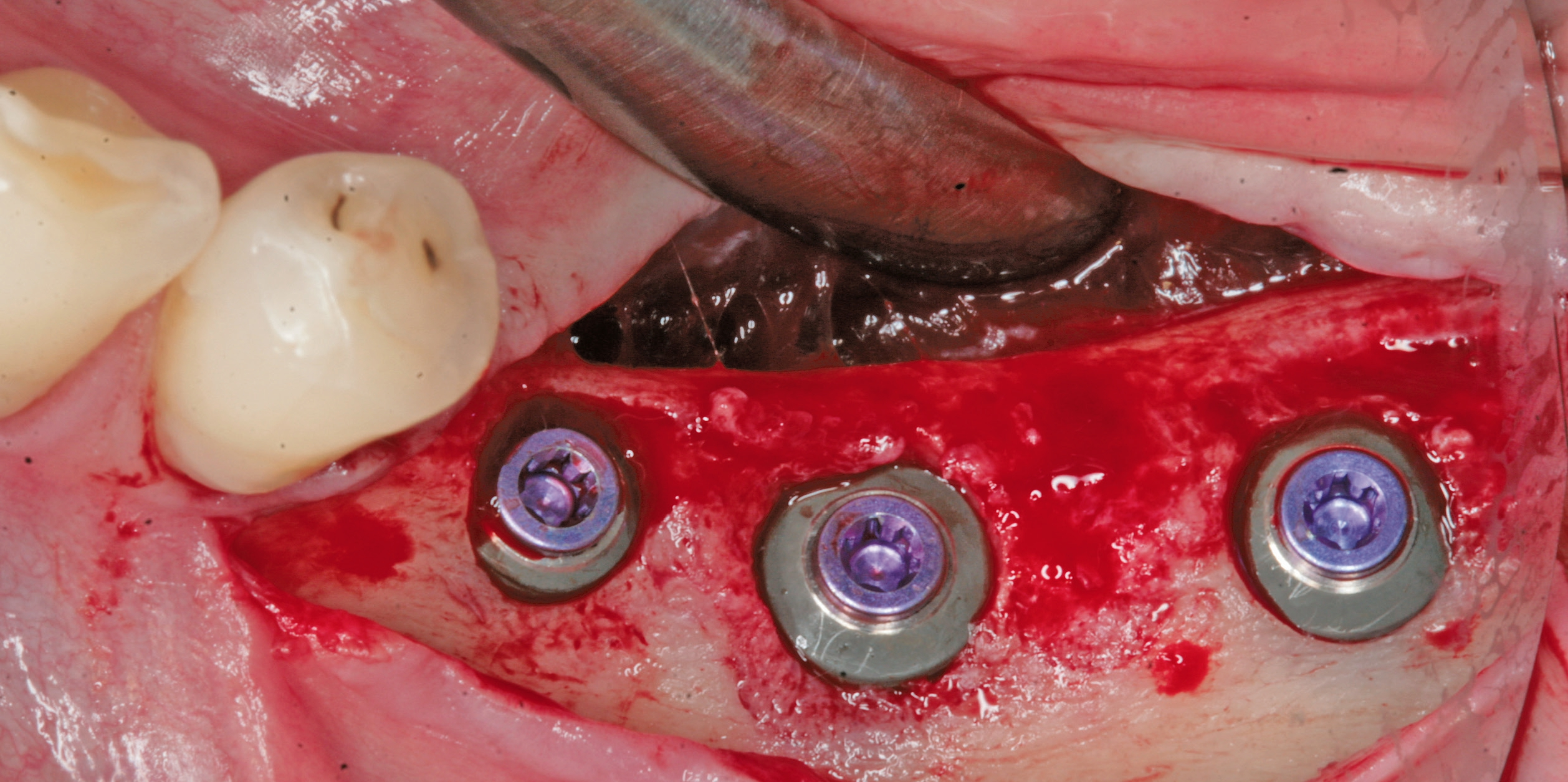

Je nach Implantathersteller stehen Gingivaformer mit unterschiedlichen Durchmessern für ein und denselben Implantatdurchmesser zur Verfügung. In der täglichen Praxis wird zu selten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Diskrepanz zwischen dem schmalen Diameter der Implantatschulter und dem breiteren physiologischen Durchtrittsprofil einer Molarenkrone bereits bei der Freilegung zu überbrücken.

Zementieren vs. direktes Verschrauben

Das Einzelimplantat anstelle einer konventionellen Brücke hat sich bewährt, da so weiterer Substanzverlust an Nachbarzähnen vermieden werden kann. Die prothetischen Komponenten bestehen bei vielen Systemen aus einem verschraubbaren Abutment und einer zementierten Krone oder aus einer direkt verschraubten Abutment-Kroneneinheit.

Zementieren

Direktes Verschrauben

Bei zementierten Kronen oder Brücken wird eine mögliche Entzündungsreaktion diskutiert, die durch tief in den Sulkus verpresste und nicht entfernte Zementreste entsteht [10-12]. Diese könne zum vorzeitigen Knochenabbau führen. Direkt verschraubte Kronen oder Brücken bieten hier einen Vorteil, da kein Befestigungszement benötigt wird. Ein zusätzlicher positiver Aspekt der verschraubten Krone sind geringere Kosten im Vergleich zum individuellen Abutment mit zementierter Krone.

Im Falle direkt verschraubter Kronen und Brücken kann bei Schraubenlockerungen leichter interveniert werden. Dies sollte jedoch kein alleiniges Entscheidungskriterium für oder gegen die Wahl von direkt verschraubten Versorgungen sein. Zum einen sind Schraubenlockerungen bei sachgerechter Befestigung mit entsprechender Drehmomenteinstellung unter Berücksichtigung okklusaler Hebelfaktoren bei aktuellen Systemen selten zu beobachten. Zum anderen können auch bei zementierten Kronen Schraubenlockerungen durch fachgerechtes Trepanieren der Kronen wieder behoben werden – ggf. ist ein DVT für die Abwinklung der Implantat-Kronenachse hilfreich.

Hinsichtlich des Einsetzens punktet eher die zementierte Krone: Das Verschrauben gestaltet sich komplexer als das Einsetzen zementierbarer Kronen. Sind bei direktem Verschrauben die approximalen Kontaktpunkte nur etwas zu straff, erreicht die Ratsche das vom Hersteller vorgegebene Drehmoment bereits, bevor Kronenbasis und Implantatschulter bündig aufeinanderliegen. Da die Krone zwischen den Nachbarzähnen „klemmt“, werden diese in den nächsten Tagen und Wochen „kieferorthopädisch“ verdrängt. Dadurch kommt es zur Schraubenlockerung der Implantatkrone. Hier empfiehlt es sich, den Schraubenkanal zunächst mit Teflonband auszulegen und den Patienten nach 2 bis 4 Tagen wieder einzubestellen, um noch einmal mit definiertem Drehmoment nachzuziehen.

Direkt verschraubte Kronen und Brücken weisen technisch bedingt weitere Nachteile gegenüber zementierten Konstruktionen auf. So ist die Darstellung von approximalen oder okklusalen Vorkontakten besonders im Molarenbereich klinisch erschwert und kann ein zeitaufwendiges wiederholtes Ein- und Ausdrehen der gesamten Restauration erfordern. Schwierig ist ebenso die Umarbeitung der bereits gefügten Krone bei Mängeln in der farblichen Gestaltung bzw. bei ungenügenden approximalen Kontakten. Insbesondere die Materialkombination Titanklebebasis mit monolithischer Lithiumdisilikatkrone sei hier erwähnt. Eine Einprobe ohne Fixierung beider Komponenten macht zur Kontrolle der approximalen und okklusalen Kontaktpunkte wenig Sinn, da die Krone so nicht in die exakte Position gebracht werden kann. Ist jedoch bereits geklebt, können nachfolgende Brände im Labor nicht mehr erfolgen, da die Komposit-Klebefuge beschädigt würde. Als Kompromiss bietet sich in diesem Fall eine Einprobe der Krone mit einem kleinen Punkt Cyanoacrylat zur Fixierung auf der Klebebasis an. Diese Verbindung kann im Ultraschallbad des zahntechnischen Labors wieder kontrolliert rückgängig gemacht werden ohne die Restauration zu beschädigen.

Eine Sonderform der verschraubten Versorgungen stellen Abutments mit abgewinkelten Schraubenkanälen dar. Dabei wird auf Implantatniveau verschraubt, jedoch der Austritt des Schraubenkanals auf einen prothetisch und ästhetisch günstigen Bereich wie die Palatinalflächen der Frontzähne oder die Okklusalfläche der Seitenzähne projiziert. Hierfür ist der Platzbedarf zu berücksichtigen, der für das „Einfädeln“ der Okklusalschraube benötigt wird (Abb. 7).

Ob eine implantatgetragene Krone zementiert oder verschraubt werden soll, sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Die Tatsache, dass beide Systeme klinisch gut funktionieren, lässt mutmaßen, dass es keinen alleinigen Königsweg gibt. Beide Varianten haben sowohl Vor- als auch Nachteile.

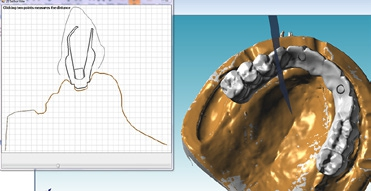

Abformung

Parallel kann schon mit dem Abutmentdesign begonnen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine verschraubte oder zementierte Versorgung handelt. Mehrgliedrige verschraubte Arbeiten sollten mit einer Schlüsselprobe geprüft werden, um Spannungen auszuschließen. Die Limitation des Scanverfahrens liegt im Aneinanderfügen vieler Einzelbilder. Das Risiko für Dimensionsabweichungen steigt somit mit der Größe bzw. Weitspannigkeit der geplanten Restauration.

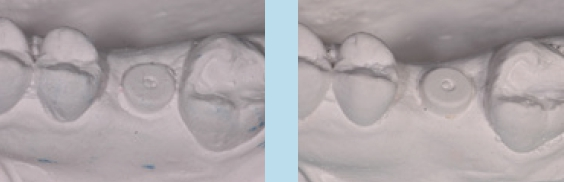

Unabhängig, ob digital oder analog vorgegangen wird, ist bei der Einbringung der Abformpfosten bzw. Scanbodies darauf zu achten, dass diese sich nicht berühren oder die Nachbarzähne touchieren. Liegen Freilegung und Implantation zeitlich weit auseinander und wurde die Lücke nicht provisorisch versorgt, kann es zum Aufwandern der Nachbarzähne kommen (Abb. 14–17). In diesem Fall ist es notwendig, die Abformpfosten zu beschleifen oder das Aufwandern kieferorthopädisch zu behandeln.

Cave: Veränderungen an den Okklusalflächen durch provisorische Füllungen oder Kronen bei fehlendem Lückenersatz können zu Zahnbewegungen in die Lücke führen. Das Tragen eines nächtlichen Retainers in Form einer Miniplastschiene kann dies verhindern.

Abutmentauswahl und Kieferrelationsbestimmung

Individuelle Abutments erlauben ein physiologisch erscheinendes Emergenzprofil und das Entfernen von Zementüberschüssen weitgehend unter Sicht. Voraussetzung dafür ist die scallopierende Gestaltung der Präparationsgrenze im Approximalraum, die vom Molarenbereich in Richtung Frontzahnbereich immer weiter zunimmt. Individuelle Abutments entsprechen einer verkleinerten Zahnform und ermöglichen dem Zahntechniker somit ein zahnanaloges Vorgehen bei der Gestaltung der Gerüste und Verblendungen.

Monolithische Versorgungen aus Zirkoniumdioxid nehmen vermehrt Einzug in die Praxen. Bei der Materialkombination „Standardabutment und vollanatomische Zirkoniumdioxidkrone“ werden im Molarenbereich Schichtstärken von 3 bis 4 mm erreicht. Das gewährleistet zwar sehr frakturresistente Werkstücke, stellt den Zahnarzt bei einer Kronentrennung im Falle einer Komplikation jedoch vor nicht unerhebliche Herausforderungen.

Provisorisches Tragen und Abnahme vollkeramischer Restaurationen

Aus verschiedenen Gründen kann ein provisorisches Eingliedern von festsitzenden Restaurationen sinnvoll sein, etwa zur okklusalen Feinjustierung, für ästhetische Anpassungen oder zur Kontrolle der Phonetik. Die Möglichkeit, bei provisorischer Eingliederung jederzeit leicht intervenieren zu können, die oftmals als Grund für dieses Vorgehen angegeben wird, gilt aber nur eingeschränkt. Denn Restaurationen auf Abutments sitzen auch nach der Befestigung mit provisorischem Zement sehr fest – kleine Präparationswinkel vorausgesetzt. Von der Entfernung mit punktuell eingebrachten Kräften (Hebelsonde o.ä.) ist abzuraten, da selbst bei optisch scheinbar unversehrten Werkstücken bereits Mikrorisse initiiert worden sind. Durch Modifikation der Zemente oder nur punktuelles Auftragen des Befestigungsmaterials lässt sich der benötigte Kraftaufwand bei der Entfernung reduzieren. Als Entfernungshilfe sind adhäsive Aufbisskissen (z.B. Gripit, Hager & Werken) zu empfehlen. Die Restauration wird dabei mit dem Antagonisten temporär verklebt, um durch ruckartiges Öffnen der Kiefer die provisorisch befestigte Restauration zu entfernen. Ein klinisches Problem stellt in diesem Zusammenhang die ungünstige Abzugsrichtung für Oberkieferfrontzahnkronen dar. Hier sollte mit dem Patienten zuvor „trocken“ geübt werden. Ein engmaschiges Recall und die zeitliche Begrenzung der Trageperiode für provisorisch befestigte Restaurationen reduzieren das Risiko für einen spontanen Verlust der Versorgung.

Trotz aller Fallstricke lässt sich die Mehrzahl der Patienten mit festsitzendem implantatgetragenem Zahnersatz sehr gut versorgen. Voraussetzung ist, dass sich der restaurativ tätige Zahnarzt mit dem von ihm verwendeten System auseinandersetzt. Dem Zahnarzt obliegt die Verantwortung für Diagnostik, Entscheidungsfindung und Therapie.

Der 2. Teil des Artikels befasst sich mit dem abnehmbaren implantatgetragenen Zahnersatz. Auch hier werden praktische Tipps vorgestellt.

Weiterführende Links

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.