|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Auch wenn ihre Prävalenz insgesamt sinkt, wird die Totalprothese nach wie vor regelmäßig und häufig als prothetisches Therapiemittel eingesetzt, das bei zahnlosen Patientinnen und Patienten immer noch die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland darstellt. Die Daten der V. Deutschen Mundgesundheitsstudie aus dem Jahr 2016 zeigen, dass knapp 60% der 75- bis 100-Jährigen in Deutschland mit einer Totalprothese im Oberkiefer und 35% mit einer Totalprothese im Unterkiefer versorgt sind. Die Prävalenz von Totalprothesen im Oberkiefer bei hochbetagten Seniorinnen und Senioren mit Pflegestufe ist höher und liegt bei rund 64%. Dies gilt auch für den Unterkiefer – hier tragen rund 56% der hochbetagten zu Pflegenden eine Totalprothese im Unterkiefer [1].

Aufgrund eines schlecht passenden schleimhautgetragenen Zahnersatzes im Oberkiefer in Kombination mit einem zahnlosen Seitenzahnbereich im Unterkiefer bei noch bestehender Unterkieferfront kann es zu einer übermäßigen Druckbelastung des anterioren Oberkiefersegmentes kommen. Übermäßiger Druckaufbau auf den zahnlosen Knochen kann zu erhöhten Abbauvorgängen führen (Druckatrophie). Bei zusätzlichen Scherbelastungen wie bei der geschilderten Situation kommt es verstärkt zu einem bindegewebigen Umbau des Knochens (Fibromatose). Bleibt die ursprüngliche Kontur des Kieferkammes erhalten, lässt sich dieser fibromatöse Anteil in der Horizontalen bewegen, was als Schlotterkamm bezeichnet wird.

Die Prävalenz von Schlotterkämmen liegt im zahnlosen Oberkiefer bei etwa 25%, im Unterkiefer bei etwa 5% [2]. Klinisch kann durch diagnostisches Abtasten festgestellt werden, ob und wo bewegliche Kieferabschnitte im Sinne eines Schlotterkamms vorliegen [3]. Therapeutisch ist die chirurgische Entfernung des Schlotterkamms Mittel der Wahl [4]. Dies ist allerdings nicht immer möglich, da ein relevanter Anteil der Patientinnen und Patienten hochbetagt und multimorbide ist und ggf. in einer Pflegeeinrichtung zahnärztlich behandelt werden muss.

Aus zahnmedizinisch-prothetischer Sicht ist die totalprothetische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Schlotterkamm immer eine Herausforderung, da die transversale Beweglichkeit der Prothese erhöht ist und häufiger Druckstellen auftreten können. Dementsprechend muss sowohl zahnmedizinisch als auch zahntechnisch besonders exakt gearbeitet werden, um eine gute Passung, aber auch vor allen Dingen eine gleichmäßige Okklusion zu erreichen.

Für die Abformung zahnloser Kiefer sind konventionelle statische und dynamische Funktionsabformungen nach wie vor der Standard. Diese Techniken haben jedoch bei Patientinnen und Patienten mit Schlotterkämmen den Nachteil, dass dieser aufgrund seiner Beweglichkeit verdrückt und somit im zahntechnischen Modell falsch dargestellt werden kann. Eine digitale Abformung des zahnlosen Kiefers hätte hierbei aufgrund des berührungslosen Vorgehens deutliche Vorteile; allerdings können mit diesen optischen Abformungen die beweglichen Schleimhäute zum heutigen Zeitpunkt nicht adäquat dargestellt werden, sodass die Gestaltung eines Ventilrandes – als wesentliche Aufgabe der Funktionsabformung – mit digitalen Verfahren nicht erfolgen kann [5].

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, die klinische Schleimhautsituation bei Patientinnen und Patienten mit Schlotterkamm korrekt in das zahntechnische Arbeitsmodell zu übertragen.

Verwendet man beispielsweise einen mit Perforationen versehenen Abformlöffel, kann hier die überschüssige Abformmasse abfließen, was den Druck auf den Schlotterkamm reduziert [6, 7, 8]. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Bereich des Schlotterkamms sachte mit Abformgips zu bestreichen und anschließend aushärten zu lassen, um eine bestmögliche Stabilisierung des Schlotterkamms bei der nachfolgenden Funktionsabformung zu erreichen [9]. Beide Techniken haben Nachteile im Handling und auch im mutmaßlichen Behandlungserfolg; eine rein digitale Abformung ist wiederum aus den oben beschriebenen Gründen nicht zielführend [10, 11, 12].

Wie so häufig kann aber durch gutes Teamwork zwischen Zahntechnik und Zahnmedizin eine Lösung für die Abformung von Schlotterkämmen gefunden werden, die im nachfolgenden Fallbericht exemplarisch dargestellt wird und die konventionelle Abformmethoden der Totalprothetik mit modernen digitalen Verfahren effektiv verbindet [13, 14].

Fallbeispiel

Das im Folgenden präsentierte Beispiel zeigt die verschiedenen Schritte in der zahnärztlichen Praxis einerseits und im zahntechnischen Labor andererseits chronologisch und im notwendigen Zusammenspiel auf.

Abformung

Der bzw. die Behandelnde beginnt mit einer einfachen Alginatabformung des zahnlosen Kiefers. Der bewegliche Bereich des Kieferkamms wird mit einem Schleimhautstift auf der Abformung markiert, damit im Dentallabor der individuelle Löffel für die nächsten Schritte erstellt werden kann.

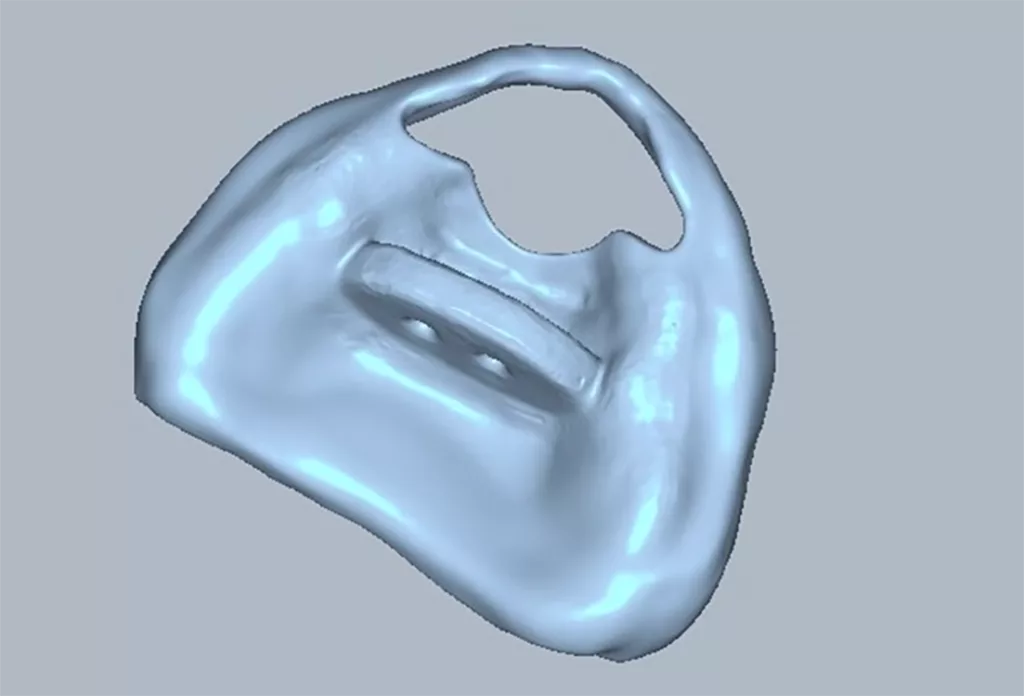

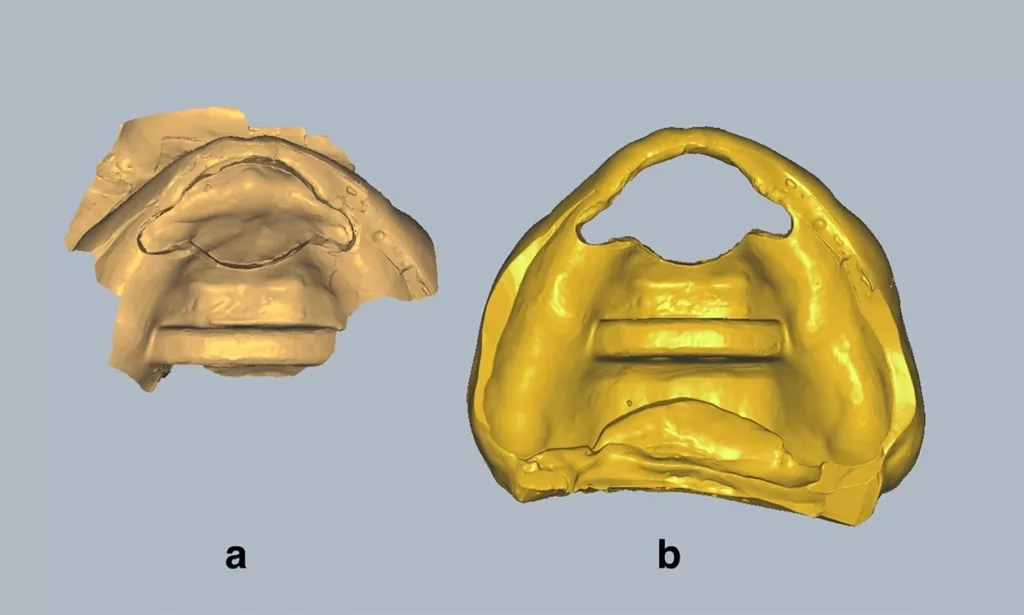

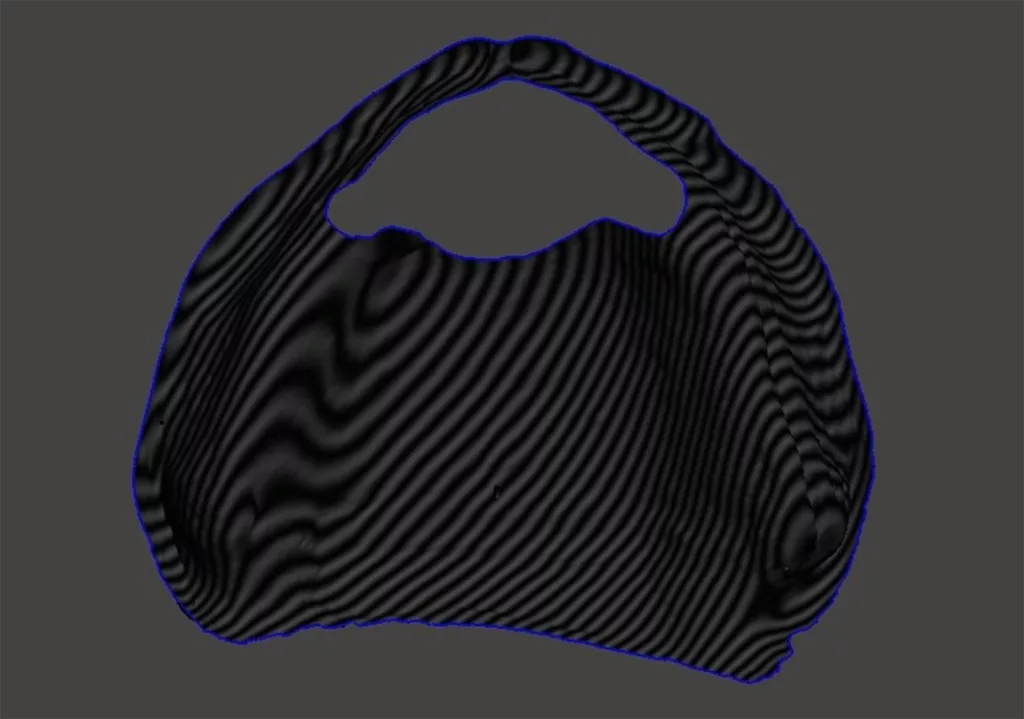

Der Zahntechniker oder die Zahntechnikerin erstellt nach Digitalisierung der Abformung oder des Gipsmodells einen individuellen Abformlöffel, ggf. im digitalen Verfahren und unter Verwendung von additiven Fertigungstechniken. Der Löffel wird nach den üblichen Gesichtspunkten gestaltet; zusätzlich wird eine Fensterung im Bereich des Schlotterkamms konstruiert. Der Griff wird aus diesem Grund etwas weiter nach dorsal als sonst üblich gesetzt (Abb. 1).

Rossel, Schmidt, Hahnel

Rossel, Schmidt, HahnelNun wird klinisch geprüft, ob der Löffel passt, und in einem zweiten Schritt mit einer Sonde kontrolliert, ob die Größe der Fensterung ausreichend ist. Im Anschluss wird diese mit selbstklebendem Plattenwachs verschlossen, um ein Herauslaufen der Abformmasse zu vermeiden. Anschließend erfolgt eine konventionelle mukodynamische Abformung. Die korrekte Ausformung der Innen- und Außenventilränder wird wie üblich durchgeführt und sorgt für den späteren Saughalt der Totalprothese.

Ist die Abformung abgeschlossen, wird das Plattenwachs einschließlich der Abformmasse im Bereich der Fensterung mit einem Skalpell entfernt und die bearbeitete Abformung zurück auf den Kiefer gesetzt. Der gesamte Bereich des Schlotterkamms sollte durch das Fenster einsehbar sein. Der perfekte Sitz des Löffels ist wichtig, um einen Versatz und somit eine fehlerhafte optische Abformung zu vermeiden. Im Anschluss folgt der intraorale Scan des frei sichtbaren Kieferkamms samt den angrenzenden Teilen des Löffels.

Diese digitale Aufnahme wird im Folgenden weiter als „Teilscan“ bezeichnet. Es empfiehlt sich, auch den Griff digital abzuformen; die markante Oberfläche erleichtert das spätere Matching der einzelnen Scans und führt zu einem präziseren Ergebnis. Schließlich wird mit dem intraoralen Scanner eine digitale Abformung des Löffels bzw. der Abformung erstellt – ein sogenannter 360°-Scan; alternativ kann dieser Schritt auch im zahntechnischen Labor mit einem Laborscanner durchgeführt werden.

Digitale Gestaltung

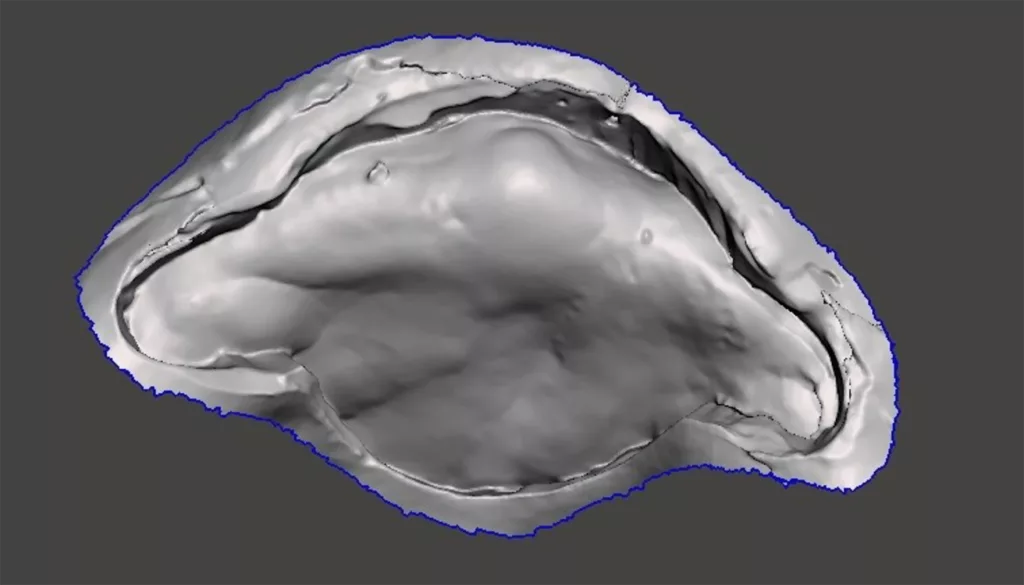

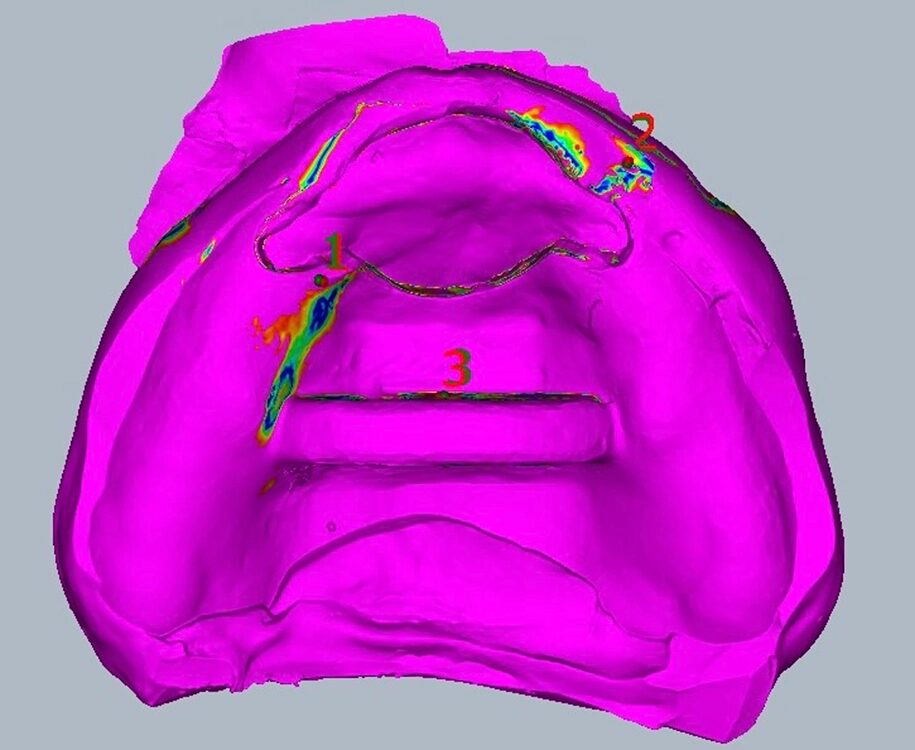

Die digitale Abformung und die des Löffels müssen nun in eine entsprechende Software übertragen und dort grob ausgerichtet werden, d.h. sie sollten in etwa die gleiche Orientierung haben (Abb. 2).

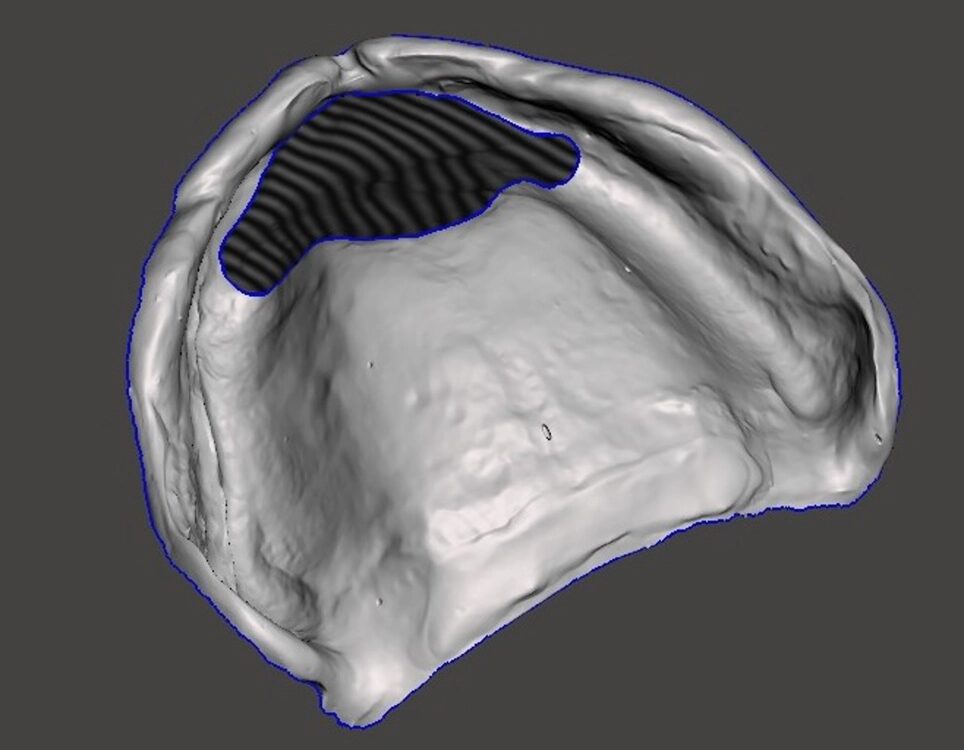

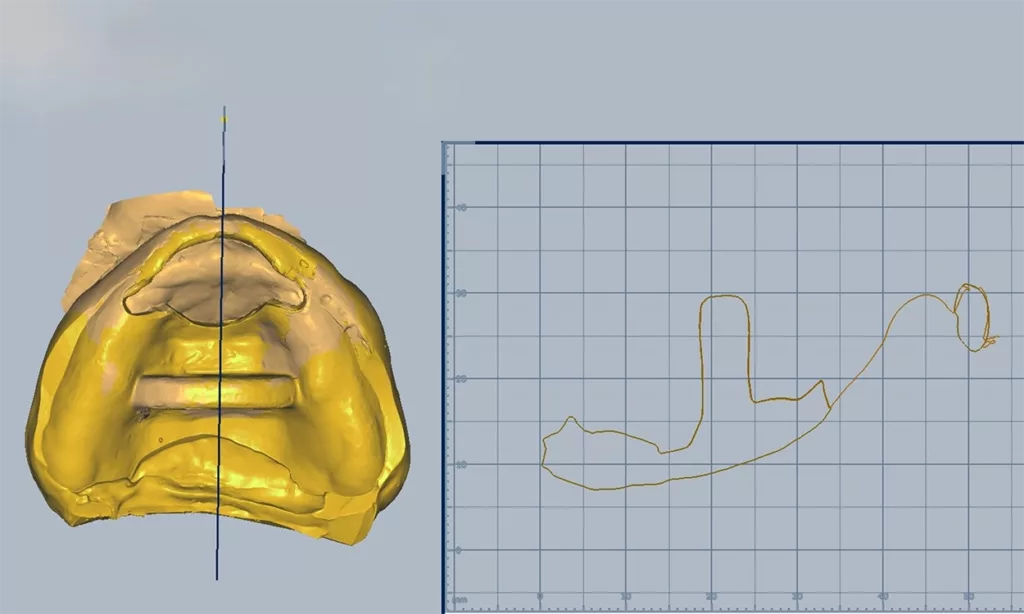

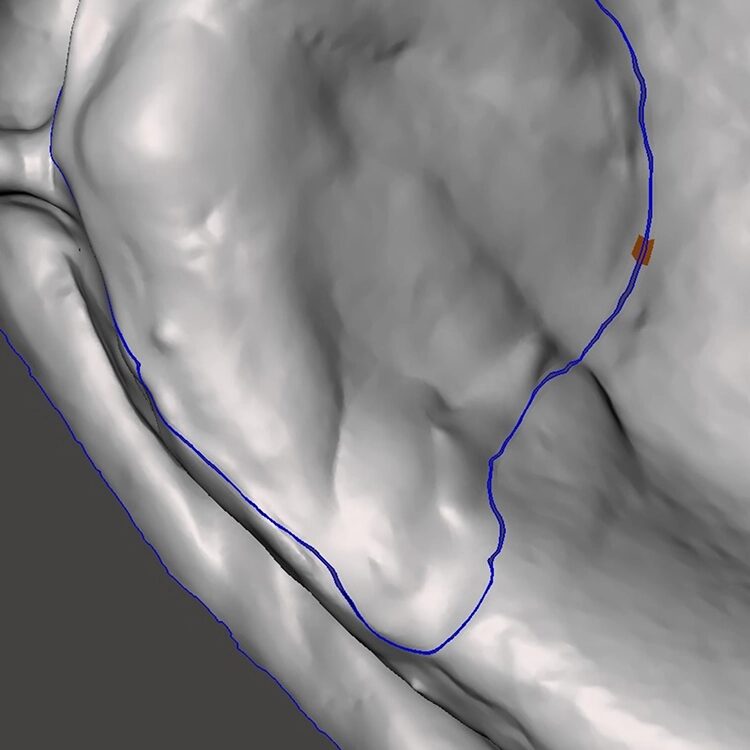

Schritt 1: Der 360°-Scan und der Teilscan müssen im dreidimensionalen Raum exakt übereinandergelegt werden (sog. Matching). Dies erfolgt in diesem Beispiel mit der Software Exocad unter Verwendung von lediglich drei markanten Punkten (Abb. 3 und 4).

Schritt 2: Der Anteil des Schlotterkamms wird aus dem Teilscan geschnitten (Abb. 5). Dies erfolgte hier mit der Software Meshmixer. Durch Markieren des entsprechenden Bereichs und den Befehl „Y ➝ separate“ wird das Gitternetz in zwei neue einzelne Gitternetze aufgetrennt. Der Anteil des Löffels, der nur zum Matching gebraucht wurde, kann nun verworfen werden.

Rossel, Schmidt, Hahnel

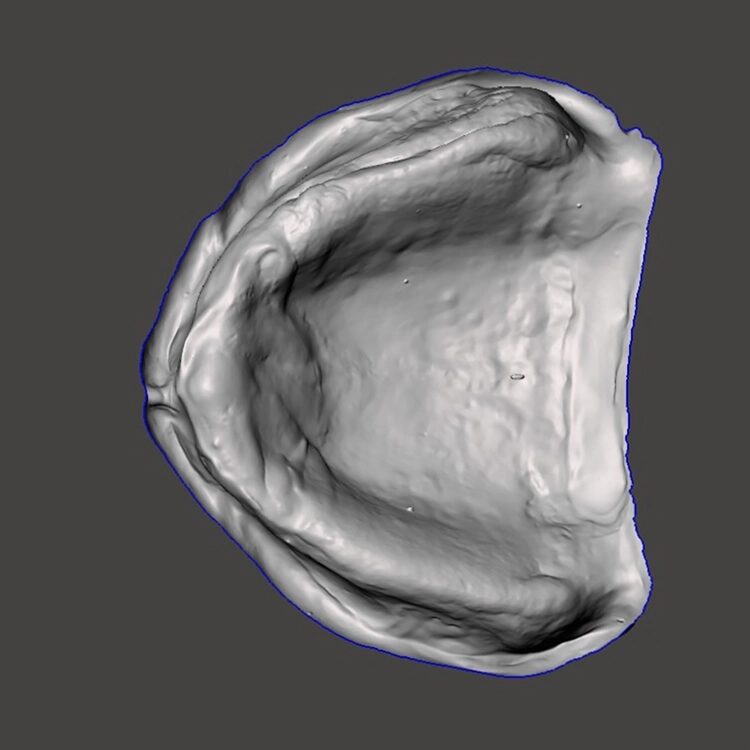

Rossel, Schmidt, HahnelSchritt 3: Im Anschluss wird auch der 360°-Scan in zwei Teile zerlegt. Hier wird jedoch zuerst die Gaumenseite von der Löffeloberseite separiert; dies erfolgt, indem entlang der Umschlagfalte eine durchgehende Markierung gesetzt und wieder der Befehl „Y ➝ separate“ ausführt wird (Abb. 6). Die Löffeloberseite kann nun ebenfalls verworfen werden; übrig bleibt der gescannte Gaumen mit dem ausgesparten Bereich (Abb. 7 und 8).

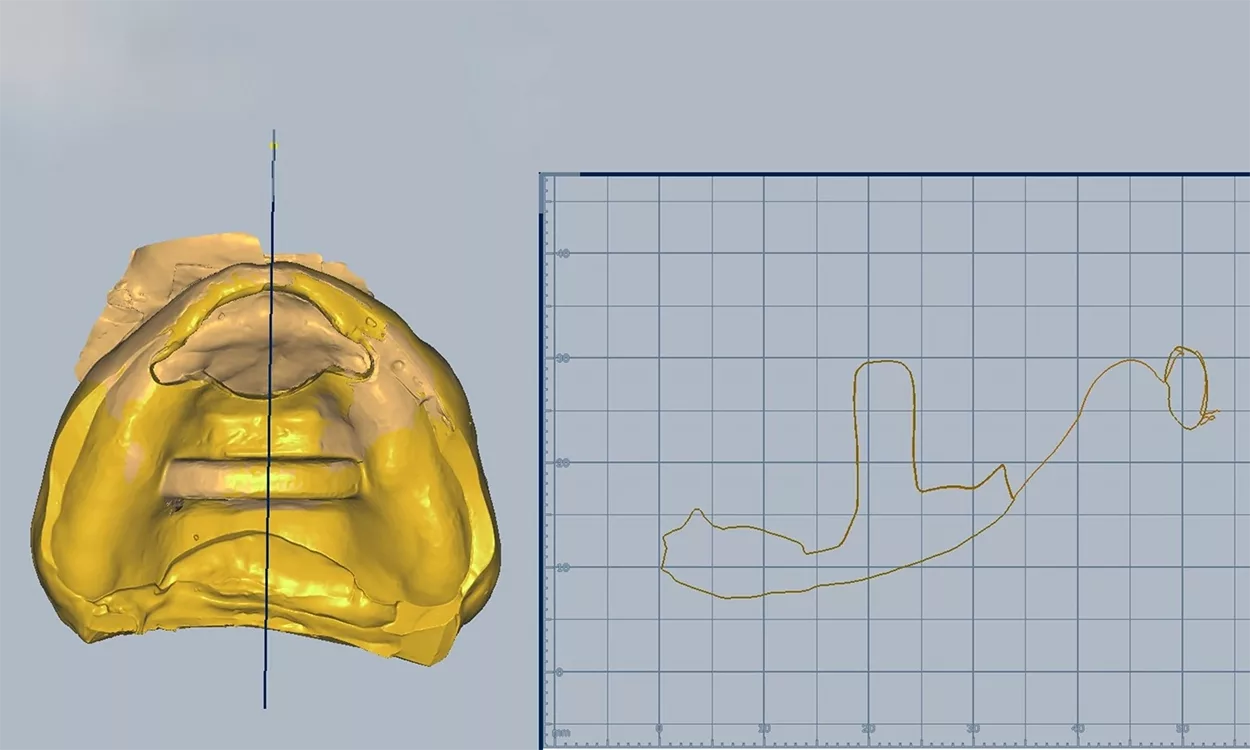

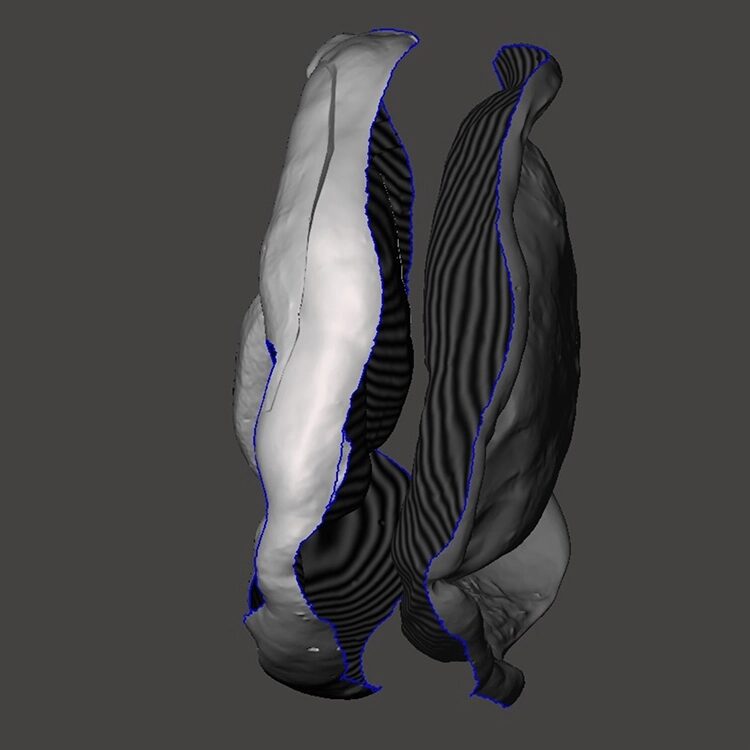

Schritt 4: Für die spätere Verarbeitung ist es wichtig, dass der angepasste 360°-Scan und der angepasste Scan des Schlotterkamms wieder die gleiche Ausrichtung haben (Abb. 9). Einer der beiden Scans muss nun „geflipped“ werden (Umkehrung der Oberflächenbezeichnung), um eine gleiche Ausrichtung zu erzielen.

Rossel, Schmidt, Hahnel

Rossel, Schmidt, HahnelDas „Flippen“ funktioniert, indem man die gesamte Oberfläche des Scans anwählt und den Befehl „Edit ➝ Flip Normals“ ausführt. Im Anschluss wird der Scan des Gaumens so zurückgeschnitten, dass er mit dem Scan des Schlotterkamms verbunden werden kann. Dies erfolgt durch eine Brücke, die mit dem Befehl „Strg + B ➝ Bridge“ zwischen den beiden Gitternetzen gebaut wird. Das nun neu entstandene einzelne Gitternetz weist nur noch eine minimale Lücke auf.

Es bildet einen nahezu kompletten Kreis bis auf die Stelle, wo die Brücke gebaut wurde (Abb. 10). Diese wird nun durch den Befehl „F ➝ Fill“ geschlossen. Die Größe des Spalts zwischen dem beschnittenen Teilscan und dem bearbeiteten 360°-Scan bestimmt das Maß der Ungenauigkeit, die bei der Verbindung beider Scans entsteht; dieser eher kleine Bereich ist dabei nie detailgetreu. Auf der so entstandenen digitalen Grundlage – quasi einem digitalen Meistermodell – wird der Schlotterkamm ideal abgeformt dargestellt, was die Herstellung einer bestmöglich passenden Restauration erlaubt (Abb. 11).

Diskussion

Das Generieren und das Verarbeiten von digitalen Datensätzen gehören in der modernen Zahnmedizin und Zahntechnik mittlerweile zum alltäglichen Geschäft. Gleichzeitig sind gerade in der Totalprothetik auch profunde Kenntnisse und Fähigkeiten der traditionellen Prothetik notwendig, insbesondere im Kontext der Funktionsabformung. Der beschriebene Weg zur sicheren Abformung von Schlotterkämmen ist effizient und effektiv, da nur wenig Material eingesetzt werden muss und lediglich zwei Termine notwendig sind. Bei schwierigen Situationen – wie etwa im vorliegenden Fall der Abformung von Schlotterkämmen – liefert dabei die Kombination aus analogen und digitalen Techniken eine hervorragende Ausgangsposition für die nachfolgende Herstellung des Zahnersatzes. Ob diese schließlich vollkommen digital oder doch eher klassisch, wenngleich auf einem additiv hergestellten Modell, erfolgt – es führen heute viele Wege nach Rom.

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.