Palm

Palm

Die Bedingungen für die Kombiversorgung

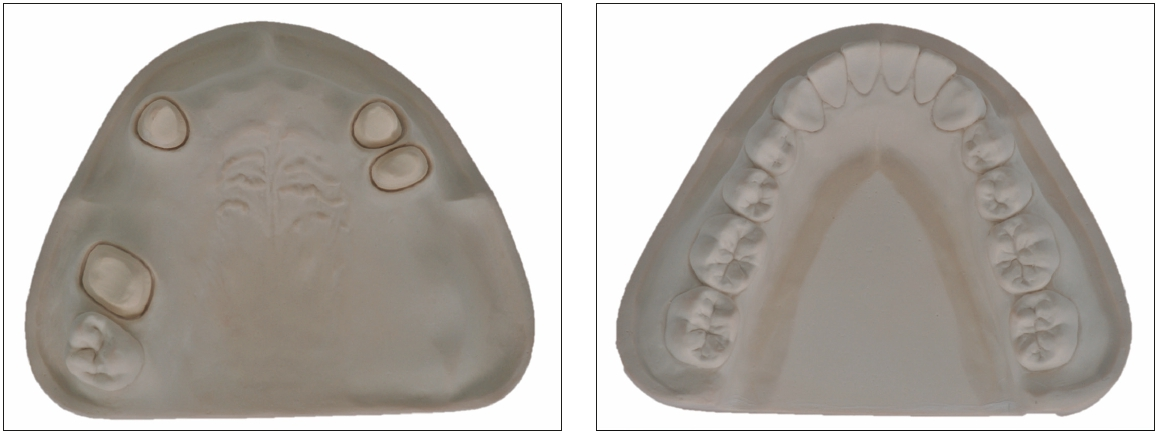

Folgende Ausgangssituation lag uns Prüfungsteilnehmern vor (Abb. 1):

- Es wurden die Zähne 13, 16, 23 und 24 präpariert.

- 17 war vorhanden.

- Die Zähne 11, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 26 und 27 fehlten.

- Der Unterkiefer war voll bezahnt.

Ziel war es unter anderem, die Prothese mit verschiedenen Friktionselementen zu konstruieren. Neben den Modellen galt es, diverse weitere Maßnahmen durchzuführen: So musste beispielsweise ein individueller Schneidezahnführungsteller anhand der Situationsmodelle hergestellt werden. Dieser dient der Überprüfung der Kieferbewegungen (Laterotrusion, Protrusion und Retrusion) im Artikulator. Außerdem sollten, anstelle von konfektionierten Zähnen, individuelle Ersatzzähne generiert werden. Für diese kam das Material Komposit (crea.lign, bredent) zur Anwendung.

Palm

Palm

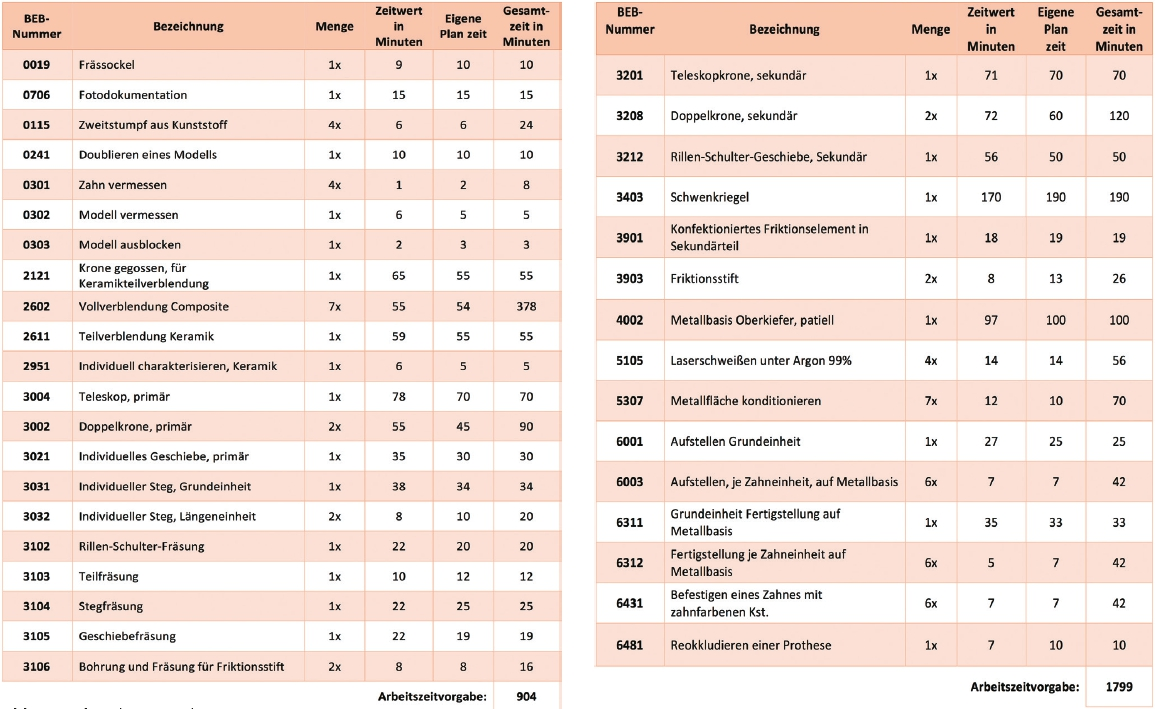

Zeitplanung

Palm

Palm

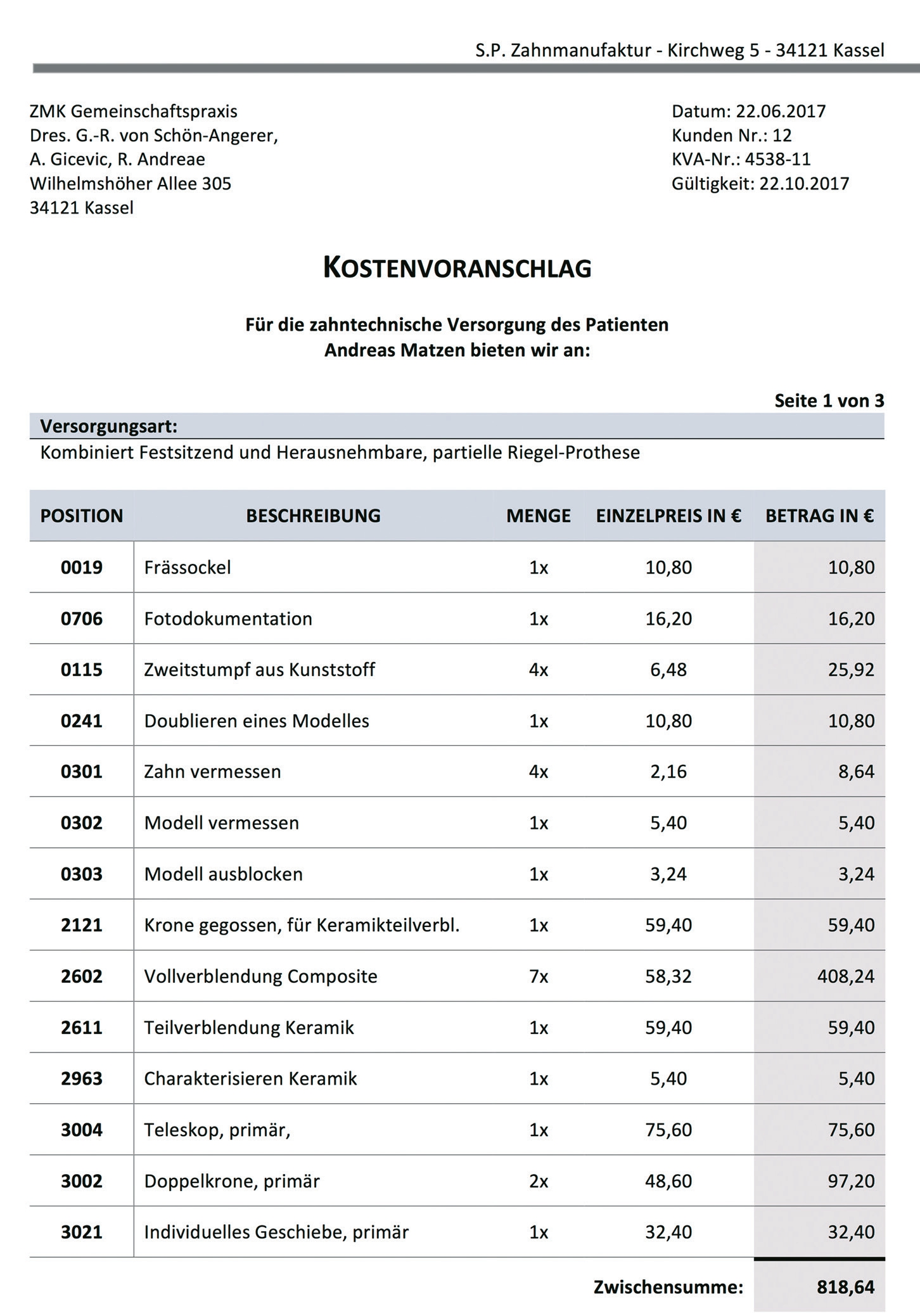

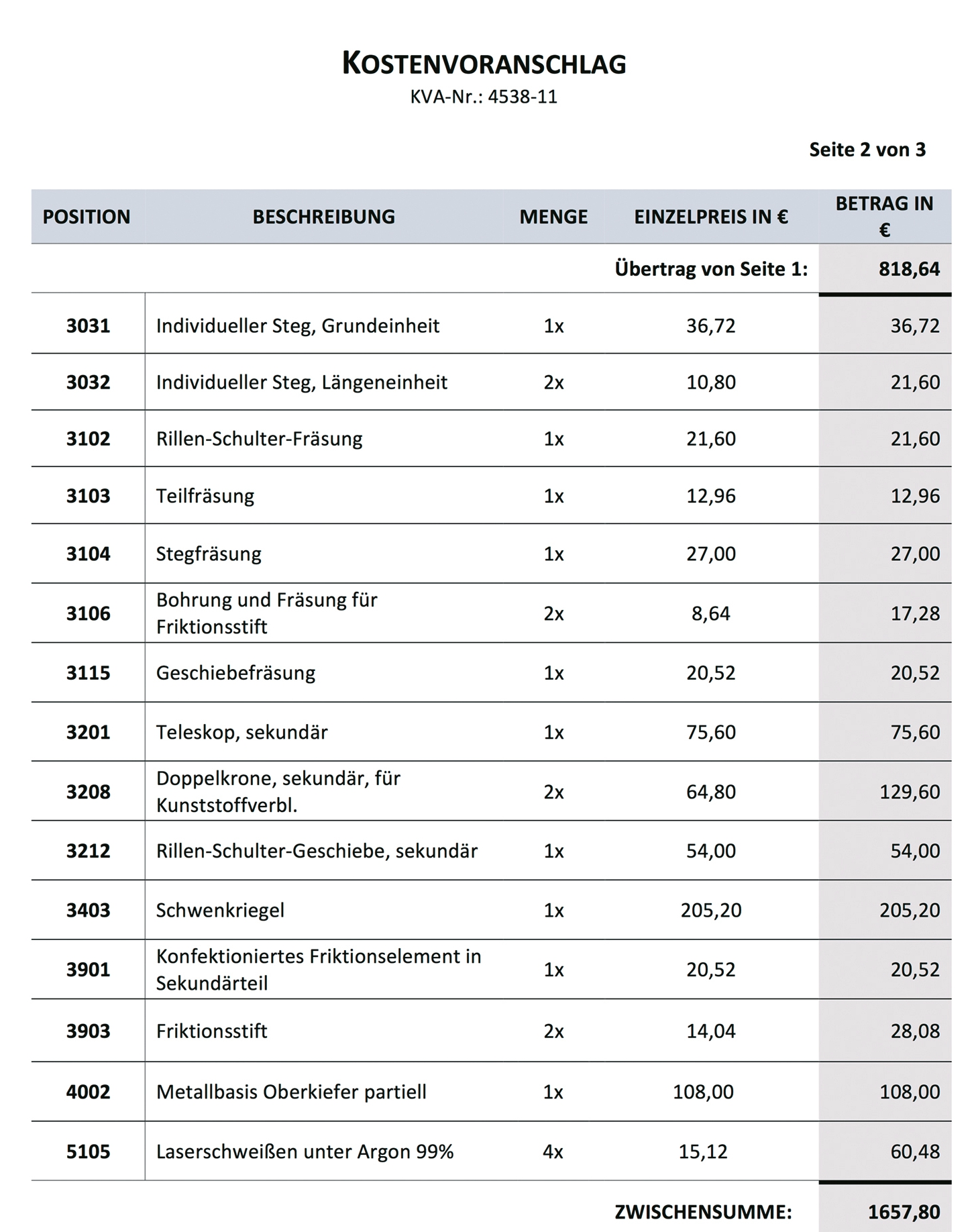

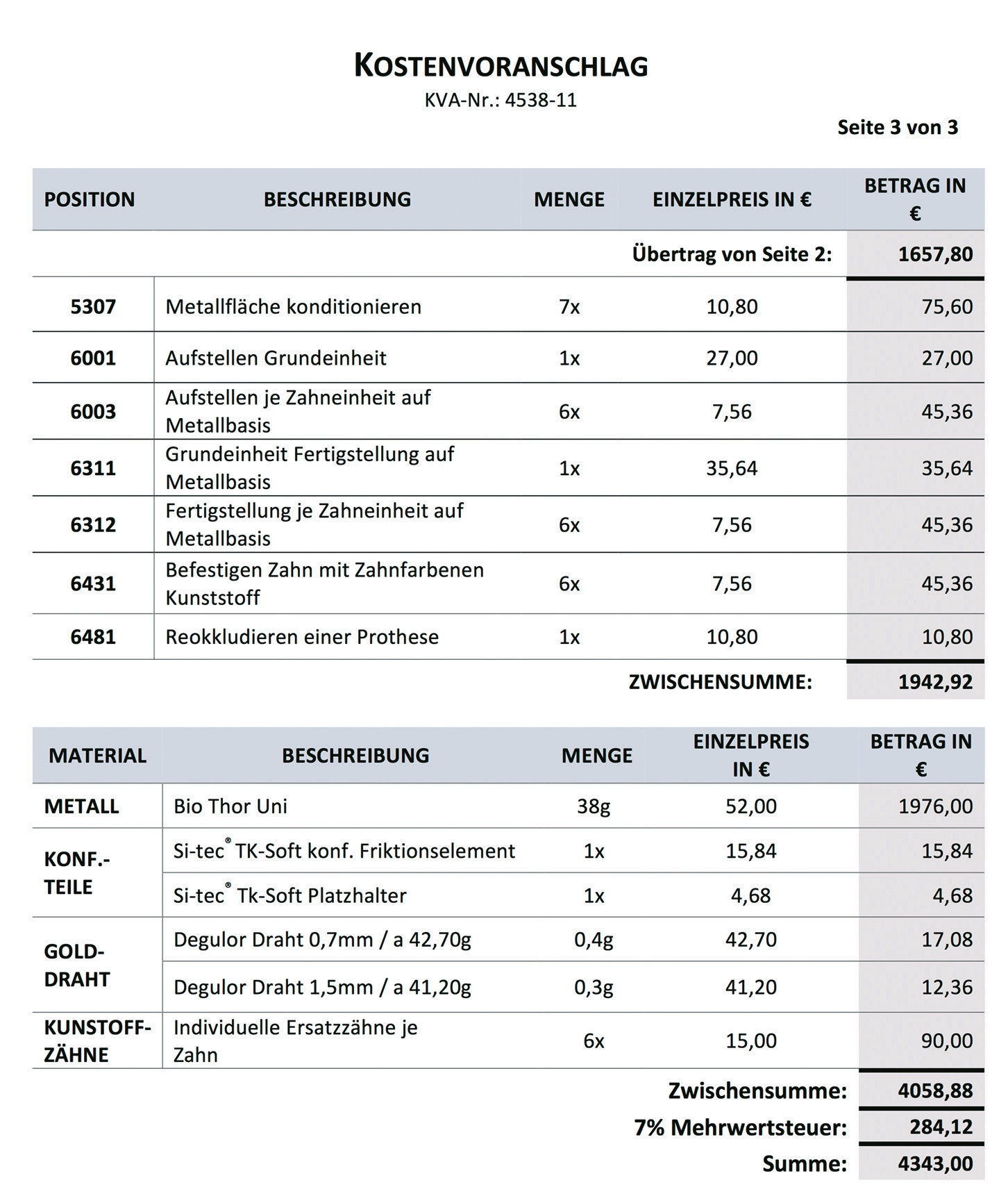

Außerdem war sorgfältig darauf zu achten, welche Positionen im Kostenvoranschlag angelegt wurden, da die aufgeführten Arbeiten auch tatsächlich in jedem Fall umzusetzen waren. Ohne gute Begründung hätte es ansonsten einen Punktabzug gegeben, wenn angegebene Arbeiten bei der praktischen Realisierung unbeachtet geblieben wären. Ein klassisches Beispiel ist hierfür unter anderem die „BEBNr. 2801 Kaufläche gnathologisch gestaltet“: Tauchte diese Position in dem Kostenvoranschlag mit auf, wurde ihre Umsetzung auch überprüft. Natürlich ist es möglich, eine Kaufläche gnathologisch zu gestalten, nur: Es wollte genau überlegt sein, ob man die zusätzliche Arbeit während der Prüfung auf sich nehmen wollte, wenn die Ausgangssituation es nicht konkret erforderte. Immerhin sollte eine gnathologische Kaufläche zum Beispiel bei einem oberen Molar zehn Kontaktpunkte aufweisen.

Bei dem Kostenvoranschlag musste darauf geachtet werden, alle Materialien mit in die Berechnung einzubeziehen – mit dem Hinweis, dass die Metallmenge geschätzt ist und dass in der Folge mit dem am Tag der Rechnungslegung gültigen Tagespreis abgerechnet wird. Auch hier wurden die Preise mittels Zuschlagskalkulation ermittelt (Abb. 4a–c). Palm

Palm Palm

Palm

Palm

Palm

Aufgabenstellung/Behandlerwunsch

Folgendes sollte realisiert werden :

- Es ging um einen kombiniert festsitzend-herausnehmbaren Zahnersatz mit vier unterschiedlichen Konstruktionselementen, mindestens eins interkoronal und mindestens drei aktivier-/ arretierbar.

- Mindestens eins davon musste konfektioniert und eins individuell sein.

- Eine seitenweise Primärverblockung war durchzuführen.

- Der Zahnersatz sollte zahnfarben sein (mindestens alle Vestibulärflächen).

- Die festsitzenden Anteile galt es, keramisch zu verblenden, herausnehmbare mit Komposit oder mit individuellen Ersatzzähnen.

- Die Modellgussbasis sollte in einer Kobalt-Chrom-Legierung angefertigt werden.

Um bei den funktionellen, statischen, phonetischen und parodontalhygienischen Gesichtspunkten ein Optimum zu erreichen, wurde das Transversalband hier weit nach dorsal gelegt, wobei aus Stabilitätsgründen auch auf eine Mindestbreite von zwei Molarenbreiten geachtet wurde. Die Schwünge des Transversalbandes sollen die Asymmetrie des Kiefers ausgleichen. Die verwendete Legierung ist eine laserschweißbare Kobalt-Chrom-Legierung (Wironit LA, Bego). Das Transversalband wurde in beiden Quadranten an die Sekundärkonstruktion lasergeschweißt.

Eine Alternative zu dieser Art der Primärkonstruktion wäre eine skelettierte Platte, wobei in diesem Fall aber der Verbinder auch über die Gaumenfalten gegangen wäre. Dies würde den Patienten in einer tatsächlichen Behandlungssituation in phonetischer und parodontalhygienischer Hinsicht erheblich einschränken, daher kam diese Variante nicht infrage.

Das Vorgehen Schritt für Schritt

Palm

Palm

In den Sekundärsteg wurde im Bereich 14 ein konfektioniertes aktivierbares TK-Soft-Friktionselement (Si-tec) eingebaut. Dort kann bei Friktionsverlust die Schraube von basal aktiviert werden. Da am Steg ausreichend Platz ist, eignet sich die Stelle für dieses Element besonders gut.

Palm

Palm

Den nächsten Schritt stellte die Anfertigung des Riegelkastens dar. Diese Praxis ist im Berufsalltag zu einer absoluten Seltenheit geworden, da die vielen angebotenen Konfektionsteile die Arbeit um einiges vereinfachen. Es folgt nun eine kleine Darstellung, wie ein Riegelkasten hergestellt wird (Abb. 7–10).

Palm

Palm

Palm

Palm

Palm

Palm

Palm

Palm

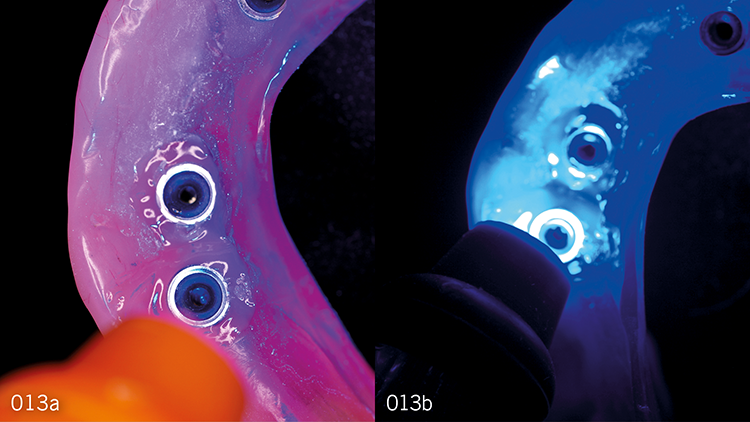

Am mesialen Ende des Riegelkastens wurde ein individueller Zapfen modelliert, von dem aus eine Verbindung über die Modellgussbasis im Frontzahnbereich zum Zapfen an dem Sekundärsteg hergestellt wurde. Diese und die Verbindung des Transversalbandes wurden mittels Laserschweißtechnik unter Argon-Flutung verlasert. Als Zulegedraht diente in diesem Fall Golddraht der Legierung Bio Thor Uni (Abb. 11 u. 12). Diese Maßnahme und noch viele weitere Schritte mussten während der Prüfung mit einer Kamera dokumentiert und im RAW-Format gespeichert werden. Bei den Bildern im RAW-Format lässt sich nachvollziehen, ob die Fotos nachbearbeitet wurden, was natürlich grundsätzlich nicht zulässig ist.

Palm

Palm

Palm

Palm

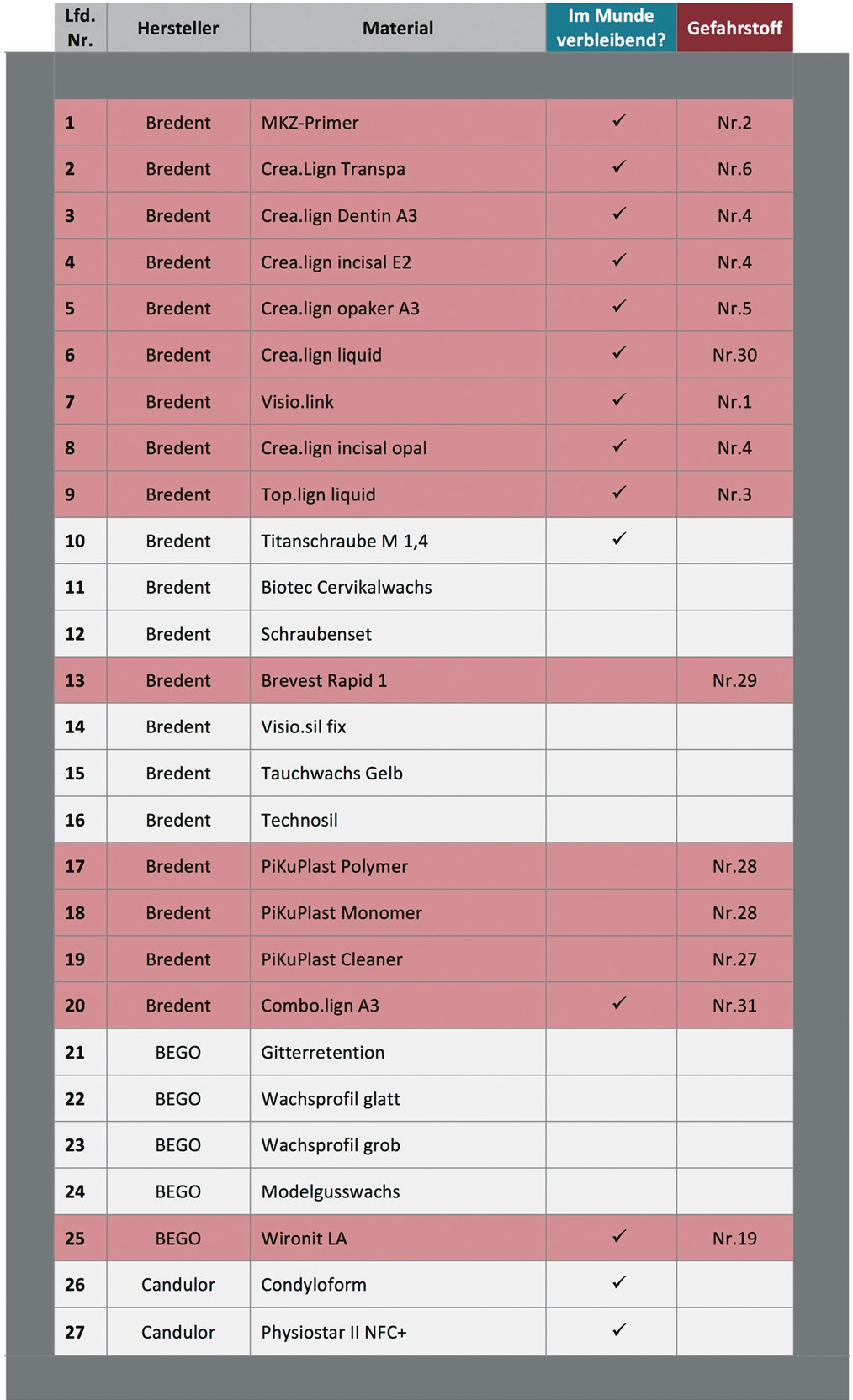

Die Bilder wurden später zusammen mit Sicherheitsdatenblättern, Betriebsanweisungen, Stoffindex und Gefahrstoffverzeichnis aller verwendeten Materialien auf CDs gebrannt und dem Prüfungsausschuss ausgehändigt. Auch der Aufwand dieser elementaren Prüfungsbestandteile ist nicht zu unterschätzen, da es viel Zeit kostet, sämtliche Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen aller benutzten Materialen zu besorgen. Für diesen Teil sollte der Prüfungsteilnehmer daher ausreichend Zeit in die persönliche Planung einkalkulieren. Mit der Erstellung des Stoffindexes und des Gefahrstoffverzeichnisses sollte sogar schon weit vor der Prüfung begonnen werden – spätestens sobald bekannt ist, welche Materialien zur Anwendung kommen. Ein Stoffindex und ein Gefahrstoffverzeichnis können beispielsweise wie in Abb. 13 u. 14 gezeigt aussehen.

Palm

Palm

Palm

Palm

Die Herstellung der Kompositverblendungen fand mittels Vorwalltechnik statt. Zuerst wurden die individuellen Ersatzzähne von 12–22 und von 27 aufgestellt. Die Übermodellierung der Sekundärkonstruktion erfolgte im Anschluss vollanatomisch in Wachs. Über die Modellation wurde ein transparenter Silikonwall gelegt. Nachdem die Sekundärkonstruktion mit einem Opaker versehen worden war, wurden zwei kleine Löcher am Anfang und Ende in den Wall gestochen, danach wurde der Wall befestigt. Als Nächstes standen die Einspritzung und Lichthärtung des Dentin A3 Komposit (Crea.Lign, bredent) auf dem Programm. Das Dentin wurde dann im oberen Drittel reduziert. Derselbe Schritt wiederholte sich bei den Schneidemassen. Nachdem auch diese Schicht fertiggestellt war, mussten die Verblendungen leicht individualisiert und ausgearbeitet werden.

Außerdem wurden bei den Ersatzzähnen Sättel modelliert. Die Schaltsättel wurden relativ kurz gehalten, da nur das zu ersetzen ist, was über die Zeit atrophiert ist. Beim Freiendsattel ist dies natürlich anders. Hier gilt das „Schneeschuhprinzip“: Eine weite Ausdehnung komplett über den Tuber soll das Absinken vom dorsalen Bereich der Prothese verhindern. Als rosafarbener Prothesenkunststoff kam FuturaGen (Schütz Dental) zum Einsatz. Da das Pulver aus Mikroperlen besteht, gibt es eine nur geringe Polymerisationsschrumpfung. Während dieses Schrittes im zweiten Prüfungsteil überzeugte der Kunststoff durch den geringen Restmonomergehalt und die gute Polierbarkeit. Die Kunststoffsättel wurden mittels Vorwalltechnik produziert.

Am Ende wurde die gesamte Prothese fertig ausgearbeitet und danach auf Hochglanz poliert – ganz zum Schluss auch mit der KMG Polierpaste von Candulor. Mit dieser Polierpaste erreicht man bei so gut wie allen Materialien einen perfekten Hochglanz.

Fazit

Palm

Palm

Der Austausch mit den anderen Schülern, zum Beispiel über Materialien und Arbeitsabläufe, war sehr wichtig und hilfreich für die Optimierung des eigenen Arbeitsprozesses, auch in zeitlicher Hinsicht.

Weiterführende Links

Bildquellen sofern nicht anders deklariert: Unternehmen, Quelle oder Autor/-in des Artikels

Entdecke CME Artikel

Entdecke CME Artikel  Entdecke Artikel mit Download

Entdecke Artikel mit Download

Mit Google einloggen

Mit Google einloggen

Mit Facebook einloggen

Mit Facebook einloggen

Keine Kommentare.